L’histoire de la Commune est riche en eaux-fortes. L’une d’elles nous prend littéralement à la gorge : en pleine agonie du pouvoir révolutionnaire, 120 femmes se retranchent, fusil en main, derrière une barricade, aux pieds de Montmartre, pour s’opposer à l’armée de l’Ordre. Elles sont exterminées.

Cet épisode de la guerre civile de 1871 s’est imposé à la mémoire, indiscutablement. Des barricades, lors de cette bataille tragique, on en a compté par centaines. Pourquoi pas une « barricade des femmes » ? J’ai longtemps admis ce « fait », mais l’étude de l’histoire des femmes sous la Commune m’a conduit à l’analyse de certains clichés. Les uns n’avaient-ils pas inventé des « pétroleuses » ? Les autres rêvé de légions d’« amazones » ?

La barricade des femmes, telle qu’on l’a imaginée, m’a semblé relever de ces images où finissent par se confondre représentation et donnée historique. Un piège séducteur, mais réducteur.

Les images et les mots

De l'allégorie au symbole

La Semaine sanglante, du 21 au 28 mai 1871, a nourri une certaine imagerie.

Dans l’iconographie, l’image de la femme sur la barricade n’est pas celle d’une combattante. C’est, la plupart du temps, un personnage rappelant la Marianne de la République, une femme féconde et nourricière, coiffée d’un bonnet phrygien, plutôt dénudée dans ses drapés, qui trouve son inspiration dans l’Antiquité. Quelquefois, devenant plus spectrale, elle se superpose aux fédérés dans leur lutte à mort. Ces figures emblématiques représentent davantage la Commune, une belle idée qui ne peut mourir, que des barricadières. Leur beauté épanouie et leur invulnérabilité prouvent que la Révolution est immortelle, malgré les pires massacres.

En 1992, lors de l’exposition Vive la République 1792-1992 aux Archives Nationales, on pouvait admirer une œuvre de Steinlein intitulée Louise Michel sur les barricades (1885) : une jeune femme brune, aux traits délicats, en robe noire avec cocarde rouge, le sein quasi découvert, cambrée par la passion révolutionnaire, défie la mitraille en redressant un drapeau rouge qui claque dans le vent de la bataille ; on distingue, à ses pieds, un tas de pavés devant lequel gît le cadavre d’un garde national.

Cette peinture morbide, pour être un peu plus réaliste que les allégories citées plus haut, est pourtant de la même veine. C’est une belle image qui, en aucun cas, ne vise à représenter la réalité du combat des communardes, mais bien à donner une vision esthétique et dramatique de la Révolution de 1871. Ce personnage de femme sans armes - faut-il le préciser ? - ne saurait être Louise Michel, que l’on voit mal exhibant avec insolence sa gorge aux Versaillais. En outre, lors des combats, elle a fait le coup de feu derrière les barricades, décrochant lorsque celles-ci devenaient intenables.

Selon toute probabilité, le tableau de Steinlein, comme l’une de ses lithographies ultérieures, représentait Louise, la jeune ambulancière de la dernière barricade de la commune, à qui Jean-Baptiste Clément avait dédicacé Le Temps des cerises en 1885.

Sur le plan de l’iconographie réaliste, il y a fort peu de dessins montrant des femmes sur les barricades. Quelques exceptions toutefois : en particulier cette lithographie et cette illustration représentant la barricade des femmes de la place Blanche.

L’iconographie favorable aux Communards n’a donc cherché qu’à inscrire la Commune dans une tradition allégorique. Du côté versaillais, l’absence de réalisme caractérise aussi, mais pour d’autres causes, les images de la communarde, qui est volontiers figurée comme une mégère vêtue de rouge qui fait brûler Paris. Un monstre. La combattante est refoulée.

De la légende au mythe

Le discours, tout comme l’iconographie, produit des représentations qui transforment la réalité. Si des femmes se sont effectivement battues sur les barricades en mai 1871, leur combat a pris aussitôt la forme d’un mythe : la barricade des femmes. On le retrouve chez les historiens du xxe siècle, chacun y ajoutant, selon ses déductions et ses passions, des détails contradictoires. Paradoxalement, cette cacophonie s’inspire pour l’essentiel d’une source unique : le récit de Lissagaray dans Les huit journées de mai derrière les barricades, publié dès 1871. C’est dans ce livre que celui-ci nous laisse entendre qu’il a vu, le 22 mai au soir, cette barricade défendue par 120 femmes, qu’il y décrit leur combat de 4 heures place Blanche, leur repli sur la barricade de la place Pigalle, qui lutte 3 heures, et enfin sur la barricade Magenta, où elles sont toutes tuées. Trois épisodes constitutifs de la « légende ».

En fait, dans sa grande Histoire de la Commune de 1871, parue en 1876, Lissagaray cite sa source : un article de Gustave Maroteau publié dans le Salut public, en pleine semaine sanglante, et aussitôt recopié à gauche et à droite. Révisant son récit initial, Lissagaray y raconte la prise du XVIIIe arrondissement « sans la moindre résistance », ajoutant que la barricade de la place Blanche n’a tenu que « quelque temps » et que celle de la place Pigalle est en réalité tombée vers 14 heures, le 23 mai. On est loin des 7 heures de résistance des Huit journées. Qu’importe cette rectification, la légende s’est déjà muée en un mythe vivace, qui relègue derrière ses incantations le véritable combat des femmes dans Paris déjà passé sous silence par les militaires.

Le combat des femmes

Ultime réunion

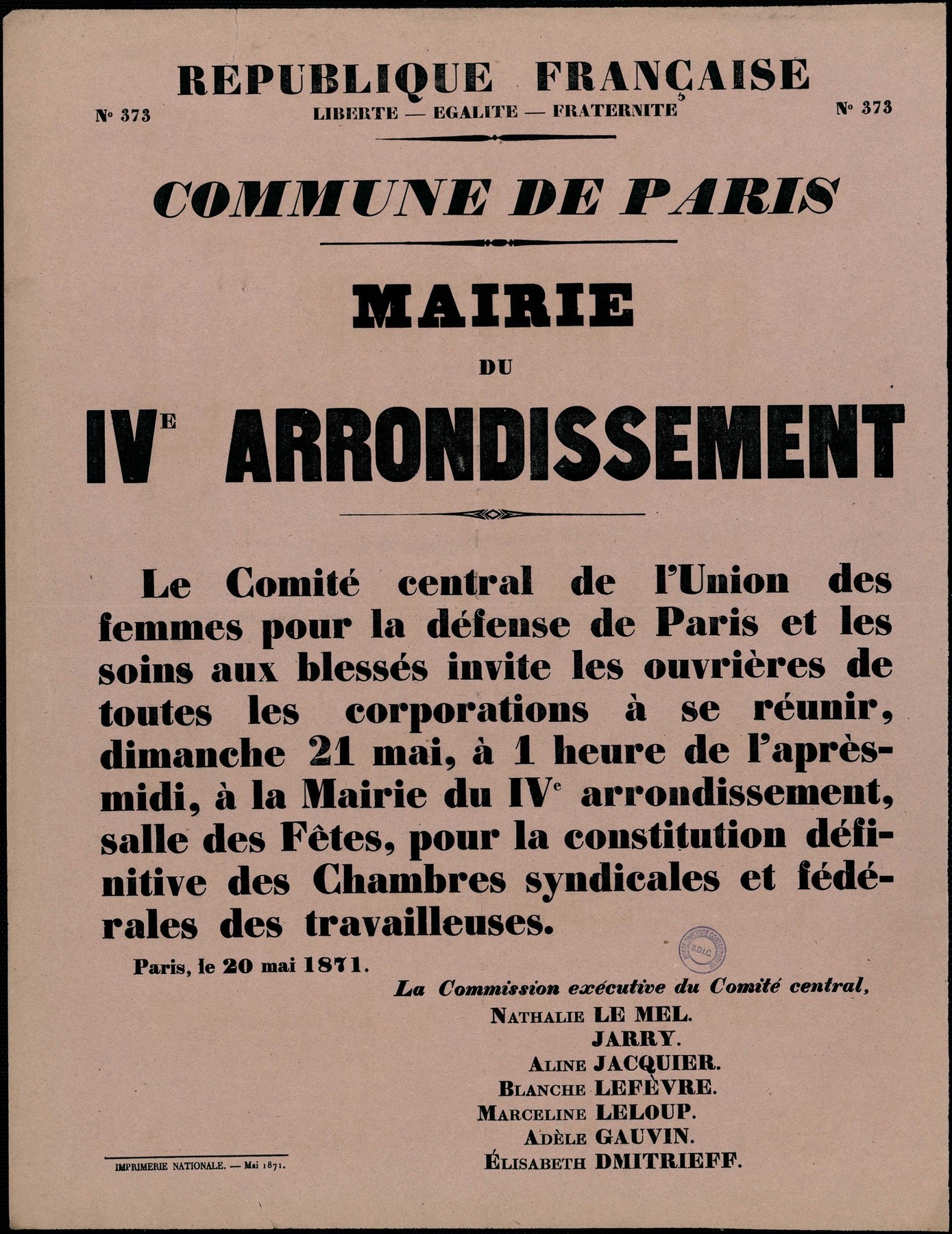

Les conseils de guerre versaillais ont daté la dernière réunion de L’Union des femmes pour la défense de Paris et les secours aux blessés du 21 mai. C’est là qu’on aurait pris la décision de concourir à la défense sur les barricades. En vérité, cette réunion à but syndical à la mairie du IVe arrondissement n’a sans doute pas eu lieu, non pas parce que les troupes étaient entrées dans la ville à partir de 16 heures - la réunion devait se tenir à 13 heures - mais peut-être à cause du concert des Tuileries. Du côté des femmes, seule Louise Michel, dépêchée par Dombrowski, aurait pu prévenir L’Union dans la soirée du 21 mai, mais, d’une part, le Comité de vigilance féminin de Montmartre dont elle faisait partie n’avait guère de relations structurelles avec celle-ci, d’autre part, selon ses mémoires, Louise Michel ne s’est engagée dans la lutte de barricades que le lundi 22 mai.

Les seuls éléments solides que j’ai pu trouver figurent dans le dossier de Nathalie Le Mel :

- c’est Élisabeth Dmittrieff, le véritable leader, qui a convoqué les militantes ;

- la réunion se tenait à la mairie du Xearrondissement, au siège de L’Union.

Très vraisemblablement, elle a eu lieu au matin du 22 mai. L’ordre du jour portait fatalement sur la défense de Paris, L’Union, « organisation sérieuse », l’ayant précisément pour programme. Ses revendications d’un rôle militaire des femmes, à l’« action armée », publiées par certains journaux communards et reprises dans les clubs conscients d’une lutte imminente dans la Capitale - Nathalie Le Mel y appelle à « écraser Versailles »- étaient mal accueillies par les hommes de la Commune, par ailleurs vigoureusement interpellés à ce sujet par André Léo dans La Sociale, le général Dombrowski en particulier.

Fin mai cependant, la pression augmentait et, tandis que la Commune s’étonnait de la présence insolite de femmes dans les casernes, on voyait un bataillon féminin défiler dans les rues du XIIe. Cette unité exemplaire était en instance d’être armée.

Colonnes et escouades de femmes

Il est certain que la colonne des 50 militantes de L’Union des femmes n’a pas dépassé la place Blanche, car les Batignolles, où elles se dirigeaient « sur ordre de la Commune », étaient trop engagées dans les combats de rues.

En ce lundi 22 mai, les témoins constatent une mobilisation féminine inattendue : colonnes de femmes descendant des hauteurs, « escouades de femmes » place de l’Hôtel de ville, femmes armées de chassepots dans les rangs des bataillons qui montent au feu, groupes féminins traînant des mitrailleuses, et surtout, dans la soirée, participation spectaculaire à la construction et à la fortification des barricades, notamment dans les hauts quartiers. Les femmes suivaient-elles des consignes précises ? Seule L’Union semble échapper à une certaine improvisation, en s’installant aux abords de Montmartre, où, malgré « les précautions prises de longue main », on complique redoutes et retranchements. L’exclamation de Nathalie Le Mel, le 23 mai, « Ils n’ont pas fini, ils en voient de dures à la place Clichy et les buttes Montmartre ne sont pas encore prises ! », nous indique que l’organisation s’est inscrite dans cette ébauche de « plan de bataille », qui prévoyait d’empêcher les soldats de gravir la colline, l’enjeu symbolique s’ajoutant au rôle stratégique : « position décisive » et « nid de vautours qui avait vu éclore la Commune rouge » pour les Versaillais, Montmartre était pour les Communards la « Citadelle de Paris » et le « Mont Aventin de la Révolution ».

Le pouvoir révolutionnaire, en pleine désagrégation, était-il capable, à Montmartre comme ailleurs, de mettre en œuvre une véritable stratégie ? C’est douteux. Malgré tout, on a très probablement confié aux membres de L’Union une partie de la défense de ce secteur, compte tenu de leur détermination - « les femmes seules ont montré de l’ardeur » notera Lissagaray -, la majorité ayant été affectée, sous la direction d’Elisabeth Dmitrieff, à la place Blanche, tandis qu’une équipe plus restreinte s’amalgamait, sous la houlette de Nathalie Le Mel, aux barricadiers de la place Pigalle, au bas de la rue Houdon.

Place Blanche

En de qui concerne le groupe des femmes de la place Blanche, nous disposons en principe de plusieurs témoignages oculaires, ceux de Maroteau, de Lissagaray, de Cluseret, de Lefrançais et de Sutter-Laumann.

Les deux premiers, en s’y présentant, se font réclamer avec fermeté leurs laissez-passer par une jeune sentinelle, coiffée d’un bonnet phrygien et armée d’un chasse-pot ; le troisième, qui serait descendu de la Butte avec une colonne de cent hommes, constate, lui aussi, « la virilité » des barricadières commandées par Élisabeth Dmittrieff. Lefrançais enfin a vu des « citoyennes armées » très résolues, au milieu desquelles se trouvait Élisabeth Dmitrieff, « une russe bien connue des révolutionnaires ».

Ce « groupe » ou « bataillon » aurait rassemblé 120 femmes « environ », selon Maroteau et Lissagaray - on se demande comment ils ont pu les compter dans l’obscurité ; d’ailleurs, ils ne décrivent qu’une jeune fille - ; mais ce chiffre, qui paraît trop fort, a été sensiblement réduit par un autre historien, Fiaux, à une « centaine », estimation identique à celle de Mme Blanchecotte (1). C’est encore beaucoup, car il aurait fallu à L’Union le renfort du Comité de vigilance des femmes de Montmartre. Or, il ne ressort ni des mémoires de Louise Michel, ni du dossier de Béatrix Euvrie, leader du dit Comité, que cela ait été le cas. Par ailleurs, on ne peut pas accorder plus de crédit aux chiffres du récit trop romancé de Daniel Granine, dans son Dombrowsky, qu’aux affirmations du baron Marc de Villiers, réduisant l’effectif de cette barricade à une « vingtaine de carabinières », nombre déjà avancé dans les souvenirs de Sutter-Laumann (2).

Ajoutons ici quelques éléments troublants qui achèvent de brouiller l’image de cette barricade. Benoit Malon, dans la Troisième Défaite du prolétariat français, qui pourtant développe plus que d’autres les passages consacrés aux femmes, ne la signale même pas. Voulait-il ne pas insister, lui le rassembleur, sur l’originalité de cet ouvrage ? S’est-il autocensure pour ne pas importuner André Léo, qui n’avait pas participé à ces combats ? Avait-il un doute sur l’existence de cette barricade ? Plus près de nous, Jean Braire, dans son livre de recherche historique et photographique sur les barricades de la Commune, la mentionne bien dans sa préface, mais, curieusement, n’en dit plus rien dans son chapitre sur le XVIIIe arrondissement. En revanche, il nous parle de la barricade qui, localisée en haut de la rue Lepic, surplombait la place Blanche et sur laquelle une vingtaine de femmes seraient venues se battre (3).

À propos de localisation, on peut se demander où était construite celle de la place Blanche : en deçà de la rue Lepic ou au-delà ? Laissait-elle à l’assaillant la possibilité de monter cette rue ? Barrait-elle tout le boulevard, qui est fort large, puisqu’il est agrémenté d’un terre-plein central ? Selon G. Lefrançais, l’édifice se situait « à l’entrée de la rue Lepic », un emplacement que paraît confirmer Sutter-Laumann. C’est, en tout cas, l’hypothèse que Tristan Rémy a retenu, tout en laissant entendre qu’il y aurait eu en réalité plusieurs barricades place Blanche. Un rapport de l’administration des Ponts et Chaussées de juin 1871, signalant que 25 barricades avaient été construites dans le quartier Montmartre, se limite à préciser l’implantation des plus importantes :

« Rue Lepic au carrefour de la rue des Abbesses

Au débouché des rues descendant de Montmartre sur le boulevard de Clichy

Place Blanche et place Pigalle

Ces deux places ont été gravement bouleversées ».

Autre fait troublant concernant cette barricade dont Élisabeth Dmitrieff aurait été le chef : il n’en est absolument pas question dans son dossier conservé à Vincennes. Elle est bien inculpée de « participation à l’insurrection parisienne comme membre du comité central des femmes » et condamnée le 26 octobre 1872 « à la peine de la déportation fortifiée » (sic) pour « excitation à la guerre civile », mais son dossier n’évoque pas la place Blanche. A peine revient-il sur un appel à se rassembler « pour aller aux barricades », dont il sera question plus loin.

Les livres de souvenirs, comme celui de Sutter-Laumann, qui décrit cette « bande de femmes » vue dans les environs de la place Blanche et commandée par une « grande belle fille brune avec cocarde écarlate et drapeau rouge », peuvent-ils être considérés à défaut comme des sources historiques ?

On ne sait finalement pas grand chose de cette fameuse barricade, que ce soit sur le plan du commandement, sur celui des effectifs ou sur le rôle exact que cet obstacle était sensé jouer. Pensait-on sérieusement que quelques dizaines de combattantes pourraient interdire le passage vers les Buttes ? Où étaient passés les stratèges ? Croyait-on encore à la victoire ? Le dialogue mettant en scène Dombrowski et les femmes - peut-être tout bonnement inventé par D. Granine - qui mélange tout et oublie qu’à cette heure le général accusé de trahison était désespéré - reflète sans le vouloir la gêne des Communards en déroute face à ces femmes déterminées. Celui-ci leur aurait dit :

« Si vous êtes obligées de battre en retraite, revenez par ici du côté de la place Pigalle. Souvenez-vous que vous défendez les abords de Montmartre ».

Un conseil plus qu’une consigne. Des images qui existent sur cet épisode, notamment La barricade de la place Blanche défendue par des femmes mai 1871, nous ne pouvons rien déduire de solide. Sur cette lithographie, on voit un officier fédéré (Dombrowski ?) à cheval serrant la main à une femme à pied (Elisabeth Dmitrieff ?), qui a le fusil sur l’épaule ; à cinq mètres à sa gauche, une autre femme, en bonnet rouge, recharge son arme à l’abri du mur d’un immeuble ; et au second plan, on distingue un groupe d’insurgés derrière une barricade d’environ 2 mètres de haut, surmontée d’un drapeau rouge. La plupart sont des femmes. L’une d’elles, à côté d’un garde national, brandit un fusil et deux autres emmènent un fédéré blessé.

Ce dernier dessin nous laisse entendre que, sur cette barricade, des hommes se mêlaient aux combattantes. Pour Sutter-Laumann d’ailleurs, c’est une vingtaine de femmes qui étaient venues se joindre à la poignée de gardes nationaux déjà en place. Une présence masculine soulignée par Tristan Rémy qui, à l’aide des dossiers de grâce, cite plusieurs cas d’hommes ayant participé aux affrontements de la place Blanche : « éléments dispersés » du 132e bataillon de la 17e légion, « irréductibles » du 258e bataillon ou isolés comme cet Henri Merle, garde national au 129e bataillon et délégué du Comité de vigilance du XVIIIe.

Place Pigalle

S’il est possible d’évoquer une barricade féminine, place Blanche, il faut être beaucoup plus circonspect en ce qui concerne celle de la place Pigalle, car nous avons là un peu plus d’éléments d’appréciation, grâce au dossier de Nathalie Le Mel.

Curieusement, celle-ci, qui mentionne la convocation de cinquante femmes à la mairie du Xe arrondissement par Elisabeth Dmitrieff, puis leur départ « vers les Batignolles », ne souffle mot de la barricade de la Place Blanche. Elle affirme même, dans un premier interrogatoire, que les femmes de L’Union se sont rendues directement « rue Pigale » (sic). Pour certains auteurs, L’Union des femmes, « avec une cinquantaine de mégères » dirigées par Nathalie Le Mel, n’a d’ailleurs combattu que sur la barricade de la place Pigalle. Il s’agit là d’une mauvaise lecture et d’une absence d’analyse des pièces dont dispose l’historien, car on peut constater dans le dossier de Nathalie Le Mel que cette barricade avait un effectif féminin plutôt faible - une douzaine de jeunes femmes - et qu’elle était mixte. Lissagaray a même affirmé que le chef de cette barricade était Lévèque, membre du Comité central, et Tristan Rémy a cité quelques noms de fédérés présents sur les lieux.

Les femmes, tout d’abord, aident les fédérés à construire la barricade en face du n° 20 du boulevard de Clichy. Pourquoi ceux-ci ont-ils voulu ensuite s’en aller ? - Un témoin entend Nathalie Le Mel leur dire :

« Vous êtes des lâches ! Si vous l’abandonnez, nous la défendrons, nous » -,

peut-être parce qu’ils ne se sentaient pas assez forts pour résister aux troupes de Clinchant. Sont-ils presque tous partis ? On n’en sait trop rien, car, au moment de l’affrontement avec l’armée, les habitants du quartier étaient terrés dans leurs maisons.

En revanche, ces derniers ont témoigné sur la vie de la barricade avant l’assaut. Les femmes ont été demander du pain et des médicaments pour soigner un artilleur fédéré et l’une des leurs, blessée. On a vue Nathalie Le Mel, armée d’un revolver, en caraco noir, diriger des jeunes femmes, toutes armées de fusils et portant des brassards d’ambulancières. Les travaux de retranchement terminés, c’est elle qui a planté le drapeau rouge au sommet des pavés. Pour se faire reconnaître, elle avait des insignes : ceinture, écharpe et cocarde rouges.

Une barricade de femmes au faubourg Rochechouard - Dessin à l’encre brune, rehaussé de gouache par Alexandre Dupendant (Musée d'Art et d'Histoire Paul Éluard)

L’assaut

Sur l’enlèvement des barricades, nous ne savons pas grand chose. Lissagaray, à chaud, a affirmé que la barricade de la place Blanche a tenu quatre heures, que les femmes se sont ensuite repliées sur celle de la place Pigalle, qui a résisté trois heures, soit donc un combat de sept heures d’affilée. Paul Martine, de son côté, évoque ces combats énergiques : à la barricade de la rue Lepic ( ?), les Communardes se seraient battues trois heures et auraient résisté de même place Pigalle. Examinons les faits de plus près.

L’heure du premier assaut par le 5e corps de l’armée de Versailles se situe après 11 heures du matin. Il visait forcément la barricade de la place Blanche qui verrouillait vraisemblablement la rue Lepic, l’une des voies de pénétration vers la Butte. L’attaque combinée de Montmartre, une position décisive selon Thiers, a connu un succès fulgurant. Celui-ci a grandement soulagé les Versaillais, malgré l’apparente placidité de l’ordre d’attaque du Maréchal Mac-Mahon et la sécheresse du rapport du général Clinchant sur les opérations de la 1ere et de la 2e brigades de la 1ère division. Celles-ci se sont emparé des barricades de la place Blanche et de la place Pigalle, emportant notamment rapidement sinon facilement toutes les défenses de la Commune dans ce secteur. À 13 heures le drapeau tricolore flottait sur les Buttes.

Je ne reviendrai pas sur les contradictions de Lissagaray, sauf pour rappeler qu’il a d’abord signalé que les troupes sont montées par la rue Lepic, après avoir tué les femmes qui en interdisaient l’accès, avant de placer plus tard le bref combat de la place Blanche après la prise des Buttes.

Les femmes de L’Union ont-elles eu beaucoup de mortes et de blessées ? On laisse entendre ici et là qu’il y eut un carnage. Paul et Victor Margueritte, dans leur histoire romancée de la Commune, en 1904, évoquent ces cadavres de femmes entassés rue Lepic, et Sylvie Brébant, la biographe d’Elisabeth Dmitrieff, fait allusion aux massacres de la Place Blanche. Se sont-ils fondés sur Sutter-Laumann, qui a compté, lors de l’inégal affrontement, cinq ou six femmes « hors de combat » « en quelques instants » et raconte que l’on a dénombré un peu plus tard, devant l’entrée de la cité de la rue Lepic, trente-sept cadavres « étendus sanglants sur le trottoir » ? Un seul nom de victime de ce combat nous est parvenu, celui de Blanche Lefevre, fourni par Édith Thomas ; mais, pour Fontoulieu et de Villiers, celle-ci aurait été tuée sur une barricade de la rue des Dames dans le XVIIe arrondissement.

Sur l’abandon de l’édifice et la retraite des combattantes, il faut bien reconnaître l’absence d’indications solides. Si l’on se reporte aux affirmations d’Edith Thomas, on décèle immédiatement les textes de Lissagaray. Quant à Sutter-Laumann, il nous dit simplement que la position, n’étant « plus tenable », a été évacuée au bout de 30 minutes. « Seules quelques enragées » sont restées « décidées à se faire tuer ». À leur tête, « debout sur la plate-forme de la redoute », cette « grande belle jeune fille » avec « le drapeau rouge d’une main, le revolver de l’autre ».

En ce qui concerne la place Pigalle, nous n’avons pas beaucoup plus de renseignements. Presque rien sur le combat, sinon qu’il était acharné ; pas grand chose sur ses participants - nous n’avons qu’un seul témoignage sur la participation des femmes, par ailleurs brièvement signalée par Louis Fiaux en 1879 ; quant aux indications de Tristan Rémy, citant des noms de gardes nationaux et allant jusqu’à écrire que ce sont des fédérés du 258e qui ont contenu là l’armée versaillaise, j’avoue qu’elles me laissent perplexes (4) - rien sur sa durée, rien sur les victimes, sinon le récit par Lissagaray de l’exécution sur place de Lévèque.

Une brève notation dans le dossier de Nathalie Le Mel nous permet toutefois de savoir que la retraite des femmes s’est effectuée « vers le centre de Paris », par la rue des Martyrs, sans que celles-ci s’arrêtent à la barricade qui s’y trouvait.

Il est possible que ces rescapées se soient repliées comme d’autres sur la mairie du Xe arrondissement, afin d’y défendre leur Quartier Général. Quoi qu’il en soit, la lutte des communardes s’est poursuivie dans tout Paris : le Vengeur du 24 mai signale ainsi la présence, au sein d’un « splendide bataillon de marche », d’une « compagnie de femmes ».

Des barricadières partout

Dans toute la ville insurgée, on a vu, du début à la fin, des femmes aux barricades, seules ou avec des fédérés, celles-ci montrant parfois plus d’ardeur que ceux-là. Catulle Mendès, rôdant dans les rues au cours de la Semaine sanglante, remarque des combattantes aux allures inquiétantes, comme ce groupe en bonnet phrygien qui traînent près de la Madeleine, une mitrailleuse, ou cette « escouade » de femmes en noir, « crêpes au bras » et « cocarde rouge au chapeau », qui sort de l’Hôtel de Ville pour se rendre au combat. Il les décrit furieuses et tragiques. Ces mitrailleuses, qui auraient été délivrées aux femmes par Delescluze et Vallès, on en trouve d’autres exemples. A la gare Montparnasse, cinq combattantes en auraient aussi manœuvré : elles seront fusillées.

Le courage et la détermination de ces barricadières « terribles » et « superbes » arrachent parfois des cris d’admiration mêlés d’effroi à leurs pires ennemis et stupéfient leurs amis. Madame Blanchecotte a regardé partir à la mort depuis l’École de Médecine un groupe de femmes fédérées en robes noires avec cocardes et écharpes rouges. Rue Stephenson, on observe la clubiste Joséphine Courtois, ex-reine des barricades de 48 à Lyon, luttant avec un fusil et, dans Montmartre, la conduite extraordinaire de Marie Rousseau, qui aide et encourage les combattants. Rue du Pot de Fer, on notera que des femmes, véritables « lionnes », ont fait le coup de feu sans faiblir ; elles ont notamment empêché un artilleur de s’esquiver en le ramenant à sa pièce :

« Voilà votre place et, si vous tenez à ce que nous ne nous occupions plus de vous, faites votre devoir ».

On verra même une vieille femme, armée d’un fusil, se battre seule derrière la barricade de la fontaine de l’École Polytechnique, et une autre femme, solitaire elle aussi, servant une mitrailleuse au square des Arts et Métiers. A proximité du palais de la Légion d’Honneur, Rue de Lille, Eulalie Papavoine, Élisabeth Retiffe, Léontine Suetens, Joséphine Marchais et la « femme » Bocquin, se font particulièrement repérer. Selon les témoins, Élisabeth Retiffe portait un drapeau rouge et Joséphine Marchais, ceinte d’une écharpe rouge et armée d’un chassepot, « excitait les hommes à se battre » et aurait dit :

« Mon mari ne veut pas se battre, mais je le traînerai à la barricade. Il y crèvera peut-être, mais il ira »

ou

« Mon amant ne voulait pas marcher, mais il a bien fallu qu’il y aille ».

On trouve des accusations plus graves encore contre d’autres barricadières qui paraissent alors « exaspérées » : Adélaïde Valentin aurait tiré sur son amant trop lâche pour aller aux barricades ; Blanche Lefevre aurait abattu un officier fédéré coupable de démoralisation.

Il faudrait pouvoir dépasser toutes ces notations éparses, qui reflètent l’étonnement et de la peur. En effet, la stupéfaction des témoins masculins, versaillais ou communards, est à la hauteur de leur aveuglement antérieur puisque, durant toute la période de la Commune, les femmes se sont préparées publiquement à cette lutte intra-muros, L’Union des femmes notamment, qui prévoyait dans l’article 14 de ses statuts, alinéa c :

« l’achat de pétrole et d’armes pour les citoyennes qui combattront aux barricades ».

On ne peut s’empêcher de penser qu’au-delà d’une certaine spontanéité individuelle caractéristique de l’époque, un bon nombre de femmes ont agi collectivement au cours des combats. Il ne suffit donc pas de constater la présence de « nombreuses femmes » sur certains sites défensifs, mais bien d’essayer d’y discerner une « action armée » consciente et organisée de « détachements féminins ».

Nous avons vu que Lissagaray a affirmé que les femmes avaient défendu la barricade Magenta, dans le Xe. Une pièce très intéressante, d’origine diplomatique, signale la participation d’Elisabeth Dmitrieff et de ses camarades féminines à des combats de barricades avec les gardes nationaux dans cet arrondissement :

« Le 23 mai, lors de l’attaque de la mairie du Xe arrondissement par l’armée, on vit Elisabeth Dmitriev (sic) derrière les barricades encourageant les fédérés à la résistance, leur distribuant des munitions et faisant le coup de feu à la tête d’une cinquantaine de mégères » (5).

Dans ce secteur, la lutte aurait été particulièrement sanglante pour les femmes, mais il faut bien reconnaître que fort peu de témoins y ont fait allusion.

On ne dispose pas de beaucoup plus d’informations pour ce qui s’est passé ensuite dans le XIe arrondissement, principalement sur l’axe très disputé du boulevard Voltaire, mais on est très vite convaincu de l’ampleur de la participation féminine aux combats de barricades sur cette voie stratégique. Le témoignage d’un étudiant en médecine anglais, engagé dans le service des ambulances, nous permet de l’affirmer, car à la place du Château d’Eau, « près de la barricade Voltaire », il voit ceci :

« Juste au moment où les gardes nationaux se mettaient en retraite, survint un bataillon de femmes qui s’avançait au pas de course et commença à tirer aux cris de « Vive la Commune ! ». Elles étaient armées de la carabine snider et tiraient admirablement. Il y avait là beaucoup de jeunes filles, qui étaient sans doute destinées à de meilleures actions qu’à tuer des hommes »(6).

Jean Braire, sur les traces de Lissagaray, rappelle lui aussi que des femmes se sont battues au Château d’Eau, citant en particulier cette jeune fille habillée en fusilier marin qui s’y fit tuer.

Ne peut-on avancer l’hypothèse d’une action concertée de L’Union des femmes en ces parages ?. On verra à la mairie du XIe arrondissement, son leader, Élisabeth Dmitrieff, « blessée elle-même », soutenant Frankel, gravement touché. Il n’est pas du tout impossible qu’il y ait eu là une dernière tentative de L’Union pour relancer les femmes au combat, comme cette pièce pourrait le faire penser :

« Rassemblez toutes les femmes et le Comité lui-même et venez immédiatement pour aller aux barricades. Au comité du 11e arrondissement. É. Dmitrieff ».

Ce document serait une copie « de la pièce collective classée aux renseignements généraux » :

« tout porte à croire - estime le rapporteur du 6e conseil - qu’elle a été communiquée vers le 24 mai, alors que les membres de la Commune avaient abandonné l’Hôtel de Ville en l’incendiant pour s’établir à la mairie du 11e arrondissement ».

C’est aussi dans cet arrondissement populaire que d’autres femmes se signaleront par leur fougue guerrière. La jeune Marie Cailleux dirige, le 27 mai, une centaine de jeunes détenus libérés par la Commune pour construire une barricade rue de la Roquette. Ils se battront là et sur les barricades du Père Lachaise et de la rue des Boulets.

Les barricades tombées ou abandonnées, certaines communardes vont harceler les « pantalons rouges » jusqu’au 28 mai. Rue d’Angoulême, rue Pierre Levée, rue Popincourt, l’une d’entre elles, jeune, s’embusquait aux encoignures pour tirer « non seulement sur les soldats mais, ce qui semble incroyable, sur les passants inoffensifs » ; faubourg du Temple, c’est une cantinière qui « faisait feu à chaque instant » et « ressemblait à une bête enragée plutôt qu’à une femme ».

Aux limites de la recherche

Des dangers de la littérature et du document répressif

Si je me suis intéressé à la barricade des femmes de mai 1871, c’est en partie pour confronter la représentation, mélange de fantasmes masculins et de culpabilité en l’occurrence, dont l’utilisation quelquefois intempestive ouvre éventuellement la porte à de fausses analyses, et l’enquête proprement dite. Privilégier la représentation mène aux fantaisies intellectuelles les plus contestables, à la répétition recyclée de tous les délires du parti de l’Ordre de l’époque.

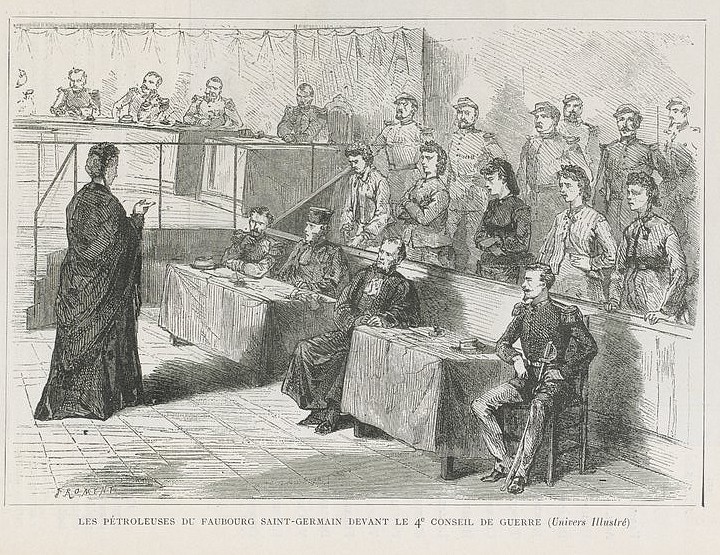

On ne peut faire fi, en effet, en ce qui concerne la lutte des femmes en 1871, du contexte historique. D’un côté une Révolution qui voudrait l’ignorer, de l’autre une hystérie répressive sans précédents dans l’histoire du pays. Si des Communards ont voulu in extremis intégrer dans leur mouvement, au pire moment, ces compagnes qui les inquiétaient, les Versaillais, et avec eux une partie de la société, ont vomi ce qu’ils ont appelé « les bataillons de barricadières et de pétroleuses ». Les informations que l’on peut glaner ici et là sont bien entendu sujettes à caution. Face aux policiers et aux « juges » militaires, les prévenues, condamnées « moralement » d’avance, ne peuvent que se défendre. Ces malheureuses ne font pas de l’Histoire. Accusées de tel ou tel fait, elles font souvent silence sur l’ensemble de l’action dans laquelle elles se sont engagées.

Louise Jouanne « vue habillée en garde national » se rendant « avec un fusil aux barricades » affirme que ce n’était qu’un déguisement « pour passer plus facilement dans les rues afin d’aller voir son amant ». Maria Vaquette que l’on « a vu sortir dans la nuit du 26 au 27 mai en costume du garde national, avec fusil et pistolet », nie « énergiquement », ne reconnaissant qu’un rôle d’ambulancière au 132e. La rubrique policière des commissariats « Concours aux agissements de la Commune » permettra de recueillir toutes les dénonciations, d’accumuler toutes les présomptions. Un trou dans l’emploi du temps est aussitôt interprété comme une participation plus que probable aux combats dans les quartiers envahis. Il en va ainsi de Nathalie Le Mel, qui n’a pas couché à son domicile du 22 au 28 mai, mais s’est réjouie le 24 mai devant témoin de l’incendie des Tuileries - « Comme nous ne voulons plus de roi, nous n’avons plus besoin de château » - ou de Marie-Catherine Rogissart, qui a disparu du 21 au 27 mai et que l’on suspecte donc d’avoir fait le coup de feu à la barricade d’Austerlitz.

Il suffira aussi de trouver dans le discours de telle prévenue des menaces contre les « brigands de gendarmes » et les « cochons de calotins » ou une incitation à la lutte armée pour l’arrêter et si possible la condamner. Ainsi Marie Segaud, femme Orlowski, prétendue Mère Duchène de l’église Saint-Michel des Batignolles, qui a cherché à entraîner les femmes de son quartier à construire des barricades avant et surtout après l’arrivée de l’armée. Les prévenues avouent rarement, ce qui est humain, et les accusations ne sont donc souvent établies que par déduction. Béatrix Euvrie, par exemple, a été vue le jour de « l’entrée des troupes à Montmartre » dans le couloir de la maison abritant le Comité de vigilance avec un « fusil à la main » ; elle aurait déclaré vouloir « canarder les soldats », mais elle nie ce fait car elle n’a fait que remettre aux forces de l’ordre une carabine lors des perquisitions. Certaines, comme cette Quanteck Marie femme Goupy, amie de Cousin, un artilleur communard, « vue avec lui dans les derniers jours de l’insurrection en costume d’artilleur » notamment le 28 mai « revenant (...) des Buttes Chaumont », sont « envoyées » devant les cours martiales ; d’autres, telle Puyo Catherine, femme Eygazier, « fréquentant les clubs », ou Élise Seret femme Bourrette, « signalée comme ayant travaillé à la barricade de la rue Ménilmontant », sont laissées en liberté pour « preuves insuffisantes »...

Sous la plume des chroniqueurs ou des romanciers, le plus souvent attachés à leur perte pour toutes sortes de raisons conscientes ou non, le sort moral réservé aux communardes peut être pire encore que celui que leur avaient infligé les poursuites des conseils de guerre. On change là de dimension. De la recherche des faits, même déformés par la répression, on passe à la représentation sans vergogne. Écrivailleurs et beaux esprits se déchaînent contre la « mémoire des vaincues », multipliant sans risque, dans une littérature exacerbée, les contre-vérités.

Cela étant dit, il est juste de reconnaître d’une part que tous les gens de plume n’ont pas fait chorus. Outre les ouvrages partisans de la Commune, qu’il convient aussi de manier avec prudence, il est des œuvres de qualité, à consonance historique, utilisables comme toutes les autres avec les précautions d’usage - d’autre part, surtout depuis les années 50, des historiens et des spécialistes de la littérature se sont engagés dans une vaste analyse de plus en plus critique de l’ensemble de la production concernant la Commune, ouvrant la voie aux chercheurs de bonne volonté. Débuts méritoires d’une entreprise longue et difficile qui devra être encore plus franchement interdisciplinaire pour porter ses fruits.

Ces réserves étant faites, il nous faut revenir au cœur de notre problème. Si « la barricade des femmes » est un mythe, il a une fonction : dissimuler le combat réel plus général des Communardes dans tout Paris. Encore s’agit-il de le prouver « scientifiquement ».

La preuve par le sang ou par les statistiques ?

Avant même de nous pencher sur les témoignages concernant la mort des femmes au cours de la semaine sanglante et d’examiner la fiabilité de différentes statistiques pour y trouver des preuves plus ou moins directes de la participation des femmes à la guerre des rues, il me paraît nécessaire de souligner que, les combattants de cette bataille des sept jours, désespérés, étant peu nombreux au regard des effectifs de la garde nationale, il n’y a donc rien d’étonnant à constater que les combattantes, elles aussi, étaient une minorité remarquable par rapport à la population féminine de Paris. On ne se presse pas en foule pour mourir.

S’il existe des estimations très raisonnables de l’effectif des combattants masculins durant ces journées, il n’en est pas de même pour les femmes. Celle de 10 000, avancée chaleureusement par Benoit Malon et Louise Michel, ne peut en aucun cas être retenue. Ce nombre comprend probablement les femmes qui ont aidé et encouragé la défense, notamment par la construction de barricades, mais il ne peut être celui des combattantes, petits groupes le plus souvent mêlés à des hommes, ou femmes isolées ayant lutté individuellement comme certains fédérés, suivant des errances dues au déroulement des combats.

Il faut donc porter notre attention vers les victimes. Y a-t-il eu beaucoup de femmes tuées ? Là encore, les sources ne permettent pas d’établir un bilan précis. Les témoignages oculaires sont rares. Il s’agit la plupart du temps d’insurgés qui, fuyant la répression, ont noté la présence de cadavres féminins avec des cocardes rouges piquées dans les cheveux dans les charniers proches des barricades ou en ont découvert avec horreur au hasard des rues.

La rage des militaires contre les communardes jeunes ou âgées qui a été observée (7), a pu entraîner des tueries collectives ou individuelles par fusillades massives de femmes et d’enfants ou par sabrage. On cite ces cinquante-deux femmes qui seraient tombées sous les balles versaillaises, boulevard Voltaire, les massacres du Luxembourg et du « quartier Rivoli ». « Pétroleuses » et « communeuses » sont exécutées sommairement et des témoins - Lissagaray, Vuillaume et Victorine B... par exemple - rappelleront quelques atrocités commises par des lignards, actes où l’on décèle la volonté de souillure.

En l’absence de statistiques officielles, - elles semblent avoir ignoré sur le chapitre des morts la distinction entre sexes -, on peut toujours se reporter à Paul Martine qui estime le pourcentage de femmes tuées à 20 %, chaque rue ayant selon lui ses cadavres féminins. Impossible pourtant de savoir avec précision combien ont péri au cours des combats ou juste après, lors des exécutions sommaires ou consécutivement au passage devant les cours martiales. La quantification demeure très problématique. Que conclure du bilan établi dès 1871 par Benoit Malon - moins de 3 000 tués au combat, puis 20 000 fusillés dont 4 000 femmes et enfants ? Ces chiffres globaux restent énigmatiques. Où trouver le nombre exact de femmes tombées au feu ou fusillées ensuite ? On reste quelque peu songeur lorsque l’on compare par exemple les différentes estimations de Lissagaray : dénonçant, dans Les huit journées, les conséquences de la « monstrueuse légende des pétroleuses », il affirme qu’elle a provoqué l’exécution de « milliers de femmes innocentes » ; puis, révisant à la baisse dans son Histoire de la Commune de 1871, il ramène ce chiffre à des « centaines de malheureuses ».

Les conseils de guerre sont bien entendu restés muets sur ce chapitre des fusillades ; on n’y trouve pas non plus d’indications sur le nombre des combattantes. Sujets tabous. La statistique qui concerne plus de 1 000 femmes incarcérées suite aux événements - 600 bénéficieront de non-lieux- ne permet pas de savoir combien d’entre elles ont été sur les barricades, dans la mesure où la justice militaire n’a pas voulu parler de cette question qui n’était pas à l’avantage de l’institution. Si les militaires ont pratiqué le black-out, c’est très certainement parce qu’ils étaient peu soucieux de faire connaître que leur glorieuse armée s’était parfois battue contre des femmes et qu’elle avait aussi commis des viols lors des perquisitions. Ils ont préféré construire une statistique délirante pour tenter de donner une image « scientifique » négative des communardes, toutes ou presque, selon eux, « perdues de mœurs ». Là, ils se sont retrouvés à l’unisson avec les ecclésiastiques qui, dans leurs écrits, les ont encore surpassés en hargne. Il est vrai que les femmes des clubs avaient proposé d’utiliser le corps des prêtres pour faire des barricades.

Mythe ou réalité ?

S’il y a un mythe « positif » de la barricade des femmes, son origine est donc communarde. S’il s’est mis en place dans l’imaginaire des acteurs et des témoins pour devenir rapidement une certitude historique inlassablement reprise par la suite, c’est avant tout parce que des conditions objectives existaient en 1871. Des femmes, organisées de façon autonome, projetaient de participer militairement à la défense de Paris, en revendiquant un armement effectif. On en avait vu certaines faire mouvement en armes au début de la Semaine sanglante, et tout le monde avait pu en observer dans les différents quartiers de Paris, aidant à la construction des barricades ou invitant les passants à y déposer leur pavé. Si ces travaux proprement dits ne prouvent pas une participation aux combats - ici on peut esquisser une comparaison avec les barricades patriotiques de 1944, construites avec l’aide des femmes, mais non défendues par elles -, il est certain qu’en 1871 des femmes se sont ensuite effectivement mêlées à la guerre des rues en faisant le coup de feu jusqu’à la mort. Cette participation militaire a peu retenu l’attention des grands témoins et n’a guère suscité l’analyse des historiens, qui se sont plutôt tournés, en ce qui concerne les femmes, vers d’autres priorités. On n’ose penser que ce choix masque peut-être l’exclusion des femmes d’un domaine en principe réservé aux hommes : la lutte armée. Cet engagement guerrier des Communardes était en tout cas un fait assez original et exemplaire pour nourrir un mythe : celui d’une barricade défendue uniquement par des femmes face à des divisions entières de Versaillais, composées bien entendu d’hommes.

En fin de compte, nous sommes confronté ici à une logique du symbole : la Commune est souvent représentée par une femme qui se rebelle jusqu’à l’extrême en descendant dans la rue pour y livrer l’ultime combat. Cette révolution confisquée par des hommes, effectivement talonnés par des femmes qui n’avaient pas d’autre alternative, peut trouver dans l’existence d’une barricade féminine non seulement sa déculpabilisation - si des femmes l’ont défendue c’est qu’elle était bien une Révolution de tout le peuple :

« Soyez glorieuses fiancées de la République ! »,

s’exclame Lissagaray dans Le Tribun du Peuple du 24 mai 1871 -, mais aussi un symbole difficilement supportable pour les conservateurs. Comment pourraient-ils revendiquer sans perdre toute dignité ce combat contre des femmes ? En même temps, celles-ci incarnent bien la Commune profonde. Et cela nous renvoie aux développements de Maurice Agulhon dans Marianne au combat sur les allégories vivantes et sur la « la place qu’a occupé la symbolique pure dans la plus haletante des batailles ». Ces « combattantes au bonnet rouge » réelles, ceintes d’écharpes et parées de cocardes de même couleur, porteuses de drapeaux écarlates, ont bel et bien personnifié cette révolution sociale que l’on a écrasé dans le sang.

L’une de mes ambitions, en étudiant la barricade des femmes, était d’essayer de confronter la représentation dans ses images et dans ses mots, si dangereuse à manier sur le plan historique, et la réalité, si difficile à approcher, compte tenu de la fragilité des documents. Il me faut bien honnêtement reconnaître que l’écart, les garanties critiques une fois requises, n’apparaît pas toujours si grand. De toute façon, l’historien ne peut négliger aucune source. Comme l’a déclaré Madeleine Rébérioux au cours d’un colloque fameux consacré au roman : « l’écriture la plus vraie ne peut entièrement restituer le réel, l’écriture la plus mensongère ne peut tout à fait le dissimuler ». Un dernier mot pourtant sur ce réel que nous poursuivons : s’il peut, en fonction d’une théâtralité qui le caractérise parfois, rejoindre à l’épreuve l’imaginaire, celle-ci ne disparaît-elle pas dans la mort sans témoin ?

Alain Dalotel

L’article d'Alain Dalotel (aujourd'hui décédé, ancien adhérent des Amies et Amis de la Commune et contributeur au bulletin de l'association) est paru dans l’ouvrage La barricade, sous la direction d’Alain Corbin et Jean-Marie Mayeur, Édition de la Sorbonne, 1997. Le texte intégral du livre est accessible en « OpenEdition » ici : https://books.openedition.org/psorbonne/1143

Nous remercions

Camille Scotto d'Ardino, chargée de la communication, de la diffusion et de la commercialisation au DIRVAL (Direction de la recherche et de la valorisation) de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Les Éditions de la Sorbonne pour nous avoir donné son autorisation pour la reproduction de l’article d'Alain Dalotel.

NOTES

(1) Fiaux L., Histoire de la guerre civile de 1871, p. 502 ; - Blanchecotte A.-M., Tablettes d’une femme pendant la Commune, p. 343

(2) Baron M. de Villiers, Histoire des clubs de femmes et des légions d’amazones (1793, 1848, 1871), p. 411 ; - Sutter-Laumann, Histoire d’un trente sous, p. 304.

(3) Braire J., Sur les traces des communards, p. 17, 170 et 174

(4) Pour Tristan Rémy, il y avait en fait plusieurs barricades place Pigalle ; mais tout cela ne semble pas très clair. Le combat épique de 5 heures au bas de la rue Houdon qu’il signale me paraît aussi très discutable. Cf. Rémy T., La Commune à Montmartre, p. 55 et 85

(5) Brébant S., Elisabeth Dmitrieff, aristocrate et pétroleuse, p. 160

(6) Malon B., La Troisième Défaite du prolétariat français, p. 460-461

(7) Malon B., op. cit., p. 412, 428, 450-451, 462 et 504 ; - Martine P., op. cit. p. 282-283 ; - Louis Fiaux raconte, dans son Histoire de la guerre civile de 1871, l’anecdote suivante : une « jeune fille habillée en garde national » faite prisonnière, puis fusillée, agonise ; un officier s’oppose au coup de grâce que ses hommes voulaient lui donner : « Laissez-la maintenant crever comme une vache qu’elle est », op. cit. p. 527.