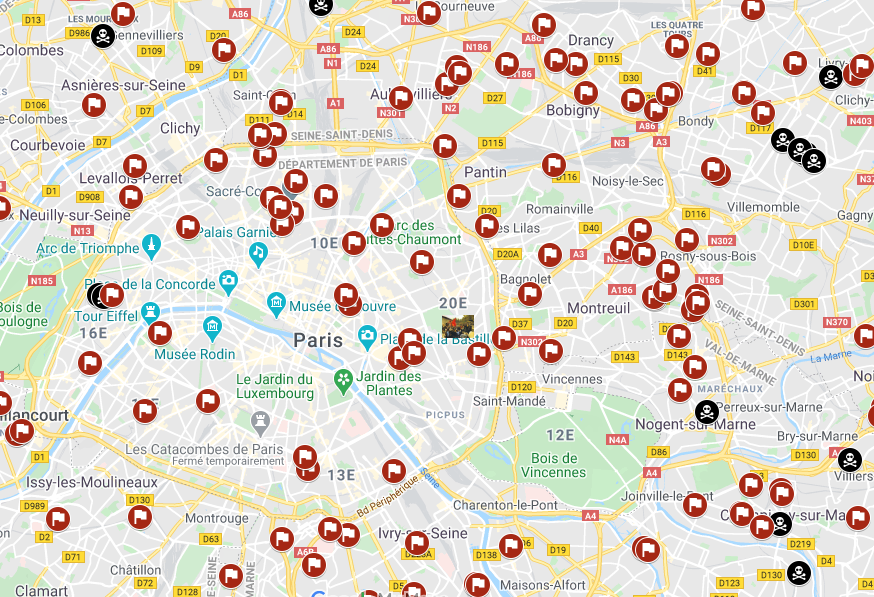

Des lieux de la Commune

- Détails

- Catégorie : Des lieux de la Commune

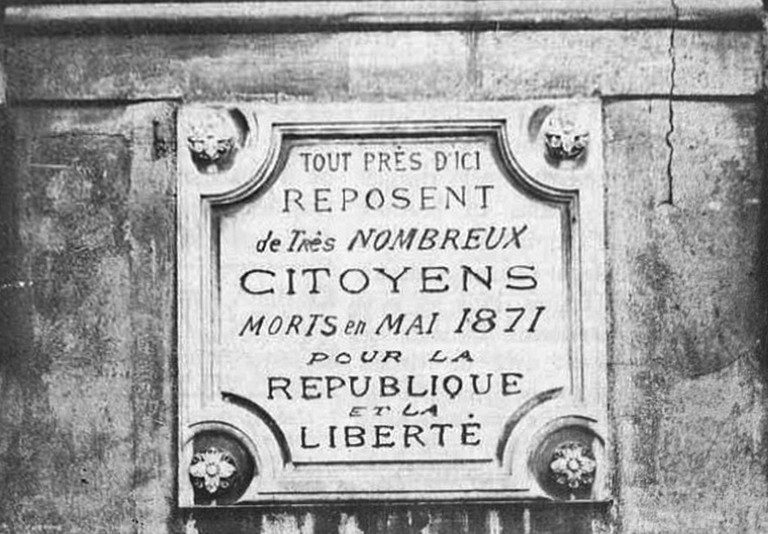

Peut-être, passant par la rue de la Solidarité dans le 19e arrondissement à Paris, au n°1 bis, aurez-vous le regard attiré par une plaque en marbre blanc posée en hauteur à l’angle d’une vieille maison. Son texte qui pourrait évoquer les victimes de la Semaine sanglante, et l’absence de signature, devraient aiguiser votre curiosité. Rien sur place n’indique ni ne documente sa présence. Vous constaterez alors que son histoire (1) semble oubliée (2).

Pourquoi a-t-elle été installée ? Quand ? Comment ? Par qui ? Malheureusement pas de réponse définitive ici, seulement quelques éléments de contexte présentés à la lecture de trois articles de presse, après un rappel sur le site.

- Détails

- Catégorie : Des lieux de la Commune

Le printemps 1871, à la Villette, était porteur d’espoirs comme ailleurs dans l’Est parisien. Prompts à se soulever un an plus tôt lors du plébiscite, puis le 31 octobre 1870 à l’appel de Charles Delescluze et la tentative de proclamation de la Commune, les habitants de ce quartier populaire avaient l’habitude de se réunir à la salle de la Marseillaise. Ils purent y entendre les interventions de Rochefort, de Flourens, de Paule Minck et de bien d’autres orateurs dont les noms sont tombés dans l’oubli.

- Détails

- Catégorie : Des lieux de la Commune

horsEntre 1872 et 1879, plus de 2000 communards sont passés par Belle-Île-en-Mer. La plupart y resteront jusqu'à l'amnistie, tandis que d'autres seront déportés en Nouvelle-Calédonie. Vingt ans auparavant, Auguste Blanqui y fut incarcéré. Il tenta de s'en évader en 1853, mais fut repris sur la Côte sauvage.

- Détails

- Catégorie : Des lieux de la Commune

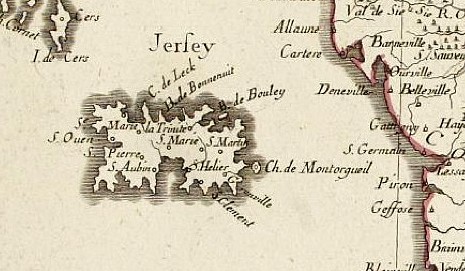

Île anglo-normande entre la France et l’Angleterre, Jersey a été le refuge de communards fuyant la France. La communauté, il est vrai peu nombreuse, est rarement mentionnée (1). Pourtant, elle perpétue une tradition. Accueilli par des proscrits de l’Empire restés en exil, le groupe espère renouer avec le passé renommé de ses aînés.

- Détails

- Catégorie : Des lieux de la Commune

Dans les mois qui suivent l’achèvement de la Semaine sanglante, des milliers de communards s’exilent pour échapper à la répression versaillaise. Plusieurs centaines d’entre eux choisissent de rejoindre les États-Unis (1). Mais sont-ils les seuls à trouver refuge en Amérique du Nord ? Ces dernières décennies, plusieurs études historiques québécoises ont affirmé que le Québec fut une terre d’exil pour des communards. La plus récente d’entre elles assure même qu’« entre 1000 et 3000 communards s’exilent au Canada […] (2) » en 1871-1872, sans citer la moindre source. Or, aucune preuve documentaire ne permet de l’affirmer avec certitude. Cette assertion étonnante repose en partie sur l’analyse biaisée de deux événements intervenus au Québec dans les années 1870.

- Détails

- Catégorie : Des lieux de la Commune

Nos présidents ont reçu un courrier du Cabinet de la Ministre déléguée auprès de la Ministre des Armées, actant notre demande de pose de plaque rendant justice au «Fusillés de Vincennes».

Pour mémoire, ce dossier des «Fusillés de Vincennes» exécutés à la fin de la Commune a été récemment développé et documenté dans notre bulletin trimestriel n°82 (pages 12 - 16 ou voir l'article sur le site ici).

- Détails

- Catégorie : Des lieux de la Commune

À la veille de la Commune, l’École militaire et le Champ-de-Mars ont déjà une longue histoire derrière eux. Il convient d’abord de la rappeler à grands traits, d’autant plus que certains évènements ne sont pas étrangers à la Commune.

- Détails

- Catégorie : Des lieux de la Commune

- Détails

- Catégorie : Des lieux de la Commune

La guerre franco-prussienne et l’annexion de l’Alsace- Moselle ont désormais leur musée, à Gravelotte, village situé à 15 km de Metz [1]. Ici se déroulèrent les batailles les plus importantes, d’où l’expression : « ça tombe comme à Gravelotte ».

- Détails

- Catégorie : Des lieux de la Commune

Cet été, le musée Courbet d’Ornans (Doubs) a créé l’événement avec l’exposition « Cet obscur objet de désirs », autour de L’Origine du monde.

Outre le tableau de Courbet, le musée d’Orsay a prêté une dizaine d’œuvres, dont La Coquille, d’Odilon Redon.

- Détails

- Catégorie : Des lieux de la Commune

La ville des Ardennes commémore cet automne le 160e anniversaire de la naissance de son fils le plus célèbre : Arthur Rimbaud, né le 20 octobre 1854

- Détails

- Catégorie : Des lieux de la Commune

Bruxelles n’a pas toujours été une ville d’accueil pour les exilés fiscaux.

Au XIXe siècle, Karl Marx, Victor Hugo et plus d’un millier de communards y trouvèrent refuge.

La constitution belge du 7 février 1831 garantit la liberté de conscience, de presse, de réunion et d’association.

- Détails

- Catégorie : Des lieux de la Commune

Du rattachement de ce village au XXe arrondissement de Paris (1860) jusqu’à la Commune, l’exposition de la Médiathèque Marguerite Duras raconte l’histoire de Charonne dans la deuxième moitié du XIXe siècle.

Alors que la capitale étend sa toile aux fortifs, la viticulture et l’exploitation du gypse touchent à leur fin.

- Détails

- Catégorie : Des lieux de la Commune

Quelques précisions sur le monument de Paul Moreau-Vauthier qui a été, maintes fois, l’objet de malentendus et d’erreurs d’interprétations.

- Détails

- Catégorie : Des lieux de la Commune

Il est un coin du XIXe arrondissement de Paris, entre le Parc des Buttes Chaumont et le boulevard Serrurier, on l’appelle le quartier de la Mouzaïa : petites rues autour d’une place centrale, jolies maisonnettes basses avec jardinets, un quartier charmant et paisible.

- Détails

- Catégorie : Des lieux de la Commune

La mise en valeur des vestiges de l’île des Pins et le sauvetage de la prison de l’anse N’Du dans la presqu’île de Ducos, en Nouvelle-Calédonie, sont prévus pour cette année.

- Détails

- Catégorie : Des lieux de la Commune

- Détails

- Catégorie : Des lieux de la Commune

Le fort de Vincennes (Val-de-Marne) fut l’un des derniers monuments à arborer le drapeau de la Commune. Le 29 mai 1871, alors que les combats ont cessé dans Paris, les officiers de la Garde nationale qui occupent la garnison se rendent. La nuit suivante, neuf d’entre eux sont fusillés dans le fossé sud du château.

- Détails

- Catégorie : Des lieux de la Commune

Les combats les plus importants pendant le siège de Paris eurent lieu à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), le 4 décembre 1870. Pendant trois jours, 70 000 soldats français affrontèrent 40 000 Prussiens.

- Détails

- Catégorie : Des lieux de la Commune

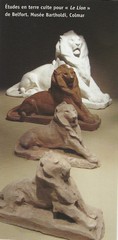

Belfort a célèbré en 2010 le 130e anniversaire de son célèbre monument et commémorera en 2011, les 140 ans de la levée du siège de la ville.

- Détails

- Catégorie : Des lieux de la Commune

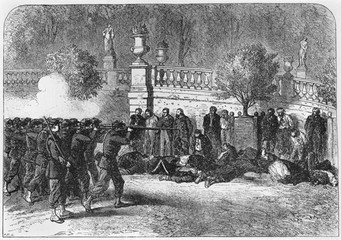

Il s’agit d’un des épisodes les plus dramatiques de l’histoire de la Commune qui annonce les massacres de la Semaine sanglante. Après la reprise de Bagneux par les Versaillais en avril 1871, la Grange-Ory, située sur le territoire de ce village, faisait figure de bastion fortifié avancé du fort de Montrouge, tenu par les Communards. Il était occupé par les hommes du 160e bataillon de la Garde nationale (c’était le bataillon de Verlaine), venus souvent du quartier latin et de Montmartre et plutôt indisciplinés…

- Détails

- Catégorie : Des lieux de la Commune

- Détails

- Catégorie : Des lieux de la Commune

En août 1871, le fort Vauban de Fouras (Charente-Maritime) devint une prison provisoire pour quelque cinq cents Communards, dans l’attente pour la plupart de leur déportation en Nouvelle-Calédonie. Le musée régional de cette station balnéaire, située entre Rochefort et La Rochelle, évoque brièvement le souvenir de cet épisode. Depuis le bombardement de Saint-Martin-de-Ré en 1696, jusqu’au débarquement sur l’île d’Aix en 1809, la France connaît des attaques fréquentes de la flotte anglaise sur la côte atlantique. Pour s’en prémunir, elle hérisse le littoral de l’Aunis et de la Saintonge d’une ceinture de forts de l’île de Ré à l’île d’Oléron, destinés à protéger notamment l’embouchure de la Charente et l’arsenal de Rochefort. Mais les progrès de l’artillerie aux XVIIIe et XIXe siècles rendront ces citadelles obsolètes, d’où leur transformation en prisons.

- Détails

- Catégorie : Des lieux de la Commune

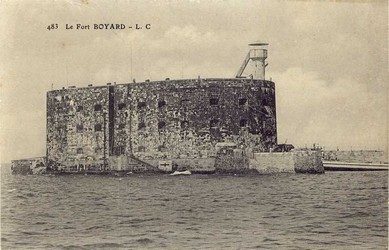

Fort Boyard, pour beaucoup de personnes, est seulement le décor original d’un jeu télévisé qui existe depuis quinze ans et dont les participants sont soumis à de rudes épreuves tenant les téléspectateurs en haleine. Combien savent que de nombreux prévenus de la Commune furent internés dans ce site surprenant ?

- Détails

- Catégorie : Des lieux de la Commune

L'école de la rue Basfroi

Dans le cadre de mes recherches sur les lieux de mémoire de la Commune, j’essayais depuis pas mal de temps, sans succès, de localiser précisément la fameuse école de la rue Basfroi qui abritait le siège du Comité central de la Garde nationale pendant cette période. Elle est citée dans de nombreux ouvrages, sans que jamais son adresse soit précisée. Et pour cause : il n’y a jamais eu d’école rue Basfroi : en tous cas pas à l’époque de la Commune, comme en fait foi l’Atlas administratif des vingt arrondissements de Paris d’une précision remarquable ; réalisé en 1870 sous les ordres – c’est la formule officielle qui figure en en-tête dudit atlas – du baron Haussman.

- Détails

- Catégorie : Des lieux de la Commune

Le boulevard de Clichy, entre la place Pigalle et la place Blanche, avec ses boîtes à strip-tease, ses peep-shows et autres sex-shops, offre un morne spectacle que certains osent qualifier de pittoresque.

Mais soudain, au n°58, quelle surprise ! … A travers une importante grille de fer forgé, on aperçoit, au-delà de la sombre voûte, dans un halo de lumière, la façade ouvragée d’une maison modern-style.

- Détails

- Catégorie : Des lieux de la Commune

« Ah bon, ce n’est pas le mur des Fédérés ? » Combien de fois avons-nous répondu à cette question au cours de nos débats à propos du monument situé dans le square Samuel-de-Champlain, avenue Gambetta à Paris, dans le XXe !

- Détails

- Catégorie : Des lieux de la Commune

Le musée Carnavalet propose un voyage au cœur du Paris populaire du XIXe siècle. Au fil d’un parcours thématique, on découvre les conditions de vie et de travail des ouvriers, acteurs des révolutions qui ont secoué Paris de 1830 à la Commune

Sous le Second Empire, Paris connaît de profonds bouleversements avec l’extension de la capitale en 1860 et les grands travaux menés par le préfet Haussmann. Le peuple de Paris, c’est avant tout des provinciaux et des étrangers venus travailler en ville, souvent poussés par la misère.

- Détails

- Catégorie : Des lieux de la Commune

Wroblewski doit se borner à fortifier rapidement le XIIIe arrondissement, prochain objectif des Versaillais. Il dispose de 3000 à 4000 hommes dont ceux du 101e bataillon commandé par Sérizier, « tous enfants du XIIIe et du quartier Mouffetard, indisciplinés, indisciplinables, farouches, rauques, habits et drapeau déchirés, n’écoutant qu’un ordre, celui de marcher en avant »(1).

- Détails

- Catégorie : Des lieux de la Commune

Les cours d'été auraient dû reprendre à la Faculté de médecine de Paris le 27 mars 1871. Ils sont ajournés « sine die ». Pourtant Paris a besoin des étudiants en médecine pour pallier le manque de praticiens en ce temps de guerre.

Le gouvernement de la Commune prend rapidement conscience de l'importance du bon fonctionnement de cette école à la fois académique et professionnelle qui permet de former ceux qui pourront assurer cette présence.

- Détails

- Catégorie : Des lieux de la Commune

Sous cet intitulé, suivi du sous-titre,

« une expérience sauvagement réprimée, mais toujours d’actualité »,

le journal La Page, édité dans le XIVe arrondissement de Paris, publie un article très documenté sur les événements de l’automne 1870 et du printemps 1871 dans le sud de la capitale.

- Détails

- Catégorie : Des lieux de la Commune

Montmartre le 23 mai 1871

Tout à coup, la porte de Saint-Ouen s’ouvre et vomit des Versaillais, c’est la division Montaudon qui, depuis la veille, opère à l’extérieur. Les Prussiens lui ont prêté la zone neutre. Avec l’aide de Bismarck, Clinchant et Ladmirault vont étreindre les Buttes par les deux flancs. (1)

- Détails

- Catégorie : Des lieux de la Commune

A quelques pas du siège des Amis de la Commune rue des Cinq-Diamants, le passage Barrault descend en pente assez raide sur la rue Barrault qui, en 1871, domine la vallée de la Bièvre. Au temps de la Commune, le passage porte le nom de son propriétaire, le pharmacien Dubois qui, fortune faite, s’est retiré dans cette agreste venelle. Il habite un grand pavillon entouré d’un jardin. Une servante dévouée est à ses petits soins. Dubois s’est acquis, à peu de frais, une réputation de philanthrope en distribuant gratuitement quelques médicaments aux indigents du quartier.

- Détails

- Catégorie : Des lieux de la Commune

Qu’est-ce donc que la Commune, ce sphinx qui tarabuste si fort l’entendement bourgeois ? K. MARX

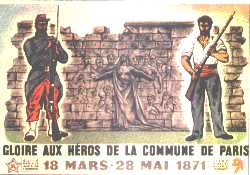

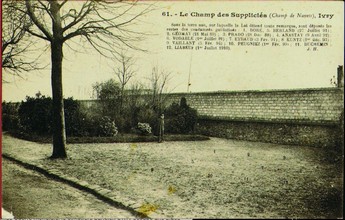

Le 4 juin 1871 des salves abattaient les Communards condamnés à la chaîne par les conseils de guerre siégeant au Palais du Luxembourg avant de les enterrer dans des fosses communes qui n’ont peut-être pas toutes été retrouvées.

Le 4 juin 2003 des gardes républicains rendaient les honneurs quand le président du Sénat assisté d’une vice-présidente dévoilait la plaque à la mémoire des fusillés tandis que retentissait la sonnerie « Aux Morts ».

- Détails

- Catégorie : Des lieux de la Commune

À propos du monument de Moreau –Vauthier

Ce monument, correctement appelé « Aux victimes des révolutions », apparaît sous des noms très variés – J’ai lu : « la fraternité », « la fraternité éplorée », « la fraternité entre fusilleurs et fusillés », (sic !), « aux morts de toutes les Révolutions » et même « maquette du Mur des Fédérés »

- Détails

- Catégorie : Des lieux de la Commune

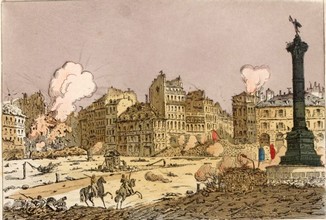

Un de nos fidèles amis, Alain Tizon, lors d'une de ses promenades dans Paris, a découvert, au n° 3 de la place de la Bastille, à l'angle de la rue Saint Antoine, et à la hauteur du premier étage, une curieuse inscription : 26 mai 1871. Il nous en a fait parvenir des photos.

- Détails

- Catégorie : Des lieux de la Commune

L'un de nos amis, Raymond Bailleul, adhérent de notre Association, nous interrogeait récemment sur les officiers du Fort de Vincennes ralliés à la Commune. Notre ami Marcel Cerf nous apporte, en réponse et pour le plus grand bien de tous, les précisions suivantes :

- Détails

- Catégorie : Des lieux de la Commune

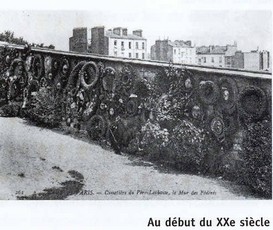

Dans beaucoup d'histoire de la Commune on peut lire que le matin du 28 mai 1871, les 147 survivants des combats du « Père Lachaise » sont fusillés sans jugement contre un mur du cimetière qui prendra, en leur mémoire, le nom de « Mur des Fédérés ».

- Détails

- Catégorie : Des lieux de la Commune

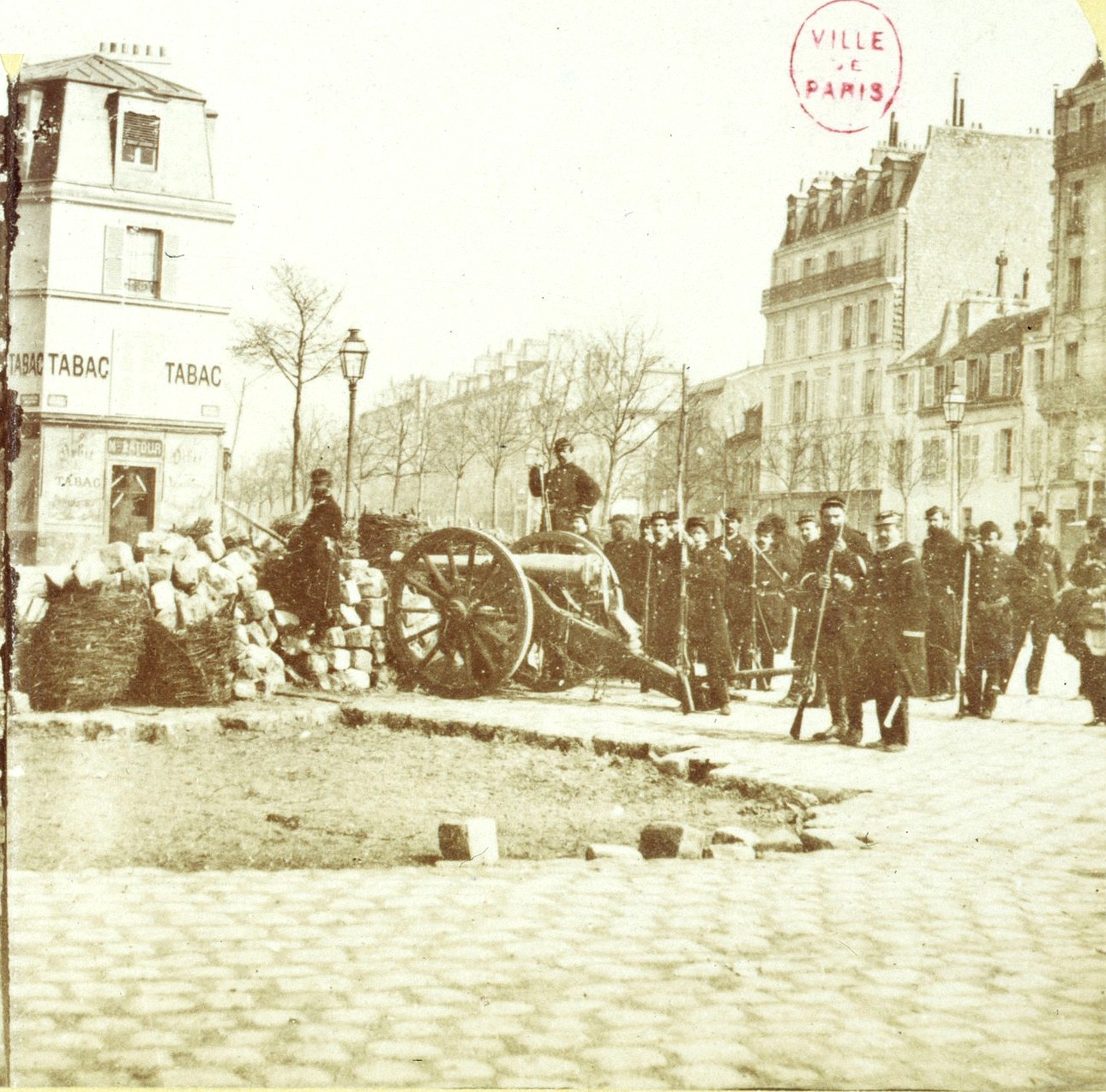

Le 18 mars 1871, au petit jour, comme à Montmartre, la reprise des canons parisiens parqués aux Buttes-Chaumont s'annonçait sous d'heureux auspices.

- Détails

- Catégorie : Des lieux de la Commune

Dans les années 1950, nous emmenions souvent notre fils jouer dans les pelouses qui descendent en pente douce sur l’hippodrome de Longchamp. J’étais intriguée par un massif de verdures touffues qui formaient promontoire jusqu’à la route de la Cascade à Boulogne. C’était un vaste quadrilatère, encadré par une rangée d’arbres serrés, et par une grille mal entretenue. Un cimetière. Y subsistaient une trentaine de sépultures, des pierres, des croix, deux chapelles.

- Détails

- Catégorie : Des lieux de la Commune

Peu de temps après la proclamation de la République, les moyens de l'internationale (section du Panthéon), réunis le 16 septembre 1870 à la salle de la rue d'Arras n° 3, ont émis le vœu d'une souscription populaire pour offrir un canon à la future Commune de Paris ; ils ont également émis le vœu que le canon offert par la rédaction du « Combat » soit destiné à la future Commune et non au ministre actuel.

- Détails

- Catégorie : Des lieux de la Commune

L’écrivain Versaillais Maxime Ducamp, citant les différents lieux où furent inhumées les victimes de la semaine sanglante, donne cette curieuse indication :

Les morts déposés à la morgue ont été transférés au champ des navets. (1)

Mais où est donc situé ce champ des navets ?

- Détails

- Catégorie : Des lieux de la Commune

On sait que de nombreux proscrits ou contumaces des tribunaux Versaillais avaient cherché refuge en Angleterre, en Suisse, en Belgique et en Hollande. On sait tout autant qu’un certain nombre de révolutionnaires hongrois, tel Frankel, délégué au Commerce, ou Gyôrôk, commandant d’artillerie qui participa à la défense du fort d’Ivry, furent des militants actifs et estimés de la Commune.