Les Communes en province

- Détails

- Catégorie : Les Communes en province

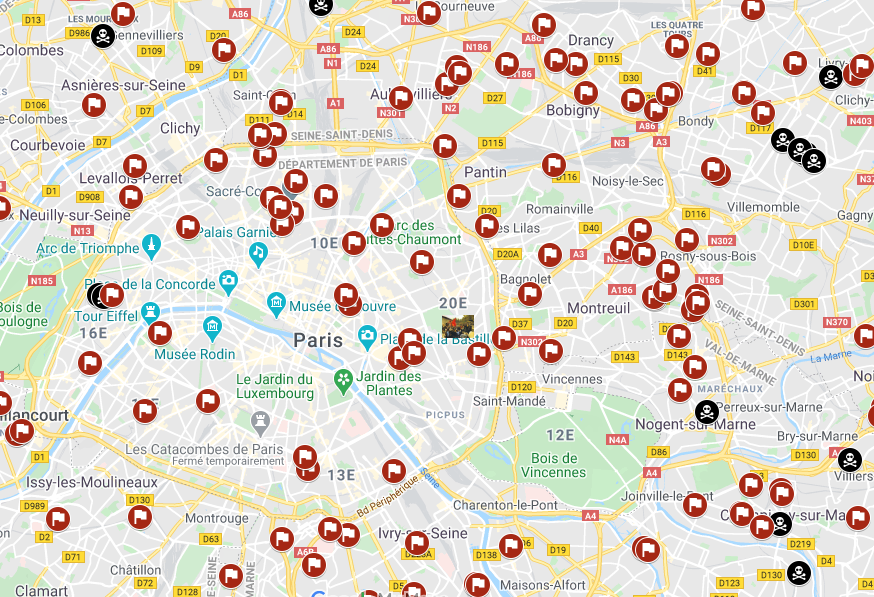

Cette présentation entend contribuer à une perception distinctive de la province sous la Commune. Avec Grenoble, chef-lieu du département de l’Isère aux confins des Alpes, des conditions manifestes expliquent l’authentique et intense engagement républicain et communal. En voici juste les grands traits.

- Détails

- Catégorie : Les Communes en province

Avec ses idées généreuses et ses projets d’avenir pour la ville, il aurait pu devenir un grand maire de Villeurbanne. Mais l’histoire en décida autrement.

- Détails

- Catégorie : Les Communes en province

Napoléon III venait d’être battu et fait prisonnier par les Prussiens à Sedan le 2 septembre. L’Empire effondré, les Républicains prenaient le pouvoir à Paris.

- Détails

- Catégorie : Les Communes en province

Il est assez difficile de comprendre le jeu des différents acteurs de la Commune de Toulouse. Les leaders « naturels », en qui la population ouvrière du faubourg Saint-Cyprien avait placé ses espoirs, n’ont pas fait preuve d’une grande motivation.

- Détails

- Catégorie : Les Communes en province

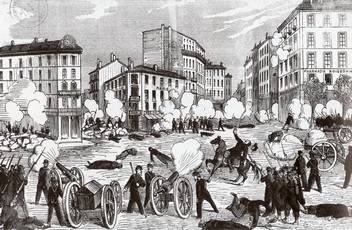

La région de Saint-Étienne est une terre de luttes ouvrières et, depuis 1865, de grandes grèves s’y succèdent. En 1869, celle des mineurs de la Ricamarie eut un retentissement national. L’infanterie tira sur la foule, assassinant une quinzaine de civils, dont un enfant de trois ans. L’épisode, qui inspirera Zola pour Germinal, fut un événement fondateur du mouvement ouvrier.

- Détails

- Catégorie : Les Communes en province

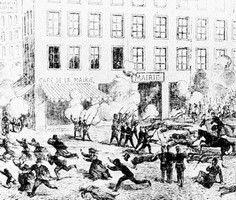

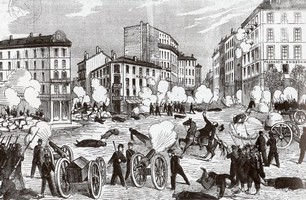

1 - Les événements du 22 mars.

Tout le mois de mars 1871, Marseille a été secouée de manifestations, de grèves et de revendications sociales. Mais la ville reste calme dans l’ensemble, tout en étant très attentive aux événements parisiens. Car Paris, pour les Marseillais, c’est la ville héroïque qui a résisté plus de cinq mois aux Prussiens qui l’assiégeaient, malgré la faim et le froid ; c’est la capitale de la nouvelle République dont on espère tant ; Paris qui, comme Marseille et d’autres villes, refuse les clauses honteuses du traité de paix récemment signé ! (1)

- Détails

- Catégorie : Les Communes en province

Article de Marcel Sapey dans la revue Europe (n° 70, octobre 1951, pp. 87-95).

Un passé de luttes ouvrières

Jusqu'en 1865, par sa production ouvrière, la région de Rive-de-Gier, Saint-Étienne, Firminy se classe en tête des bassins français. Avec sa quincaillerie, son armurerie, sa sidérurgie, sa rubanerie et ses verreries, c'est un des foyers industriels les plus prospères de France.

- Détails

- Catégorie : Les Communes en province

1- Première approche avant la Commune

Cet article est le premier volet d’une mise en perspective des rôles respectifs de la province et de Paris dans les mouvements de protestation et les révolutions du XIXe siècle, jusqu’à la Commune. La seconde partie, incluant la Commune, sera publiée dans un prochain numéro.

- Détails

- Catégorie : Les Communes en province

En Seine-et-Marne, les idées républicaines et socialistes sont très présentes à la fin du Second Empire, comme l’ont attesté les dernières consultations électorales, notamment dans les villes à forte population ouvrière et artisanale, et chez les ouvriers agricoles durement exploités par les grands propriétaires terriens.

- Détails

- Catégorie : Les Communes en province

- Détails

- Catégorie : Les Communes en province

À la veille de la Commune de 1871, Le Creusot, en Saône-et-Loire, est l’une des plus importantes villes industrielles de France.

- Détails

- Catégorie : Les Communes en province

- Détails

- Catégorie : Les Communes en province

À Saint-Etienne, le 4 septembre 1870, on apprend la proclamation de la République. Le conseil municipal dissous mais toujours en place décide de nommer un conseil provisoire et Tiblier-Verne, un républicain modéré, marchand de bois, est élu maire. Le 5 septembre César Bertholon, ancien député de l’Isère en 1848, exilé en Algérie, rédacteur en chef du journal radical l’Éclaireur est nommé préfet.

- Détails

- Catégorie : Les Communes en province

Bordeaux, avant le 4 septembre 1870, donne une majorité aux adversaires de l’Empire ; le Gouvernement provisoire la choisit comme centre d’animation de la défense nationale en province ; l’Assemblée nationale élue après l’armistice s’y réunit. Les militants de la section de l’Internationale, traversés par un fort esprit républicain, réagissent. Plusieurs attitudes républicaines coexistent dans la cité depuis les notables modérés au pouvoir, autour de leur journal, La Gironde, jusqu’aux « radicaux » et les couches qu’ils influencent.

- Détails

- Catégorie : Les Communes en province

- Détails

- Catégorie : Les Communes en province

- Détails

- Catégorie : Les Communes en province

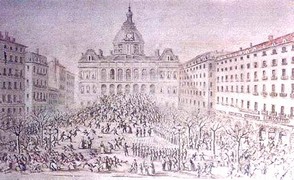

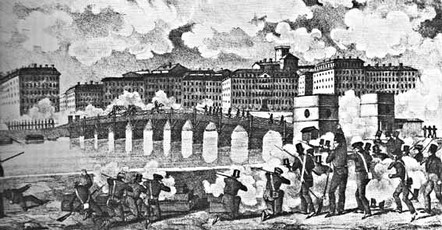

À Lyon, au début du XIXe Siècle, l’activité principale est l’industrie de la soie, avec ses ouvriers, les canuts qui vivent dans le faubourg de la Croix-Rousse sur la rive droite du Rhône. En 1831 et 1834, leurs révoltes contre des conditions inhumaines de travail ont été sauvagement réprimées.

- Détails

- Catégorie : Les Communes en province

À Limoges, l’activité industrielle s’est affirmée, dès la fin du XVIIIe siècle, autour du textile et de la porcelaine ; les convictions socialistes ont fortement imprégné la classe ouvrière. La ville est déjà aguerrie aux conflits sociaux.

- Détails

- Catégorie : Les Communes en province

Toulouse, à l’automne 1870, chef-lieu du département de Haute-Garonne, est une ville d’artisanat et de très petites industries. Les forces économiques dominantes sont les professions libérales, des commerçants et des propriétaires. Les artisans, petits boutiquiers et ouvriers vivent dans le centre ville et le faubourg Saint-Cyprien. Les élections municipales d’août 1870 ont été remportées par les Républicains. Elle ont été annulées par le régime impérial.

- Détails

- Catégorie : Les Communes en province

De la proclamation de la République jusqu'à la Commune, la vie politique de Rouen a été dominée par les événements militaires. Après la capitulation de Sedan, les armées allemandes, qui encerclaient Paris, arrivèrent aux confins de la Normandie; Gournay fut occupé le 26 octobre. Le 1er décembre, Manteuffel lançait son offensive sur Rouen ; les troupes françaises ne purent lui opposer aucune résistance sérieuse, et la ville fut prise le 5 décembre. En janvier, la ligne d'armistice Fécamp-Lillebonne coupa la Seine-Inférieure en deux, ne laissant libre que la région du Havre. Les Allemands ne devaient évacuer la rive gauche de la Seine qu'à la fin de mars et le reste du département le 22 juillet. L'organisation de la défense puis l'occupation ont accru les tensions sociales, mais également freiné leurs manifestations.

- Détails

- Catégorie : Les Communes en province

MDans ce numéro de la revue La Commune consacré à la province nous ne pouvions passer sous silence le mouvement révolutionnaire qui, de 1870 à 1871, secoua Marseille et ses environs (1).

Proclamée le 23 mars 1871, la Commune avait des antécédents. Une première Commune avait eu lieu, le 1er novembre 1870. Il nous appartenait donc de retracer ces grandes journées révolutionnaires ainsi que de brosser le portrait de ces hommes qui, au sein de la cité phocéenne, surent lutter pour la République et la démocratie.

- Détails

- Catégorie : Les Communes en province

Le 21 mai 1971, à l'occasion d'un colloque universitaire tenu pour le centenaire de la Commune, le professeur Monty Johnstone, de la London School of Economics, s'interrogeait sur l'ampleur de l'isolement de Paris et les effets de cet isolement sur les décisions prises par le Conseil général au cours de ses deux mois d'existence. Jacques Rougerie, qui venait de présenter le rapport en discussion, lui accordait que le pouvoir du 18 Mars ne prétendit, n'osa ou ne sut que légiférer pour Paris et ne toucha pas à ce qui appartenait à la France.