- Détails

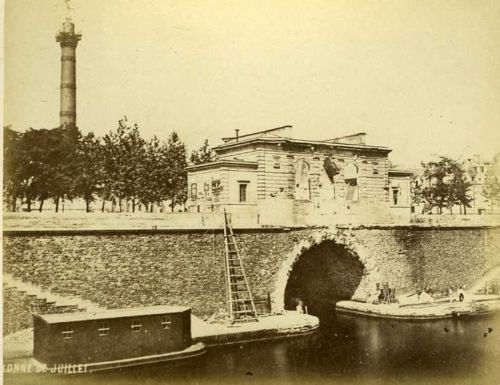

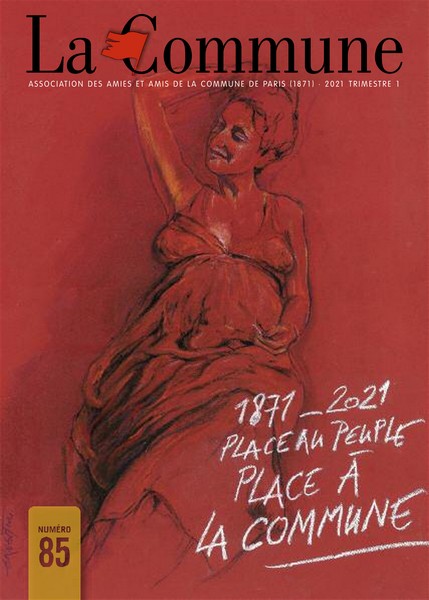

Le 28 mars 1871, la Commune est officiellement proclamée devant une foule joyeuse rassemblée sur la place de l’Hôtel-de-Ville. Pendant une brève période, la capitale se dote d’un mode de gestion inédit, par ses acteurs comme par ses choix. Jusqu’alors tenu en lisière, le peuple de Paris est désormais aux manettes.

Le texte qui suit n’entend énoncer aucune vérité officielle. Il veut simplement faire réfléchir sur une tentative qui n’a pas fini de stimuler notre intelligence et nos passions citoyennes. La Commune a voulu que la place soit enfin laissée au peuple lui-même. Qu’entendait-elle par là et comment s’y prit-elle ? Qui pourrait nier que cette question n’est pas au cœur des dilemmes de notre temps ?

« Paris est un vrai paradis ! Point de police, point d’exaction d’aucune façon, point de disputes ! Paris va tout seul comme sur des roulettes […]. Tous les corps d’État se sont établis en fédération et s’appartiennent […] La Commune de Paris a un succès que jamais aucune forme de gouvernement n’a eu »

- Détails

Dernières infos

Cette rubrique contient les dernières informations et les derniers évènements mis en lumière par les Amis de la Commune.

- Détails

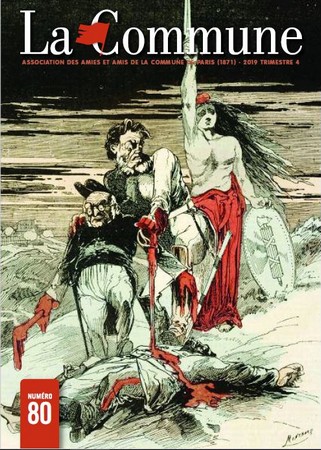

Né en Suisse, Théophile Steinlen n'a pas 20 ans lorsqu'il découvre Montmartre, en 1878. Trois ans plus tard, il rencontre I’ affichiste Adolphe Willette, qui lui ouvre les portes du cabaret du « Chat Noir » et du journal satirique du même nom, dont il dessinera la première couverture.

- Détails

Dès juin 1871 parurent de nombreuses publications hostiles à la Commune. Tandis que se déroulaient les procès qui visaient les principales têtes, ceux de ses membres qui avaient réussi à se réfugier à Londres, Bruxelles, Genève ou New York tentèrent de plaider leur cause en publiant leur version des faits. Jusqu’au seuil du XXe siècle, la voix des Communards ne s’est pas tue.

Jean Allemane (1843-1935) écrit en 1906 les Mémoires d’un communard, des barricades au bagne, Paris, 1906.

André Léo (en réalité Léodile Bera, 1824-1900) revient sur les évènements en exil : La guerre sociale : discours prononcé au Congrès de la paix à Lausanne (1871) par Mme André Léo (L. de Champceix), 1871

C’est d’exil, à Bruxelles, en 1878, que le proscrit Arthur Arnould (1833-1895) donne son Histoire populaire et parlementaire de la Commune de Paris, en 3 volumes (vol. 1 ; vol. 2 ; vol. 3 )

« Ancien représentant du peuple et doyen d’âge de la Commune de Paris », Charles Beslay (1795-1878) livre La vérité sur la Commune

Victorine Brocher (1838-1921), ambulancière sous la Commune, livre ses souvenirs : Souvenirs d'une morte vivante , 1848-1851 1870-1871, préfacée par Lucien Descaves.

Le général Gustave-Paul Cluseret (1823-1900), en publiant ses Mémoires en 1887, donne une justification de son rôle de commandement des troupes de la Commune

Gaston Da Costa (1850-1909), « condamné à mort par les Conseils de guerre versaillais » consacre après plus de trente ans 3 volumes à La Commune vécue : 18 mars-28 mai 1871 (vol. 1 ; vol. 2 ; vol. 3 )

Un des rares textes parus en 1871 à défendre la Commune et à qualifier Adolphe Thiers de « barbare » : Alphonse-Joseph-Antoine Vergès d'Esboeufs, (dit Baradat d'Esboeufs), La vérité sur le gouvernement de la Défense nationale, la Commune et les Versaillais , 1871

François Jourde, Souvenirs d’un membre de la Commune, 1877

Dès 1871, le Communard Gustave Lefrançais (1826-1901) livre de Genève son Étude sur le mouvement communaliste à Paris en 1871 ici dans le fac-simile de 1968) ; en 1896, il publie La Commune et la Révolution

Prosper-Olivier Lissagaray (1838-1901) raconte Les huit journées de mai derrière les barricades dès 1871 dans une édition bruxelloise; c’est également de son exil bruxellois qu’il donne en 1876 son Histoire de la Commune de 1871, dont la qualité a suscité plusieurs rééditions en France jusqu’à fin du XXe siècle, ici dans l’édition de 1896)

Dix ans après les faits ayant entraîné son incarcération, Charles Lullier (1838-1891) y revient en détail dans Mes cachots (1881)

Benoît Malon (1841-1893) déplore dès 1871 La troisième défaite du prolétariat français

Après plus d’un quart de siècle, Louise Michel (1830-1905) raconte La Commune

Elie Reclus (1827-1904) publie son journal de La Commune de Paris au jour le jour, 1871, 19 mars-28 mai

Le célèbre Henri Rochefort (1831-1913) lève en 1874 Un coin du voile : aperçu des événements de Paris

Les papiers posthumes du colonel Louis Rossel (1844-1871) font évidemment une large place à son rôle sous la Commune

Louis Séguin, avec Le ministère de la Guerre sous la Commune, 1879. L’ancien chef d’état-major de L. Rossel, délégué à la guerre de la Commune, peut livrer son témoignage de première main 8 ans après les faits

Plus de vingt ans après les faits, on peut lire en français l’ex-communard Pierre Vésinier qui explique Comment a péri la Commune

Maxime Vuillaume témoigne dès 1871 dans cette modeste publication périodique Hommes et choses du temps de la Commune

La répression de la Commune fut suivie, dès 1871, d’un grand nombre de publications hostile à ses acteurs. Parmi les jugements et témoignages de contemporains, dont la violente hostilité se montrait dès le titre, on citera, parmi une abondante production où les opinions prennent le pas sur l’objectivité :

Le professeur d’enseignement catholique Johanni Arsac (1836-1891), dans La guerre civile et la Commune de Paris en 1871 , s’en prend à l’ insurrection , à son « cortège de crimes et de scandales ».

Le journaliste Paul Bourde (1851-1914), sous le pseudonyme de Paul Delion, présente dès 1871 un dictionnaire très critique pour Les membres de la Commune et du Comité central

L’abbé Abraham –Sébastien Crozes (1806-1888), otage de la Commune, produit successivement deux témoignages : Récit historique , en 1872 ; Episode communal. L'abbé Crozes,... otage de la Commune, son arrestation, sa captivité, sa délivrance racontées par lui-même. Le capitaine fédéré Révol son libérateur. (ici dans la 4e édition de 1877)

Maxime Du Camp (1822-1894), dont la 1ere édition des Convulsions de Paris paraît de 1878 à 1880 (vol. 1) et (vol. 2), (ici dans l’édition de 1879-1880), s’y montre un adversaire résolu de la Commune.

Le journaliste conservateur Léonce Dupont (1828-1884) livre en 1881 ses Souvenirs de Versailles pendant la Commune , en déplorant le retour des amnistiés.

Louis Enault, Paris brûlé par la Commune, 1871 (couverture en couleur)

L’éditeur Arthème Fayard (1836-1895) se dissimule sous le pseudonyme de De la Brugère pour publier cette Histoire de la Commune comportant une abondante iconographie, reprise souvent de la presse du temps

Eugène Hennebert, Guerre des communeux de Paris : 18 mars-28 mai 1871 par un officier supérieur de l'armée de Versailles, 1871

Hippolyte Mailly et Charles Vernier, La Commune : série de portraits avec notice biographique : ses membres, ses délégués et ses journalistes, 1871 : 48 portraits-charges en couleurs, dont le parti pris est souligné par la mention « en vente chez les marchands de pétrole ».

Catulle Mendès (1841-1909), dans Les 73 journées de la Commune , 1871, livre le journal d’un « esprit sincère et sans parti-pris »qui, néanmoins, ne cache pas sa désapprobation.

Henry Morel dresse Le pilori des communeux, 1871 , où il promet des révélations. Son avant-propos est sans équivoque : « Écrire l'histoire des hommes de la Commune, c'était se vouer volontairement à une asphyxie morale, tant le bourbier où grouillaient ces êtres immondes était lourd de vapeurs pestilentielles et chargé de miasmes délétères ».

Edgar Rodrigues 1837-….) décrit la Commune comme un Carnaval rouge

Non sans moquerie, le dessinateur Bertall donne ces 40 lithographies en couleurs : Les Communeux, 1871 : Types, caractères, costumes, 1880

Jusqu’à nos jours, les opinions sur la Commune sont tranchées, et les historiens peinent à faire entendre la voix de l’objectivité. Entre les plaidoyers de membres exilés de la Commune et les accusations de leurs ennemis, il est encore utile de se référer à des documents « bruts » de l’époque, ou à des œuvres d’historiens, qui, le temps de l’apaisement venu, livrent des analyses dépassionnées.

Le journaliste Adolphe de Balathier Bragelonne , dans Paris insurgé : histoire illustrée des événements accomplis du 18 mars au 28 mai 1871 : pièces et documents recueillis au jour le jour a réuni 788 pages de textes et d’iconographie, où il a juxtaposé des extraits de la presse « rouge » à des article hostiles à celle-ci

Dès 1871, Paul Bizet publie sans aucune interprétation personnelle le compte-rendu du procès Rossel : 3e Conseil de guerre de Versailles. Affaire Rossel, rapport, interrogatoire, audition des témoins, réquisitoire, plaidoirie complète de Me Albert Joly,...

Le Dossier de la Commune devant les conseils de guerre est un recueil de rapports et de réquisitoires des principales affaires qui se sont déroulées devant la justice militaire dès juin 1871

Jean Jaurès, maître d’œuvre de la monumentale Histoire socialiste confie en 1901 à Louis Dubreilh (1862-1924), futur secrétaire général du Parti socialiste S.F.I.O., la rédaction de la partie consacrée à La Commune , aujourd’hui encore estimée des historiens.

Dès 1872, l’Assemblée nationale siégeant à Versailles livre les 3 épais volumes de ses conclusions de l’Enquête parlementaire sur l’insurrection du 18 mars (Tome I. Rapports ; Tome II. Dépositions des témoins ; Tome III. Pièces justificatives ) : malgré leur partialité, mine de documents.

Le républicain Louis Fiaux, avec Histoire de la guerre civile de 1871: le gouvernement et l'assemblée de Versailles, la Commune de Paris, 1879 formule un jugement pondéré.

De Jules Lemonnyer, Les journaux de Paris pendant la Commune : revue bibliographique complète de la presse parisienne du 19 mars au 27 mai constitue une source d’information majeure.

Bien qu’hostile à la Commune, Charles-Louis Livet, dans Le Journal officiel de Paris pendant la Commune (20 Mars-24 Mai 1871). Histoire. Extraits, fac-similé du dernier n° (24 Mai), 1871 restitue un document d’époque.

Les Murailles politiques françaises : depuis le 4 septembre 1870 :, constituées de fac-similés d'affiches édités par Armand Le Chevallier, Paris, 1873-1874 , contiennent de nombreux fac-similé d’affiches de la Commune, source de premier ordre ,

Camille Pelletan (1846-1915), plus tard ministre, entend , dans Questions d'histoire : le comité central et la Commune réfuter les « légendes » propagées par les adversaires de la Commune, en restant critique à son égard ; en 1880 dans La semaine de mai il reproduit les articles bien documentés eux aussi qu’il a donnés dans le quotidien la Justice .

Des compte-rendus livrés sans commentaire : Procès des membres de la Commune. Compte rendu "in extenso" des débats du conseil de guerre... Avec les portraits des accusés, 1871

Les séances officielles de l'Internationale à Paris pendant le siège et pendant la Commune, 1872

En 1897, La Revue blanche publie une enquête sur la Commune, constitué d’un questionnaire envoyé à des acteurs ou témoins des évènements encore vivants ; elle s’étend sur deux parutions (p. 219) Réponses de MM. HENRI ROCHEFORT. ERNEST DAUDET, ALPHONSE HUMBERT, XAVIER DE MONTÉPIN, RANG, LE DOCTEUR MARMOTTAN, HENRY MARET, EDOUARD LOCKROY, GASTON JOLLIVET, LOUIS LUCIPIA, PASCHAL GROUSSET, G. LEFRANÇAIS, CHAMPY, PINDY, VAILLANT, DEREURE, BRUNEL, VÉSINIER, CHAUVIÈRE, JEAN ALLEMANE, FAILLET, GIFFAULT, LE DOCTEUR BLANCHON, TH. DURET, LOUIS FIAUX, GEORGES RENARD, ELISÉE RECLUS, JEAN GRAVE, Mlle LOUISE MICHEL, MM. ALEXANDRE THOMPSON, EDMOND BAILLY, LE GÉNÉRAL DE GALLIFFET, et p. 356 GEORGES ARNOLD, J.-B. CLÉMENT, LÉO MELLIET, J. MARTELET, GASTON DA COSTA, VICTOR JACLARD, MAXIME VUILLAUME, Mme N***, MM. MARQUET DE VASSELOT, GEORGES PILOTELL, LOUIS ANDRIEUX, UN INSURGÉ LYONNAIS, MM. LISSAGARAY, NADAR

Une abondante et sérieuse iconographie : Armand Dayot (1851-1934),L'Invasion, Le siège, la Commune. 1870-1871. D'après des peintures, gravures, photographies, sculptures, médailles autographes, objets du temps...

Laurent Portes, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme

![Le mur des Fédérés au Père Lachaise : les survivants de la Commune : [photographie de presse] / Agence Meurisse Le mur des Fédérés au Père Lachaise : les survivants de la Commune : [photographie de presse] / Agence Meurisse](/images/PhotothequeAmis/jpg/mur_des_Fdrs_communards_survivants_BNF.jpeg)

![La Commune : série de portraits avec notice biographique : ses membres, ses délégués et ses journalistes / [Hippolyte Mailly, Charles Vernier] La Commune : série de portraits avec notice biographique : ses membres, ses délégués et ses journalistes / [Hippolyte Mailly, Charles Vernier]](/images/PhotothequeAmis/jpg/La_Commune_portraits_caricatures.jpeg)

![Les Murailles politiques françaises : depuis le 4 septembre 1870 / [fac-similés d'affiches édités par Armand Le Chevallier] Les Murailles politiques françaises : depuis le 4 septembre 1870 / [fac-similés d'affiches édités par Armand Le Chevallier]](/images/PhotothequeAmis/jpg/Affiche_de_la_Commune_386_Delescluze.jpg)