Le Mont-de-Piété

Organisme de prêt sur gage, le Mont-de-Piété constituait souvent pour les plus pauvres la seule véritable solution pour pouvoir disposer d’argent frais en cas de besoin. S’ils n’étaient pas récupérés au bout d’un certain délai en échange d’un remboursement avec intérêt, les objets déposés étaient revendus par l’organisme qui récupérait ainsi sa mise de fond.

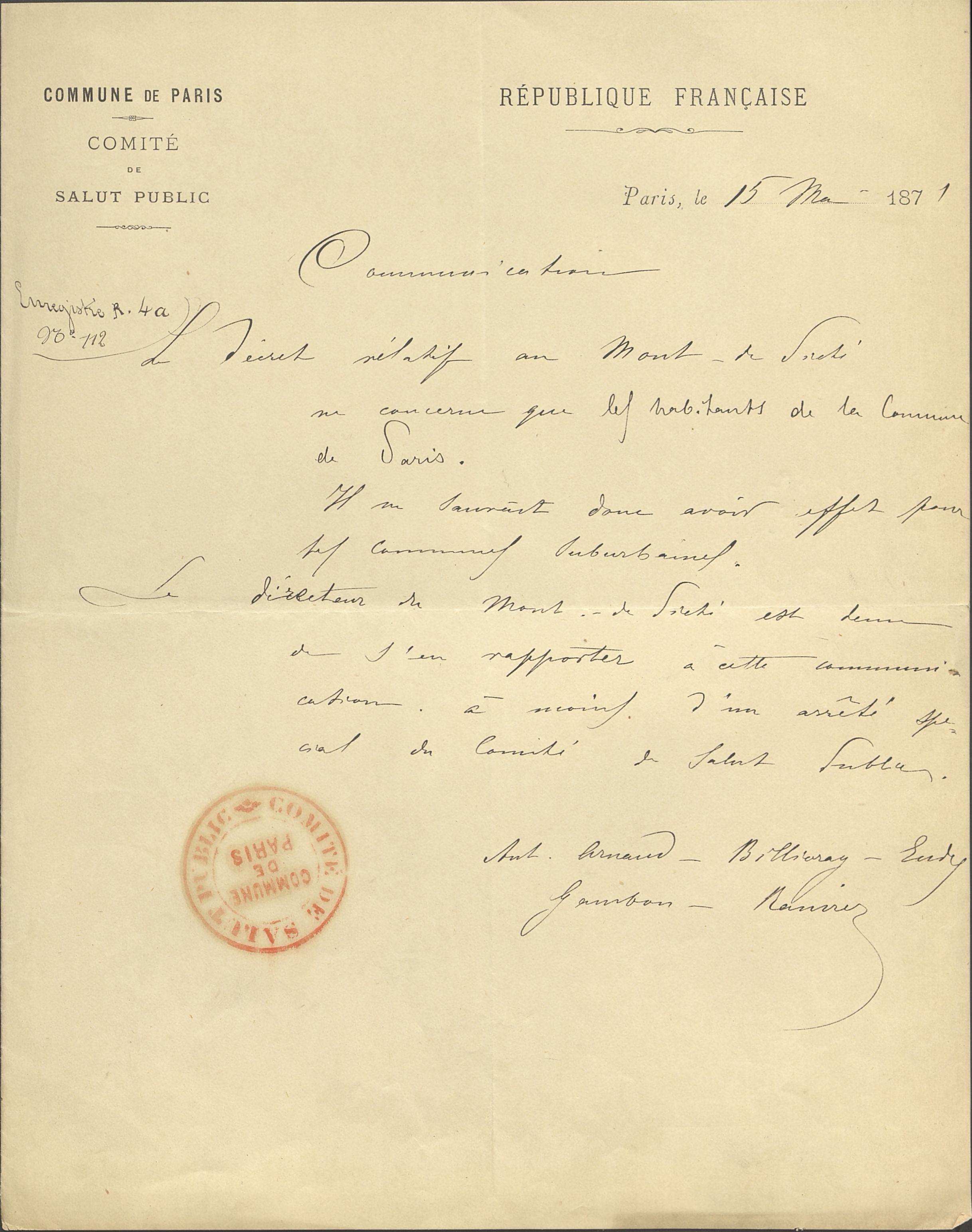

À cause de la déclaration de guerre à la Prusse, la vente des objets déposés en gage dans les Monts-de-Piété avait été suspendue le 15 août 1870. Une fois l’armistice signée, cette institution entendait bien récupérer l’argent avancé. Son directeur annonce le 20 mars 1871, que cette vente reprendrait le 1er avril.

À l’initiative de Varlin, le Comité central réagit aussitôt lors de sa première séance le 29 mars, par un décret maintenant la suspension des ventes jusqu’à nouvel ordre. Cette décision est accueillie avec enthousiasme, non seulement par les ouvriers, mais aussi par les artisans et les petits commerçants, un grand nombre ayant dû avoir recours au Mont-de-Piété à cause de la misère du Siège et de l’arrêt des affaires.

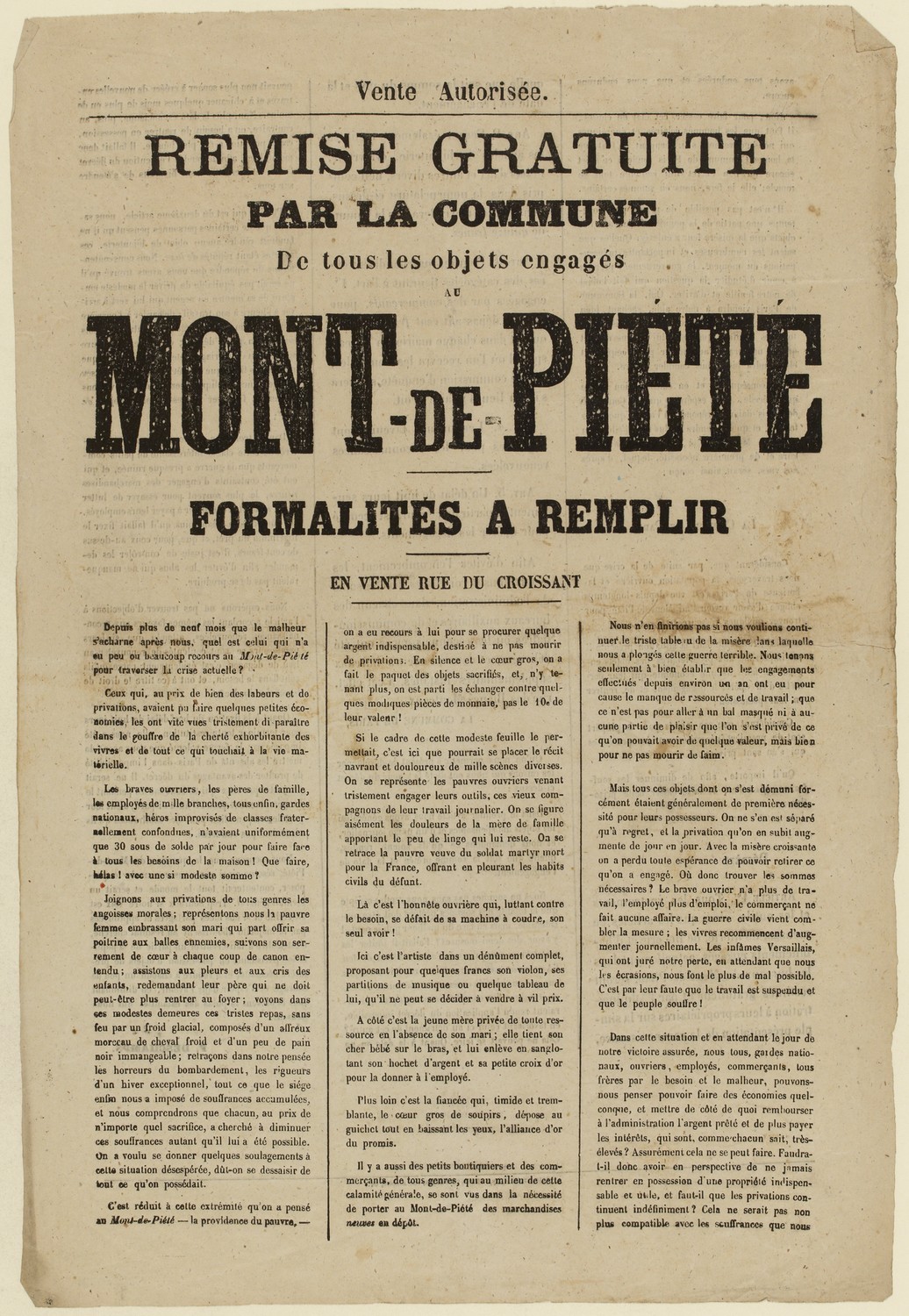

Mais en rester là ne suffit pas aux parisiens et parisiennes éprouvés par l’hiver rigoureux et le siège, incapables de racheter les objets de première nécessité qu’ils ont déposés. Ils demandent davantage, comme en témoigne l’imprimé ci-dessous.

La Commune est donc amenée à se pencher sur cet épineux dossier. Le Conseil de la Commune cherche longtemps une solution à ce problème, car il hésite entre la suppression de cette institution et une mesure temporaire et philanthropique, le dégagement gratuit des objets de valeur inférieure à une certaine somme.

Le 25 avril, Augustin Avrial, qui avait personnellement eu recours au Mont-de-Piété après un revers de fortune, ouvre une discussion sur le sujet et présente un premier projet de décret. Mais la question du coût financier des mesures proposées est rapidement soulevée et la discussion s’enlise dans des débats interminables. Pour finir la question est renvoyée à plus tard.

Le 1er mai, le Journal officiel publie un rapport détaillé présenté par Léo Frankel au nom de la Commission du Travail et de l’échange. Après avoir brossé l’historique des Monts-de-Piété, le texte souligne que ces institutions avaient prêté 38 millions contre la mise en gage d’objets ayant une valeur réelle de 180 millions, et qu’elles travaillaient en étroite collaboration avec les différents organismes de charité publique. Leur suppression y est jugée inévitable « au double point de vue de l’immoralité de leur principe et de la nullité absolue de leur fonctionnement économique ». La Commune juge donc qu’il est nécessaire de procéder à leur liquidation, tout en instituant pour les remplacer « une organisation sociale qui donne au travailleur des garanties réelles de secours et d’appui, en cas de chômage et de maladie ».

Outre les nombreuses difficultés à résoudre au plan matériel, compte tenu du grand nombre de personnes concernées, cette décision implique pour la Commune de nouvelles dépenses auxquelles ses ressources limitées ne lui permettent pas de faire face. De plus une solution aussi radicale que la liquidation recommandée, soulève un problème politique de fond qu’évoque le délégué aux finances François Jourde :

détruire les Monts-de-Piété ce serait porter atteinte à la propriété, ce que nous n’avons jamais fait.

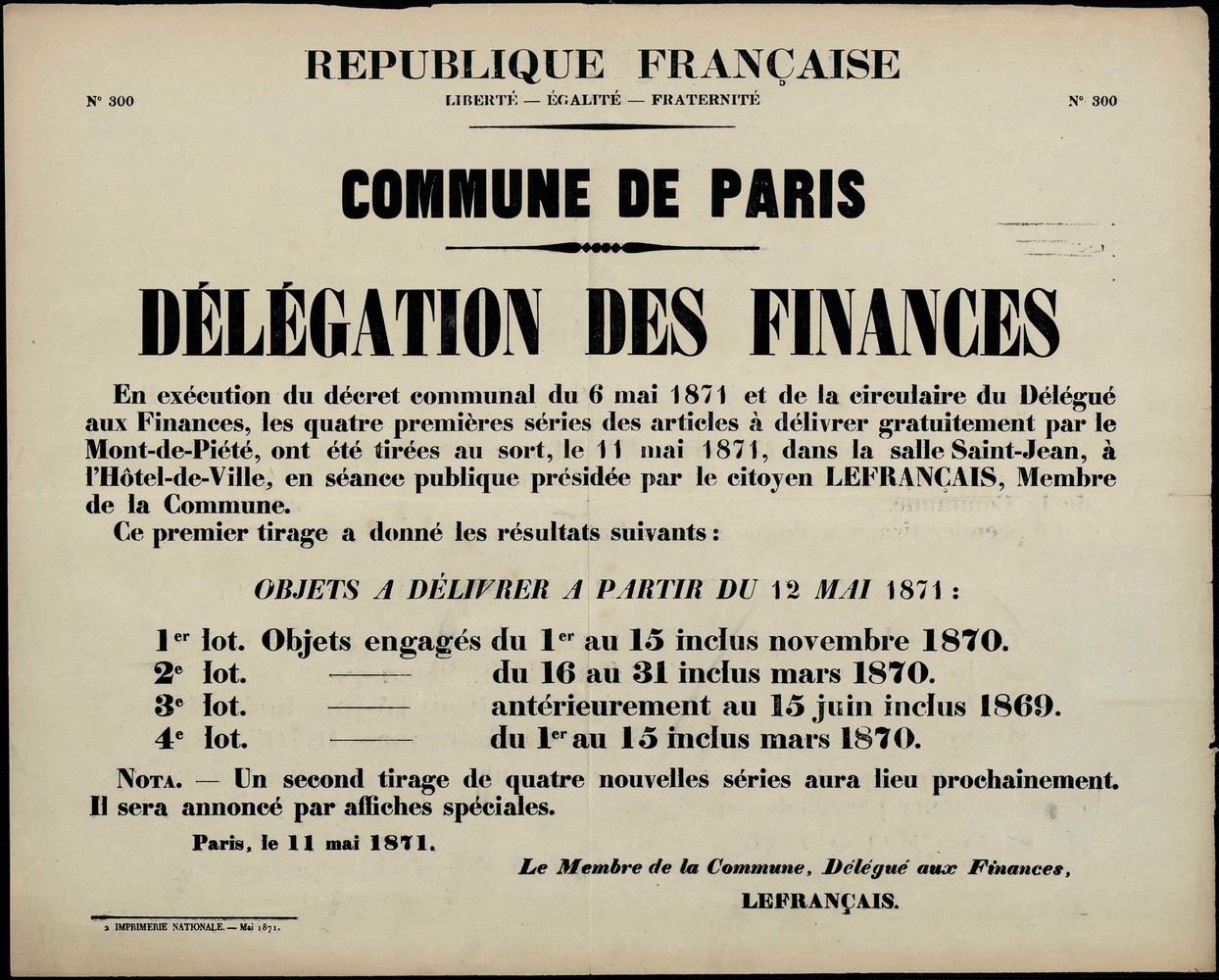

La discussion est remise à l’ordre du jour de l’assemblée communale du 3 mai qui se contente finalement, au terme de nombreux débats, de voter le 6 mai un décret présenté par Jourde, aussitôt promulgué.

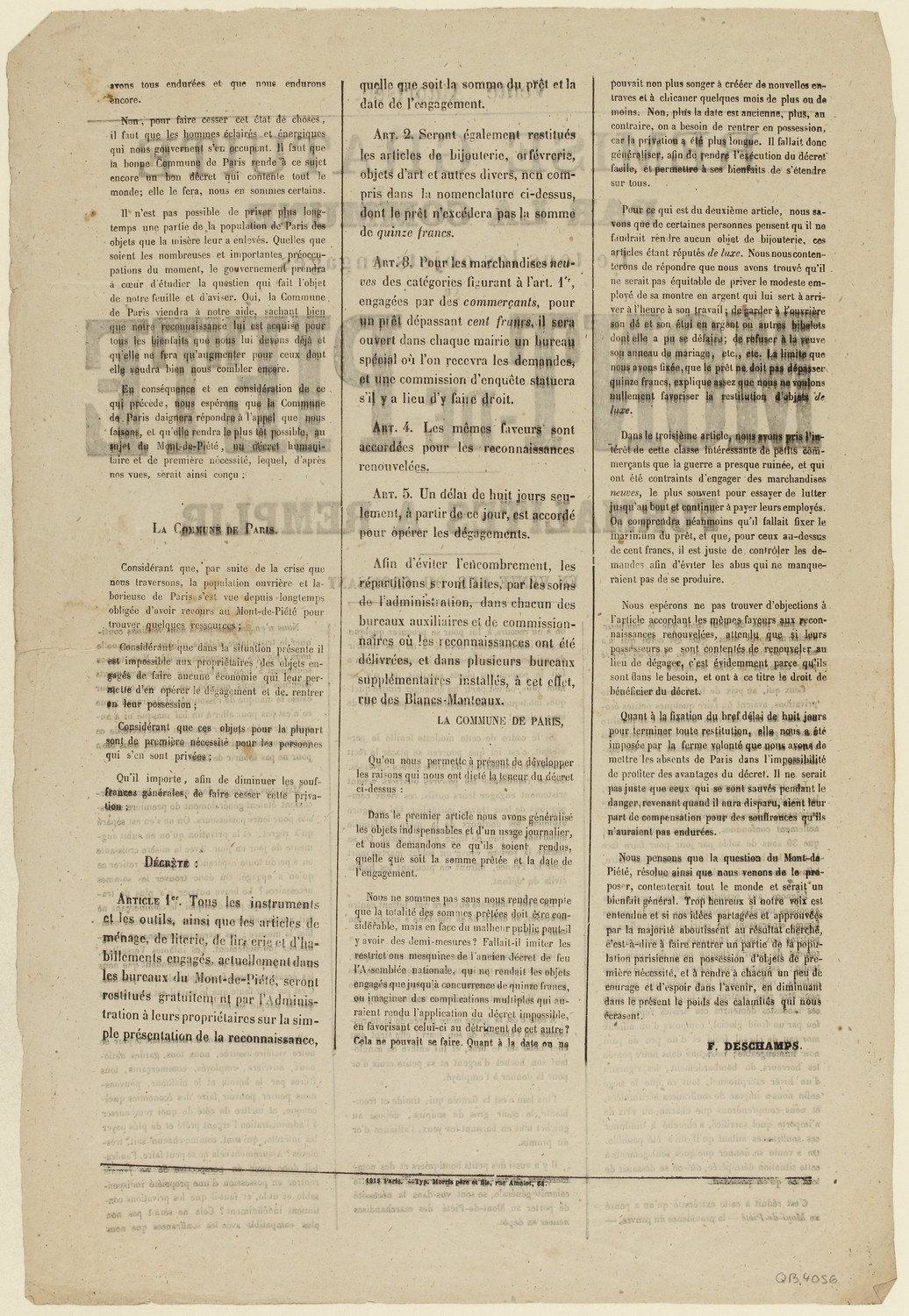

Ce décret stipule dans son article 1er :

Toute reconnaissance du Mont-de-Piété antérieure au 25 avril 1871, portant engagement d’effets d’habillement, de meubles, de linge, de livres, d’objets de literie et d’instruments de travail, ne mentionnant pas un prêt supérieur à la somme de vingt francs, pourra être dégagé gratuitement à partir du 12 mai courant. » Comme il fallait éviter que ce décret ne puisse bénéficier aux « spéculateurs » qui avaient racheté de nombreuses créances à bas prix, l’article 2 précise explicitement : « Les objets ci-dessus désignés ne pourront être délivrés qu’au porteur, qui justifiera, en établissant son identité, qu’il est l’emprunteur primitif. » L’article 3 stipule « Le délégué aux finances sera chargé de s’entendre avec l’administration du Mont-de-Piété, tant pour ce qui concerne le règlement de l’indemnité à allouer, que pour l’exécution du présent décret.

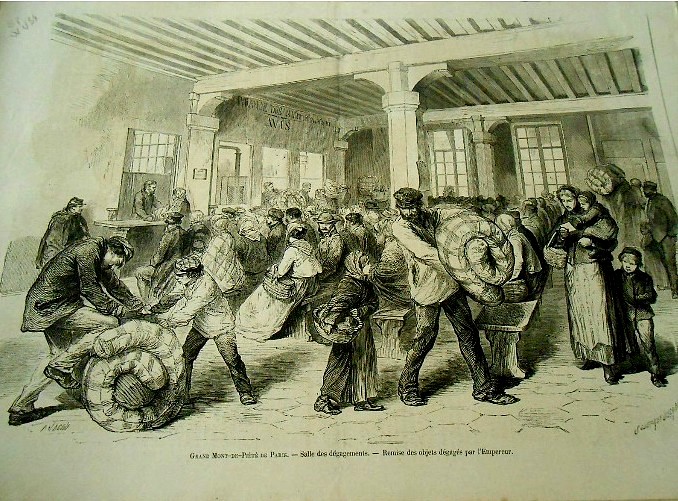

Suite à ce décret, la foule afflue aux portes du Mont-de-Piété. Cette mesure est très populaire. Deux parisiens sur trois ont eu recours à « ma tante », comme on appelle familièrement les Monts-de-Piété, pour en tirer un prêt de vingt francs au plus, ce qui en dit long sur la misère. Durant le Siège, presque toutes les familles avaient porté linge de maison, vêtements, ustensiles de cuisine pour obtenir en échange de quoi se nourrir. Comme il y avait environ 800 000 dépôts concernés, le dégagement s’est fait par lots tirés au sort pour éviter encombrement et désordre. L’opération coûta 323 407 francs 80 aux finances de la Commune.

Si les évènements lui en avaient laissé le temps, sans doute la Commune aurait-elle poussé plus avant sa réflexion concernant l’ébauche d’une véritable protection sociale pour les plus démunis.

Sources

Bernard Noël, dictionnaire de la Commune, fernand Hazan éditeur, 1971

Michel Cordillot, La Commune de Paris 1871, les acteurs, les évènements, les lieux, Les éditions de l’Atelier, 2020.

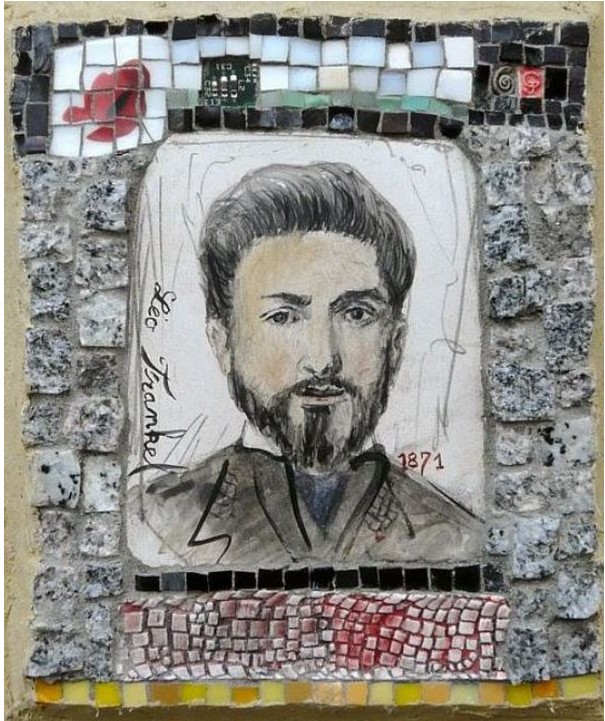

Augustin AVRIAL (1840-1904)

Syndicaliste, communard et inventeur

Fils de forgeron, né à Revel (Haute-Garonne) le 20 novembre 1840, Augustin Avrial travaille d’abord comme apprenti forgeron avec son père, puis « monte » à Paris en 1857. En 1859, il s’engage dans l’armée, au 54e régiment de ligne, et sert en Algérie jusqu’en 1865. De retour à Paris, il travaille à l’usine de moteurs à gaz d’Étienne Lenoir, située rue de la Roquette, et se lie avec des « internationaux » (membres de l’Association Internationale des Travailleurs ou Première internationale), plutôt d’obédience proudhonienne.

Le 5 mai 1866, il épouse à la mairie du 11e arrondissement Louise Talbot, lingère, membre de l’AIT, avec laquelle il formera un couple militant. Dans les années 1860, ils habitent le 11e, successivement au 74 rue du Chemin Vert, au 182 rue de la Roquette, au 37 rue Bréguet, puis au 51 rue Sedaine.

Le syndicaliste

Dans le Paris de la fin du Second Empire, marqué par une effervescence sociale grandissante, Avrial s’implique activement dans les premières tentatives d’organisation de la classe ouvrière. En avril 1867, il participe à la réunion des délégués ouvriers à l’Exposition universelle de Paris (1867), qui se tient à l’école de filles du passage Raoul (aujourd’hui rue Bréguet), et qui donne naissance à la Fédération parisienne des sociétés ouvrières. Mécanicien, il est l’un des fondateurs, en 1868, de la Chambre syndicale des ouvriers mécaniciens – le plus important syndicat à l’époque –, et adhère en 1869 à l’Internationale, ce qui lui vaut d’être arrêté en avril 1870 et condamné le 8 juillet à deux mois de prison. Il est l’un des premiers signataires, ainsi que sa femme, du manifeste Aux travailleurs de tous les pays (12 juillet 1870), qui proteste contre la déclaration de guerre à la Prusse. Libéré après la révolution du 4 septembre et la proclamation de la Troisième République, il est nommé à la commission municipale du 11e arrondissement. Pendant le siège, il crée, avec le soutien du maire du 11e, Jules Mottu (1), une entreprise de modernisation des fusils aux 75 et 185 de la rue Saint-Maur.

Le communard

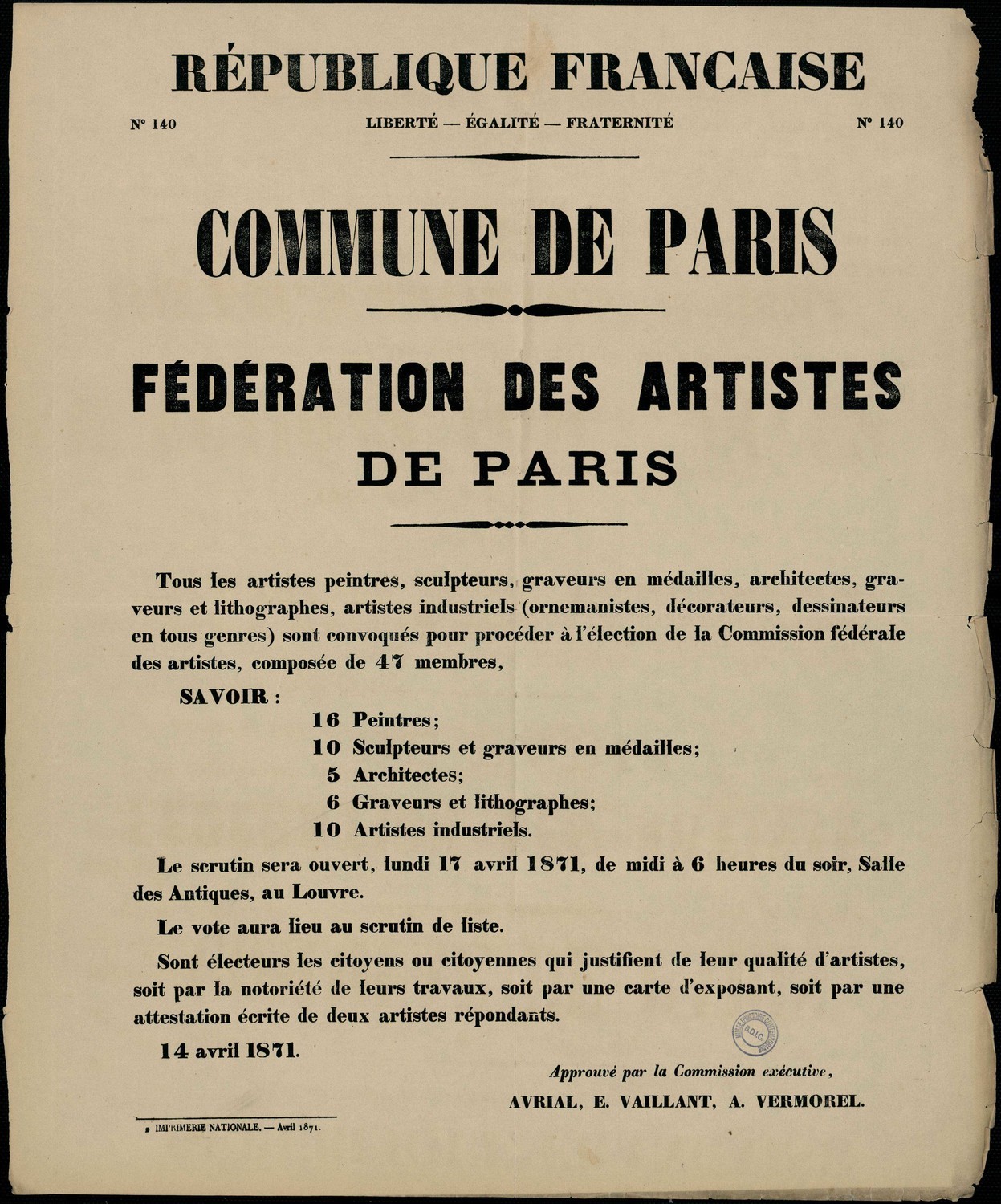

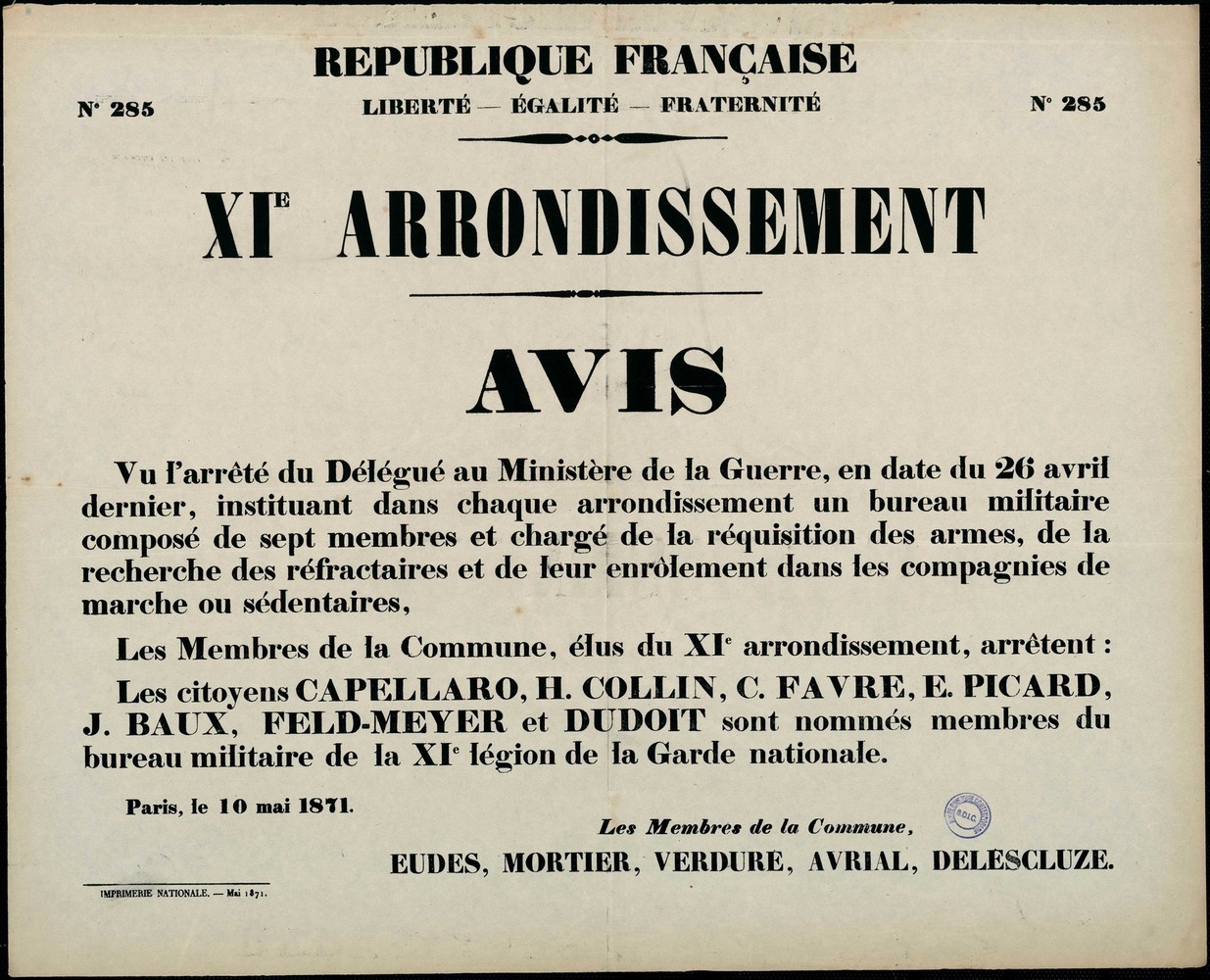

Battu aux élections législatives de février 1871, il est élu le 12 mars à la tête du 66e bataillon de la Garde nationale, dans le 11e arrondissement. Le 18 mars, il est l’un des meneurs du mouvement qui donne naissance à la Commune de Paris. Il est de ceux qui organisent à Montmartre la résistance au coup de force de Thiers, fait marcher ses hommes vers la place de la Bastille et organise la défense du 11e en construisant des barricades. Élu le 26 mars au Conseil de la Commune par le 11e arrondissement, il est désigné le 29 mars à la commission du Travail et de l’Échange. À ce titre, c’est lui qui présente le 16 avril le décret de réquisition des entreprises abandonnées par leur patron et de leur transformation en sociétés coopératives ouvrières.

L’autre sujet qui lui tient à cœur est la gestion du Mont-de-piété. Dans le contexte de misère qui sévissait à Paris depuis le siège, cet organisme municipal de prêts sur gages (aujourd’hui Crédit municipal de Paris) jouait un rôle important. Les ménages endettés y déposaient des objets personnels (meubles, habillement, outils…) contre un prêt à un taux usuraire. On évaluait, au printemps 1871, à près de 2 millions le nombre d’objets déposés, pour une valeur de 180 millions de francs. Avrial et Louise Talbot y avaient eux-mêmes recouru en 1865-1866. Dès le 30 mars, la Commune avait suspendu la vente des objets déposés. Le 25 avril, Avrial dépose un projet de décret prévoyant la restitution gratuite à leurs propriétaires des objets dont la valeur n’excédait pas 50 francs. À la suite d’un vif débat, c’est un projet présenté par Jourde, abaissant à 20 francs la valeur au-dessous de laquelle les objets étaient restitués, qui est adopté le 6 mai.

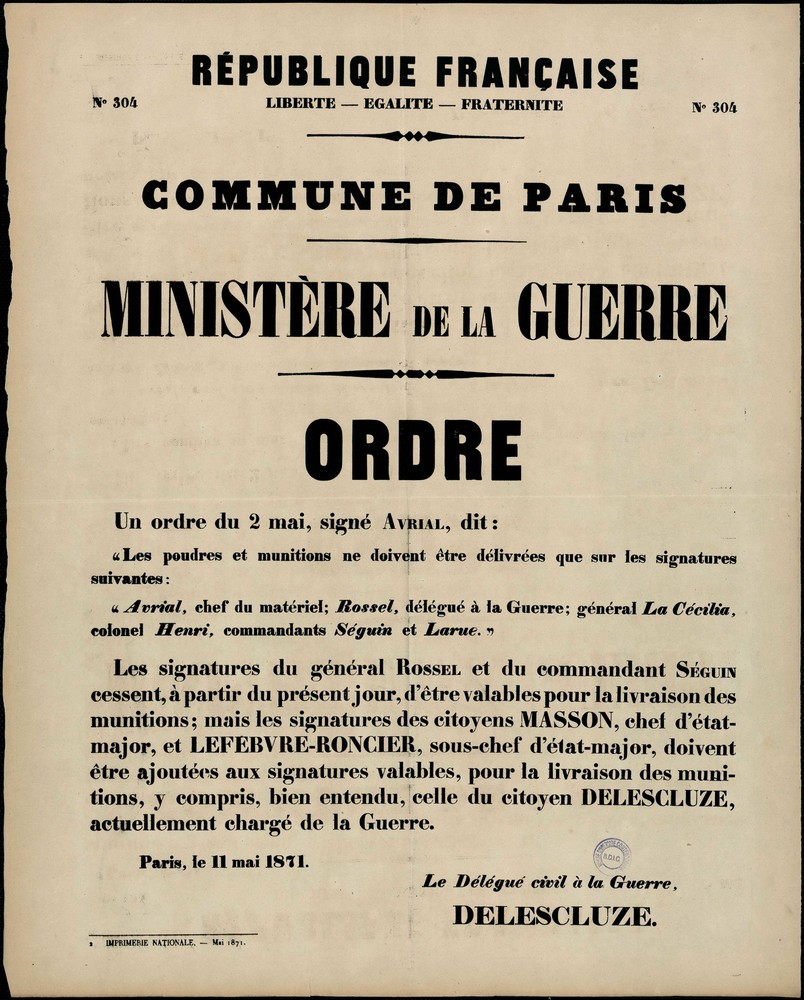

Le 10 avril, il est nommé à la Commission exécutive, et le 20 avril, lors de la réorganisation de la Commune, il entre à la Commission de la guerre, avec Delescluze. Le 2 mai, il devient directeur général du matériel d’artillerie et, à ce titre, a la responsabilité de veiller aux approvisionnements en armes, notamment en obus, fabriqués par une coopérative ouvrière située au 60 rue Saint-Maur. Pendant la Semaine sanglante, il est sur les barricades et organise la défense du quartier du Château-d’Eau (2). Le 25 mai, il est aux côtés de Delescluze lorsque celui-ci est abattu sur la barricade de la place du Château-d’Eau.

Recherché après la Semaine sanglante, condamné à mort par contumace en 1873, il se réfugie d’abord à Londres, puis s’établit en Alsace, à Schiltigheim, où il fonde une entreprise de construction mécanique qui fabrique des machines destinées aux brasseries. Chassé par les autorités allemandes en raison de ses activités militantes, il réside ensuite en Suisse de 1876 à 1880.

Amnistié le 11 juillet 1880, il est de retour à Paris, où sa femme et ses enfants l’avaient précédé dès 1878. Adhérent de l’Alliance socialiste républicaine, qui regroupe nombre d’anciens communards, il est nommé, grâce à Gambetta, contrôleur du matériel ferroviaire à Montluçon. Toujours engagé, on le retrouve dans toutes les manifestations d’anciens communards, notamment aux obsèques de Blanqui (1881), de Vallès (1885). Il milite au Parti ouvrier socialiste révolutionnaire de Jean Allemane mais, contrairement à d’autres anciens communards, comme Allemane ou Vaillant, il ne fait pas de carrière politique. Revenant à sa vocation initiale, il entame une carrière d’inventeur et de chef d’entreprise.

L’inventeur et l’entrepreneur

Il s’implique dans l’Exposition universelle de 1889, dont la thématique – « La Révolution française » – l’enthousiasmait. Fort de ses relais dans le monde ouvrier, il fonde le « Syndicat industriel et commercial Avrial et Cie », prestataire de services pour les installations de l’exposition. Cette société propose aux exposants toute la gamme de services nécessaires à leur installation (devis, plans, assurances, transport, achat de matériaux) et publie un bulletin bimensuel, Les Chantiers de Paris et de l’Exposition universelle de 1889, qui informe de l’actualité des travaux. Avrial crée aussi en 1887 la « Ligue parisienne du Métropolitain aérien », pour promouvoir ce mode de transport et « créer un mouvement d’opinion en faveur de la solution aérienne au moyen de conférences, réunions, brochures, etc. ». Des réunions ont lieu dans les arrondissements afin de « permettre à l’opinion de se manifester par l’organisation d’un vaste pétitionnement ». Mais le projet avorte dès 1889.

En 1891, il dépose un brevet pour une « couseuse pneumatique » – c’est-à-dire une machine à coudre – qu’il avait conçue pendant ses années d’exil. Il s’associe avec Lucien Deslinières (un guesdiste) pour fonder la Compagnie française des Machines à Coudre, qui produit et commercialise la « machine Avrial ». En 1893, il fait don à la ville de Revel, sa commune natale, de quatre machines à coudre destinées aux meilleures élèves des écoles de Revel. Mais la compagnie fait faillite en 1896.

À la même époque, Avrial dépose un brevet pour un « motocycle à pétrole ». Il motorise un tricycle, que l’on va appeler le « Triporteur Avrial », présenté au Salon de l’Automobile de 1901.

Au total, malgré une activité foisonnante, Avrial a connu beaucoup d’échecs et, s’il a connu des périodes d’aisance, n’a pas amassé de fortune. En 1901, il sollicite une recette-buraliste dans le département de la Seine. Il en obtient une… mais à Fécamp (Seine-Maritime).

C’est à Fécamp qu’il décède d’une congestion pulmonaire le 9 décembre 1904. Sa mort réduit à six le nombre de survivants de la Commune. Une foule nombreuse accompagne sa dépouille de la gare Montparnasse au Père Lachaise, où il est incinéré et où le Conseil municipal de Paris lui attribue en 1905 une concession perpétuelle. Sa femme Louise Talbot le rejoindra en 1923.

Le livre de référence sur Avrial est :

Jean-Paul Calvet (dir.), Augustin Avrial, un communard inventif (1840-1904), Société d’histoire de Revel-Saint Ferréol, coll. Lauragais-Patrimoine, 2015. Voir la note de lecture de John Sutton dans La Commune n° 66, 2e trimestre 2016.

Voir aussi : Alain Dalotel et John Sutton, « Un communard oublié : le mécanicien Avrial », Gavroche, n° 110, mars-avril 2000.

Notons que l’ami John Sutton a incarné Augustin Avrial dans le film de Peter Watkins, La Commune de Paris, 2000.

Notes

(1) Jules Mottu (1830-1907), maire du 11e arrondissement nommé après le 4 septembre, puis révoqué le 19 octobre à la demande du curé de Saint-Marguerite à cause de ses positions laïques. Il élu à nouveau maire le 5 novembre 1870 et reste en fonctions jusqu’à l’avènement de la Commune.

(2) Ancien nom de la place de la République.