Vallès perçoit immédiatement la Commune comme la revanche du 2 décembre :

« Notre génération est consolée ! Nous sommes payés de vingt ans de défaites et d'angoisses (1) ».

Dans L’Insurgé, il parlera de « pleine revanche », « d'épanouissement de la résurrection » (2), de « revanche du collège, de la misère, de décembre » (3).

À Hector Malot, en 1872, il confiera que la Commune fut « le rêve de (sa) vie réalisé », qu'il y fut « dédommagé de toutes (ses) douleurs » (4).

Après la chute de Napoléon III, il peut en effet renouer avec sa propre histoire : les espoirs conçus en 1848 revivent vingt-trois ans plus tard. Le journaliste aux fortunes diverses et guetté par la censure connaît la célébrité et peut s'exprimer librement. Le provincial mal adapté à Paris trouve enfin des raisons décisives d'aimer la capitale. La Commune marque une véritable renaissance pour Vallès.

La province préoccupe pourtant souvent le journaliste du Cri du Peuple... Mais de même que le Paris de 1871 n'est plus, pour Vallès, celui de l'Empire, qu'il a de nouveaux centres nerveux, que Belleville l'intéresse désormais plus que le quartier Latin, la province évoquée en 1871 n'est plus celle à laquelle un Vallès déraciné rêvait. Aucune allusion n'est faite, pendant les mois heureux qui suivent la chute de l'Empire, au Puy, à Nantes ou à Saint-Etienne, à la province qu'a personnellement connue Vallès. Quand il évoquera cette période dans L’Insurgé, l'écrivain nous apprendra que le souvenir du pays se dressait devant lui à chaque événement tragique, que pendant la dernière séance de la Commune, il s'était souvenu des bonnes odeurs de la cuisine de sa mère (5), que les incendies allumés dans Paris lui avaient également fait songer à sa mère, au Puy (6)... Il nous montrera la sécheresse de cœur de son collègue Vermorel qui, « n'aimant pas la terre, s’irrite de m'y voir enfoncer mes pieds, comme si je transplantais un arbre, chaque fois que je trouve une prairie qui ressemble à un lambeau de Farreyrolles », le village familial en Haute-Loire (7).

Mais rien dans les articles du Cri du Peuple ne traduit cet attendrissement. Le journaliste de combat ne communique pas au lecteur ses rêves. Il s'intéresse à une toute autre province, anonyme, abstraite, parfois déformée par de vieux mythes, dont il mesure toute l'importance politique : si elle imite Paris, c'est la victoire assurée pour le mouvement communaliste; si elle refuse l'exemple de la capitale, c'est l'écrasement.

Dans un premier temps, Vallès, égaré comme son collaborateur et ami Pierre Denis par un fédéralisme utopique et candide, pense que la province laissera la capitale libre de choisir son propre avenir pourvu que la Commune n'ait pas la prétention de gouverner l'ensemble du pays. Cette prétention, écrit Vallès, Paris ne l'a pas « Si Paris a le droit absolu de disposer de lui-même, il ne peut disposer de la France (8) ».

Il croit volontiers possible, en mars 1871, un pacte tacite de non-agression entre le gouvernement insurrectionnel de P a r i s et les « ruraux » de Versailles. Il assure la province du pacifisme de la capitale :

« Nous crierons, nous, à la fois : Vive la France et vive Paris ! et nous nous engagerons à ne plus étendre vers cette France qui nous calomnie un bras qu'elle a cru menaçant (9) ».

Il s'attend à la solidarité des vieux bastions révolutionnaires « Que dira Marseille, mère des fédérés ? Que diront les faubourgs de Lille ? Que dira la Croix-Rousse ? J'entends leur douleur (10) gronder comme le Rhône (11) ». Le Creusot, aussi, se soulèvera (12)... Il espère que Paris et « quelques villes », elles, aussi, insurgées parviendront à constituer « la grande fédération des cités républicaines » (13) animée par le « courant magnifique venu de Paris » (14).

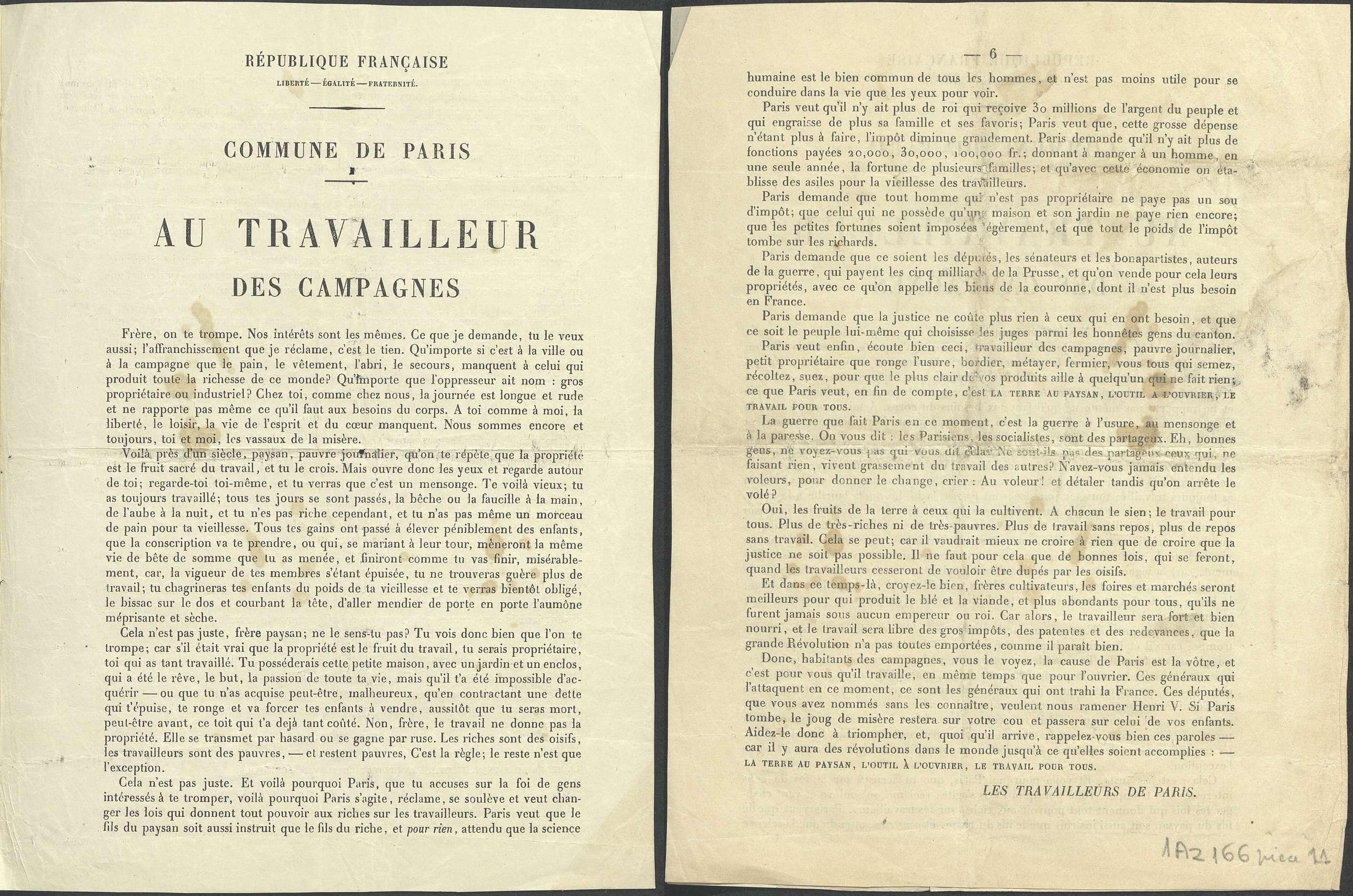

Le rédacteur du Père Duchêne, le second grand quotidien de la Commune, rappelle, pour sa part, les liens qui unissent les travailleurs des villes et des champs :

« Ces paysans, ce sont les fils des Jacques du Moyen Age, ce sont nos frères. C'est la même chair, le même sang (15) ».

Ainsi, une partie des Communards s'attend à la neutralité, voire au soutien actif d'une partie de la province...

Hélas ! les événements ne tournent pas de cette manière. Thiers se ressaisit (16). Les mouvements des grandes villes s'essoufflent « La province, qui n'était pas prête, ne s'est pas levée, comme on le supposait » (17). La politique de la main tendue au monde rural échoue... Dès lors, un mouvement de rejet se dessine chez les Communards.

Le Père Duchêne ne cache pas sa déception :

« Citoyens membres de la Commune ! contre ces pauvres diables de paysans, unissons-nous. Non pour les exterminer, mais pour les illuminer ! Que la ville rayonne sur la campagne (18) ».

Vallès, peut-être parce qu'il est d'origine provinciale et qu'il s'en vantait peu d'années auparavant, évite de présenter en de tels termes la lutte de l'Ancien et du Nouveau Monde. D'ailleurs, n'avait-il pas, dans un roman publié en 1869, montré des paysans qui « avaient dans les veines du sang de révoltés (19) ? » N'avait-il pas glorifié ces « fils de paysans qui refusaient de marcher à l'appel du grand empereur », « sous le premier Empire (20) ? » Aussi, ne participe-t-il pas à l'offensive contre l'obscurantisme paysan...

Mais, c'est dans le journal dont il est le rédacteur en chef que Jean-Baptiste Clément écrit ces lignes :

« Sans Paris, ils seraient encore des bêtes de somme du XIVe siècle, corvéables, justiciables de la dîme, de la gabelle ; ils se moquent de la liberté pourvu que leurs blés poussent, leurs trognes s'enluminent, leurs ventres s'arrondissent... Vous êtes les cris des plébiscites impériaux, les écrevisses du progrès, les déserteurs de la justice, les réfractaires de la liberté (21) ».

Roger Bellet souligne la concordance d'analyse entre les deux quotidiens principaux de la Commune, quand approche l'effondrement :

« Comme le Père Duchêne, le Cri du Peuple éclate aussi en impatience et en rancœur : tantôt il renvoie les ruraux « à leurs étables »,

parle « d'assassins ruraux » ; tantôt il attaque les ruraux de banlieue, les « croquants de Bagnolet », les traite de « Jacques Bonhomme mal endimanchés », de « vilains à peine débarbouillés », « plus royalistes que le roi », stupidement dressés contre les « rouges » et les « partageux » (22).

Cette dénonciation de l'ignorance paysanne entraînera, dès la fin de la Commune, une réaction inverse, de la part des écrivains favorables à Versailles... Francisque Sarcey, notamment, réhabilitera « ces ruraux que nous avons si sottement livrés en proie à un dénigrement systématique » ; il pourfendra les ouvriers parisiens et vantera les vertus des paysans :

« Bestiaux, si l'on veut ; ces bestiaux ont un grand mérite qui manque à l'ouvrier. Ils labourent la terre, et ne s'en font point accroire. Il faut les instruire, disait mon ami. Soit, mais il faudra réinstruire le prolétaire des villes. Ce sera une besogne plus longue et plus ardue... (23)

Vallès, en avril 1871, se tait sur les rapports entre Paris et la province. Ce n'est qu'à partir de l’exil qu’il abordera cette douloureuse question.

Dans la pièce qu'il consacrera, en 1872, à la Commune, un de ses personnages affichera cet optimisme candide dont le proscrit aura été victime. Lui aussi croira au soulèvement de la province :

« Lyon, Marseille ont déjà pris le drapeau rouge... Les autres vont suivre ! (24) »

L'écrivain blâmera ouvertement « les provinces qui ne sont pas venues à notre secours (25) », mais il expliquera le comportement des masses paysannes plus par leur tradition pacifique — cette tradition qui les poussait à fuir la conscription napoléonienne — que par une idéologie conservatrice :

« Ces lignards, écrira-t-il, nous auraient déjà hachés s'ils avaient pu, quand nous prêchions la guerre à outrance. Ils nous arracheront cette fois les yeux avec le tire-bouchon de leur sabre, parce que c'est à cause de nous qu'on les a fait revenir de leurs villages (26) ».

Selon Vallès, les paysans étaient bien persuadés, en 1871, que « la République, c'est la guerre » ; cela seul aura suffi à les affoler.

Il constatera, d'autre part, que l'utilisation de la province pour le maintien de l'ordre à Paris aura été, au XXe siècle, chose courante. En juin 1848, déjà, « on exploita la terreur de la province. Elle fut appelé au secours de la capitale, qu'elle haïssait, et fit payer cher son voyage. Les murs des caveaux des Tuileries s'en souviendront longtemps (27) ». Mais surtout, il s'appliquera à montrer que, sans les masses paysannes, aucune révolution durable n'est possible. Si, dans La Commune de Paris, on crie encore « À bas les ruraux ! » (28), l'écrivain raconte dans Les Blouses, à la fin de l'exil, une insurrection paysanne, la jacquerie de Buzançais, en 1847, montrant ainsi que les paysans peuvent et doivent se révolter...

En 1879, croyant à l'approche d'une nouvelle révolution, il en détaillera les signes annonciateurs :

« J'entends le pas de charge des idées marqué non seulement par la bottine du journaliste, mais par la chaussure trouée du déclassé, par le soulier ferré de l'ouvrier et même par le sabot du paysan (29) ».

Ce « même » en dit long sur la distance qu'il a fallu parcourir pour amener les paysans à jouer un rôle autre que répressif dans les soulèvements populaires... Cette leçon de la Commune, échouant parce que coupée de la France rurale, Jean-Baptiste Clément la retiendra aussi. Il appellera désormais à l'union sans exclusive de tous les exploités :

« Donne la main à l'artisan ! Au prolétaire de la mine ! Et à l'usine ! En avant paysan » (30)

Eugène Pottier, ce « Juvénal du faubourg », comme le nomme fraternellement Vallès (31), suggéra aussi au paysan de se révolter contre ses exploiteurs :

« Que fit Jacques, il joua gros jeu ! Et las d’inutiles batailles ! A la bicoque il mit le feu ! Et rôtit toutes ces canailles ! » (32).

L'expérience de l'échec de la Commune, ainsi l'espèrent les vaincus, servira la Révolution à venir... En 1898, Eugène Pottier, dans Jacques le Rouge, chantera cet espoir :

« Non ! Jacques n'est pas mort ! Car il lutte encore ! » (33).

Claude Jacqueline

L’article de Claude Jacqueline est paru dans La Commune Revue d’Histoire de l’Association des Amis de la Commune 1871, N° 6 – mars 1977.

Les références renvoient aux Œuvres Complètes de Jules Vallès, publiées par les Éditeurs Français Réunis.

Notes :

(1) Le Cri du Peuple, 28 mars 1871.

(2) L’Insurgé, p. 254.

(3) Ibid., p. 239.

(4) Lettre à Malot, 22 décembre 1872.

(5) L'Insurgé, p. 280.

(6) Ibid., p. 305.

(7) Ibid., p. 273.

(8) Le Cri du Peuple, 21 mars 1871.

(9) Le Cri du Peuple, 22 mars 1871.

(10) Après la « paix honteuse »...

(11) Le Cri du peuple, 4 mars 1871.

(12) Le Cri du Peuple, 5 mars 1871.

(13) Le Cri du Peuple, 22 mars 1871.

(14) Le Cri du Peuple, 31 mars 1871.

(15) Le Père Duchêne, n° 7.

(16) Cet « être radicalement hideux », écrit Henri Guillemin, « n’hésitait pas à jeter son pays dans le malheur pourvu que lui-même y trouvât son avantage ». (Dans l'Homme des Mémoires d’Outre-Tombe, note p. 230.)

(17) La Commune de Paris, p. 245.

(18) Le Père Duchêne, n° 14.

(19) Un Gentilhomme, p. 113.

(20) Les Réfractaires, p. 23.

(21) Le Cri du Peuple, 3 mai 1871.

(22) Roger Bellet, dans Europe, n° 499, p. 79.

(23) Le Drapeau tricolore, n° 4, 27 mai 1871.

(24) La Commune de Paris, p. 201.

(25) Le Réveil, 4 septembre 1882.

(26) L’Insurgé, p. 297.

(27) Le cri du Peuple, 23 juin 1884.

(28) La Commune de Paris, p. 181.

(29) La Rue, 7 décembre 1879. Ce texte est révélateur du rôle que se donnent certains intellectuels progressistes, au XIXe siècle. Pour Vallès, le journaliste — Hugo eût dit

« le Poète » — éclaire les masse populaires qui, le moment venu, feront le coup de force. Nous sommes encore loin du marxisme et du rôle moteur attribué à ces mêmes masses, dans les soulèvements du XXe siècle.

(30) Cité dans Le Mythe du Paysan dans la littérature française, C.I.E.P., p. 100.

(31) Le Cri du Peuple, 29 novembre 1883.

(32) Cité par Pierre Juquin, dans Le Sens du réel, p. 261 [Grasset].

(33) Cité dans Le Mythe du Paysan..., op. cit., p. 99.