Depuis longtemps l’idée m’était venue de rentrer en France par un coup d’éclat. Les concours m’avaient réussi jusqu’alors. Pourquoi ne pas concourir pour un des prix de l’Académie française ? Non point pour un de ceux qu’elle décerne à des oeuvres imprimées ; ils sont acquis d’avance, sauf exceptions trop rares, non au talent, mais aux opinions bien portées ; et je n’avais aucune illusion sur l’accueil qui serait fait par ce Sénat littéraire à un livre signé d’un exilé, à moins que cet exilé ne fût un repenti. Mais n’avait-elle pas chaque année un prix de poésie ou un prix d’éloquence dont elle fixait le sujet et pour lequel les manuscrits présentés devaient être inédits et les concurrents anonymes ? Quel tour à jouer à la docte et rétrograde compagnie que de lui faire couronner à son insu un affreux révolutionnaire, un communard !

Un intellectuel dans la guerre.

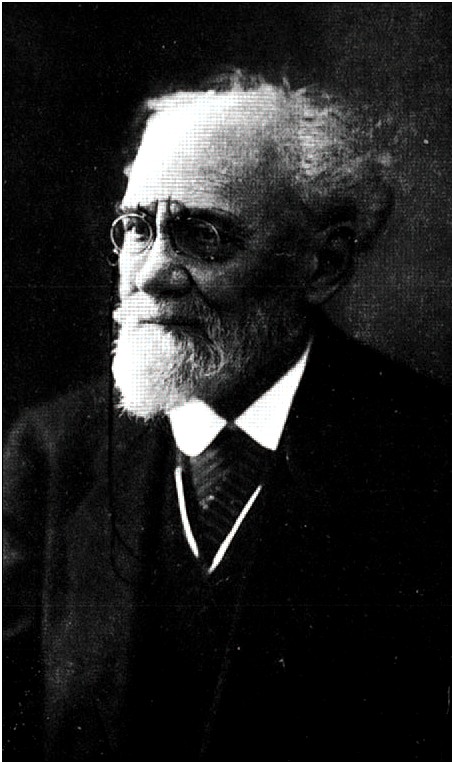

Ce communard est Georges Renard qui s’était réfugié en Suisse le 27 septembre 1871. Brillant élève couronné de nombreux prix et accessits au concours général, il avait intégré l’École normale supérieure en 1867, à l’âge de vingt ans ; il conserva son rang de « cacique » (1) pendant les trois années suivantes, avant que se déclenche la guerre franco-prussienne qui conduisit à l’annulation des épreuves de l’agrégation, notamment celle d’histoire et de géographie qui lui était promise. Entraînant quelques-uns de ses condisciples, il se porta volontaire dans un bataillon de mobiles de la Seine, alors que leur engagement décennal dispensait de service militaire les normaliens, et il fut témoin de la déplorable impréparation de l’armée française :

Le lieutenant ne sait pas lire une carte, et nous devons lui expliquer que, lorsque le nord est en haut, l’est est en général à droite et l’ouest à gauche. On nous fait perdre un temps fou à nous enseigner comment il faut porter armes impeccablement au passage d’un officier ; on néglige de nous apprendre les choses essentielles, le tir et les sonneries de clairon qui veulent dire : avancez, chargez, cessez le feu !...

Et lors d’une sortie, le 22 octobre, il découvre, indigné, que le général qui commande la colonne

« attend que passe une voiture de maraîcher ou de maraudeur allant sur Paris, [pour] leur demander le chemin qui conduit à Rueil, où nous devons, paraît-il, attaquer l’ennemi qui a franchi la Seine. »

Son état de santé ne lui permit pas de prolonger plus avant cette aventure désastreuse, et, nourri de son expérience, il projeta d’écrire « l’histoire, toute chaude de sang et de colère, du siège qui venait de finir », avec la capitulation.

Au service de la Commune.

Survint le 18 mars, et, quand Cluseret « fit décréter l’enrôlement dans la Garde nationale de tous les hommes valides de 19 à 40 ans », ne « pouvant prendre rang dans un bataillon », et ne voulant « s’enfuir en province » ou se « terrer », Renard fut « attaché au cabinet du délégué à la guerre », où il fit la connaissance de Rossel qui lui inspira la plus vive admiration. Entrant en fonction le 9 avril et y demeurant jusqu’au 13 mai, après que la succession avait été assurée par Delescluze, il adressa à ce dernier sa lettre de démission ainsi libellée :

Citoyen, j’ai été chargé depuis le 9 avril, par le délégué à la guerre, de dépouiller la correspondance et de régler certaines affaires dont l’initiative m’était laissée. Aujourd’hui que ce service se trouve supprimé, puisque vous dépouillez vous-même votre courrier, je suis inutile ici et n’ai plus qu’à vous donner ma démission. Je vous l’ai déjà offerte avant-hier. Vous m’avez engagé à attendre. J’ai attendu. Mais comme depuis deux jours, je n’ai rien eu à faire, je ne puis continuer à recevoir l’argent de la Commune sans le gagner. Je tâcherai de servir de quelque autre façon la cause que nous défendons. Veuillez, je vous prie, agréer ma démission.

Condamné par contumace.

La pénultième phrase fut retenue contre lui, « comme une adhésion nouvelle à l’insurrection agonisante » et elle servit à aggraver la condamnation qui le frappa. Selon le rapporteur près le 10e conseil de guerre,

« le ton de cette lettre laisse percer le dépit qu’éprouve ce jeune homme de 24 ans en se voyant relégué au second rang, et on serait tenté de croire qu’une ambition effrénée était son principal mobile. Il reste néanmoins au ministère, figure le 16 mai sur un bon pour un sabre, ceinture et dragonne, et le 19 mai pour une ceinture de flanelle ; il semble donc équipé de neuf pour prendre une part active à la défense des barricades, mais rien ne le prouve. Quelle qu’ait été sa conduite dans les derniers jours de l’insurrection, il ne nous en semble pas moins coupable. »

Il fut donc inculpé de participation à l’insurrection comme lieutenant d’état-major, et, « coupable d’avoir exercé une fonction dans des bandes armées pour faire attaque ou résistance à la force publique », fut condamné par contumace par le 4e conseil séant à Versailles, le 20 février 1873, à la peine de la déportation dans une enceinte fortifiée et à la dégradation civique.

L’exil helvétique.

Son médecin lui ayant recommandé de prendre les eaux à Forges, près de Limours, en Seine-et-Marne, pour hâter la guérison de ses jambes, il y séjourna avec ses parents et des amis du début du mois de juillet à la fin du mois de septembre 1871, quand une de ses soeurs lui apprit qu’il était recherché. Muni du passeport intérieur d’un polytechnicien dont il arborait l’uniforme, il put rejoindre en chemin de fer Genève, obtenant d’un commissaire de police au poste-frontière de Bellegarde l’autorisation d’une brève escapade en Suisse. Il y resta près de neuf années.

Le 21 octobre suivant, le Conseil d’État du canton de Vaud le nommait sur un poste d’instituteur de grec, latin et histoire au collège de Vevey, poste qu’il quitta en juin 1874 pour être chargé du cours de littérature française à l’Académie de Lausanne. Entre-temps, par l’intermédiaire d’un de ses anciens condisciples, le sous-directeur de l’École normale le découragea d’affronter la justice militaire :

Dans le cas où Renard se présenterait pour purger sa contumace, on ne pense pas qu’il y aurait lieu de compter sur un acquittement. Il fera donc bien de rester où il est. La déportation dans une enceinte fortifiée est ce qu’il y a de plus complet en fait de pénalité après la mort. En abaissant la peine de plusieurs degrés, il en resterait encore trop.

Lauréat de l’Académie française.

Aussi l’exilé emprunta-t-il le chemin de la poésie. Il décida de se faire la main sur Livingstone et André Chénier, les derniers sujets proposés par l’Académie française, et quand, en 1877, elle ouvrit un nouveau concours ayant pour thème La poésie de la science, il se mit à l’ouvrage, fort de sa double culture littéraire et scientifique. La pièce terminée, dans la limite des trois cents vers exigés, il l’envoya, à la fin de l’année suivante, au journaliste Gaston Stiegler qui la déposa au secrétariat du quai Conti, avec une enveloppe cachetée contenant son nom, et ce même ami, dont il avait utilisé l’adresse, put lui annoncer, en février 1879, que le prix lui était décerné, à la grande surprise de ses parents qui partageaient son quotidien depuis mars 1872. S’étant assuré que la presse avait diffusé la nouvelle, il écrivit simplement au secrétaire perpétuel, Camille Doucet, que l’auteur du poème couronné enseignait à Lausanne. La scène suivante, qui se déroula le jeudi suivant sous la Coupole, lui fut contée par Doucet lui-même.

Après que ce dernier avait annoncé comme inédit qu’un Suisse eût triomphé de 127 concurrents, le latiniste Gaston Boissier s’était écrié :

Georges Renard ! Attendez donc ! Je le connais. Ce n’est pas un Suisse. C’est un Français, un normalien, un de mes anciens élèves. Mais la chose est bien plus extraordinaire que vous ne pensez. C’est un homme de la Commune, un contumace, un exilé.

Et Renard de poursuivre :

Brouhaha. Stupéfaction. Désarroi. Un académicien (c’était, je crois, le duc de Broglie) déclare que l’Académie ne peut pactiser avec l’émeute, qu’il faut enlever à ce violateur des lois le prix qu’il a escamoté. Cris d’approbation pour l’orateur et sa proposition. Mais Jules Simon croit devoir soumettre une simple remarque à ses confrères. La presse a porté partout le nom du lauréat. Lui ôter le prix après cela est une opération délicate, périlleuse. Cela fera un gros scandale. Cela fournira des armes à ceux qui accusent l’Académie de partialité. On reconnaît que la remarque est juste. Mais que faire ? L’embarras est grand. Tout à coup, Camille Doucet a une inspiration de brave homme : "Évidemment, dit-il, l’Académie ne peut pas couronner un exilé. Mais elle peut demander que celui qu’elle couronne ne soit plus exilé”. Il y eut bien quelques résistances suivies de consentements maussades. Pourtant c’était en somme le parti le plus sage et il fut décidé que l’Académie demanderait au Président de la République de me rouvrir les portes de la patrie.

Entre la France et la Suisse.

Ainsi, dès le début du mois de mars, et sans même attendre la permission officielle, Renard, profitant des vacances de printemps, franchissait la frontière, et ce n’est qu’à son retour à Lausanne qu’il apprenait qu’un décret du 8 avril l’avait gracié. Il était de nouveau à Paris au mois d’août quand sa pièce de vers La poésie sera la raison fut solennellement lue sous la Coupole :

Pas d’allusion à ma situation particulière, sinon que l’Académie, "prenant son bien où elle le trouve, ne tient compte que du talent et ne lui demande jamais d’où il vient". Mais, peut-être pour se faire pardonner de m’avoir couronné, elle décerne un des prix de vertu à une femme qui, pendant la Commune, a fait la navette entre Paris et Versailles, ce qui en temps de guerre s’appelle "intelligence avec l’ennemi" !

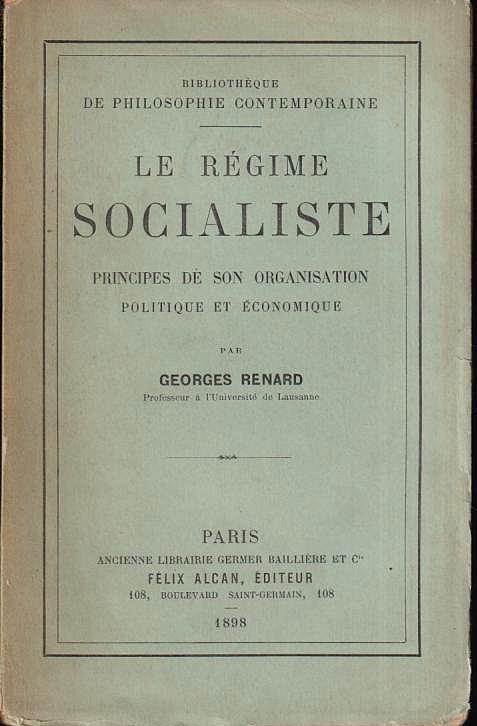

Il attendit 1880 pour quitter la Suisse et assurer la rentrée à l’école Monge — qui deviendrait plus tard le lycée Carnot —, mais, las d’enseigner le grec, le latin et le français à des élèves de 3e, 20 heures par semaine, il s’empressa d’accepter le poste de professeur de littérature française qui lui fut proposé, en 1887, par l’université de Lausanne, ville d’où était originaire son épouse. Ils ne revinrent à Paris que treize ans après, à la faveur de la création par le Conseil municipal d’une chaire d’histoire du travail au Conservatoire des arts et métiers, chaire qui sera transférée au Collège de France en 1907. Georges Renard l’occupa jusqu’à sa mort en octobre 1930, quelques jours après celle de Louise, qui,

« pendant un demi-siècle, fut, de moitié parfois, et toujours dans ses joies et dans ses peines »,

et qui partagea sa

« résolution, calme et invincible, de s’efforcer de rendre plus humaine, plus fraternelle, plus rayonnante, la société où vivraient leurs successeurs sur la Terre ».

YANNICK LAGEAT

Sources :

Fonds G. Renard, Bibliothèque historique de la ville de Paris, Ms 2482 à 2627.

Archives nationales, BB/24/860/A.

Notes

(1) Dans l’argot normalien, le terme « cacique » désigne l’élève reçu premier au concours de l’École normale supérieure.