Une lettre fut adressée par Arthur Rimbaud, le 16 avril 1874, à Jules Andrieu. Extraite de son fonds d’archives, elle parut en 2018 dans la revue Parade Sauvage. Où l’on découvre qu’en 1874, Rimbaud envisage d’écrire une Histoire Splendide et qu’il demande avis et conseils à Andrieu. Celui-ci, de son côté, rédige ses Notes pour servir à l’histoire de la Commune de Paris, éditées en 1971, pour le 140e anniversaire de la Commune, rééditées en 2016.

Puisque le thème de cette année est l’enseignement, nous revenons sur l’histoire de Jules Andrieu.

Jules Andrieu (1838-1884)

Origine familiale et vie privée

Jules Andrieu est né à Paris dans une famille plutôt aisée et originaire de Normandie. Son père est enseignant et républicain depuis 1848 ; il indique « les proscrits que l’on cache, je connais cela : nous en avons caché à la maison ». Il devient borgne à dix ans.

« Voulant un soir venir à bout d’un nœud de mes cordons de souliers, je pris des ciseaux […]. Je fais un effort et, du même coup, je romps le nœud et je me crève l’œil droit […]. Difformité qui m’a sauvé de la pédanterie et du militarisme. »

Son père rêvait pour lui de Polytechnique.

À seize ans, il obtient les baccalauréats de sciences et de lettres. Il cherche un emploi stable et entre, en 1861, à l’administration de l’Hôtel de Ville, Haussmann étant préfet de la Seine. Il se marie en 1862 et devient père de famille. Il s’intéresse à l’enseignement, travaille beaucoup « secondé par l’appui incessant d’amis véritables. »

Poète, écrivain, pédagogue

Il écrit des vers de 1855 à 1865, s’intéresse à la poésie populaire ainsi qu’à la science. En 1866 et 1867, il publie deux livres Histoire du Moyen-Âge puis Philosophie et Morale, ouvrages qui lui ont valu des adhésions précieuses, soit de savants connus, soit d’obscurs prolétaires affamés de savoir. Il contribue au Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle de Pierre Larousse avec de très nombreuses notices.

Il ouvre de 1863 à 1870, chez lui « rue Oberkampf, un cours d’enseignement secondaire aux illettrés, ouvriers, petits commerçants et employés de commerce ». Debock, Limousin, Tolain et Varlin suivent ses cours selon la méthode dite d’un enseignement intégral (voir encadré) proche de l’éducation populaire de Paul Robin, pédagogue qui souhaite former l’individu tant sur le plan physique, intellectuel que moral, avec un objectif d’émancipation.

Plan d’un enseignement intégral

[…] « L’enseignement primaire : lire, écrire, calculer met dans les mains du pauvre un outil ou un supplément de mécanique qui l’aide à gagner sa vie. Mais il ne lui donne pas la clef du savoir, […]

Ni l’enseignement primaire ni le secondaire n’y mènent. Il faut en concevoir un, supérieur, c’est-à-dire comprenant tous les degrés essentiels du primaire et du secondaire, sur un plan nouveau […]

Ce plan si vaste, je le fis entrer dans un cours normal et intégral de français […] apprenant à écrire, à définir, à déduire, à induire, à raconter, à prouver, à persuader, à propos des choses, des êtres, des faits que je faisais passer scientifiquement, selon un ordre à moi, devant les yeux et l’esprit de mes élèves, je les formais à la critique et à la composition » […]

Contexte politique des années 1860

Républicain convaincu, il dit n’avoir « pas pris part à la lutte contre l’Empire » car il n’adhère à aucun des groupes politiques existants, blanquistes, républicains formalistes ou républicains radicaux, il critique l’AIT, indiquant cependant que « c’était et c’est le plus actif et le plus sincère. »

Il reconnait aussi : « je ne me croyais pas le droit, comme père de famille, de risquer ma position » d’employé de la préfecture de la Seine, d’autant que ses fonctions lui conviennent « je voulais me rendre compte de tout ». Il considère le 4 septembre 1870 comme une « nouvelle journée des dupes » ; il n’a que sarcasmes et colère pour les « Messieurs de l’Hôtel de Ville » qui, lors des journées du 31 octobre 1870 et du 22 janvier 1871 ont poussé « tout-à-fait à bout » le peuple de Paris.

Le 18 mars 1871, il adhère au mouvement insurrectionnel ; il se présente, pour le 1er arrondissement, aux élections du 26 mars où il n’est pas élu.

« Au 28 mars 1871, le devoir est venu me prendre par la main et je l’ai suivi jusqu’au bout. »

Élu à la Commune

Le matin du 29 mars 1871, Gustave Lefrançais (instituteur, élu du IVe à la Commune) lui demande de se rendre à l’Hôtel de Ville où la première commission exécutive lui propose de devenir « le chef du personnel de l’administration communale de Paris. » Il y met « cette seule condition qu’on me laissât les coudées franches et qu’on m’adjoignît un chef du matériel en qui la commission et moi puissions avoir toute confiance. » Il désigne Émile Marras pour cette fonction.

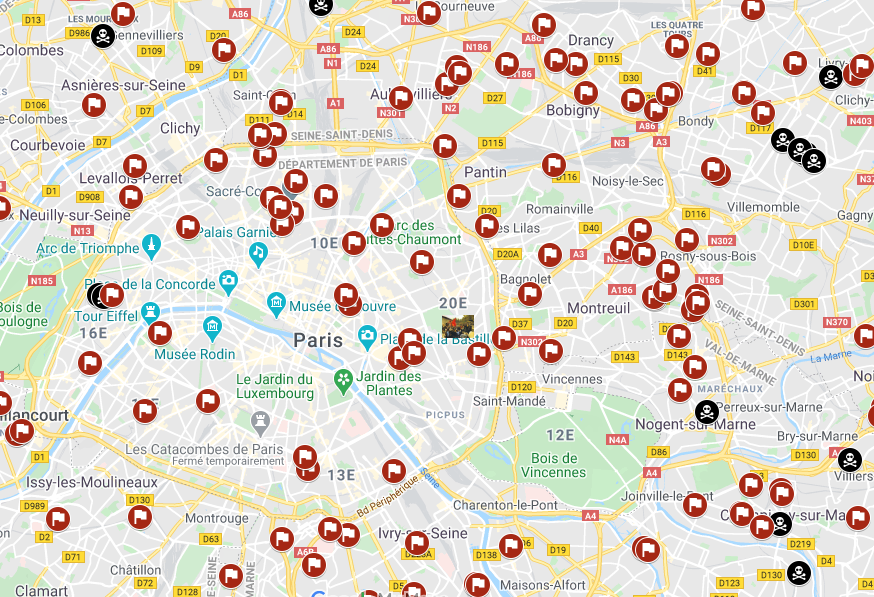

Il nomme des ingénieurs et des hommes de confiance - dont Cavalier - pour organiser les différents services publics : voirie, égouts, fourniture de l’eau, éclairage, cimetières, relations avec les mairies, plan de Paris, promenades et jardins, surveillance des carrières et des catacombes…

Andrieu est élu lors des élections complémentaires du 16 avril 1871 puis nommé, le 20 avril, délégué à la commission des Services publics ainsi qu’à la seconde commission exécutive. Compte tenu de l’extension de la notion de services publics à de nombreux secteurs, Andrieu note que des conflits de compétences éclatent à tout propos entre les différentes structures de la Commune. Dès le 20 avril, il a proposé de nommer « une commission administrative chargée de répondre à ces divers besoins » mais il n’a pas été suivi. Il indique que « la Commune avait besoin d’administrateurs, elle regorgeait de gouvernants. Gouverner c’est faire des décrets sans s’occuper de leur exécution face » au quotidien qu’il faut affronter.

Les opérations militaires

Début mai 1871, lors de la constitution d’un comité de salut public, Andrieu vote contre puis il signe la déclaration de la minorité des élus. II précise que

« quoique la guerre n’entrât point dans mes attributions toutes civiles, elle fut l’objet constant de mes préoccupations à partir du moment où Delescluze succéda à Rossel. »

Celui-ci avait affirmé « pouvoir reprendre l’offensive contre les prussiens » mais il a fait preuve « d’une méconnaissance pour ainsi dire absolue des aptitudes guerrières du soldat-citoyen, du garde national parisien, qualités et défauts compris. » Repentir inverse concernant Delescluze qualifié d’abord de « pontife du dogmatisme radical et d’un optimisme qui est dans la nature des hommes qui datent de 1830. » Puis il espère que son autorité morale pourra compenser ses faiblesses stratégiques.

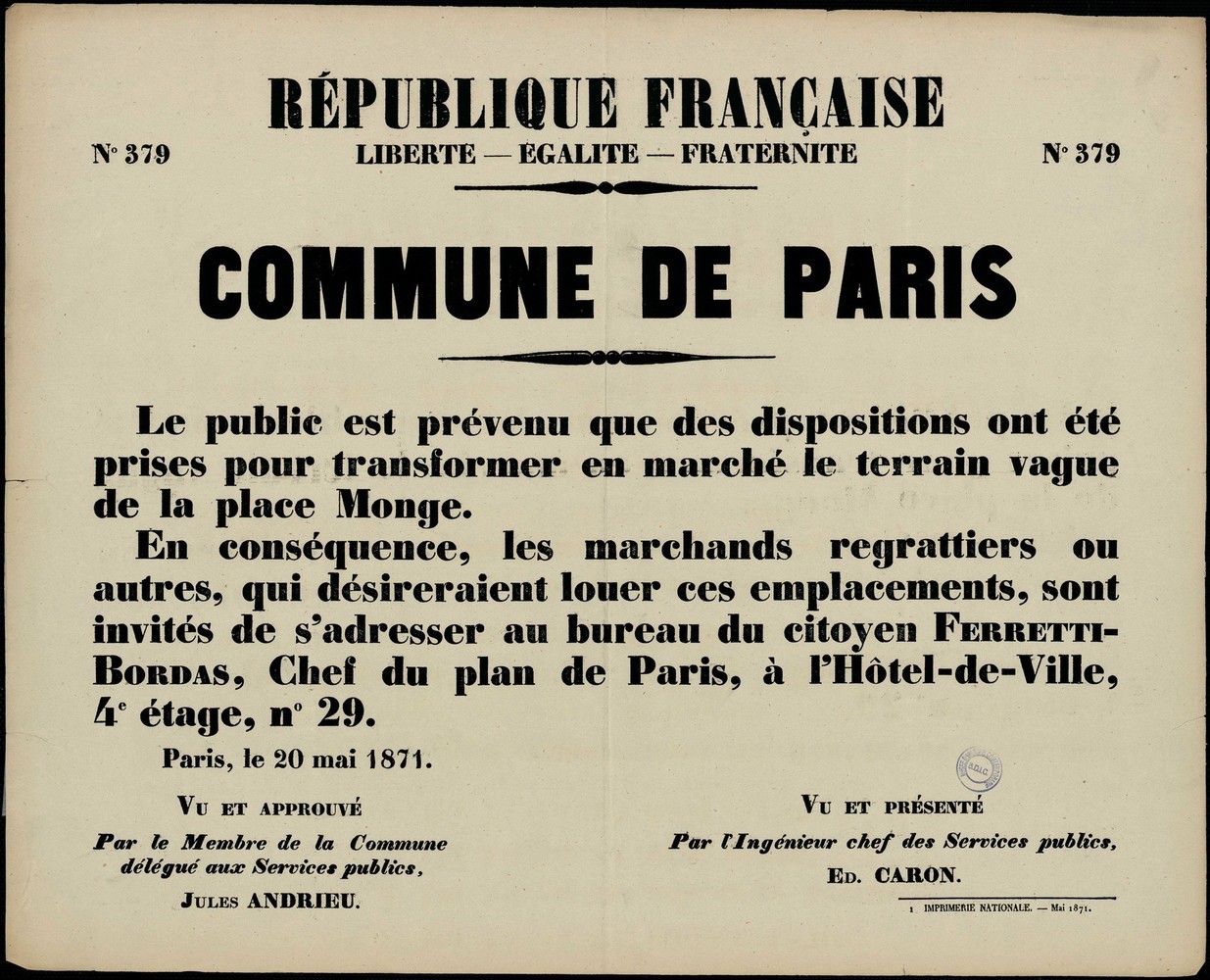

La personnalité et les positionnements d’Andrieu lui valent de solides inimitiés. « Eudes, porte-voix du comité de salut public annonça officiellement à la tribune ma prochaine destitution de délégué des Services publics. » Mais jusqu’au 21 mai, il n’a pas quitté l’Hôtel de Ville de jour comme de nuit, faisant construire et renforcer les barricades élevées aux abords du bâtiment - travaux auxquels Cavalier a largement contribué. Le 20 mai, une affiche informait le public de la transformation « en marché (du) terrain vague de la place Monge. »

Affiche de la Commune N°379 du 20 mai 1871 création d’un marché Place Monge, Paris Ve (source : La Contemporaine – Nanterre / argonnaute.parisnanterre.fr)

Vers l’exil

Le 21 mai, il se déplace vers des mairies : Batignolles, Montmartre, La Villette, Belleville, constatant que Batignolles et Montmartre offriront peu de résistance. Le 22 mai la Commune n’existe plus. Son équipe lui remet « les trois caisses qui (pouvaient) renfermer 50 000 francs. » Il refuse cette « responsabilité d’argent » et note que l’on « retrouvera assez de lingots pour prouver mon dire. » Une note précise que ces lingots ont en effet été retrouvés sous les décombres. À sept heures du soir, il est toujours à l’Hôtel de Ville avec « Gambon, Vermorel, Eudes, Lefrançais et quelques autres. » Il prend congé de Lefrançais et quitte définitivement l’Hôtel de Ville dans la soirée pour gagner le logement de l’ami qui doit l’héberger.

Le 23 novembre 1871, le 5e conseil de guerre le condamne par contumace à dix ans de réclusion ; nouvelle condamnation le 13 octobre 1874 par le 4e conseil de guerre à la déportation dans une enceinte fortifiée. À cette époque il vit à Londres. Son ami Sydney Colvin, critique littéraire, l’a introduit dans les milieux intellectuels. Andrieu est devenu professeur de latin et de littérature française, conférencier ; il fréquente des réfugiés, aide Lissagaray à créer le Cercle d’Études sociales qu’il anime avec Theisz et Vallès début 1872, y présentant la candidature de son ami Verlaine. En 1881, il est nommé par Gambetta, vice-consul de France à Jersey où il meurt le 25 février 1884.

Pour Stéphane Rials, Jules Andrieu

« est un des rares organisateurs de la Commune, un des communards les plus lucides et les plus compétents », assez proche de Bernard Noël pour qui ses « Notes tranchent par leur intelligence des événements considérés d’un œil libre et critique. »

ALINE RAIMBAULT

Sources :

Notes pour servir à l’histoire de la Commune de Paris, Jules Andrieu, Payot 1971, Libertalia 2016 ;

Découverte d’une lettre de Rimbaud, Frédéric Thomas, Parade Sauvage, N°29/2018 ;

La Commune de Paris 1871, les acteurs, l’événement, les lieux, Coordonné par Michel Cordillot, Éd. de l’Atelier/Ed. Ouvrières 2020 ;

De Trochu à Thiers (1870 -1873), Stéphane Rials, Hachette, 1985.