« Tous les amis de Buurmans ont senti qu’ils perdaient en lui un homme de valeur exceptionnelle», écrivit de Bruxelles, le 14 février 1900, Élisée Reclus, saluant « ses rares talents d’écrivain, son éloquence naturelle, sa verve abondante, la justesse de ses expressions.»

Un compagnon d’infortune

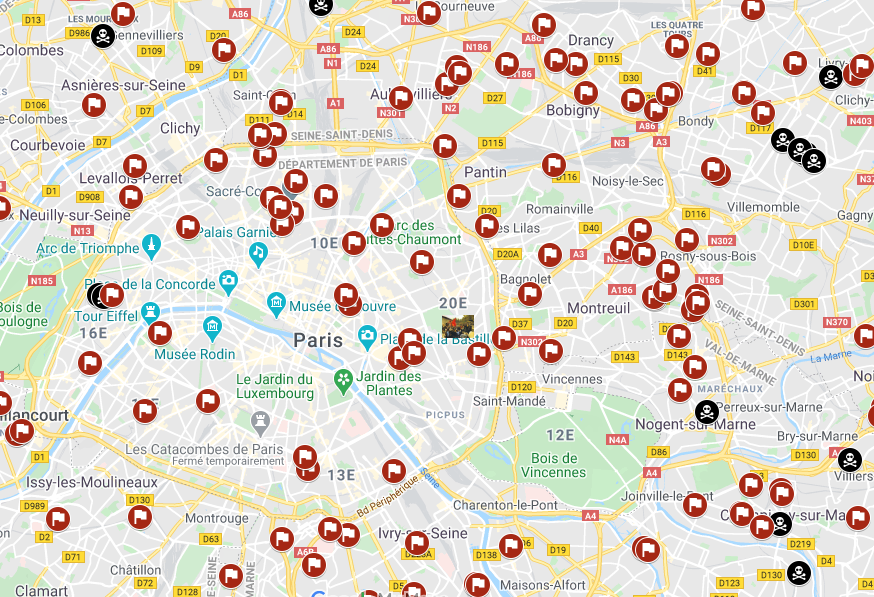

Ils avaient fait connaissance dans le sinistre fort de Quélern, à l’extrémité de la presqu’île de Crozon, où avaient été incarcérés les 600 premiers communards faits prisonniers sur le plateau de Châtillon, lors de l’échec de la sortie du 4 avril 1871.

L’arrivée de ces malheureux émut jusqu’au journal légitimiste brestois L’Océan :

« Comme nous eussions été plus heureux si pareil convoi de Prussiens nous fût arrivé pendant la guerre contre Guillaume ! »

Dans une lettre promptement transmise à La Liberté de Bruxelles, qui n’est attribuable qu’à Victor Buurmans, sont contées les conditions effroyables dans lesquelles s’était fait leur transfert depuis Versailles et les premières semaines de leur séjour dans le confinement de « casemates humides ». La missive s’achève par un hommage au

« citoyen Reclus, bien connu dans le monde de la science, qui […] contribue puissamment à nous rendre plus supportable « notre triste séjour dans des conférences quotidiennes aussi intéressantes qu’instructives et toujours empreintes au plus haut point de l’idée de droit et de justice. Il soutient notre foi républicaine, et plusieurs d’entre nous lui devront de sortir de prison meilleurs qu’ils n’y étaient entrés. Qu’il reçoive ici l’expression de notre gratitude pour ses nobles efforts et de l’estime profonde que nous lui portons. »

C’est précisément cette influence consolatrice du géographe qui aurait entraîné son déplacement sur l’Île-lazaret de Trébéron en rade de Brest, mais, au cours des quatre mois passés à Quélern, s’étaient formées « des amitiés qui durèrent jusqu’à la mort des uns et des autres », et Élisée s’attacha à maintenir le contact avec ceux dont il garda

« le plus tendre souvenir. […] Beaucoup d’entre nous avaient de graves défauts, je le sais ; mais je voudrais bien que, dans son ensemble, la société tout entière leur ressemblât. »

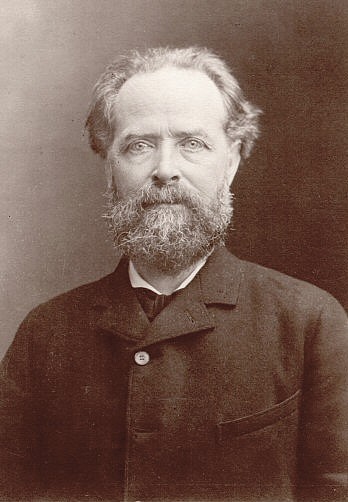

Le plus proche demeura sans conteste le « citoyen Buurmans » auprès de qui il s’était initié à la langue néerlandaise dont l’Anversois était un farouche défenseur. Né en 1842 dans une famille bourgeoise et catholique, il fut dès son jeune âge un libre penseur. Il alterna les séjours, durant les années 1860, entre sa ville natale, où il fut secrétaire de la section locale de l’AIT (Association Internationale des Travailleurs) et éditeur de son organe De Werker (Le Travailleur), et Paris, où il épousa, en 1866, la pensionnaire d’une maison où se nouent rarement des idylles, Élisa Sertilhanges qui lui donna cinq enfants. En 1870, il décida de partir combattre contre les Prussiens avant de s’enthousiasmer pour la libération prochaine de la classe laborieuse à la faveur du déclenchement de l’insurrection communale qu’il servit comme adjudant au 164e bataillon fédéré.

Un inlassable pérégrin

« Quand même nous n’aurons pas le bonheur de nous revoir, nous n’en conserverons pas moins notre forte amitié », écrivit, de Trébéron, Élisée à Buurmans qui, sur la probable intervention du chargé d’affaires belge, fut libéré en janvier 1872. Le géographe dut attendre le mois de mars pour être conduit à la frontière suisse après la commutation de sa condamnation à la déportation en dix ans de bannissement, et, de Lugano, il s’empressa de reprendre contact avec le plus cher de ses camarades de captivité :

« Que fais-tu maintenant ? Quels sont tes moyens d’existence ? Ta santé s’est-elle maintenue ? Ta femme est-elle bien portante ? Tes enfants se développent-ils selon tes vœux ? Toutes questions qui m’intéressent fort et auxquelles je te prie de répondre. Après cette année de misère, d’ennuis, d’humiliations de toute espèce, je serais tellement heureux que les chances de la vie te fournissent un dédommagement ! »

Typographe un jour, relieur la veille et journaliste le lendemain, Buurmans continuait de mener une existence aventureuse. Reclus, l’ayant dissuadé de venir s’employer dans une imprimerie à Neuchâtel, par crainte de lui faire « lâcher le médiocre certain pour n’importe quel incertain », l’encouragea, comme d’autres bakouninistes, à refaire sa vie dans le Nouveau Monde, mais ses lettres à De Werker montrent un Buurmans circonspect sur les espérances offertes par les États-Unis et l’Argentine pour le développement du mouvement ouvrier. Il reprit le chemin d’une destinée inconnue, se serait réinstallé temporairement à Paris, avant de trouver un emploi d’intendant chez un notable bruxellois, et il résidait, semble-t-il dans sa ville natale en 1878 quand lui parvint la pénultième des lettres conservées de Reclus :

« Imagine mon chagrin. Deux fois depuis un an je suis allé à Anvers : deux fois peut-être je t’ai frôlé dans la rue, et sans te serrer la main ! En cheminant dans la ville, je me disais sans cesse : Buurmans, où est-il ? à Buenos-Aires ? à Paris ? à Bruxelles ? peut-être même à Anvers ? […] Permets-moi d’espérer que tu exagères la situation en disant que tu es perdu pour le socialisme ! […] Garde précieusement en toi le trésor de nos idées et de nos revendications sociales : celui qui pense, même isolément, celui qui ne fait de révolution que sous son crâne n’en est pas moins un révolutionnaire et, lui aussi, laissera son sillage derrière lui. »

Leurs incessants déplacements entre la Belgique et la France leur offriront toutefois des occasions de rencontre.

Un banlieusard engagé

Buurmans ne céda pas au découragement, et, dix années plus tard, nous le retrouvons en région parisienne, probablement séduit par les nouvelles perspectives de renversement du régime offertes par l’aventure boulangiste, coalition hétéroclite de mécontents dont la haine des institutions survivra au suicide du général. Dès lors, sans que puisse être clairement établi son statut professionnel, naturalisé et ayant accolé à son patronyme celui de Voisin qui en est la traduction, il s’investit pleinement dans un « comité républicain révisionniste ». À partir de 1889, rédacteur-en-chef d’un hebdomadaire « d’avant-garde républicaine », Le Tambour battant, il fut candidat malheureux aux élections cantonales à Courbevoie et échoua à se présenter aux sénatoriales de la Seine pour faire pièce à Jean Longuet, gendre de Marx, qui d’ailleurs ne fut pas élu. De cette expérience, il tira un bilan amer dans une lettre datée de juillet 1897 qu’il adressa à Jean Grave :

« Je suis sorti de cette bataille meurtri et désillusionné au point que désormais rien ni personne ne saurait galvaniser en moi les fols enthousiasmes qui, trente ans durant, m’enivrèrent […]. Mes yeux se sont dessillés au néant de toutes ces décevantes agitations dont le peuple est dupe et victime. »

Cette missive ne fut publiée dans l’hebdomadaire anarchiste Les Temps nouveaux que trois ans plus tard, après la mort de son auteur qui défraya l’actualité.

« L’ami d’Élisée dont vous n’avez pas déchiffré le nom », écrivit Louise Dumesnil, sa sœur, à l’intersocialiste Max Nettlau, en 1908, est « Buurmans […] qui allait être heureux, croyait-il, par le divorce et un second mariage, quand il fut tiré à bout portant par sa méchante femme qui ne voulait ni du divorce ni du second mariage ni du bonheur de son mari avec une autre ».

Après une tentative de conciliation, au cours de laquelle elle put être maîtrisée, le 4 août 1898, alors qu’elle sortait de sa poche un revolver, Élisa avait été laissée en liberté par le commissaire de police de l’île de la Cité qui s’était contenté de l’admonester vertement. Le 24, déguisée en garçon livreur, elle se rendit au magasin d’épicerie en gros que tenait son mari, à Courbevoie, et l’abattit de quatre balles, avant de se constituer prisonnière. Élisée Reclus écrivit à l’avocat de la famille Buurmans, partie civile au procès, pour « défendre la mémoire du malheureux Victor au cas où une imputation quelconque, un simple mot, devraient tendre à ternir son caractère ou jeter le moindre doute sur sa conduite ». Traduite devant la Cour d’assises, Élisa Buurmans fut acquittée quoique l’avocat général eût requis la peine de mort, et nous ignorons ce que devint la veuve noire de l’inlassable militant du socialisme international.

YANNICK LAGEAT

Sources :

Buurmans V., « Souvenirs d’un boulangiste », Les Temps nouveaux, 6e année, n° 14, 28 juillet 1900.

Canonne X. et Voucks T., La Commune. Paris-Parijs 1871, Ronny Van de Velde-Cahier Rossaert, 113 p.

Devreese D.E., « Victor Buurmans (1842-1899), Schets van een leven », p. 1 040-1 045, in Art J. et François L., Docendo discimus : liber amoricum Romain van Eenoo, Academia Press, Gand, 1999, 2 vol., 1 135 p.

L’Océan du 10 avril 1871, La Liberté, L’Intransigeant du 22 avril 1890, Le Rappel du 26 décembre 1893, Le Temps du 8 août 1898, Le Petit Parisien du 30 août 1899, L’Intransigeant du 13 janvier 1900, Le Figaro du 13 avril 1900, La Justice, 14 avril 1900.

Lageat Y., « Le communeux Élisée Reclus dans les geôles finistériennes (1871) », Bulletin de la Société archéologique du Finistère, t. CXL, 2012, p. 469-500.

“Lettre d’un détenu de Brest”, p. 410-413, in Michel L., La Commune, Paris, P.V. Stock, 1898, 427 p.

Max Nettlau Papers, General Correspondence n° 377, International Institute of Social History, Amsterdam.

Reclus É., Correspondance, t. II, Octobre 1870-juillet 1889, Paris, Librairie Schleicher Frères, 1911, 519 p.