En septembre 1905, naît la Fraternelle, société renommée des anciens combattants de la Commune, après vingt années d’instabilité. Malgré l’affirmation de Lucien Descaves dans son roman Philémon (1), et reprise par la suite (2), la Fraternelle n’existe pas depuis 1889, comme le révèle la presse de l’époque. Au contraire, quatre groupements au moins se sont succédé non sans difficulté pendant cette période.

Au cœur des divisions socialistes

La « Société des anciens combattants de 1871 »

Fondée en décembre 1881, à l’initiative d’Henry Champy, la Société des anciens combattants de 1871 est ouverte à tous les courants socialistes. L’apolitisme affiché par l’organisation masque en réalité un engagement militant fort. Depuis le congrès socialiste de Saint-Étienne en 1882, le Parti ouvrier est partagé entre les guesdistes d’inspiration marxiste et un parti plus réformiste mené par Paul Brousse, la Fédération des travailleurs socialistes de France (FTSF). Nombreux sont les adhérents de la nouvelle société liés à ce courant comme H. Champy ou son porte-parole Jules Joffrin, chef historique du parti. L’absence manifeste de blanquistes et guesdistes au sein de la direction de l’organisation contrecarre donc le pluralisme politique affiché.

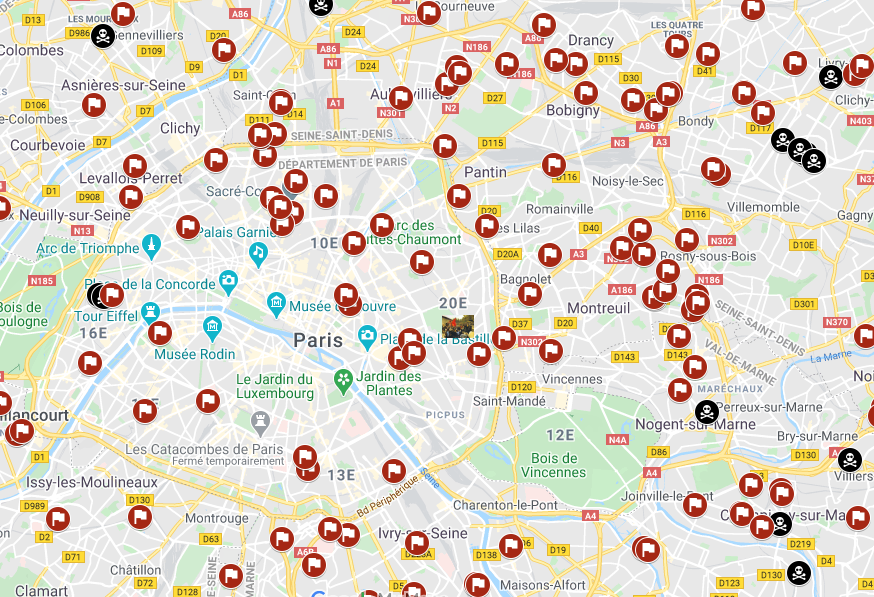

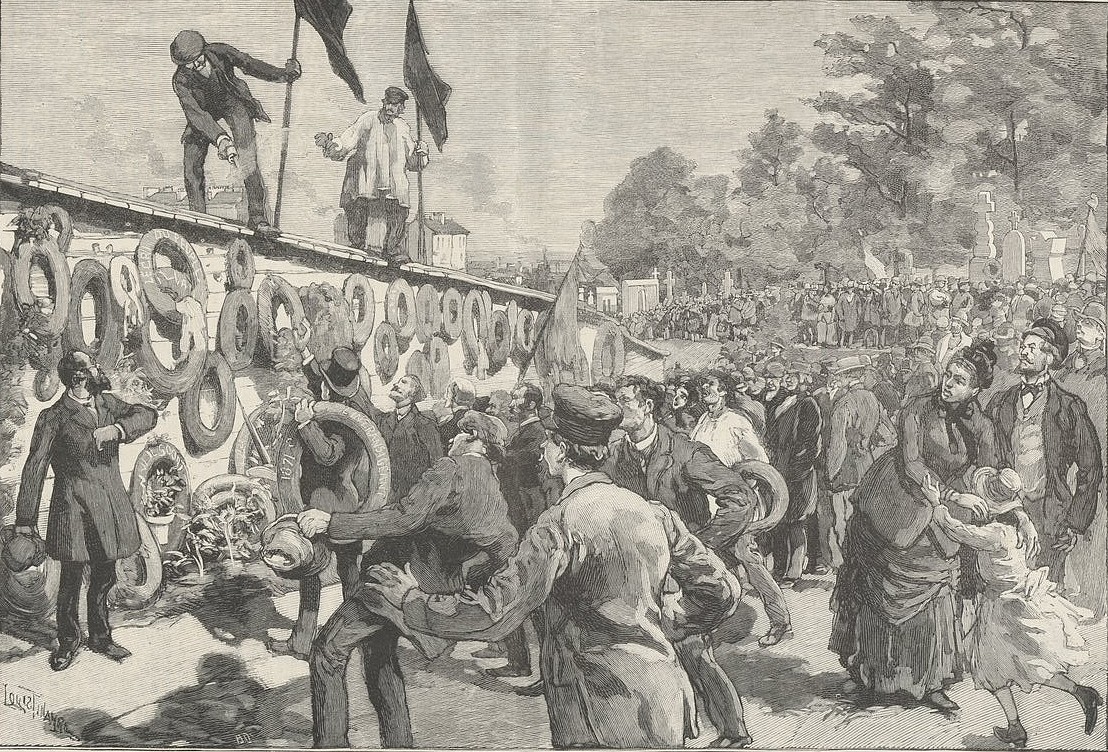

Si le but de la société reste l’aide aux proscrits démunis, deux traditions se mettent en place, l’organisation d’un banquet annuel le 18 mars et la montée au Mur fin mai au Père-Lachaise. Enjeux de mémoire, ces événements sont souvent l’occasion de raviver les tensions entre factions socialistes et avec la police. En revanche, les funérailles d’un ancien combattant de 1871, dont s’occupe l’association, suscitent un large rassemblement.

Des tentatives de relance (1884-1888)

Très vite, la société des vétérans de 1871 est régulièrement relancée. Les raisons restent difficiles à identifier (division socialiste, faiblesse des effectifs, l’érosion du temps…). Il est vrai aussi que le groupement est bousculé par les diverses crises politiques des débuts de la IIIe République.

Dès 1884, l’association est reconstituée à l’initiative de son trésorier d’inspiration libertaire, Hippolyte Ferré, secrétaire sous la Commune de Paris de son frère, Théophile Ferré. Elle est rebaptisée la « Solidarité des Militants de 1871 » (3). Autour d’H. Champy, l’équipe dirigeante est renouvelée par des militants possibilistes comme le futur député Jean-Baptiste Lavaud ou par l’anarchiste Louis Maljournal. En lien avec le comité du monument des Fédérés qu’anime Prosper Lissagaray, la société bataille alors pour l’érection d’un édifice en pierre sur l’emplacement concédé en 1883 par le conseil municipal de Paris (4). Cependant, l’expérience est brève, puisque deux ans après, en 1886, un comité d’initiative extérieur à l’association propose dans la presse de constituer un nouveau collectif, qui prend pour nom « la Commune de Paris ». L’objectif est de créer « un groupe révolutionnaire indépendant où seront admis sans distinction d’écoles, les anciens combattants de 1871, ainsi que les fils et frères desdits combattants » (5). Parmi les initiateurs totalement inconnus, les frères Téton sont précisément les « fils d’un combattant d’avril 1871, mort des suites de ses blessures ». Ralliée par H. Champy, « l’Association libre des anciens combattants de 1871 », comme indiqué en sous-titre, se charge de célébrer l’anniversaire du 18 mars en 1887. La crise boulangiste avec ses divisions bouleverse une nouvelle fois la vie du groupe. Un attentat anarchiste est ainsi perpétré lors de la montée au Mur en mai 1888. Dans ce contexte troublé, « une réunion préparatoire pour réformer le groupe la "Commune de Paris" », se tient en janvier chez L. Maljournal avec le bellevillois E. Dangers et le relieur Adolphe Clémence, ami fidèle d’Eugène Varlin (6).

Le tournant politique de 1890

« La Solidarité des combattants de la Commune » (1892)

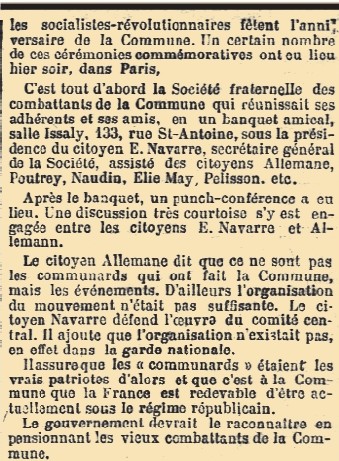

L’éclatement de la FTSF au congrès de Châtellerault en 1890 change la donne. Prônant un socialisme ouvriériste d’inspiration communarde, le Parti ouvrier socialiste révolutionnaire (POSR), issu de la scission menée par Jean Allemane, ouvre la voie au syndicalisme révolutionnaire à la fin de siècle. Dans son giron, la société est rebaptisée la « Solidarité des combattants de la Commune » sous l’impulsion d’H. Champy et J. Allemane. À la tête du journal militant, Le Parti ouvrier, ils s’associent à deux autres dirigeants de presse, Eugène Chatelain de La Revue européenne et Armand Mivielle, ancien déporté, gérant du Cri du Peuple. L’influence maçonnique est aussi perceptible avec l’ancien élu de la Commune, Louis Chalain, connu aujourd’hui comme indicateur de police et Ernest Navarre qui sera longtemps secrétaire. Ensemble, ils proposent de réorganiser « sur des bases plus solides » l’association, forte de 280 adhérents selon la police (7). Seulement peu après, en marge des premiers attentats anarchistes à Paris, les bureaux de La Revue européenne d’E. Chatelain sont perquisitionnés par la police, ce qui a pu fragiliser la nouvelle structure.

« Le Cercle de la Commune »

Pour des raisons qui restent obscures, le nom du groupe évolue en 1894 et l’équipe dirigeante est renouvelée par d’anciens communards inconnus, à l’image d’Alexis Rimbert, un syndicaliste militant du POSR. S’agit-il d’une reprise en main du parti « allemaniste » ? Enième tentative de relance, « le Cercle de la Commune » (1894-1896) apparaît en réalité davantage comme un groupuscule à l’effectif réduit comme son nom semble l’indiquer.

À la fin de siècle, l’affaire Dreyfus ouvre un nouveau contexte politique. L’association d’ailleurs s’engage en sa faveur avec méfiance.

« Un officier, qu’il soit juif ou catholique, lors d’une nouvelle insurrection populaire reprendrait du service pour nous fusiller » (8).

Avec l’arrivée des radicaux au pouvoir, une série de réformes progressistes est votée dont la loi de 1901 sur les associations. Autre tournant important est la fondation en 1905 de la SFIO qui regroupe les factions rivales du socialisme français. La naissance de la Fraternelle est clairement liée à ce nouveau paysage politique.

La Fraternelle

Les années autour de 1900 marquent également la fin d’une période pour les anciens combattants de 1871. La génération des dirigeants historiques de l’association en effet disparaît peu à peu, L. Maljournal en 1894, E. Dangers en 1899, H. Champy en 1902… La relève paraît nécessaire pour revitaliser l’organisation. Aussi, le 1er septembre 1905, naît « l’Association fraternelle des anciens combattants de la Commune » en conformité avec la loi de 1901 (9). Elle succède en fait à une société fraternelle animée depuis peu par J. Allemane. Un appel était alors lancé pour « obtenir de l’État une pension alimentaire pour les vieux combattants de la Commune » (10). Le bureau de 1905, organisé autour du trésorier H. Ferré, comprend cette fois des figures de la Commune. Le Dr Goupil, président et Jules Martelet, secrétaire sont d’anciens élus de la Commune tandis que l’ex-blanquiste Élie May est intendant. Soutenue par L’Humanité, l’association reste liée au monde politique. Plusieurs cadres, militants socialistes depuis toujours, adhèrent à la nouvelle SFIO. Suite aux négociations avec Clémenceau, la lutte pour le droit d’honorer enfin les victimes de la répression versaillaise aboutit à la pose d’une plaque officielle en mai 1908 sur le mur des Fédérés. De même, est érigé en 1910 un monument aux morts de la Commune au cimetière du Montparnasse grâce à une souscription populaire.

Une période de stabilité s’ouvre alors, la Fraternelle se maintenant ainsi jusqu’en 1930, année où elle prend pour nom « l’Association des vétérans et des amis de la Commune », sous la présidence de Zéphirin Camélinat, un des derniers survivants de l’insurrection parisienne.

ÉRIC LEBOUTEILLER

Lire l’histoire de l’association par Jean Braire : Une association plus que centenaire : les Amis de la Commune - https://www.commune1871.org/la-commune-de-paris/histoire-de-la-commune/a-l-heure-du-bilan/1302-une-association-plus-que-centenaire-les-amis-de-la-commune-3

Notes :

(1) L. Descaves, Philémon, vieux de la vieille, La Découverte, 2019, p. 291.

(2) Les Amis de la Commune de Paris, Histoire de l’association, 2008, p. 9 ; M. Cordillot (dir.), La Commune de Paris 1871, édition de l’Atelier, 2020, p. 1215.

(3) Arch. PPo, Ba/1075 (dossier Ferré), juin 1884.

(4) M. Rebérioux, « Le Mur des fédérés », dans P. Nora, Les Lieux de Mémoire, Gallimard, 1981.

(5) Le Cri du Peuple, 14 sept. 1886.

(6) APP, Ba/1024 (dossier Dangers), janv. 1888.

(7) APP, Ba/1007 (dossier Champy), déc. 1891.

(8) Histoire de l’association, 2008.

(9) Déclaration publiée au Journal officiel (12 sept. 1905).

(10) La Lanterne, 3 juin 1903