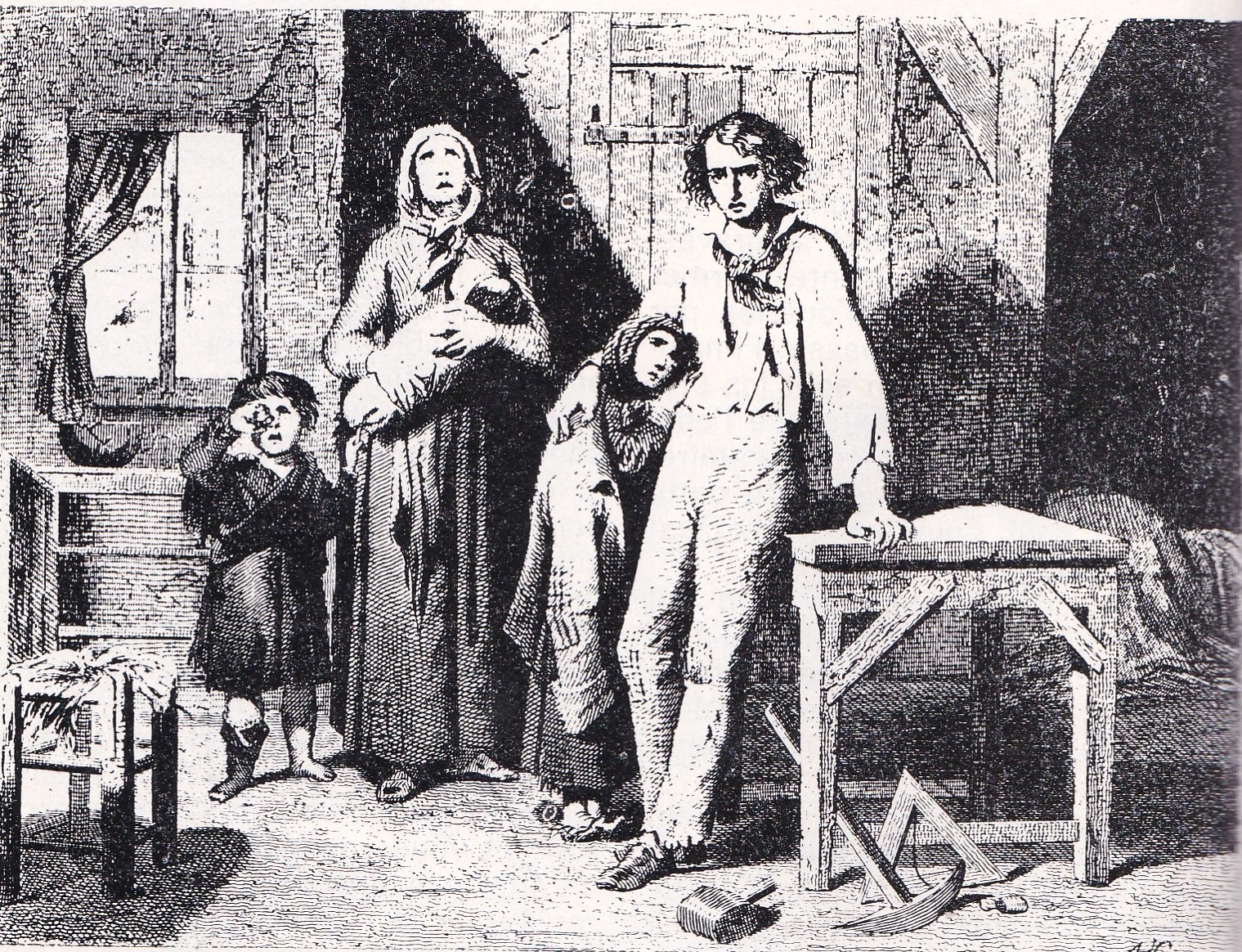

Situation des enfants avant la Commune

Pendant le Second Empire, la condition ouvrière, à Paris comme en province, s'est terriblement aggravée. L'industrialisation naissante permet une surexploitation de l'ouvrier par la bourgeoisie qui dépasse l'imaginable, et les enfants en sont les premières victimes. Les textes de l'époque se passent de tout commentaire.

Un médecin de Nantes décrit cette misère: « Pour l'ouvrier, vivre c'est ne pas mourir. »

Au-delà du morceau de pain qui doit nourrir, lui et sa famille, au-delà de la bouteille de vin qui doit lui ôter un instant la conscience de ses douleurs, il ne prétend à rien, il n'espère rien.

Si vous voulez savoir comment il se loge, allez par exemple à la rue des Fumiers, qui est presque exclusivement occupée par cette classe, entrez, en baissant la tête, dans un de ces cloaques ouverts sur la rue et situés au-dessous de son niveau. Il faut être descendu dans ces allées où l'air est humide et froid comme une cave ; il faut avoir senti son pied glisser sur le sol malpropre et avoir craint de tomber dans cette fange, pour se faire une idée du sentiment pénible qu'on éprouve en entrant chez ces misérables ouvriers. De chaque côté de l'allée, et par conséquent au-dessous du sol, il y a une chambre sombre, grande, glacée, dont les murs suintent une eau sale; recevant l'air par une espèce de fenêtre semi-circulaire qui a deux pieds dans sa plus grande élévation. Entrez, si l'odeur fétide qu'on y respire ne vous fait pas reculer. Prenez garde, car le sol inégal n'est ni pavé ni carrelé, ou au moins les carreaux sont recouverts d'une si grande épaisseur de crasse qu'on ne peut nullement les apercevoir. Et vous voyez ces trois ou quatre lits, mal soutenus et penchés, à cause que la ficelle, qui les fixe sur leurs supports vermoulus, n'a pas elle-même bien résisté. Une paillasse, une couverture formée de lambeaux frangés, r a r e m e n t lavée, parce qu'elle est seule; quelquefois des draps, quelquefois un oreiller, voilà le dedans du lit. Des armoires, on n'en a pas besoin dans ces maisons. Souvent un métier de tisserand et r o u e t complètent l'ameublement... C'est là que, souvent, sans feu l'hiver, sans soleil le jour, à la clarté d'une chandelle de résine, le soir, des hommes travaillent pendant quatorze heures pour un salaire de 15 à 20 sous. Les enfants de cette classe, jusqu'au jour où ils peuvent, moyennant un travail pénible et abrutissant, augmenter de quelques liards la richesse de leur famille, passent leur vie dans la boue des ruisseaux. Ce sont eux qui font peine à voir, pâles, bouffis, étiolés, avec leurs yeux rouges et chassieux, comme une autre nature, auprès de ces jolis enfants si roses si sveltes, qui folâtres sur le cours Henri-IV. C'est que, voyez-vous, il s'est fait une épuration ; les fruits les plus vivants se sont développés ; mais beaucoup sont tombés sous l'arbre. Après vingt ans, on est vigoureux ou l'on est mort. De fait, les ouvriers de cette classe n'élèvent pas, en moyenne, le quart de leurs enfants.

Les enfants, sans parler des scrofules qui se présentent chez eux avec les formes les plus hideuses sont décimés, dès leur première enfance, par deux maladies que le manque de soins rend chez eux bien souvent funestes le catarrhe pulmonaire pendant les froids d'hiver, et surtout l'été, et au commencement de l'automne, la diarrhée.

Cependant, le prolétaire rentre dans sa misérable chambre où le vent siffle à travers les fentes ; et, après avoir sué au travail pendant une journée de 14 heures, il ne changeait pas de linge en rentrant parce qu'il n'en avait pas.

Les salaires et les conditions de travail sont les causes directes de cette misère.

Dans une filature de Rouen, de l'aveu même du patron de cette filature, 61% de ses ouvriers, en supposant qu'ils fussent continuellement employés, ne gagnaient pas assez pour se procurer le strict nécessaire. Or l'ouvrier vit avec 3 ou 4 sous de pommes de terre, et une telle alimentation a pour conséquence le rachitisme de sa race. Ainsi, si les probabilités de vie sont de 29 ans pour les enfants de commerçants et de gens aisés, elles ne sont que de 2 ans pour les enfants des ouvriers de l'industrie. Un sociologue de l'époque fait cette constatation terrible : "La misère est telle que la plupart des ouvriers voient périr leurs enfants avec indifférence et quelquefois avec joie."

Les enfants au travail ne sont pas épargnés :

Par exemple, à Lyon, des enfants très jeunes sont placés au rouet destiné à faire les canettes ; la, constamment courbés, sans mouvements, sans pouvoir respirer un air pur et libre, ils contractent des irritations qui deviennent par la suite des maladies scrofuleuses, leurs faibles membres se contournent, et leur épine dorsale se dévie ; ils s’étiolent et, dès leurs premières années, sont ce qu'ils devront être souvent toujours, débiles et valétudinaires. D'autres enfants sont occupés à tourner des roues qui mettent en mouvement de longues mécaniques à dévider, la nutrition des bras s'accroît aux dépens de celle des jambes, et ces petits malheureux ont souvent les membres inférieurs déformés.

On estime que, si le travail de dévideurs de trames et de porteurs de bobines n'exige guère de la part des enfants qu'une simple surveillance, pour tous, la fatigue résulte d'une station debout beaucoup trop prolongée. Les enfants restent 16 à 17 heures debout, chaque jour, dans une pièce fermée, sans pouvoir changer de place ou d'attitude.

Ce n'est pas un travail à la tâche, c'est une torture; on l'inflige à des enfants de 6 à 8 ans, mal nourris, mal vêtus, obligés de parcourir, dès 5 h du matin, la longue distance qui les sépare des ateliers, à laquelle s'ajoute, le soir, le retour des mêmes ateliers. Il en résulte une mortalité infantile excessivement élevée.

Surmenage précoce et sous-alimentation continue ont pour résultat de fabriquer des êtres physiquement mutilés pour la vie.

Pourtant deux lois organisaient, en principe, le travail des enfants. Celle du 22 mars 1841 qui dit que :

Les enfants ne peuvent être admis dans les manufactures avant l'âge de huit ans. De huit à douze ans, ils ne pourront pas être employés plus de huit heures et de douze à seize ans plus de douze heures. Le travail de nuit est interdit pour les enfants de moins de 13 ans et, pour les enfants de treize ans, deux heures de travail de nuit leur seront comptées pour trois. » En fait, la loi s'appliquent uniquement aux manufactures, usines et ateliers à moteur mécanique ou à feu continu ou à toute fabrique occupant plus de 20 ouvriers réunis en atelier. D'autre part, rien n'était prévu pour assurer dans les usines le contrôle de l'application de la loi.

La loi du 22 février 1851 précisait que :

L'apprenti qui n'a pas atteint 14 ans ne doit pas travailler plus de dix heures par jour. » Mais elles ne pouvaient être décemment respectées puisque le travail des enfants est un des éléments du profit patronal.

C'est ce qu'exprime un écrivain de l'époque :

Un enfant de six ans peut bobiner ; à huit ans, il peut entrer dans une fabrique. Supposez 2, 3, 4 enfants entre six et douze ans, comment les nourrir avec le salaire d'un seul homme ? Il faut qu'ils rapportent, qu'ils aient leur semaine comme le père et la mère. Avec quelle impatience on attend l'âge fixé pour entrer en manufacture.

Et même les représentants de l'ordre de l'époque constatent les faits suivants :

En 1855, un sous-préfet du Maine-et-Loire écrit :

La tranquillité la plus complète règne partout. Sa physionomie extérieure est celle des temps ordinaires, mais de cruelles souffrances couvent sous ce calme apparent et nous forcent à le regarder comme tout à fait provisoire.

Il y a plusieurs mois que la plupart de nos ouvriers tisserands sont réduits au pain, au sel et à l'eau pour toute nourriture, et bien des familles n'ont pas même le pain en quantité suffisante.

En 1853, un sous-préfet du Calvados rapporte :

À l'usine Boislaurant (filature de laine), les enfants entrent à 6 h du matin et sortent à 8 h du soir. Ils travaillent comme rattacheurs, ont une heure pour déjeuner et une heure pour dîner. Le travail se poursuit parfois jusqu'à 10 h ou 11 h.

L'historien Lissagaray, témoin vivant de la Commune, rapporte que fin décembre 1870 :

La faim piquait plus dur d'heure en heure. La viande de cheval devenait une délicatesse. On dévorait les chiens, les chats et les rats. Les ménagères, au froid par moins 17° ou dans la boue du dégel, quêtaient des heures entières une ration de naufragé. Pour pain, un mortier noir qui tordait les entrailles. Les petits mouraient sur le sein épuisé.

Et fin janvier 1871,

« les petits enfants s'éteignaient par milliers ».

C'était tout cela la situation des enfants avant la Commune. Comme leur père et leur mère, ils n'avaient rien à perdre, ils avaient eux aussi tout à gagner. C'était à eux, avant tout, que pensaient les grands qui installèrent le premier pouvoir des travailleurs, et ils l'ont bien démontré dans les quelque deux mois qui suivirent.

Œuvre de la Commune en faveur de l’enfance

Fils des désespérés, tu seras un homme libre !

C'est ainsi que Jules Vallès, dans son journal le Cri du peuple, crie sa joie de la proclamation de la Commune, le 28 mars 1871.

Nous retrouvons tout au long de l'époque de la Commune cette passion pour les générations de l'avenir. Et si le bourgeois refuse de se battre et dit : « J'ai de la famille », le travailleur dit : « Moi, je me bats pour mes enfants. »

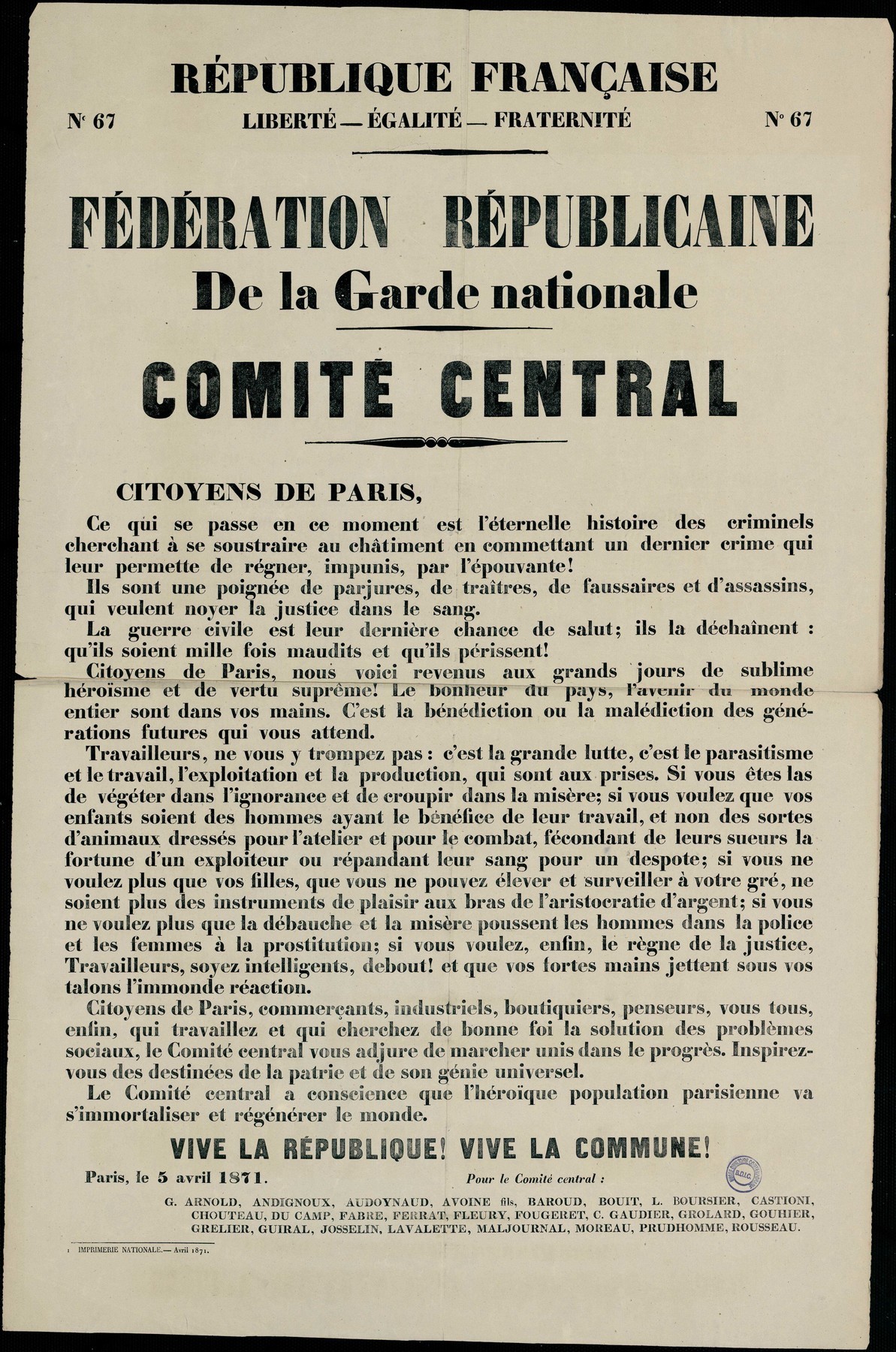

En avril, le Comité central des 20 arrondissements, dans la proclamation où il donne le sens de la lutte engagée, ne manque pas de souligner :

Travailleurs, ne vous y trompez pas... Si vous êtes las de végéter dans l'ignorance et de croupir dans la misère; si vous voulez que vos enfants soient des hommes ayant le bénéfice de leur travail et non des sortes d'animaux dressés pour l'atelier ou pour le combat, fécondant de leurs sueurs la fortune d'un exploiteur ou répandant leur sang pour un despote, si vous ne voulez plus que vos filles que vous ne pouvez élever et surveiller à votre gré, soient des instruments de plaisir aux bras de l'aristocratie d'argent, travailleurs, soyez intelligents, debout !

Les étapes de progrès de l'humanité ont toujours l'enfance et la jeunesse comme « étoile du berger », comme vision de présent et d'avenir. C'est toujours à l'enfance et à la jeunesse que sont faits les premiers cadeaux d'une révolution, les premiers présents d'une nouvelle ère de progrès. La Commune, non seulement n'échappe pas à cette règle, mais, par sa brièveté même, donne plus de relief encore à ses réalisations en faveur de l'enfance dont certaines existent toujours et si peu modifiées.

Du point de vue social, on eut d'abord le souci des petits enfants laissés à l'abandon pendant les heures de travail. Il existait déjà des garderies à cette époque, on les appelait des « asiles ». La Commune, non seulement ne les ferma pas, mais fit l'impossible pour les rouvrir, ainsi que les orphelinats où les enfants des combattants et des ouvrières étaient reçus par priorité.

Mais, pour les petits entassés dans de mauvais taudis, les femmes rêvaient de roses. Il existe un plan de crèche présenté par la « Société des Amis de l'Enseignement ». Les détails sont inspirés par un goût nouveau du bonheur.

Les locaux seront disséminés dans des quartiers peuplés d'ouvriers, à proximité de grands jardins... La salle à manger est meublée d'une table en fer à cheval... La salle de jeux contient tout ce qui peut amuser les enfants.

Jusqu'à ce que les mères puissent être dispensées de tout travail extérieur pendant la période d'allaitement, au moyen des réformes sociales que nous souhaitons, la crèche peut rendre des services considérables à la mère et à l'enfant et, par suite, à la société. Il y a lieu de pourvoir à ce que toute mère puisse allaiter son enfant.

Les gardiennes de nourrissons et de poupons changent chaque jour entre elles; un labeur, toujours le même, dégoûterait ces femmes et les rendrait tristes et maussades. Il importe que les enfants ne soient confiés qu'à des personnes gaies et jeunes, autant que possible. Le costume ne doit pas être sombre, le noir est banni de la crèche. Afin d'éviter les maladies contagieuses, aucun enfant n'est admis sans l'autorisation du médecin [J.0. des 15 et 17 mai 1871].

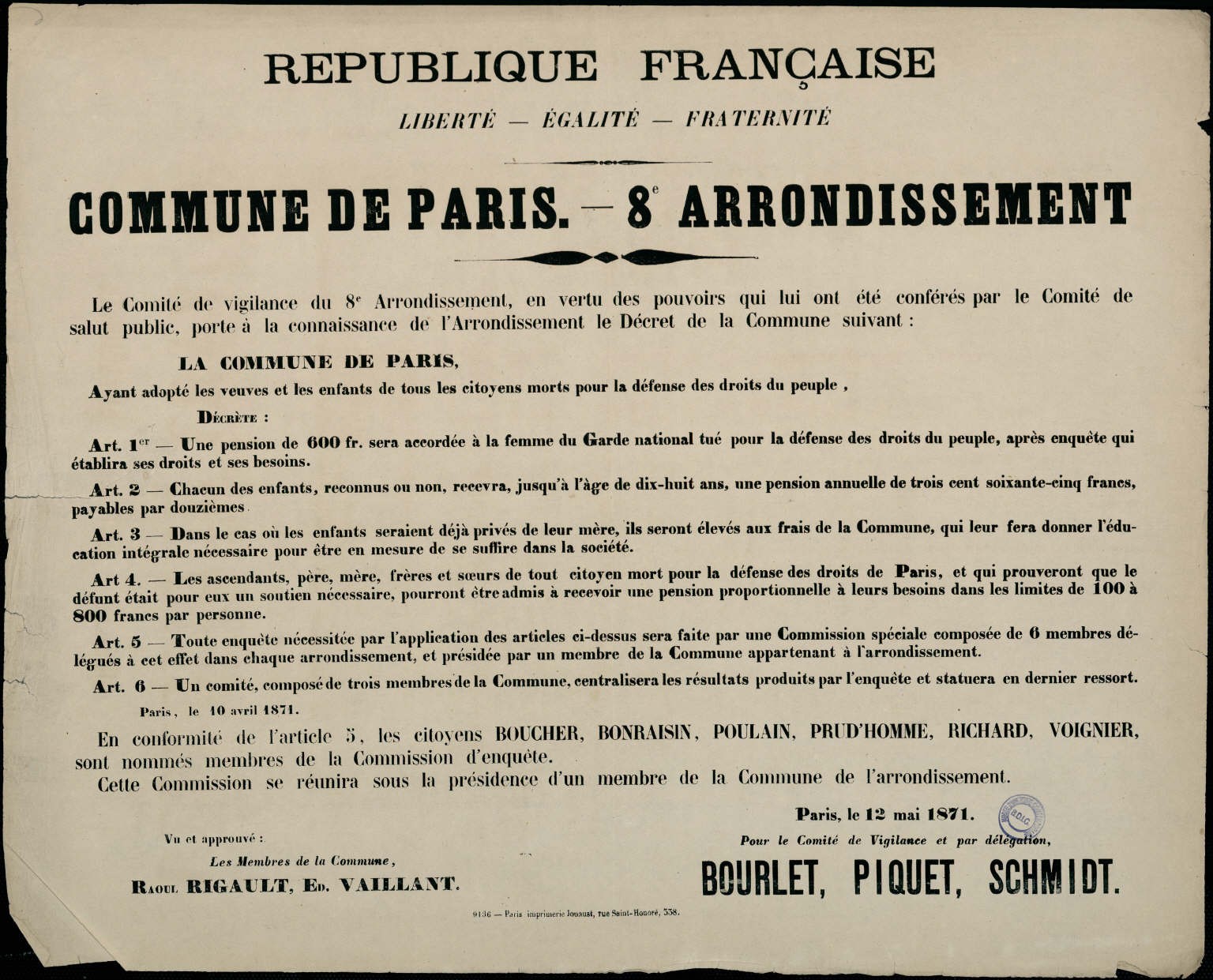

Deux décrets sont aussi promulgués le 17 mai pour supprimer la distinction entre enfants illégitimes et autres, et accordent une indemnité aux femmes des gardes nationaux mariées ou non. Or on recensait à Paris, à cette époque, 26 % de naissances illégitimes.

Nos actuelles « caisses des écoles » sont également héritières de la Commune qui ne faisait rien d'autre que ce que font encore nos communes aujourd'hui. En effet, la distribution de chaussures et de vêtements, les cantines scolaires ont été organisées par la Commune.

Il était en effet impossible de lutter contre la mauvaise fréquentation scolaire sans prendre des mesures réclamées par la détresse économique des travailleurs. On organisait aussi la garderie pour les enfants d'âge scolaire. Par exemple, il existait, sur la base de l'initiative privée, boulevard Victor-Hugo, un local aéré et sain de 300 places; les garçons et filles y étaient admis tous les jours de 1 à 4 heures, sur la présentation d'un certificat du sergent-major attestant que le père appartient à une compagnie de la garde nationale.

Et le directeur faisait appel

« d'une part, à toutes les mères de famille ayant des vêtements, chemises ou souliers d'enfants sans usage, et, d'autre part, à toutes les citoyennes de cœur qui voudraient lui apporter leur concours pour soigner et instruire les garçons et les filles confiés à ses soins ».

Dans les arrondissements, il y a le même souci, la même sollicitude.

Dans le 6e, une Commission d'assistance patriotique aux familles des gardes nationaux est constituée sous l'égide de la mairie, afin d'assurer à tous ceux qui vont défendre aux remparts la Patrie et la République, cette conviction profonde qu'ils ne laissent derrière eux ni une femme ni un enfant dans le besoin. Cette œuvre est alimentée uniquement par des dons et souscriptions en espèces ou en nature.

Dans le 5e arrondissement, si une blessure grave ou une mort glorieuse enlève à la famille un appui sur lequel elle comptait, la municipalité adopte cette famille et s'engage solennellement à fournir l'éducation aux enfants, indépendamment des secours que leur a votés l'État.

La Commune, elle-même, le 2 avril, décide d'adopter les familles des citoyens qui ont succombé ou succomberont en repoussant l'agression contre Paris et la République française et, le 5 avril, elle place provisoirement à l'orphelinat des Batignolles les enfants des victimes des combats meurtriers des jours précédents.

Le 10 avril, elle décide de voter une pension pour les enfants des gardes tués, versée mensuellement jusqu'à l'âge de 18 ans. Dans le cas où ils seraient privés de leur mère, ils seront élevés aux frais de la Commune qui leur fera donner l'éducation intégrale nécessaire pour être en mesure de se suffire dans la société.

(source : © Musée Carnavalet – Histoire de Paris)

Mais, incontestablement, la grande œuvre de la Commune en direction de l'enfance, celle qui possède un caractère prémonitoire, qu'on retrouve encore dans les orientations progressistes d'aujourd'hui, c’est l'œuvre scolaire de la Commune. En fait, tout prouve que la Commune entendait réaliser une réforme socialiste de l'école. D'ailleurs, dès 1868, sous l'influence prédominante d'Eugène Varlin, après les positions affirmées au congrès de Lausanne de l'internationale qui émet une résolution en faveur de l'organisation de l'école-atelier et d'un enseignement scientifique professionnel et productif, la deuxième Commission de Paris réclame l'instruction obligatoire et gratuite pour tous,

« car la somme d'avance que nécessite une éducation capable de développer toutes les facultés de l'enfant et de mettre au courant de la science et de l'industrie étant considérable, il n'est pas indifférent de rechercher par qui elle sera fournie ».

Il importe que tous les enfants soient assurés de recevoir une éducation complète afin qu'aucun ne commence la vie dans des conditions d'infériorité. Or c'est ce qui se produira fatalement si c'est à la famille qu'incombe la charge de l'éducation selon que la famille compte plus ou moins d'enfants, elle dispose de ressources plus ou moins grandes... D'où

inégalité pour les enfants dans les résultats, inégalité des charges pour les familles, donc pas de justice,

concluent :

Que la société prenne l'éducation à charge et les inégalités cessent, la charité disparait. L'enseignement devient un droit égal pour tous, payé par tous les citoyens, non plus en raison du nombre de leurs enfants, mais en raison de leur capacité contributive... Mais quand nous demandons que l'enseignement soit à la charge de la société, nous entendons une société vraiment démocratique dans laquelle la direction de l'enseignement serait à la volonté de tous.

Dans notre esprit, l'administration centrale, après avoir formulé un programme d'étude comprenant seulement les notions essentielles et d'utilité générale, laisserait aux communes le soin d'y ajouter ce qui leur semblerait bon et utile par rapport aux lieux, mœurs et industries du pays, et de choisir leurs professeurs, ouvrir et diriger leurs écoles. De plus, cet enseignement par la société trouverait un excellent correctif dans la liberté d'enseignement, c'est-à-dire dans le droit naturel qu'a tout individu d'enseigner ce qu'il sait... Mais pour que tous soient assurés de recevoir cette instruction, il faut qu'il y ait obligation. Nous concluons donc à l'enseignement par la société sous la direction des parents et obligatoire pour tous les enfants ; mais nous demandons, quoi qu'il arrive, la liberté l'enseignement.

Les idées des membres de la deuxième Commission allaient l'emporter au Congrès de Bruxelles, auquel Émile Aubry, le représentant de la section rouennaise, apporte un programme précis d'enseignement : jusqu'à l'âge de huit ans, l'instruction serait donnée par la famille ; de huit à quatorze ans, un même enseignement, une école unique.

Et pourtant de telles idées germaient à partir d'une situation scolaire catastrophique :

Des milliers de communes sans école de filles ; tous les hameaux sans école d'aucune sorte ; un grand nombre d'enfants écartés de l'enseignement par l'établissement d'un chiffre maximum d'admissibilités gratuites ; d'autres abrégeant l'écolage, au risque de ne rien apprendre d'utile ; point d'école d'adultes ; pas une bibliothèque de village ; au contingent annuel, plus de 27 % de totalement illettrés ; misérable condition des maîtres et des maîtresses ; 5.000 institutrices recevaient moins de 400 francs par an ; il y en avait dont le traitement était de 75 francs ; pas une n'avait droit à la retraite, pas un instituteur n'était assuré d'une retraite qui lui donnât un franc par jour.

Et dans le Paris de cette époque, un enfant sur trois n'était inscrit à aucune école primaire.

C'est pourquoi, pour les communards, le développement de l'instruction est un problème majeur, sans la solution duquel la « République ne serait toujours qu'un vain mot.

Pour les communards, cet enseignement doit aussi être

« intégral, c'est-à-dire cultiver à la fois dans le même individu l'esprit qui conçoit et la main qui exécute ».

À cela s'ajoute, émanant surtout de la Société de l'éducation nouvelle, la tendance à une large réforme des programmes d'enseignement en y développant l'étude des sciences et en favorisant l'emploi de la « méthode expérimentale et scientifique, celle qui part de l'observation des faits quelle qu'en soit la nature ». Point de vue soutenu par de nombreux journaux et favorablement accueilli par la Commune.

Sur ces bases, intervinrent un certain nombre de mesures, émanant soit de la. Commission de l'enseignement, soit des municipalités.

La Commission de l'enseignement fut dirigée remarquablement par Édouard Vaillant. Cet ingénieur correspondant de Fueurbach, membre de l'internationale, ne se contente pas de l'aide de la Commission. Il fait appel « à toutes les personnes qui ont étudié la question de l'enseignement intégral et professionnel » pour obtenir leurs suggestions. Comme il n'existe pas de syndicat d'instituteurs, c'est sur les municipalités d'arrondissement que va s'appuyer Vaillant.

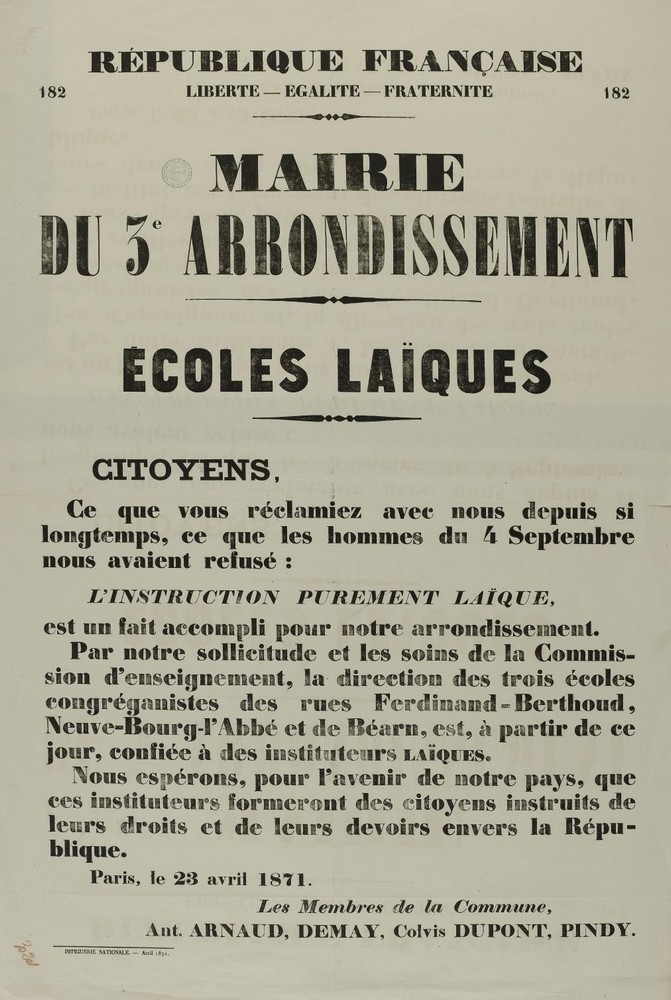

Il affirme tout d'abord [28 avril] la nécessité d'organiser dans le plus bref délai l'enseignement primaire sur un modèle uniforme dans les divers arrondissements de Paris et pousse la laïcisation partout où les municipalités ne l'ont pas encore effectuée.

Les noms des membres de la Commune délégués à la municipalitéde l'arrondissement où les ordres de la Commune relatifs à l'établissement de l'enseignement laïque n'auront pas été exécutés seront publiés chaque jour dans « l'Officiel »

Voici comment Allemane s'adressait aux enfants :

La Commune, mes petits amis, voudrait que tous les enfants fussent sains de corps et d'esprit, généreux, aimant la vérité, la justice, désirant ardemment l'égalité dans les devoirs comme dans les droits.

N'oubliez pas, surtout, qu'à l'heure où je vous entretiens de ces chose d'ordre si élevé, des milliers de citoyens affrontent la mort afin que votre part de bien-être soit augmentée, que l'instruction soit donnée à tous, qu'il n'y ait plus d’injustices, de privilégiés, que les forts, les puissants n'écrasent plus les faibles.

Aimez donc la Commune comme elle vous aime...

Dès le 1er avril, la Commune avait reçu une délégation de la Société d'éducation nouvelle, porteuse d'un vœu demandant que l'instruction devienne laïque et obligatoire (J.O. du 2 avril].

Le 9 mai, la section des Carrières de l'internationale demande à la Commune de décréter « l'instruction laïque primaire et professionnelle, obligatoire et gratuite à tous les degrés ».

De nombreux docteurs, le Comité des femmes socialistes offrent leur concours.

Comme Varlin, Vaillant accorde une grande importance à la formation professionnelle.

La Commission de l'enseignement décide de tenter deux expériences : une école de garçons et une école de filles.

Le 3 mai, le docteur Parisel, élu du 7e, intervient à l'Assemblée de la Commune pour que l'établissement des Jésuites de la rue Lhomond soit transformé en asile de vieillards. Mais Vaillant a prévu une autre destination pour ces vastes locaux. Le 6 mai, il annonce par affiche l'ouverture prochaine d'une première école professionnelle, 18, rue Lhomond.

Les enfants de douze ans et au-dessus y seront admis, quel que soit l'arrondissement qu'ils habitent, pour compléter l'instruction qu'ils ont reçu dans les écoles primaires et pour y faire, en même temps, l'apprentissage d'une profession. Les parents sont priés de faire inscrire leurs enfants à la mairie du 5e, en indiquant le métier choisi. On fait appel aux ouvriers de plus de quarante ans désirant présenter leur candidature comme maître d'apprentissage, aux professeurs de langues vivantes, de sciences, de dessin et d'histoire qui désirent prêter leur concours pour cet enseignement nouveau.

Des réunions d'organisation se tiennent à la mairie du 5°, sous la direction de Da Costa père et d'Eugène André. Ce dernier s'active tellement que l'école ouvre ses portes le 22.

Le 12 mai, Vaillant décrète la réouverture de l'école de dessin de la rue Dupuytren [6e] comme école professionnelle d'art industriel pour jeunes filles. On y enseigne le dessin, le modelage, la sculpture sur bois, sur ivoire et en général les applications du dessin à l'industrie. Là aussi, les cours pratiques sont complétés par des cours scientifiques et littéraires.

Les municipalités d'arrondissement ne sont pas moins actives.

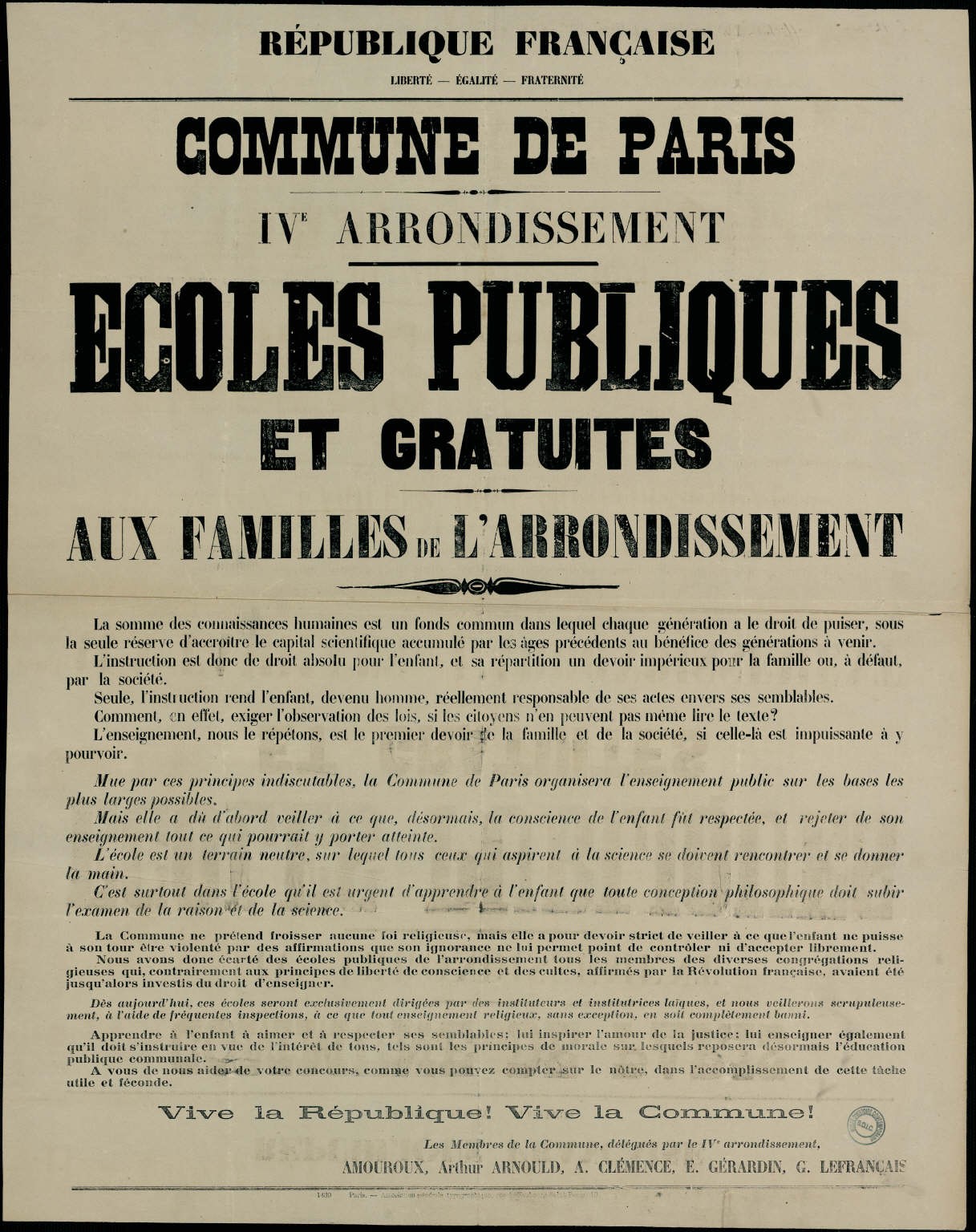

Dans le 4e, la municipalité lance le 12 mai une proclamation aux familles pour faire ressortir que l'instruction est à la fois un droit absolu pour l'enfant et un devoir impérieux pour la famille ou, à défaut, pour la société. L'appel affirme le principe de la neutralité scolaire et fait de la laïcité la conséquence de ce principe. Il annonce que tous les congréganistes ont été écartés des écoles publiques de l'arrondissement et que de fréquentes inspections permettront de s'assurer que l'enseignement religieux est désormais banni.

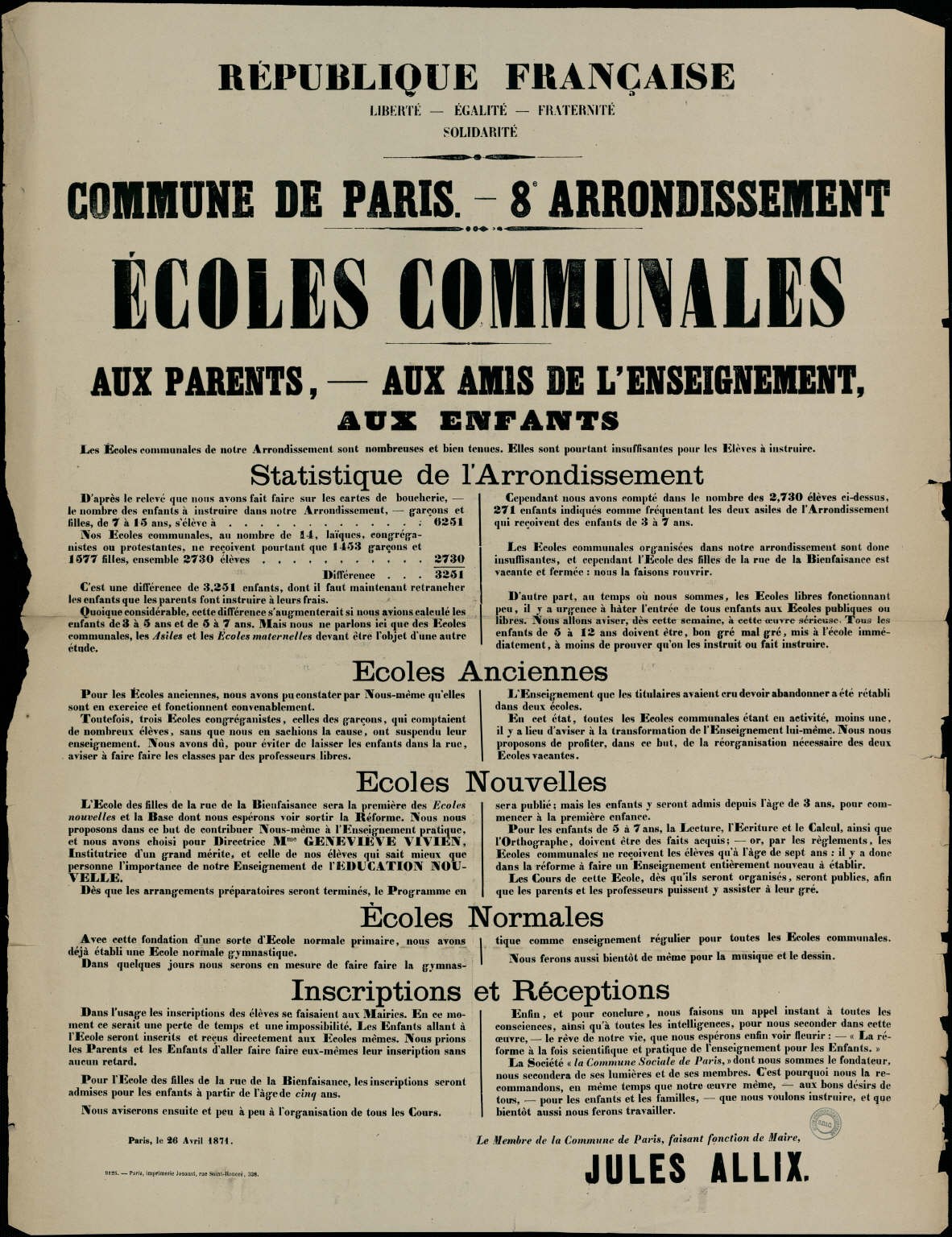

Le 8e arrondissement se distingue grâce à Allix. Tout un travail de statistique basé sur les cartes de viande permit de se rendre compte jusqu'à quel point sévissait l'absentéisme scolaire. Les écoles anciennes furent maintenue et une école dite « nouvelle » projetée.

Allix nomma une de ses anciennes élèves directrice de cette école. Les cours devaient en être publics « afin que les parents et les professeurs puissent y assister à leur gré ». Allix fonda une école-asile pour les orphelines et les jeunes personnes sans travail et une école normale de gymnastique. Il se proposait, en outre, de créer des classes provisoires dans tous les quartiers, comme préfaces aux écoles nouvelles.

Dans le 10e, l'école du faubourg Saint-Martin fut ouverte le 24 avril, après sa laïcisation, à tous les enfants de six à quinze ans, sans distinction de nationalité. Son directeur, le citoyen Poirson, licencié en droit, y faisait tous les jeudis soir un cours public « de morale rationnelle et de droit politique »

Le 17e avait pour délégué à l'instruction, le citoyen Rama, membre de la commission d'organisation de l'Enseignement. Rama s'occupa d'une « solution théorique et pratique » à donner à la question des écoles tenues par les religieux. Dans un manifeste, contresigné par Benoît Malon, et adressé aux instituteurs et institutrices, Rama développe les raisons qui militent, suivant lui, en faveur de la neutralité religieuse à l'école. Il admettait que « dans tous les temps et dans tous les pays on a abusé, même de la meilleure foi du monde, de l'ignorance et de l'innocence de l'enfant pour lui inoculer, par exemple, par la contrainte et par l'habitude des préventions, des sentiments d'injustice et de haine qui aboutissent a des désordre sociaux et à des guerres ».

C'est reconnaître le caractère poli- tique de l'école, c'est admettre qu'elle a été jusque-là un instrument d'esclavage entre les mains des classes dominantes.

Rama recommande aux maîtres :

a] l'emploi exclusif de « la méthode expérimentale ou scientifique, celle qui part toujours de l'observation des faits quelle qu'en soit la nature : physiques, moraux, intellectuels » ;

b] l'enseignement moral « dégagé de tout principe religieux ou dogmatique » et aussi éloigné de « l'esprit de domination » que de « l'esprit de servitude » ;

c] l'élimination des pratiques et images religieuses ;

d] la disparition de tout livre « contraire à la méthode scientifique et aux sentiments de concorde ».

Cette dernière prescription rapprochée du considérant sur le rôle de l'école dans la préparation psychologique des guerres et des désordres sociaux nous permet d'inférer que Rama avait déjà en vue l'élimination des livres tendancieux, chauvins et autres.

Les journaux dévoués à la Commune reproduisirent tout au long le manifeste du citoyen Rama. Il fut inséré au Journal Officiel et La Sociale souligne la sympathie qu'il lui inspirait.

Ces efforts pour l'enseignement emportent l'accord de tous les républicains sincères et suscitent même l'enthousiasme et le lyrisme des journalistes. C'est ainsi que le journal Le père Duchène salue les premières écoles professionnelles créées pour les enfants du peuple, « les petits sans-culottes ».

Ce sont les enfants du peuple qui vont maintenant jouer sous les arbres des grandes cours,

Etudier dans les vastes salles,

Rire comme des fous dans préaux,

Pencher leurs petites têtes sur les livres,

Aspirer à pleins poumons le grand air et la science,

Travailler enfin, et se bien porter, nom de Dieu !

Comme ça convient à leur âge...

Comme l'homme ne vit pas que par son estomac,

Et que le cerveau chez lui compte bien aussi pour quelque chose,

On leur apprendra tout de suite qu'il faut faire d'eux des hommes complets,

C'est-à-dire capables de mettre en œuvre toutes leurs facultés,

Et de produire non seulement par les bras, mais encore par l'intelligence.

En un mot, on leur foutra une éducation scientifique intégrale.

Et avec ça, le père Duchène croit qu'ils deviendront des lapins un peu distingués...

Il s'agissait là de l'organisation de l'enseignement, mais quel contenu devait avoir cet enseignement ? Georges Cognot a rassemblé de précieux renseignements sur cette question.

Quant au contenu de l'enseignement, les communards le définissaient en parlant d'enseignement intégral. Ils entendaient par là, avec beaucoup de clarté, quelque chose qui se rapprochait pourtant de ce que Marx et les marxistes désignaient par l'expression d'enseignement polytechnique (Marx disait encore : « technologique »), portant sur les bases générales de toute production et lié à la pratique de la production.

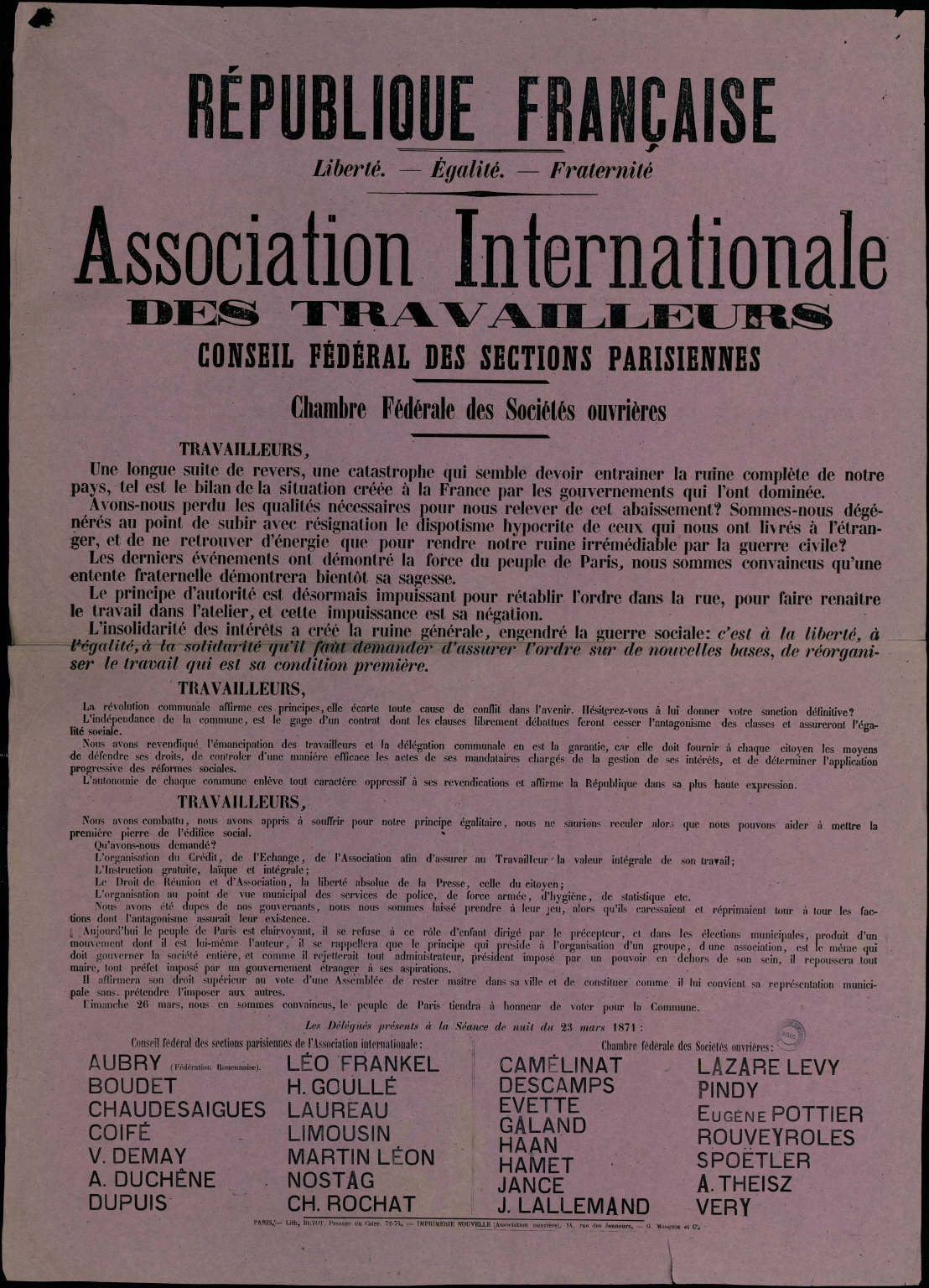

L'instruction intégrale, tendant à faire des hommes complets, à développer harmonieusement toutes les facultés, à lier la culture intellectuelle à la culture physique et à l'enseignement technique, était une des revendications de l'internationale. La question avait été traitée dans le rapport du Conseil général au congrès de Genève (1866) et dans une résolution du congrès de Lausanne (1867). L'affiche du Conseil fédéral des sections parisiennes de l'internationale, rédigée le 23 mars, avait réclamé, entre autres, « l'instruction gratuite, laïque et intégrale ». Les communards critiquaient énergiquement le décalage entre le travail manuel et le travail intellectuel ; un journal comme Le Vengeur demandait que « dès son jeune âge, l'enfant passe alternativement de l'école à l'atelier... ».

L'idée de former un homme complet et harmonieusement développé inspire le célèbre appel de Vaillant daté du 17 mai.

|

Considérant qu'il importe que la Révolution communale affirme son caractère essentiellement socialiste par une réforme de l'enseignement, assurant à chacun la véritable base de l'égalité sociale, l'instruction intégrale à laquelle chacun a droit, et lui facilitant l'apprentissage et l'exercice de la profession vers laquelle le dirigent ses goûts et ses aptitudes ; Considérant, d'autre part, qu'en attendant qu'un plan complet d'enseignement intégral ait pu être formulé et exécuté, il s'agit d'arrêter les réformes immédiates qui assurent, dans un avenir prochain, cette transformation radicale de l'enseignement. La délégation de l'enseignement invite les municipalités d'arrondissement à envoyer dans le plus bref délai, au ci-devant ministère de l'instruction publique, 110, rue de Grenelle-Germain, les indications et renseignements sur les locaux et établissements les mieux appropriés à la prompte institution d'écoles professionnelles, où les élèves, en même temps qu'ils feront l'apprentissage d'une profession, compléteront leur instruction scientifique et littéraire... |

Il est inutile de souligner que ce texte amorce l'enseignement intégral combinant le travail manuel et les études. En même temps, Vaillant reconnaît avec une entière probité que la conception du contenu de l'enseignement intégral reste, chez les révolutionnaires du 18 mars, floue et imprécise. Mais l'intention générale est claire : union du travail manuel et du travail intellectuel.

Le Vengeur écrivait, dans l'article déjà cité :

Il faut, enfin, qu'un manieur d'outil puisse écrire un livre, l'écrive avec passion, avec talent, sans pour cela abandonner l'étau ou l'établi. Il faut que l'artisan se délasse de son travail journalier par la culture des arts, des lettres ou des sciences, sans cesser, pour cela, d'être un producteur.

Participation des enfants à la défense de la Commune

« Aimez donc la Commune comme elle vous aime ! »

demandait Allemane aux élèves de l'école de la rue Rollin. « Vive la Commune ! » lui avaient répondu les enfants. C'est la réponse de la plupart des gamins de Paris, par la voix, par l'action, par la vie donnée pour leur propre cause. Il est intéressant de lire, à ce sujet, le rapport du capitaine Guichard, lors de l'enquête parlementaire décidée le 17 juin 1871 par des Versaillais vainqueurs. Au dehors des explications nébuleuses d'un serviteur de la bourgeoisie, on y trouve des renseignements intéressants.

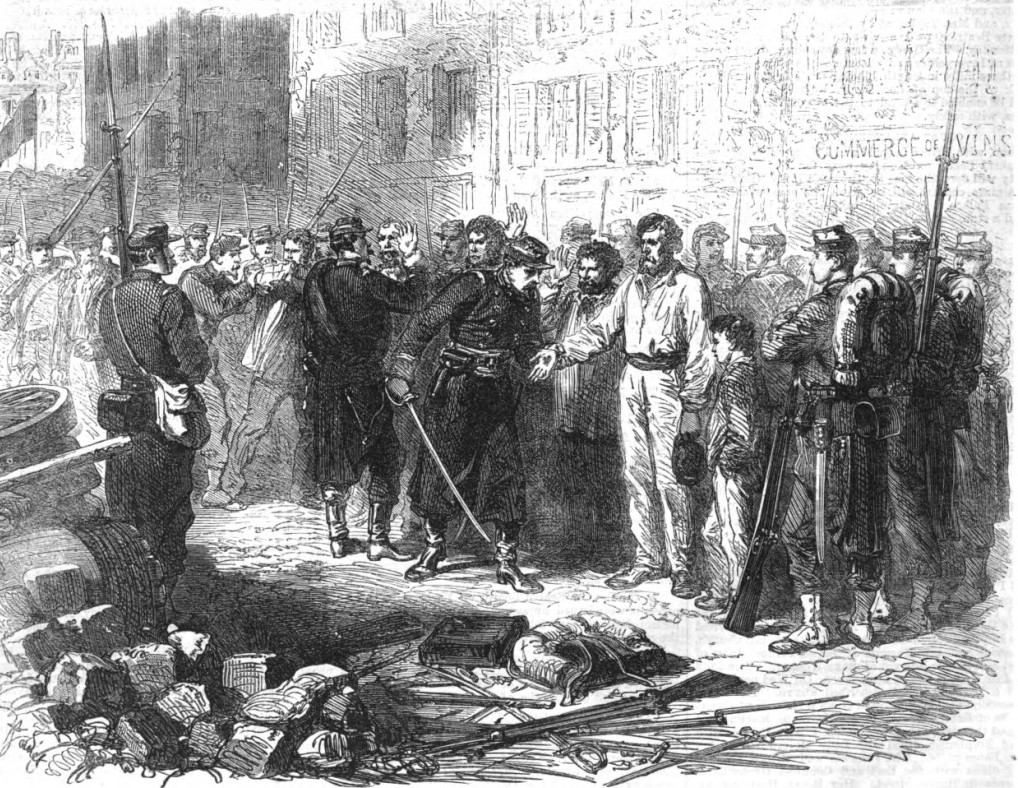

Sur le nombre important d'enfants participant à l'insurrection, le capitaine Guichard écrit :

Les enfants de seize ans et au-dessous, inculpés de participation au mouvement insurrectionnel de Paris, ont fait l'objet d'une instruction spéciale.

Ces enfants, dirigés sur Versailles, au fur et à mesure des arrestations, ont formé, dès les premiers jours, une catégorie distincte, et, s'il n'a pas été possible de leur affecter une prison spéciale, on les a, du moins, tenus dans des quartiers séparés. Ensuite, leur nombre augmentant, on a dû en faire transférer une partie dans des dépôts de l'intérieur, notamment à Rouen.

La procédure relative aux jeunes prévenus devait suivre son cours régulier.

Cependant, le nombre considérable des enfants compromis dans l'insurrection constituait un fait tellement anormal qu'il a semblé utile, dans un ordre d'idées, de centraliser l'information et d'en confier la direction à un rapporteur muni d'instructions particulières. Le but indiqué était de préparer, à l'aide de recherches nécessitées par l'œuvre de la justice, les éléments d'une étude morale supplémentaire, de déterminer à ce point de vue le degré de participation et de faire ressortir, dans un tableau d'ensemble, les diverses phases de la culpabilité, aussi bien que les causes productrices d'un désordre moral sans précédent dans les crises révolutionnaires.

On a vu que les enfants de sept à quatorze ans formaient presque un tiers du nombre total. Comment expliquer une aussi précoce dépravation ?

Il y avait évidemment, à côté de l'entraînement ou de l'esprit d'imitation naturel à l'enfance, une source plus profonde du mal qu'il était important de rechercher et, il n'était pas possible, à première vue, d'attribuer à des enfants si jeunes toute la part de responsabilité correspondant aux crimes commis. Un tableau accompagné de quelques notes fera ressortir les déplorables conditions de famille dans lesquelles avaient vécu presque tous ces enfants.

Les éléments de l'instruction faisaient complètement défaut pour ces prévenus. A l'exception de quelques-uns régulièrement enrôlés malgré leur âge, et dont les noms pouvaient, à la rigueur, se retrouver sur le contrôle de la Garde nationale, presque tous n'avaient à leur dossier que des renseignements sans importance. Beaucoup avaient été incorporés dans les bataillons insurrectionnels, du 10 au 20 mai, mais aucune trace de ces enrôlements ne subsistait ; et beaucoup aussi avaient suivi les bataillons au hasard, sans y être inscrits. Les parents eux-mêmes ne savaient le plus souvent ce qu'était devenu tel enfant qui avait subitement quitté le foyer de la famille, et ne pouvaient fournir la moindre indication. Enfin, la plupart des patrons avaient fermé leurs ateliers ou leurs magasins, les uns pour sortir de Paris, les autres pour prendre part à l'insurrection.

Les interrogatoires, seuls, pouvaient donc mettre les juges d'instruction sur la trace de la culpabilité ; mais les enfants se renfermaient dans un système absolu de dénégation, ou bien brodaient un thème invariable dont aucun raisonnement ne pouvait les faire sortir.

Il est possible d'établir une échelle de culpabilité en divisant en quatre catégories les divers groupes dont il vient d'être parlé :

1] les enfants qui ont pris une part active au mouvement insurrectionnel et qui avaient à leur charge de mauvais antécédents ou des condamnations judiciaires ;

2] les vagabonds sans famille ou abandonnés par des parents coupables, dont la culpabilité était évidente, mais pouvait résulter surtout des circonstances ;

3] ceux qui, ayant pris une part minime au mouvement révolutionnaire, semblaient y avoir été entraînés par la misère et pouvaient invoquer des antécédents favorables ;

4) Ceux qui, enfin, n'ayant pris aucune part active à l'insurrection, avaient été arrêtés dans la rue ou dans des perquisitions, soit parce que leurs parents étaient eux-mêmes compromis, soit parce que, cédant à la curiosité naturelle de l'enfance, ils avaient trompé la surveillance de leurs familles pour s'éloigner de leur quartier.

Ainsi, Gavroche se réveille avec la Commune. Ce sont des jeunes qui crient les journaux populaires dans les rues. Ce sont eux qui assurent le ravitaillement des barricades. Et même de l'avis de Dommaget, historien de la Commune, il convient de mettre en relief la belle conduite de tous ces braves petits prolétaires qui, surexcités par la situation révolutionnaire, aigris par les privations successives, devaient, comme le reconnaîtront plus tard les juges des conseils de guerre, « fournir à l'insurrection un concours très utile. »

C'est un fait que le gamin de Paris, ce gavroche si prompt aux polissonneries autant qu'à l'héroïsme, a joué un rôle à toutes les époques de crises révolutionnaires. Et si l'on admet que la profondeur d'une révolution se mesure à l'ardeur des femmes et des enfants, il faut en conclure, étant donné la large participation des enfants et de leurs mères, que la Commune constitue la plus forte tempête révolutionnaire qui ait soufflé sur la capitale.

On ne vit pas seulement des ban- des d'enfants ouvriers promener dans les rues de petits drapeaux rouges au chant de La Marseillaise et aux cris de Vive la Commune !, par milliers, des enfants se précipitèrent au combat des avant-postes ou firent le coup de feu sur les barricades.

« Ils suivaient les bataillons aux tranchées, dans les forts, s'accrochaient aux canons », a noté Lissagaray.

Les journaux du temps relatent leurs traits de courage. Cueillons-en quelques-uns .

V. Thiebaut, quatorze ans, accourait à travers les balles pour donner à boire aux défenseurs du rond-point de Saint-Ouen. Les obus ayant forcé les fédérés à se replier, ceux-ci allaient sacrifier une pièce de vin appartenant à leur bataillon. Mais l'enfant la défonça au péril de sa vie en s’écriant :

Ils ne boiront toujours pas notre vin.

Puis il saisit une carabine, la chargea et tua un officier de gendarmerie, après quoi il sauva un fourgon du bataillon.

Charles Benderitter, quinze ans, s’offrit comme artilleur à la 75 batterie de la Marseillaise. Son enthousiasme, sa gaieté lui attirèrent l'affection de ses camarades ; la sûreté de son coup d'œil le fit remarquer. Pendant dix jours et dix nuits, il ne quitta pas sa pièce et chacun de ses coups portait. Le 18 avril, à Neuilly, tandis qu'il s'assurait de l'exactitude de son tir, un éclat d'obus l'atteignit à une jambe et lui coupa presque le pied. Il tomba en criant « Vive la République ! ». Transporté à l'ambulance, il supporta vaillamment ses souffrances.

Les « tirailleurs Painchaud », qui comprenaient des enfants d e quinze ans, se livrèrent à des coups d'audace. On les vit, le 16 mai, risquer une escapade des plus hardies. Sans ordre et en cachette, ils descendirent des remparts à l'aide d'échelles et s'aventurèrent dans le bois de Boulogne. Au bout d'une heure, ils rentrèrent, rapportant des chassepots enlevés à des gendarmes qu'ils avaient surpris. Dans les mêmes parages de la porte Maillot, Eugène Vaxivière, treize ans et demi, plus d'un mois auparavant, avait continué de servir malgré sa blessure.

Le 23 mai, quand le Comité de salut public annonça que l'ennemi s'était introduit dans la capitale et lança son appel célèbre « Tout le monde aux barricades ! », il trouva un puissant écho parmi l'enfance ouvrière.

Benoît Malon estime à 5.000 le nombre des enfants qui, aux sombres jours de la semaine sanglante, combattirent ou moururent sur les barricades aux cris de « Vive la Commune ! », « Vive la République universelle ! », « Vive le travail ! ». Cette estimation paraît fortement exagérée à première vue. Mais quand on sait que sur les 20.000 fédérés morts, il y eut bien des enfants, quand on relève 651 enfants arrêtés officiellement, quand on en voit bon nombre condamnés à la déportation, à l'emprisonnement ou affectés dans des maisons de correction par les conseils de guerre, on se dit que Benoît Malon n'a peut-être par tellement forcé la note.

Tout un corps de jeunes combat- tants fut habillé, équipé et armé les 21 et 22 mai. On l'appela le corps des Pupilles ou Enfants de la Commune. Il était caserné place du Château-d'Eau, actuellement place de la République. Ce corps comprenait une centaine de garçons de dix a seize ans qui s'étaient enrôlés de leur plein gré et recevaient une solde de 15 sous par jour. La majorité semble avoir été composée d'enfants de quatorze et quinze ans. C'étaient des fils d'ouvriers, pour la plupart chétifs. Ils participèrent à la construction et assurèrent la défense des barricades établies aux abords de la place du Château-d’Eau et dans la rue du Faubourg-du-Temple. Les deux barricades de la rue de l'Entrepôt paraissent avoir été entièrement défendues par eux. Maison par maison, tirant jusqu'à cinquante coups de feu, ils défendirent la rue Magnan pour se replier sur la grande barricade du Château-dEau qui obstruait l'entrée du boulevard Voltaire. Là, ils multi- plièrent les actes de bravoure et de témérité. L'un d'eux saisit un guidon et monta sur les pavés, narguant l'ennemi, lui reprochant d'avoir tué son père. Vermorel, Jaclard, Theisz, Lisbonne dirent à l'enfant de descendre. Il refusa, s'obstinant, jusqu'au moment où une balle versaillaise le foudroya.. Un peu plus tard, au même endroit, le vieux Delescluze ne devait pas mourir autrement que ce jeune héros. On vit là, encore, un gamin de quinze ans, Dauteuille, franchir les pavés et, sous une grêle de balles, ramener aux fédérés le képi d'un lieutenant tué en avant de la barricade.

Le plus enragé tireur d'une des barricades du faubourg du Temple fut un enfant dont le tranquille héroïsme est passé à la postérité. La barricade enlevée, tous ses défenseurs sont alignés le long d'un mur pour être fusillés. Alors l'enfant demande a l'officier versaillais quelques minutes de répit, le temps d'aller chez lui, tout près, porter sa montre d'argent et dire adieu à sa mère. L'officier le laisse partir :

..."Va-t'en, drôle ! "

L'enfant s'en va. Piège grossier ! Et les soldats riaient avec leur officier.

Et les mourants mêlaient à ce rire leur râle.

Mais ce rire cessa, car soudain l'enfant, pâle, brusquement reparut, fier comme Viala, vint s'adosser au mur et leur dit :

"Me voilà ! "

C'est ainsi que le relate Victor Hugo, admiratif et ému.

Et Lissagaray, témoin direct, a ces mots qui en disent long :

Au combat, bien souvent, le fils marche à côté du père.

Dans cette mêlée de dévouement, les enfants défiaient les hommes et les femmes.

Au fort d'lssy, sur le point de tom- ber aux mains des versaillais, les fédérés venus en renfort trouvent un enfant, Dufour, auprès d'une brouette remplie de cartouches et de gargousses, prêt à se faire sauter, espérant entraîner la voûte avec lui.

À la construction des barricades, il y a des hommes, des femmes, des enfants. Les uns creusent la terre, les autres portent les pavés. Des enfants manient des pelles et des pioches aussi grandes qu'eux.

La répression des Versaillais

La cruauté des Versaillais égala bien l'héroïsme des enfants. Le commissaire de police d'Auteuil rapporte, avant la Semaine sanglante, que les soldats de Versailles disent qu'ils n'épargneront personne, ni femmes, ni vieillards, ni enfants, attendu qu'il n'y a que de la crapule à Paris et qu'il faut en débarrasser la France. Ils tinrent parole. On estime à 30.000 le nombre des victimes de la répression. Le massacre des prisonniers est courant. On égorge dans les ambulances. Des milliers d'hommes, de femmes, de vieillards, d'enfants sont emmenés à Versailles, tête nue et souvent tués en route.

À l'Ecole polytechnique, à la caserne Dupleix, aux gares du Nord et de l'Est, au jardin des Plantes, on fusille des femmes, des enfants ; leur mari ou leur père criant :

Fusillez-nous avec eux !

Le journaliste Camille Pelletan écrit, sur la longue file des prisonniers qui vont de Paris à Satory, les lignes suivantes :

Ils avaient avec eux très peu de combattants ; les fusillades épargnaient le voyage aux combattants et à beaucoup d'autres.

On semble toujours croire que je raconte ici les cruautés exercées contre les partisans de la Commune ; je raconte les cruautés exercées contre Paris tout entier. C'est Paris qui fut mis à sac et couvert de sang ; le spectacle de la victoire du gouvernement légal, avec ses innombrables milliers de prisonniers, hommes, femmes, enfants, tous liés de cordes, suivant la route de Versailles, à coups de baïonnette et de sabre, par le soleil, nue tête, à pied, la gorge brûlée par la soif... ce spectacle n'est pas de ce siècle.

Voici, enfin, des extraits de la lettre d'un artilleur versaillais paysan qui, s'exprimant comme il peut, rend toute l'horreur du massacre :

Mon père et ma mère, je puis vous dire que c'est triste. Il faut le voir pour le croire. Si vous aviez entendu les cris des femmes, des filles, des enfants. Ils se mettaient à genoux. Ils nous demandaient pardon. Les chefs nous criaient :

"Pas de pardon... Embrochez !"

Toujours les cris que l'on entendait.

ils nous empêchaient de marcher. Le sang coulait comme de l'eau dans les rues. On marchait sur les morts, sur les blessés. On fouillait dans toutes les maisons. On les trouvait cachés dans les caves. Il n'y avait pas de pardon pour eux. Les femmes criaient :

"Mon Dieu, artilleur, je vous demande bien pardon !"

Les enfants, les filles, on n'écoutait rien. Autant de cachés, autant d'enfilés.

Les maisons où on n'a pas pu entrer, on les a bombardées. On y mettait le feu. Enfin, je vous dirais que les femmes, hommes, enfants marchaient en avant.

Les femmes étaient armées d'un chassepot aussi bien que les hommes.

Enfin, j'ai à vous dire que du soir, à 4 heures, au lendemain matin, à 7 heures, nous avons fait 80.000 prisonniers.

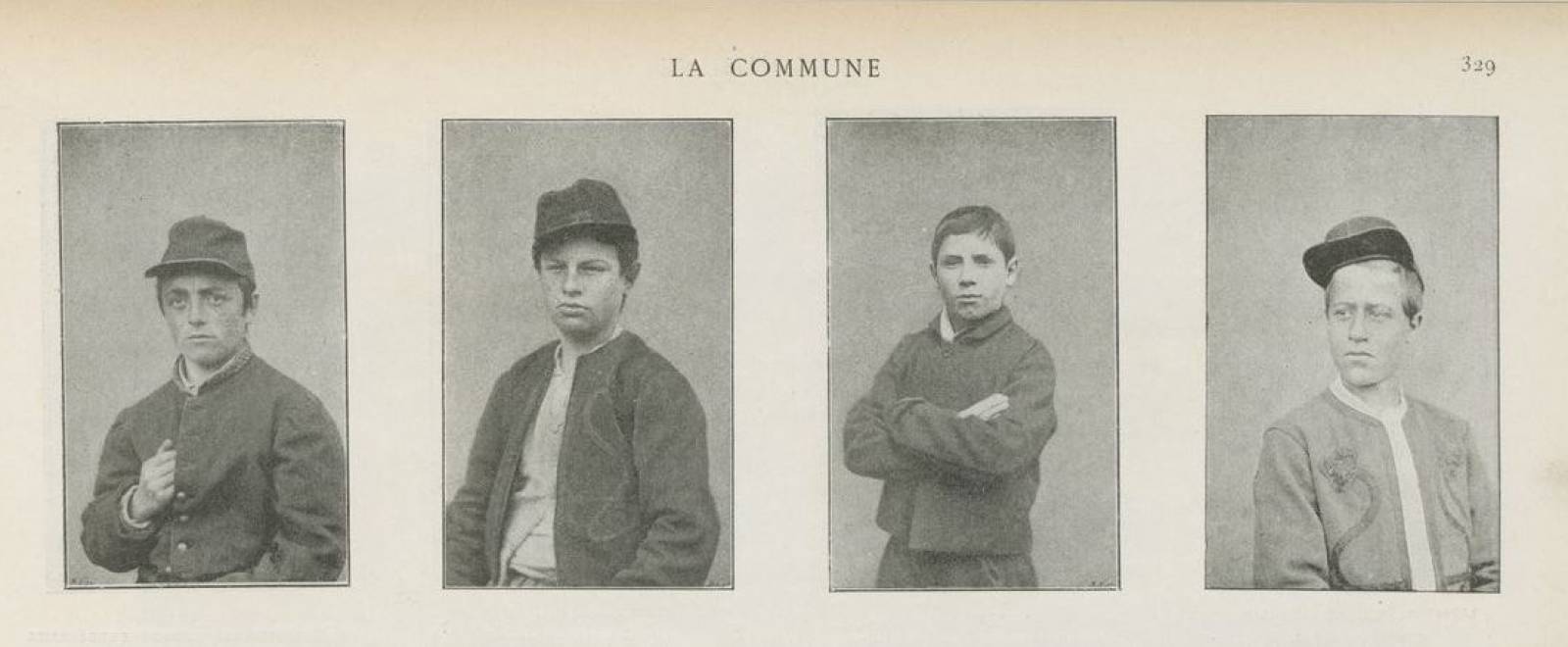

1 fut condamné aux travaux forcés ;

8 furent condamnés à la prison ;

36 enfermés dans des maisons de correction ;

33 maintenus sur les pontons ;

12 disparus ou décédés.

Mais, pour terminer ce chapitre, je voudrais laisser la parole à Lissagaray relatant le procès des 15 enfants de Paris, Pupilles de la Commune.

Le plus âgé à seize ans ; le plus jeune, si petit qu'il dépasse à peine la balustrade des accusés, en a onze. Ils portent une blouse bleue et un képi militaire.

Druet, dit le soldat, que faisait votre père ?

— Il était mécanicien.

— Pourquoi n'avez-vous pas travaillé comme lui ?

— Parce qu'il n'y avait pas de travail pour moi.

Bouverat, pourquoi êtes-vous entré dans les Pupilles de la Commune ?

— Pour avoir à manger.

— Vous avez été arrêté pour vagabondage ?

— Oui, deux fois : la deuxième fois, c'est pour avoir volé des chaussettes.

Cagnoncle, vous étiez enfant de la Commune ?

— Oui monsieur.

— Pourquoi avez-vous quitté votre famille

— Parce qu'il n'y avait pas de pain.

— Avez-vous tiré beaucoup de coups de fusil ?

— Une cinquantaine...

Lescot, pourquoi avez-vous quitté votre mère ?

— Parce qu'elle ne pouvait pas me nourrir.

— Combien étiez-vous d'enfants ?

— Trois.

— Vous avez été blessé ?

— Oui, par une balle à la tête.

Lamarre, vous aussi, vous avez quitté votre famille ?

— Oui monsieur, c'est la faim.

— Et où avez-vous été alors ?

— A la caserne, pour m'enrôler.

Leberg, vous avez été chez un patron et on vous a surpris prenant la caisse. Combien avez-vous pris ?

— Dix sous.

— Cet argent ne vous brûlait pas les mains ?

Et vous, hommes aux mains rouges, ces paroles ne vous brûlaient pas les lèvres ? Sinistres sots qui ne compreniez pas que, devant ces enfants jetés dans la rue, sans instruction, sans espoir, par la nécessité que vous leur aviez faite, le coupable c'était vous, ministère public d'une société où des êtres de douze ans, capables, avides de travail, étaient forcés de voler pour avoir une paire de chaussettes et n'avaient pas d'autre alternative que de tomber sous les balles ou de tomber sous la faim.

Ainsi pourrait se terminer l'histoire de « la Commune et de l'Enfance » pour qui ne comprendrait pas le sens de cette histoire, pour qui lirait les événements sans la lumière de la science qui nous guide, ou sans l'espérance du « temps des cerises », du temps des pains et des roses.

Mais reste toujours valable et pro-phétique le drapeau des phrases de Vallès claquant le 18 mars :

Quai qu'il arrive, dussions-nous être de nouveau vaincus et mourir demain, notre génération est consolée ! Nous sommes payés de vingt ans de défaites et d'angoisses.

Clairons ! sonnez dans le vent ! tambours ! battez aux champs !

Embrasse-moi, camarade, qui a comme moi les cheveux gris ! Et toi, marmot qui joue aux billes derrière la barricade, viens que je t'embrasse aussi.

Le 18 mars te l'as sauvé belle, gamin ! Tu pouvais, comme nous, grandir dans le brouillard, patauger dans la boue, rouler dans le sang, crever de honte, avoir l'indicible douleur des déshonorés !

C'est fini!

Nous avons saigné et pleuré pour toi. Tu recueilleras notre héritage.

Fils des désespérés, tu seras un homme libre !

Clovis Hugues l'avait compris aussi lorsqu'en 1903, en adieu à J.-B. Clément, immortel communard et immortel poète du « temps des cerises », il écrivit ce poème à Clément :

Maintenant tu dors du sommeil sans rêve,

Loin des vastes bruits qu'on jette aux échos.

Mais rassurons-nous : ta moisson se lève

Dans le rouge éclat des coquelicots.

Le livre à l'enfant, le droit pour la femme !

Plus d'êtres courbés sous l'essieu du char!

Nous détrônerons de leur socle infâme

Les bardes félons qui chantaient César.

Nous verrons crouler la dernière idole.

Plus d'épis humains tombant sous la faux!

Nos bras tailleront des bancs pour l'écoleDans l'horrible bois des vieux échafauds.

Comme nous aimons le dire souvent, « montés à l'assaut du ciel », les communards avaient en eux, pour leurs enfants, pour les enfants de leurs enfants la certitude de la victoire finale, un jour. Et comme l'écrivait le Père Duchêne :

Une fois que nous avons vu la lumière, on a beau nous crever les yeux, nous gardons éternellement le souvenir du soleil.

Mais donnant sa véritable dimension internationale à la Commune, consacrant également sa vocation prophétique d'amorceuse d'un monde qui aujourd'hui naît et grandit pour le bonheur de tous les enfants du monde, pour le bonheur de toute l'humanité, un jeune poète révolutionnaire de vingt-deux ans, d'au-delà des Balkans, Christo Botev, Bulgare exilé, écrivait dès juillet 1871.

L'école et seule l'école, écrivait le journal La Macédoine, sauvera l'Europe du renversement social, l'école et seule l'école, répétons-le, la préparera pour ce changement, mais non l'école de Jean Chrysostome et de Loyola, de Guillaume et de Napoléon, mais celle de Fourier et de Proudhon, de Cuvier et de Newton — et l'école de la vie.

Les communards sont des martyrs, car ce ne sont pas les moyens de leur lutte pour la liberté qui comptent, mais l'idéal de cette lutte. La liberté aura, elle aussi, ses jésuites,

disait Heine.

Que nos journalistes cessent de pleurnicher, comme le feront certainement les journalistes européens, et qu'ils gardent leurs larmes pour pleurer d'autres capitales, d'autres vandalismes et souffrances, lorsque l'esclave criera à son maître :

Qui es-tu pour pleurer ?

Es-tu homme ou femme, ou bien hermaphrodite — animal ou poisson ?...

Et le jour sera - le jour premier...

Registre des enfants de la Commune (tableau) Jean-Claude Farcy

Une source inédite : le registre des enfants de la Commune de Paris (1871) Jean-Claude Farcy

https://doi.org/10.4000/criminocorpus.7417

Lire l'article sur Répression de la Commune de Paris 1871 - Petit dictionnaire des enfants emprisonnés. ICI

Paul Doussin

L’article de Paul Doussin est paru dans La Commune Revue d’Histoire de l’Association des Amis de la Commune 1871, N° 8 – septembre 1977.