Chronique d’un massacre annoncé

En cet après-midi du 21 mai, alors qu’au jardin des Tuileries, de nombreux Parisiens tentent, le temps d’un concert, d’oublier la canonnade qui ne cesse depuis début avril, les premiers lignards s’apprêtent à franchir la porte de Saint-Cloud. À quelques heures de son offensive finale sur la capitale, essayons de comprendre les raisons de la « haine génocidaire » (1) qui domine l’état d’esprit de l’armée versaillaise.

De nombreux articles, jusqu’à nos jours, expliquent que les massacres de communards durant la semaine sanglante étaient spontanés, perpétrés par des soldats hors de contrôle, rendus fous par les combats de rue, les exécutions d’otages et le ciel de Paris rougi par les incendies. Une façon de dédouaner les chefs militaires et le pouvoir versaillais de leurs responsabilités. Mais, à la lumière des événements qui ont précédé l’attaque de Paris, force est de constater que la confrontation à mort est le résultat d’une stratégie assumée et que tout a été fait pour attiser la haine des soldats et les encourager aux pires exactions.

Pour vérifier cela, il faut reprendre le fil des événements à partir de l’armistice du 28 janvier avec les Prussiens. La préoccupation de Thiers, chef du pouvoir exécutif depuis fin février, est de reprendre le pouvoir sur la capitale. Les Parisiens n’ont pas accepté la capitulation. Leur Garde nationale, forte de deux cents bataillons, ne veut pas rendre les armes et regroupe ses canons sur les buttes.

Pendant le siège par les Prussiens, l’assemblée avait déménagé à Bordeaux. Les députés de gauche, logiquement, souhaitaient la rapatrier à Paris. Thiers manœuvre pour l’installer à Versailles, anticipant une guerre civile, comme il le révèle et l’assume dans ses « Notes et souvenirs », publiés en 1901 :

Je compris que, si Paris se soulevait, comme on pouvait le craindre, les troupes détachées pour garder l'Assemblée manqueraient à l'armée qui marcherait contre l'insurrection. Cette considération me fit préférer à Fontainebleau, Versailles, qui n'était qu'à quatre lieues de la capitale et la dominait complètement par le Mont-Valérien. De Versailles, il était facile d'aller au secours de l'armée ; si celle-ci avait à se replier, elle trouverait un point d'appui peu éloigné et solide. Je proposai donc Versailles, sans donner, bien entendu, les motifs de ma préférence pour cette ville.

Thiers n’évoque même pas l’idée d’une conciliation. Un mois avant le 18 mars, il se préparait déjà à une guerre fratricide et meurtrière.

Le 19 mars,

après le soulèvement, beaucoup, parmi la bourgeoisie, s’opposent à sa volonté de quitter Paris, dont les ministres Jules Favre et Jules Simon. Mais, toujours guidé par sa logique de confrontation armée, Thiers décide de replier sans attendre les troupes sur Versailles, craignant de voir les bataillons de la Garde nationale rejoindre en masse les insurgés :

... si nous restions dans Paris sans agir, la contagion morale de l'insurrection gagnerait l'armée, qui ne tarderait pas à nous abandonner. La retraite sur Versailles s'imposait donc. À Versailles, on pourrait camper l'armée, la renforcer, raffermir son moral ; on la ramènerait ensuite forte de cent ou cent cinquante mille hommes.

La guerre civile est inscrite dans les plans de Thiers et d’une certaine manière l’exécution des généraux Clément-Thomas et Lecomte par les insurgés le sert pour entretenir le sentiment de vengeance au sein de l’armée. Le même sentiment animera les prisonniers de retour d’Allemagne qui, rejoignant les effectifs versaillais, se souviendront d’avoir être traités de capitulards par les Parisiens assiégés.

Frédéric Chauvaud, dans son Histoire de la haine (1), nous dit :

Contrairement au conflit qui structure les antagonismes, donne à l’autre une identité, permet de fixer un cadre à d’éventuelles négociations, la guerre civile transforme l’adversaire en ennemi irréductible. Lui et ses semblables sont les « hors sociétés » qu’il faut promptement exécuter et livrer au massacre en bloc.

L’attitude de Thiers vérifie ces propos. Il ne reconnaîtra jamais la Commune comme force belligérante. Sur ce principe, non seulement il repoussera les tentatives de négociations par des tiers (Francs-maçons, Ligue républicaine), mais il s’affranchira surtout des lois élémentaires de la guerre. Ainsi, dès les premiers engagements d’avril, on assiste à des exécutions de prisonniers. En attendant que l’armée se réorganise, l’inspirateur en chef de ces exactions est le général de réserve Vinoy.

Vinoy, ancien commandant de la place de Paris connaît bien les insurgés. Déjà le 22 janvier, après l’affrontement de l’Hôtel de Ville, il aurait fusillé sur place les insurgés arrêtés, si Jules Ferry ne l’avait pas retenu (2). Le 4 avril, Vinoy fait exécuter Émile Duval et deux officiers communards, au Petit-Bicêtre, un peu après leur arrestation.

Un général qui donne l’exemple, c’est un blanc-seing délivré aux plus avides de vengeance parmi les soldats. Les Galliffet n’ont rien à craindre, ils sont couverts.

Le mobile versaillais, Vaivrand, qui participa aux batailles de ce début d’avril, témoigne :

On a fait des prisonniers mais on les a tous tués. Si vous aviez vu, c’est de la crapule finie. On en a fusillé un en face de nous qu’un gendarme amenait. On a tous crié « à mort ». Un officier l’ajuste et au premier coup de feu l’individu est tombé sur le dos. Il ressemblait à un mandrin... Le soir on a perquisitionné dans deux ou trois maisons. Nous en avons pris deux qui s’étaient cachés. On les a emmenés je ne sais où. (3)

De fin mars où elle est très affaiblie, sur le recul, à mi-mai, l’armée est renforcée et réorganisée par le retour des prisonniers. La confiance revient, amplifiée par les succès sur le terrain et la reprise des forts. La mécanique du massacre, démonstration de puissance du vainqueur au vaincu, est enclenchée dans les esprits.

Ainsi, durant la semaine de reconquête de Paris, dans les terribles batailles de rue, la haine et la soif de vengeance ont atteint leur paroxysme. Les soldats sont encouragés aux exécutions sommaires dans le feu de l’action. Si on tarde, à froid, les considérations morales reprennent le dessus, l’assassinat est plus difficile. Ceux parmi les chefs qui ont gardé le respect des prisonniers sont souvent débordés, ou ont toutes les difficultés à se faire obéir, comme en témoigne le lieutenant Filippi (3) :

24 mai, 17h : un tout jeune homme encore revêtu de quelque insigne de la Garde nationale révoltée tomba entre nos mains : nos soldats voulaient le fusiller sur place, mais je parvins à l’arracher de leurs mains pour l’envoyer au poste qui avait été désigné et où les rebelles étaient jugés sommairement peut-être, mais jugés.

Malheureusement pour ce « tout jeune homme », la justice d’exception qui s’est mise en place est tout aussi expéditive. Le 22 mai, Thiers promet à l’Assemblée : « L’expiation sera complète » mais se fera « au nom de la loi et par la loi. » Dans les faits, une vingtaine de « cours prévôtales » sont installées dans Paris, du même type que celles qui, en 1815, au moment de la Restauration, furent l’instrument de la « terreur blanche » (4).

Versailles a préparé les esprits et mis en place les instruments du massacre. Thiers emploie bien le terme d’expiation. Dans les dictionnaires, il n’y en a pas de réelle définition juridique. Celle qui qui prévaut est religieuse :

Rite effectué pour apaiser la colère divine. Fête des expiations ; pain, victime d'expiation ; immolé en expiation. Une expiation qui consistait dans un sacrifice offert aux dieux. (5)

Ainsi, avec les cours prévôtales, le massacre est ritualisé, et c’est bien l’impression qui ressort du récit de Lissagaray (2) :

Au Luxembourg, les victimes de la cour prévôtale étaient d'abord jetées dans une cave en forme de long boyau, où l'air ne pénétrait que par une étroite ouverture. Les officiers siégeaient dans une salle du rez-de-chaussée garnie de brassardiers, d'agents de police, de bourgeois privilégiés en quête d'émotions fortes. Comme au Châtelet, interrogatoire nul et défense inutile. Après le défilé, les prisonniers retournaient dans une cave ou bien étaient conduits dans le jardin. Là, contre la terrasse de droite, on les fusillait. Le mur ruisselait de cervelles et les soldats piétinaient dans le sang.

La chronologie des faits et la lecture des témoignages montrent que ni les incendies ni l’exécution des otages, quel que soit le jugement que l’on en fait, n’ont significativement influé sur le comportement des soldats versaillais. Ce 21 mai, à l’heure où tombe le rempart du Point-du-Jour, le massacre qui allait se dérouler dans les rues de Paris était déjà inscrit dans leur esprit.

Notes :

(1) HISTOIRE DE LA HAINE, Une passion funeste 1830-1930. Frédéric Chauvaud, Presses universitaires de Rennes, 2014. https://books.openedition.org/pur/49548

(2) Histoire de la Commune de 1871. Prosper-Olivier Lassagaray. Page 66.

(3) La Commune de Paris racontée par les Parisiens. Jean-François Lecaillon, Bernard Giovanangeli Éditeur, 2009.

(4) Voir https://fr.wikipedia.org/wiki/Terreur_blanche_de_1815

21 mai 1871 : le retour de la minorité

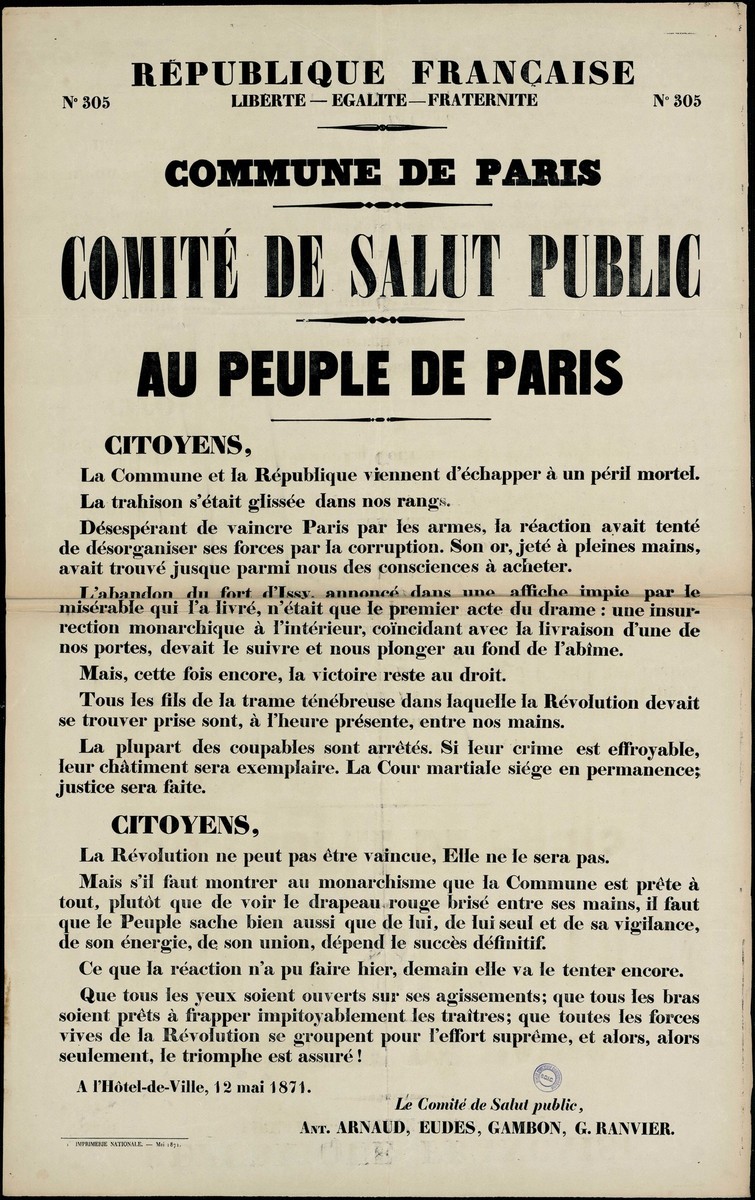

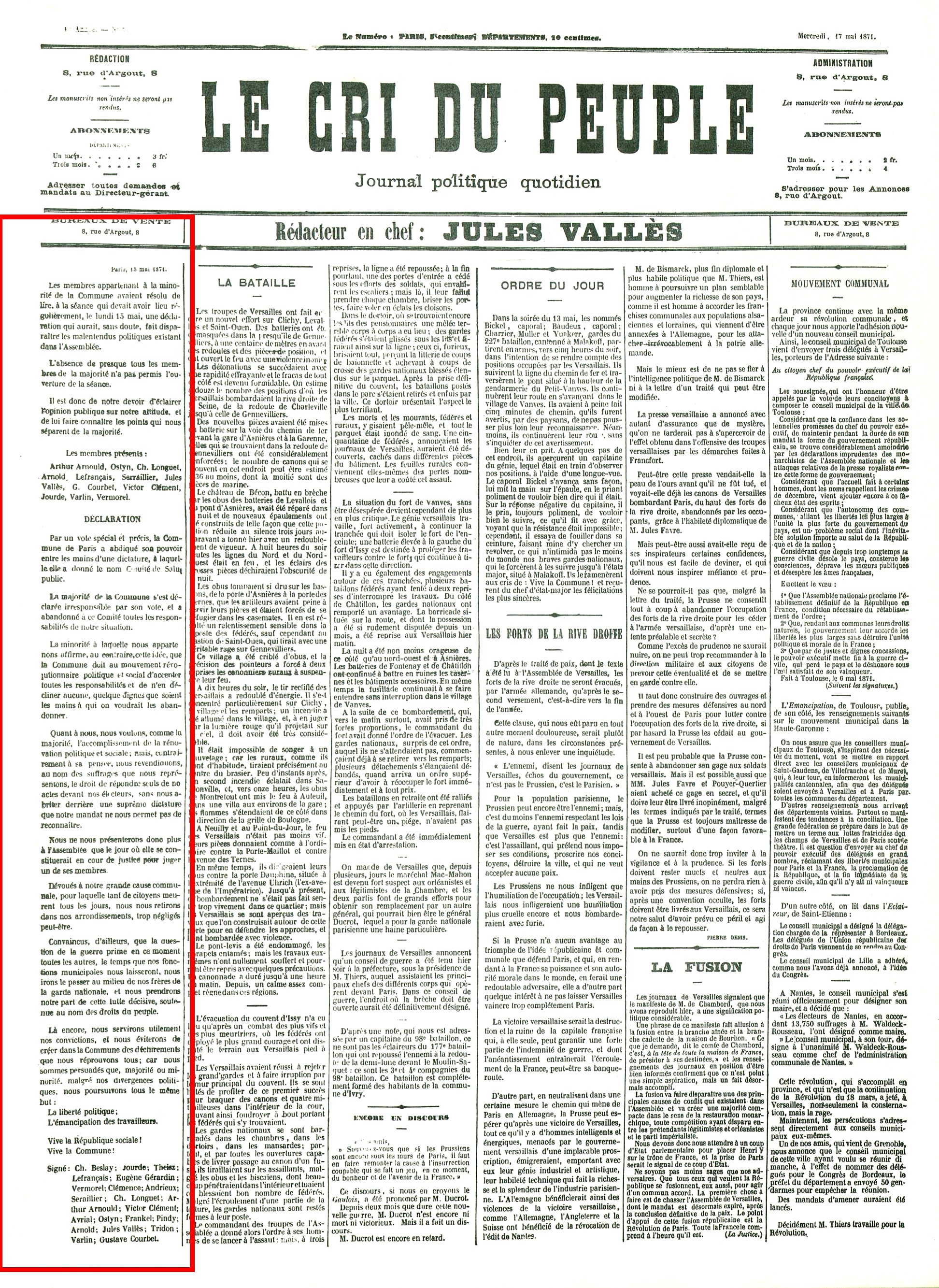

À partir du début avril, des lignes de fracture apparaissent au sein de l’assemblée communale, sans remettre en cause l’unité sur le fond des acteurs de la Commune. Les choses changent, à la charnière d’avril et de mai, quand les rigueurs de la guerre civile poussent à la création d’un Comité de salut public (voir site….). Le 1er mai, ce Comité est adopté par 45 voix contre 23 : il y a désormais une majorité et une minorité dans la Commune.

| Contre le Comité de salut public :

Andrieu, Art. Arnould, Avrial, Babick, Beslay, Clémence, Clément (V.), Courbet, Gérardin (E.), ,Jourde, Langevin, Lefrançais, Longuet, Malon, Ostyn, Pindy, Rastoul, Serraillier, Tridon, Theisz, Vallès, Varlin, Vermorel |

Dans cette minorité, le groupe le plus nombreux est celui des internationaux, souvent membres des chambres syndicales et des structures ouvrières directement liées à l’Association internationale des travailleurs. Mais si des internationaux constituent le noyau de la minorité, la majorité des élus membres de l’Internationale ne suit pas leur opposition radicale.

La cassure s’approfondit dans la quinzaine qui suit, au gré des difficultés militaires. Le 9 mai, après la chute du fort d’Issy, une partie de la minorité (Arnold, Longuet, Malon, Sérailler, Tridon et Varlin) propose à nouveau l’abandon du Comité de salut public, ce qui leur vaut une proposition de mise en accusation pour comportement « factieux » et une accusation de « lâcheté » par Pyat, pourtant lui-même membre de l’Internationale.

Le 15 mai, les minoritaires sont évincés de la commission de la Guerre. Le lendemain, la minorité publie un manifeste vengeur annonçant leur retrait de l’Hôtel-de-ville.

| DÉCLARATION DE LA MINORITÉ DE LA COMMUNE.

Par un vote spécial et précis, la Commune de Paris a abdiqué son pouvoir entre les mains d’une dictature à laquelle elle a donné le nom de Salut public. La majorité de la Commune s’est déclarée irresponsable par son vote et a abandonné à ce Comité toutes les responsabilités de notre situation. La minorité, à laquelle nous appartenons affirme au contraire cette idée, que la Commune doit au mouvement révolutionnaire, politique et social, d’accepter toutes les responsabilités et de n’en décliner aucune, quelque digne que soient les mains à qui on voudrait les abandonner. Quant à nous, nous voulons, comme la majorité, l’accomplissement des rénovations politiques et sociales ; mais contrairement à sa pensée, nous revendiquons, au nom des suffrages que nous représentons, le droit de répondre seuls de nos actes devant nos électeurs sans nous abriter derrière une suprême dictature que notre mandat ne nous permet ni d’accepter ni de reconnaître. Nous ne nous présenterons donc plus à l’Assemblée que le jour où elle se constituerait en cour de justice pour juger un de ses membres. Dévoués à notre grande cause communale, pour laquelle tant de citoyens meurent tous les jours, nous nous retirons dans nos arrondissements, trop négligés peut-être. Convaincus d’ailleurs que la question de la guerre prime en ce moment toutes les autres, le temps que nos fonctions municipales nous laisseront, nous irons le passer au milieu de nos frères de la Garde nationale et nous prendrons notre part de cette lutte décisive soutenue au nom des droits du peuple. Là encore nous servirons utilement nos convictions et nous éviterons de créer dans la Commune des déchirements que nous réprouvons tous, persuadés que, majorité ou minorité, malgré nos divergences politiques, nous poursuivons tous un même but : La liberté politique, L’émancipation des travailleurs. Vive la République sociale ! Vive la Commune ! Ch. Beslay, Jourde, Theisz, Lefrançais, Eugène Gérardin, Vermorel, Clémence, Andrieu, Serailler, Longuet, Arthur Arnould, Victor Clément, Avrial, Ostyn, Frankel, Pindy, Arnold, J. Vallès, Tridon, Varlin, Courbet, Malon. |

Au total, la minorité est composée de 25 membres (en gras, les membres ou proches de l’AIT) :

| Jules Andrieu, Georges Arnold, Arthur Arnould, Augustin Avrial, Jules Babick, Charles Beslay, Adolphe Clémence, Victor Clément, Gustave Courbet, Léo Fränkel, Eugène Gérardin, François Jourde, Camille Langevin, Gustave Lefrançais, Charles Longuet, Benoît Malon, François-Charles Ostyn, Jean-Louis Pindy, Paul Rastoul, Auguste Serraillier, Albert Theisz, Gustave Tridon, Jules Vallès, Eugène Varlin, Auguste Vermorel. |

La création du Comité de salut public divisa en fait toutes les sensibilités de la Commune et elle désorienta les militants de l’AIT. Le 17 mai, le Conseil fédéral parisien de l’Internationale décide de convoquer une grande réunion d’explication.

| Conseil fédéral parisien de l’AIT

La résolution suivante a été adoptée dans la séance du 17 mai 1871 : Une réunion extraordinaire du conseil fédéral aura lieu le samedi 20 courant, à une heure précise, pour juger la situation actuelle. Les membres de la Commune qui font partie de l'Internationale sont convoqués pour cette séance. Ils auront à y répondre de leur conduite à l'Hôtel-de-Ville, et seront interrogés sur les motifs de la scission qui s'est produite au sein de la Commune. |

Cette séance se tient le 20 mai, rue de la Corderie, sous la présidence d’André Bastelica. Elle fait le bilan des discussions engagées dans les sections et les clubs. Sans désavouer les critiques de ceux de ses membres qui constituent la minorité, elle leur demande de retourner à l’Hôtel-de-ville, au nom de l’unité de la Commune face au danger.

| Le conseil fédéral a adopté les résolutions suivantes :

Ouï les explications des citoyens de l'Internationale, membres de la Commune ; appréciant la parfaite loyauté des motifs qui ont présidé à leur action, les invite, tout en sauvegardant la cause des travail- leurs, à faire tous leurs efforts pour maintenir l'unité de la Commune, si nécessaire au triomphe de la lutte contre le gouvernement de Versailles. Le conseil fédéral les approuve d'avoir réclamé la publicité de ses séances, la modification de l'article 3 qui institue le comité de salut public, lequel rend impossible tous contrôles sur les actes du pouvoir exécutif, autrement dit de ce comité de salut public et des délégations. SONT PRÉSENTS. Stéphenson, Gobelins, Recollets, École de médecine, Vaugirard, Château-Rouge, – Bati- gnolles, Hôpital Louis, Popincourt, Vertbois, Couronnes, Ternes, Montrouge. La Gare et Bercy, Marmite, 1er, 2e et 3e groupes, – Céramique, Grandes Carrières de Montmartre -La Villette, Richard-Lenoir,–13e arrondissement, Poissonnière, Acacias, Cercle des études sociales, Duval, Relieurs, Opticiens, Faubourg du Temple. Assistent à la séance : Avrial, Theisz, Serailler, Jacques Durand, Leo Fränkel et Ostyn, membres de la Commune. |

Les minoritaires se plient aux demandes conjointes de leurs électeurs et du Conseil fédéral. Le 21 mai, ils regagnent l’Hôtel-de-Ville. Mais, en pleine session, on annonce que les Versaillais sont entrés dans Paris. Les minoritaires sont de retour, mais l’assemblée communale n’aura plus de séance plénière.

Pour en savoir plus

Claude Latta, Minorité et majorité au sein de la Commune (avril-mai 1871), in M. Cordillot (coordonnateur), La Commune de Paris 1871, Les Éditions de l’Atelier, 2021

Procès-verbaux de la Commune de Paris. Edition critique, par Georges Bourgin et Gabriel Henriot, 1924-1945

Un regard extérieur :

Histoire de la guerre civile de 1871, par Louis Fiaux (1879)

En 1879, paraît un ouvrage plutôt atypique. Son auteur, François-Louis Fiaux (1847-1936), est un médecin hygiéniste, militant par la suite de l’abolition des maisons de tolérance. Républicain engagé – il est un temps conseiller municipal de Paris au début des années 1880 – il déteste les républicains opportunistes – en 1886, il écrira un livre intitulé Un malfaiteur public : Jules Ferry et manifeste hautement son parti pris pour l’amnistie des communards condamnés.

En 1879, il écrit une Histoire de la guerre civile de 1871 qu’il dédie à Victor Hugo. Le regard porté sur la Commune se rapproche de celui des radicaux de l’époque. Tout en ménageant le Thiers de l’après-Commune, il ne manque pas de fustiger la gestion conservatrice amorcée en 1871 : « Était-ce, au lendemain de nos malheurs, une politique réparatrice que l'écrasement des dissidents nationaux par l'emploi aveugle des forces héréditaires du pays, trop ménagées contre les Allemands ? À gouverner ainsi, à sauver la France comme le gouvernement de Versailles l'a sauvée en mars et en mai 1871, on ne peut songer sans effroi qu'il faudrait peu d'hommes d'État de cette sorte pour réduire une nation au dernier épuisement.

Dans son ouvrage, non sans perspicacité mais de façon mordante, il décrit le clivage qui sépare la minorité et la majorité de la Commune. On notera que son regard est manifestement plus sévère pour les nostalgiques de l’an II que pour les « socialistes » de 1871.

[…] Dès les premières séances de la Commune, deux courants bien distincts s'étaient manifestés dans le Conseil pour la direction générale de la politique intérieure. L'un, le plus considérable, fidèle en dépit des manifestes officiels au concept d'une République une et indivisible, gouvernée par un pouvoir despotique et centralisateur, renouait à travers un siècle le fil tranché le 4 Germinal et le 9 thermidor (1), ressuscitait la première Commune de Paris, représentait la dictature populaire qui frappe et terrifie toute hostilité avouée ou secrète, et prétendait par la confiscation, la loi des suspects, la mise hors-la-loi, l'égalité absolue, fonder sur les ruines des institutions de la veille la société de ses rêves. Ce courant était représenté par les plagiaires des communistes matérialistes de 93, les néo hébertistes, les copistes de Robespierre, les néo-jacobins ; ces groupes historiques, divisés comme autrefois sur les moyens et les principes, retrouvaient l'accord pour atteindre le même but : à côté d’eux, les néo babouvistes, les disciples de Blanqui, héritier lui-même du mélange confus des vieilles traditions révolutionnaires, enfin trois ou quatre vieux représentants des assemblées de 48. Ces derniers, les Miot, les Pyat, les Gambon, les Delescluze, avaient été promptement reconnus pour chefs par les ignorants exaltés, députés des clubs et des bataillons : les Rigault, les Pascal Grousset, parmi les jeunes, n'avait pas pris moins d'influence. Sauf cinq ou six, les élus du 16 avril étaient tous venus se ranger dans la majorité.

En face de cette majorité, s'était peu à peu affirmée une opposition qui regroupait surtout des adhérents aux idées socialistes : très divisée de principe elle-même, puisqu'elle réunissait des collectivistes, des mutualistes, des indépendants, etc ; cette opposition avait d'abord protesté contre les décisions violentes de l'Hôtel de Ville comme la sortie du 3, le décret des otages, les exactions de Rigault. Ce qui, toutefois, l'avait plus particulièrement fait surgir, c'était une conception toute différente des moyens et du but de la révolution du 18 mars. Ses opposants avait pris au sérieux le programme d'autonomie communal et, répudiant tout l'appareil gouvernemental unitaire, acceptait l'an-archie pour formule de référence politique. Croyant inaugurer une ère nouvelle, ils voulaient faire renaître l'idée communale et fédérative telle que l'avait pratiquée le Moyen Âge et, autant que possible, réaliser le gouvernement du peuple par le peuple.

Mais, à vrai dire, ces classifications posthumes ne sont même point exactes, et c'est se payer de mots que d'attacher quelque importance à ces désignations arbitraires : dans la langue politique contemporaine, il est malaisé de distinguer le socialiste du révolutionnaire et réciproquement. La Commune avait déjà montré combien ses discours étaient peu soutenables : les révolutionnaires Jacobins, Delescluze le premier, si sévère au socialisme, avaient sanctionné de leur vote les réformes sociales proposées par la minorité, et les socialistes, tout en montrant plus de sang-froid et de modération, ne devaient reculer finalement devant aucune décision radicale. […]

Notes

(1) Le 4 germinal an II (24 mars 1794) voit l’exécution des Hébertistes, le 9 thermidor (27 juillet) est la date de la chute de Robespierre.