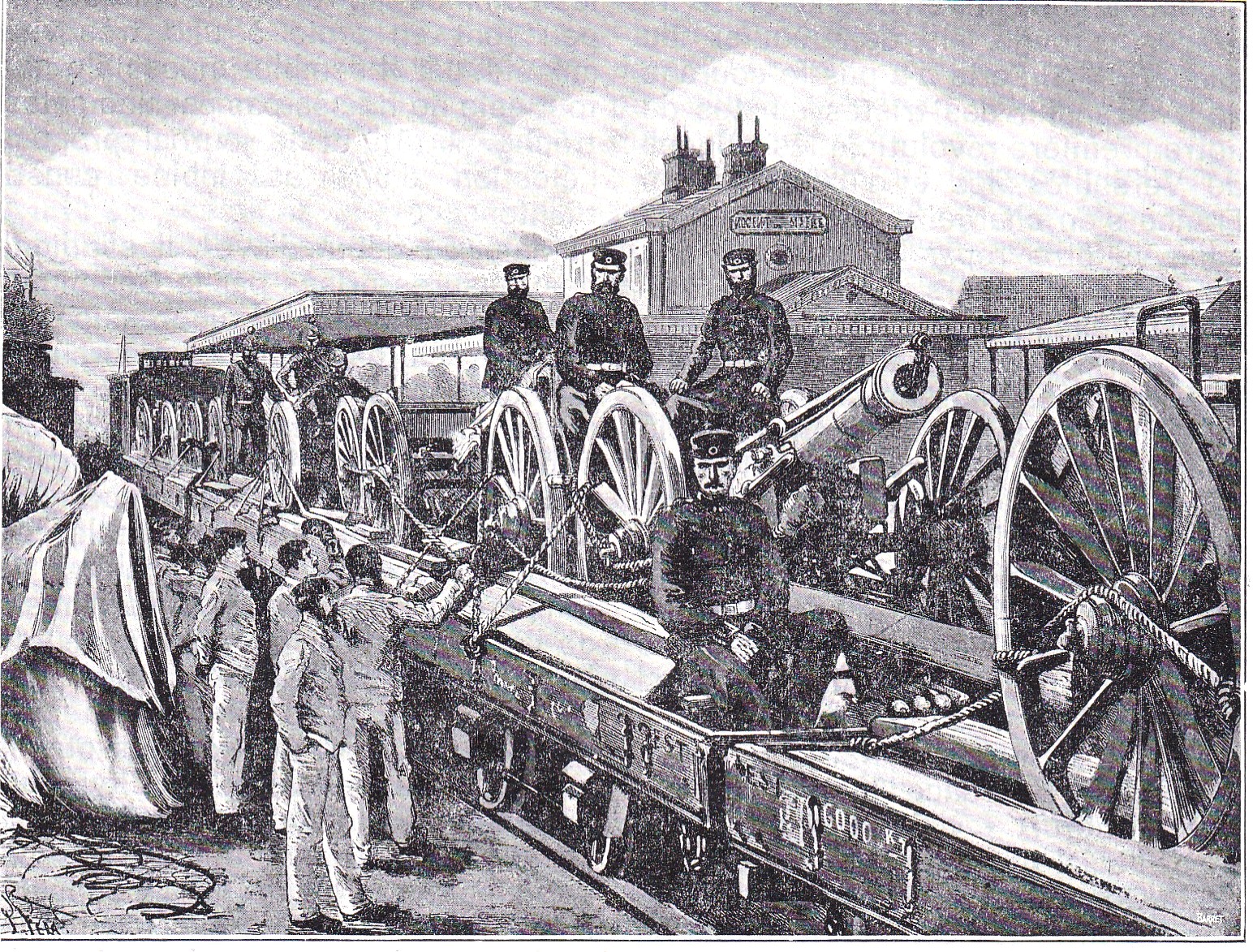

De la proclamation de la République jusqu'à la Commune, la vie politique de Rouen a été dominée par les événements militaires. Après la capitulation de Sedan, les armées allemandes, qui encerclaient Paris, arrivèrent aux confins de la Normandie; Gournay fut occupé le 26 octobre. Le 1er décembre, Manteuffel lançait son offensive sur Rouen ; les troupes françaises ne purent lui opposer aucune résistance sérieuse, et la ville fut prise le 5 décembre. En janvier, la ligne d'armistice Fécamp-Lillebonne coupa la Seine-Inférieure en deux, ne laissant libre que la région du Havre. Les Allemands ne devaient évacuer la rive gauche de la Seine qu'à la fin de mars et le reste du département le 22 juillet. L'organisation de la défense puis l'occupation ont accru les tensions sociales, mais également freiné leurs manifestations.

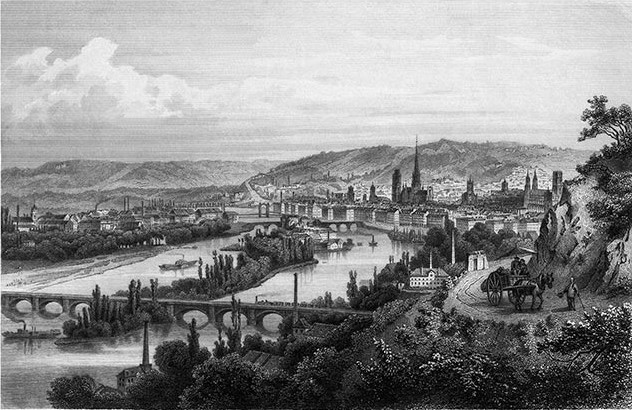

Rouen à la fin du second Empire

Au cours des dernières années du second Empire, Rouen avait connu une renaissance de la vie politique et sociale à peu près éteinte depuis 1849.

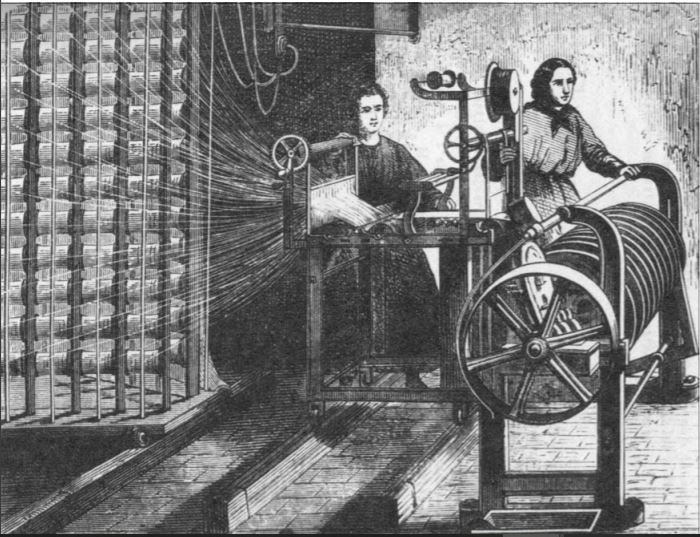

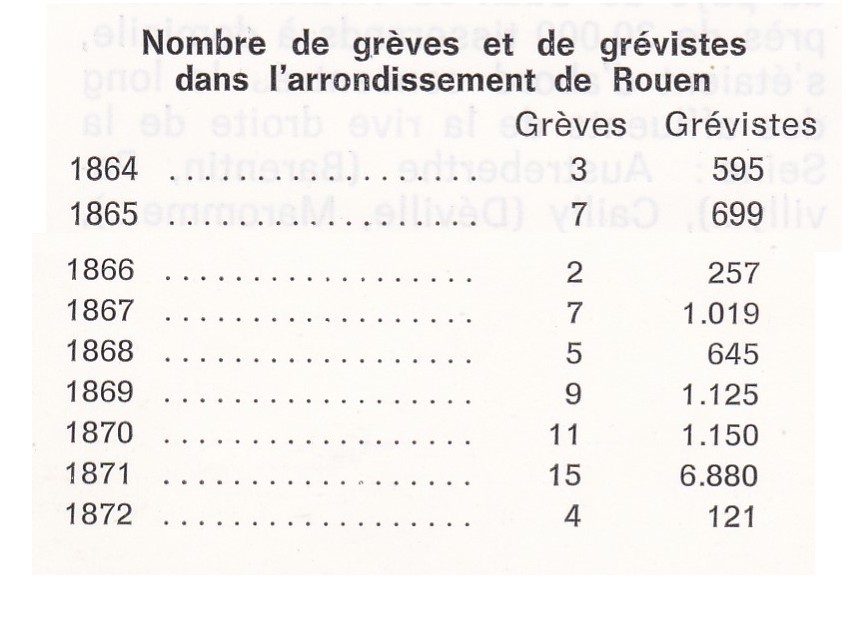

Le mouvement ouvrier se manifesta à partir de 1865 par des grèves et l'apparition de sociétés corporatives adhérant à l'Association internationale des travailleurs.

Rouen était alors une des principales agglomérations industrielles de France. Les ouvriers constituaient la majeure partie de la population de la ville [101.000 habitants en 1866) et même de l'arrondissement (328.000 habitants], grâce aux cantons de Darnétal, Grand-Couronne, Elbeuf, Maromme et Pavilly.

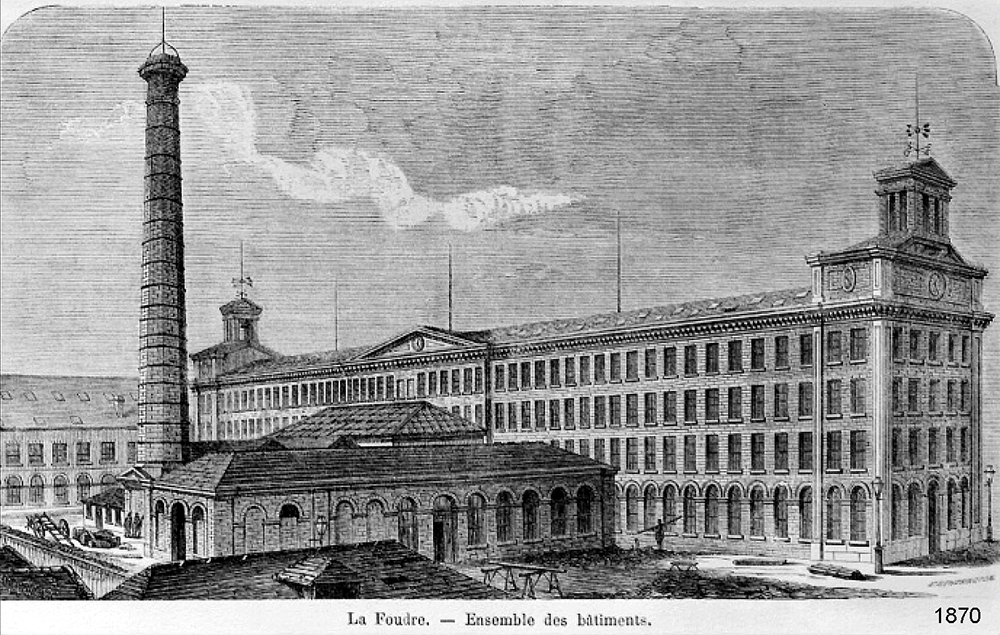

La filature et le tissage du coton, ainsi que les activités annexes : impression, blanchiment, teinturerie..., employaient plus de la moitié des travailleurs. Filature et tissage, longtemps dispersés dans « les campagnes du pays de Caux où vivaient encore près de 30.000 tisserands à domicile, s'étaient d'abord concentrés le long des affluents de la rive droite de la Seine : Austreberthe (Barentin, Pavilly...), Cailly (Déville, Maromme...), Aubette (Darnétal...). Il s'agissait d'entreprises familiales de petite ou moyenne dimension, occupant rarement plus de 100 à 200 ouvriers. L'utilisation de la machine à vapeur entraîna le glissement de l'industrie vers les installations portuaires et la rive droite. C'est ainsi qu'apparurent, vers 1860, de grands établissements modernes dont l'équipement n'avait rien à envier aux fabriques anglaises : Bertel, à Sotteville-lès-Rouen ; Fauquet, à Oissel ; La « Foudre » de Pouyer-Quertier, à Petit-Quevilly, et la Société cotonnière de Saint-Etienne-du-Rouvray employaient chacun plus de 500 ouvriers.

Elbeuf se consacrait exclusivement à la laine : petites filatures dans la ville même et à Caudebec-lès-Elbeuf, tissages de draps d'importance variable ; la mécanisation commençait seulement à se développer et les fabricants donnaient une partie du travail aux artisans d'Elbeuf et des communes voisines.

La métallurgie et les constructions mécaniques, à côté d'une foule de petits ateliers, ne comptaient que peu de grands établissements, par exemple les ateliers de chemins de fer de Sotteville-lès-Rouen, environ 1.000 ouvriers, la première entreprise de la région pour le chiffre de la main-d'œuvre.

L'industrie du coton et indirectement les autres, à l'exception de la laine, avaient connu une crise très grave pendant la guerre de Sécession : les ouvriers furent victimes du chômage total ou partiel et de la diminution des salaires horaires. Aussi, dès 1865, des mouvements de grève, d'abord très brefs, éclatèrent, pour essayer d'obtenir des tarifs plus avantageux. En 1868 et 1869, deux d'entre eux méritent d'être signalés pour leur durée et le courant de solidarité qu'ils suscitèrent (1). En décembre 1868, 200 tisseurs de Bertel cessent le travail pendant un mois pour résister à une diminution des salaires ; ils sont soutenus par l'internationale. Devant le conseil général de Londres, Karl Marx présente l'initiative de Bertel comme « l'inauguration d'une nouvelle croisade contre la classe ouvrière » : bien que l'industrie anglaise soit mieux équipée, les Français peuvent soutenir la concurrence grâce à la faiblesse des salaires ; un nouvel abaissement de ceuxci permettrait aux produits français d'envahir l'Angleterre. De septembre à décembre 1869, c'est la grève des fileurs de laine d'Elbeuf, puis de Darnétal, qui sont secourus non seule- ment par les corporations de la région, mais par de nombreuses sociétés ouvrières de Lyon, Vienne, Paris et Marseille.

En 1868 et 1869, deux d'entre eux méritent d'être signalés pour leur durée et le courant de solidarité qu'ils suscitèrent (1). En décembre 1868, 200 tisseurs de Bertel cessent le travail pendant un mois pour résister à une diminution des salaires ; ils sont soutenus par l'internationale. Devant le conseil général de Londres, Karl Marx présente l'initiative de Bertel comme « l'inauguration d'une nouvelle croisade contre la classe ouvrière » : bien que l'industrie anglaise soit mieux équipée, les Français peuvent soutenir la concurrence grâce à la faiblesse des salaires ; un nouvel abaissement de ceuxci permettrait aux produits français d'envahir l'Angleterre. De septembre à décembre 1869, c'est la grève des fileurs de laine d'Elbeuf, puis de Darnétal, qui sont secourus non seule- ment par les corporations de la région, mais par de nombreuses sociétés ouvrières de Lyon, Vienne, Paris et Marseille.

Le Cercle d'études économiques fut accusé d'être à l'origine de ces grèves... et de toutes les autres. Ce groupement s'était formé à la fin de 1865, principalement sur l'initiative d'un lithographe, Émile Aubry. Le cercle s'était rattaché à l'internationale mais avait végété pendant deux ans. C'est seulement après le congrès de Lausanne qu'Aubry entreprit sérieusement la constitution de corporations : il en existait 13 en 1869, dont celles des lithographes, des teinturiers, des fileurs de laine, des fileurs et tisseurs de coton... ; elles auraient alors compté, au total, plus de 3.000 adhérents, mais ce chiffre fléchit à 1.100 en janvier 1870.

Admirateur de Proudhon, Aubry rêve d'une réorganisation générale de la société par la fédération des corporations ouvrières ; il considère que les grèves simplement revendicatives ne peuvent matériellement donner des résultats sérieux. Cependant, la solidarité en faveur des grévistes contribua indirectement à la généralisation et surtout à la prolongation des mouvements.

Le Cercle d'études économiques, d'autre part, subordonnait l'action politique à l'action économique. Aubry rejetait toute perspective d'alliance avec les « Jacobins » accusés de lutter seulement pour un changement de régime politique ; cependant, les circonstances l’amenèrent à se rapprocher d'eux au cours de l'année 1870.

L'activité politique était réapparue en Seine-Inférieure à l'occasion des élections de 1863 au corps législatif. Dans la circonscription de Rouen, le manufacturier Pouyer-Quertier, candidat officiel, avait obtenu 52 % des voix contre 38 °/o à l'avocat Desseaux, républicain libéral, et 8 % à un orléaniste, Levavasseur. Dans la circonscription d'Elbeuf, un autre manufacturier, Quesné, également candidat officiel, l'avait emporté avec 54% des voix contre 30 % au démocrate Manchon et 14% à Bourdon, orléaniste.

L'opposition démocratique se manifesta aux élections de 1869 ; elle était dirigée par d'anciens radicaux de 1848, des bourgeois comme Cord'homme et Berthelot, et surtout des artisans que rejoignirent quelques journalistes du Progrès de Rouen, fondé au début de l'année. lls organisèrent, en accord avec les républicains et le Journal de Rouen, plusieurs réunions électorales auxquelles assistèrent des milliers d'électeurs. Aussi, dans cette atmosphère passionnée, la candidature ouvrière d'Aubry fut-elle dénoncée comme une manœuvre de division discrètement encouragée par la préfecture : Desseaux fut élu au second tour (50 % des voix contre 48 % à Pouyer-Quertier) ; à Elbeuf, Quesné était réélu dès le premier tour (52 % des voix contre 45 % à Manchon]. Aubry n'avait recueilli, au premier tour, que 826 voix à Rouen (3 %) et 286 à Elbeuf (1 %).

Il serait intéressant de pouvoir distinguer les forces respectives des démocrates et des libéraux à la fin du second Empire. Seules les élections municipales de juillet 1870 nous fournissent une indication : à Rouen, les libéraux ont recueilli 36 % des suffrages, la liste du comité central démocratique 12 % et celle du comité ouvrier 1 %.

De même que les corporations ne regroupaient qu'une minorité de travailleurs, les radicaux étaient donc loin d'avoir retrouvé dans la ville leurs 40% de suffrages de 1848. Cependant, l'administration impériale craignait le dynamisme de l'opposition. À partir de janvier 1870, grâce à son hebdomadaire, la Réforme sociale, la Fédération ouvrière rouennaise étendait son influence bien au delà des limites de l'arrondissement, et, sur la proposition d’Aubry, elle décidait de réunir, en juin 1870, un congrès national qui devait jeter les bases d'une fédération nationale des chambres syndicales autour du programme mutuelliste. De leur côté, les démocrates se lançaient, à la fin d'avril, dans la campagne antiplébiscitaire, multipliant comités et réunions dans l'agglomération.

Cette double menace incita le préfet à sévir : il interdit le congrès ouvrier de Rouen, fit engager des poursuites contre le Cercle d'études économiques, en liaison avec la découverte du prétendu complot de l'internationale contre la vie de l'Empereur : Aubry fut condamné à six mois de prison (31 août) ; la Réforme sociale disparut en juillet, et le Progrès de Rouen, vaincu par des difficultés financières, cessa également de paraître.

L'opposition était donc pratiquement réduite au silence. Cependant, au plébiscite du 8 mai 1870, le non obtint 39 % des suffrages dans l'arrondissement de Rouen, et la majorité absolue dans la ville même. Les adversaires de l'Empire se répartissaient d'ailleurs très inégalement. Ils étaient surtout nombreux dans les cantons ouvriers de Rouen, le 4e et le 6e — où Cord'homme venait d'être élu conseiller général en avril — les cantons de Grand-Couronne (en particulier Sotteville, à cause des ateliers de chemin de fer), d’Elbeuf (Caudebec-lès-Elbeuf...) et de Maromme.

Du 4 septembre 1870 au 18 mars 1871

Après la chute de l'Empire, démocrates et membres de l'internationale, qui avaient condamné la guerre en juillet 1870, vont se retrouver côte à côte dans le mouvement patriotique contre l'envahisseur. La question de la défense, comme la politique intérieure, oppose les partisans de la démocratie sociale et les conservateurs.

En septembre, le danger apparaissait imminent pour Rouen. L'encerclement de Paris avait amené les Allemands à occuper le Vexin et, le 2 octobre, ils pénétraient en Seine-inférieure. Le général Gudin ne disposait alors que de 14.000 hommes au nord de la Seine, essentiellement des mobiles en qui il n'avait aucune confiance.

« En cas d'offensive des Prussiens, aurait-il déclaré, je me replierai sur Barentin d'abord, Le Havre ensuite où le prince Albrecht ne viendra pas me poursuivre. Mon principal souci est de savoir comment je ferai alors pour alimenter mes troupes... »

Ce point de vue correspondait aux préoccupations de la plupart des membres de la municipalité de Rouen, élus sous l'Empire et maintenus en place après le 4 septembre. « La ville, avouait un conseiller, ne pourrait se défendre devant une armée ; elle pourrait résister à une avant-dedans que du dehors », s'indigne des sombres menaces proférées par les ouvriers :

« Ils proclament que les Prussiens partis, ils assassineront tous les riches qui ont refusé de garde d'infanterie et de cavalerie ; les précautions à prendre consisteront à se préserver des maraudeurs et des détachements de cavalerie...»

Les démocrates dénoncèrent cette passivité, accusant bonapartistes et orléanistes de saboter la défense, de se montrer tout disposés à livrer la ville aux Prussiens et même à leur payer une rançon pour ne pas s'exposer à subir un bombardement.

« L'ennemi est à nos portes, écrivait Aubry, et rien n'est organisé sérieusement pour le repousser ou l'arrêter dans sa marche. La crainte de confier des armes à la classe ouvrière est une des principales causes de cette longanimité... » (2).

Radicaux et membres de l'internationale, exaltant les souvenirs de 1793, réclamaient la levée en masse et un emprunt forcé pour mener une lutte à outrance dans le département ; ils envisageaient même de construire des barricades dans les rues de la ville.

Pour faire pression sur les autorités, la Fédération ouvrière organisa des réunions publiques à la fin de septembre. Les conservateurs s'inquiétèrent particulièrement de la création, comme à Lyon et Marseille, d'un comité de vigilance composé en majorité de dirigeants de l'Internationale (22 septembre). Estancelin, commandant de la Garde nationale, le considérant comme un organisme révolutionnaire, poussa Desseaux, préfet depuis le 4 septembre, à proclamer qu' « il n’autoriserait pas des comités sans mission à substituer leur vigilance à la sienne... » Les mesures prises pour éviter une émeute firent redoubler l'agitation ; la presse démocratique réclama la dissolution des anciennes municipalités et l'épuration des administrations.

Le calme ne fut provisoirement rétabli qu'à la suite du passage de Gambetta. Accueilli le 8 octobre par des milliers de Rouennais, Gambetta s’adressa à leur patriotisme :

« Que la Normandie se défende…, que chacun fasse l’abnégation de tout sentiment personnel pour ne songer qu’au salut du pays… »

Quelques jours plus tard, l’état de guerre était proclamé dans le département et le général Briand placé à la tête des forces de la Seine-Inférieure. Mais, après la capitulation de Metz, l'agitation reprit avec une nouvelle vigueur, les orateurs des réunions publiques réclamèrent à nouveau la levée en masse, l’emprunt forcé et l’envoi de commissaires aux armées. Gambetta dut alors donner des instructions précises pour la défense du département ; la création d'une colonne mobile et la construction d'une ceinture de fortifications de campagne autour de Rouen (15 décembre).

Estancelin a prétendu que l'A.I.T. avait eu l’intention de proclamer la Commune de Rouen et que, seules, les mesures énergiques qu'il avait prises l'en avaient dissuadée. De son côté, le préfet Lizot, dans l'Enquête parlementaire sur le 18 mars, voit dans les événements de Rouen un des éléments du complot révolutionnaire soigneusement ourdi depuis le 4 septembre 1870. « Il suffit de suivre les menées du parti socialiste dans le district rouennais pour comprendre que le mouvement qui a éclaté à Paris était préparé de longue date et préconisé depuis longtemps en province. » En réalité, Aubry n'éprouvait aucune sympathie pour les tendances qui l’emportèrent à Lyon ou Marseille, comme le prouve sa correspondance avec Richard ; en mai 1870, il n'avait pas accepté de coordonner son action avec Lyon et le congrès qui devait se réunira Rouen visait à donner à la Fédération nationale une direction toute différente. En septembre, Aubry a clairement précisé ses intentions dans une réunion à Darnétal.

« Dans les circonstances présentes, ce serait manquer au devoir du citoyen qu'agiter les questions de l'affranchissement du prolétariat et de la réforme sociale qui ne peuvent venir utilement à la discussion qu'après la défaite de l'ennemi. Notre devoir à tous est de consacrer uniquement notre temps et notre intelligence à la défense du pays : faisons abnégation de nos aspirations, oublions toutes nos dissensions et ne pensons qu'au salut de la patrie... » (3).

Aussi, après les dernières décisions de Gambetta, la Fédération ouvrière va-t-elle mettre un terme à une campagne de réunions qui ne semblait plus se justifier. Au cours de l'assemblée du 19 novembre, Vaughan lança un appel à l'union de tous les Français pour repousser l'envahisseur, et Aubry proposa de revenir à l'étude de la question sociale et des graves problèmes économiques et financiers qui allaient se poser à la France... après la victoire.

En fait, les Allemands s'apprêtaient alors à marcher sur Rouen, alors que les instructions du 15 décembre n'avaient été que très partiellement appliquées. La ville fut prise le 5 décembre presque sans combat ; les forces françaises se retirèrent sur la rive gauche de la Seine d'où 25.000 hommes réussirent à gagner Le Havre, après deux jours de marches forcées.

La chute surprenante de Rouen provoqua de vives polémiques et une aggravation de la tension politique. Du Havre, où ils s'étaient réfugiés, les dirigeants radicaux et socialistes accusèrent de trahison le conseil municipal et le cardinal de Bonnechose, archevêque de Rouen, qui auraient voulu préserver la ville non pas seulement des horreurs d'un bombardement, mais surtout de troubles sociaux. La controverse se poursuivit pendant la campagne électorale de février (4). La liste conservatrice — liste Thiers — l'emporte cependant très facilement ; on constate un recul des républicains dans presque tous les cantons de l'arrondissement, à l'exception d'Elbeuf (un quart des voix dans les villes, la moitié dans les campagnes) ; les radicaux semblent avoir été moins atteints que les libéraux : ils conservent 13% des suffrages à Rouen (20% dans le 4e canton, 24% dans le 6e), 16% dans l'arrondissement (12% à Darnétal, 14% à Maromme, 29% à Grand-Couronne et 39 % à Elbeuf).

L'occupation allemande et la Commune de Paris

Depuis le 5 décembre, l'armée allemande veillait au maintien de l'ordre. De Wartensleben, chef d'état-major de la l’armée allemande, a rappelé les craintes qu'il éprouvait pendant l'occupation de Rouen.

« Il s'agissait de garder une ville ennemie de plus de 100.000 habitants, parmi lesquels 30.000 ouvriers sans pain. Cette masse d'hommes faciles à soulever... qui, à chaque coup de canon ou de fusil entendu dans les environs, accouraient sur les quais en dissimulant mal leurs espérances, pouvait, dans le cas d'une retraite de nos troupes à travers la ville, être pour nous un danger direct... » (5).

Les notables de Rouen n'étaient pas moins inquiets : dans sa correspondance, le docteur Hellis, qui avouait « redouter plus les ennemis de donner de l'argent pour défendre la ville. » (6). La municipalité demanda au commandant allemand de conserver les armes de la Garde nationale pour armer la « partie saine de la population » au moment de l'évacuation.

Le 18 mars, les Allemands occupaient encore la rive droite de la Seine. Comment l'insurrection parisienne fut-elle accueillie par l'opinion rouennaise ?

La presse ne fournit que des informations partielles, car il n'existe alors aucun journal démocratique.

Au début de mars, le Nouvelliste de Rouen avait souhaité une intervention énergique pour désarmer les Parisiens.

« Il y a, à Paris, toute une catégorie de citoyens qui touchent 1,50 fr par jour, sous prétexte qu'ils ont fait semblant d'appartenir à la Garde nationale pendant le siège, et qu'ils n'avaient pas de ressources. N'ayant plus à déployer un héroïsme dont ils ont été plus ou moins prodigues sur les champs de bataille, ils se donnent la mission de monter la garde à Montmartre et ailleurs autour de canons qui n'ont jamais servi, mais qu'ils ont braqué sur Paris, afin de compléter l'œuvre de bombardement à la première occasion favorable... Ils grèvent le budget de sommes énormes à seule fin d'organiser la guerre civile... Il faut en finir avec cette déplorable comédie qui paralyse les affaires et compromet non seulement l'existence du pouvoir mais encore celle de la société... Qui sème le vent doit récolter l'orage ; le droit de tout dire amène à tout faire. Quand flotte le drapeau rouge, il doit couler du sang... . Si Paris n'a pas le courage de s'affranchir des tristes émules de notre première révolution, les troupes de Versailles, les troupes de la France s'en chargeront ; mais que de sang va être répandu et cela sous l'œil des étrangers... » (7).

Le Nouvelliste explique son intransigeance :

« On parle de conciliation entre Paris et Versailles. Nous ne croyons pas à la conciliation. Il faut bien qu'on le sache : la lutte n'est pas engagée entre Paris et la province, et même entre la république et la monarchie. On aurait même tort de supposer qu'il ne s'agit ici que d'une question purement française et qui ne regarde que notre pays. C'est une question d'existence sociale qui se tranche sous les murs de Paris, non seulement pour la France, mais pour l'Europe entière... »

« C'est un effondrement social que poursuivent les gens de la Commune..., c'est le banditisme cosmopolite qui domine la situation dans la capitale... » (7).

Le Journal de Rouen, républicain libéral, se montre d'abord plus nuancé. Au début de mars, il conseille de ne rien précipiter:

« Si désireux que nous soyons de voir l'ordre rétabli dans les faits comme dans les esprits, nous ne verrions pas, sans quelque appréhension, qu'on écoutât trop complaisamment c e u x qui conseillent d'en finir sur l'heure, dût-il s'ensuivre une grande effusion de sang... »

Quelques jours plus tard, il condamne le 18 mars et le massacre des généraux Lecomte et Clément Thomas, mais critique aussi la politique de l'Assemblée nationale.

« Cette assemblée ne paraît rien comprendre à la situation; sa haine contre la République l'aveugle au point qu'elle n'aperçoit pas le danger qu'il peut y avoir pour elle et pour le pays à vouloir remonter le courant républicain auquel il s'est laissé aller au lendemain du 4 septembre ; tous les hommes qui réfléchissent quelque peu sont en proie à une très vive anxiété, car il semble impossible que tout cela ne finisse pas par une catastrophe. » (8).

Et le journal propose l'élection d'une assemblée constituante.

Mais, au début d'avril, il s'indigne des mesures prises par la Commune, en particulier de la suppression de certains journaux et des poursuites engagées contre son ancien collaborateur Degouve-Denuncques :

« S'il suffit d'être un républicain honnête et honoré pour devenir suspect, nous sommes tombés plus bas que la dernière nation d'Europe. Combien de temps se prolongera le gouvernement de la Commune ? Personne ne saurait le dire aujourd'hui, mais, pour les honnêtes gens, il a déjà trop duré... » (9).

L'arrestation des otages est qualifiée de « mesure de tyrannie criminelle » ; le Journal de Rouen se rallie à la solution de force et au gouvernement de Thiers :

« La Commune s'est livrée à de tels excès qu'il n'y a plus que des fous ou des criminels qui puissent la soutenir... »

« Elle ne peut compter que sur la force... cette force ne produit que l'oppression et la tyrannie... Espérons qu'elle sera promptement brisée... »

Il craint cependant les conséquences de l'opération et souhaite « que l'armée pénètre dans Paris en versant le moins de sang possible de part et d'autre. Il s'agit d'y pénétrer lentement peut-être... » (10), et il appuie même les tentatives de pacification de l'Union républicaine. Le 23 avril, alors que se prépare l'attaque générale,

« moment que tous les bons citoyens auraient voulu conjurer, il espère encore que la Commune entendra raison et que nous n'assisterons pas au douloureux spectacle d'une armée française noyant Paris dans le sang... »

Mais ces réserves ne doivent pas faire oublier

« qu'il y a urgence à ce que la fortune des armes décide et permette à la vie normale de reprendre son cours... » (11).

Autres réactions intéressantes : celles des élus départementaux et communaux.

Le 20 mars, le conseil général demande aux municipalités du département de s'opposer à la révolte de Paris et de sa population.

« Une partie de la population parisienne n'a pas craint de s'insurger contre l'autorité de l’Assemblée nationale que nous venons de nommer ; le reste a laissé faire.

» D’épouvantables assassinats viennent d'être commis. Paris est au pouvoir de l'émeute.

» L'Assemblée et le gouvernement sont réunis à Versailles.

» La France est lasse de subir les révolutions de Paris et entend que sa volonté soit enfin obéie.

» Au nom du suffrage universel, de la liberté et de la dignité de la France méconnus, le conseil général proteste.

» Il invite les maires et les habitants du département à n'exécuter d'autres ordres que ceux du gouvernement de l’Assemblée nationale et à se grouper avec confiance autour de leurs représentants départementaux, résolus à prendre, avec le concours des autorités municipales, toutes les mesures qu'exigerait le respect de la loi et de la volonté nationale. »

Sur les 50 conseillers généraux, 43 signèrent la déclaration ; parmi les sept autres se trouvent les quatre élus radicaux, un de Rouen (Cord'homme), trois du Havre dont Peulevet qui adressa le 25 mars une lettre à la presse: il s'étonne que l'on veuille dresser la province contre Paris.

« Ne croirait-on pas que Paris ne fait plus partie de la France ?

Et, d'ailleurs, cela veut-il dire que la France regrette la révolution du 4 septembre ?

Regrette-t-on la révolution de 1830 et celle de 1848 ?

N'aurait-on pas plutôt à réprouver la révolution du 2 décembre ? »

« A mon avis, un langage plus fraternel, plus conciliant peut-être, devait être tenu à une population de deux millions d'habitants qui a tant souffert pour la cause commune, pour l'honneur de la France et la conquête des libertés... » (12).

Les jours suivants, les conseils municipaux se rangent docilement aux côtés de l’Assemblée nationale, y compris ceux de la banlieue de Rouen. Sotteville, par exemple, « repousse avec indignation les hommes qui mettent le comble par le déshonneur aux désastres de la patrie prétendant fonder un gouvernement sur l'assassinat et le renversement de l'ordre social » ; Maromme fait implicitement quelques réserves en remarquant que le gouvernement légal « avait affirmé vouloir maintenir la République et mettre son honneur à la fonder ». Par contre, Darnétal et Notre-Dame-de-Bondeville demandent une répression énergique.

La seule note discordante vient du Havre :

« L'administration et le conseil municipal du Havre, douloureusement émus et indignés des désordres de Paris, protestent énergiquement contre les lâches assassinats qui en ont été la conséquence...»

Mais ils ne parlent pas de confiance envers l’Assemblée et semblent plutôt exprimer quelque doute sur son républicanisme.

« Convaincus que le salut de la nation est dans le maintien des institutions républicaines, ils sont persuadés que si le gouvernement et l’Assemblée veulent rendre la tranquillité au pays, ils doivent proclamer immédiatement que la République est la seule force de gouvernement qui puisse sauver et régénérer la France... » (13).

C'est exactement ce qu'avait réclamé Peulevey.

Cet état d'esprit des dirigeants politiques havrais inspira les deux initiatives qu'ils prirent en avril en faveur de la conciliation.

1) Au début du mois, le comité central républicain du Havre envoya une adresse aux députés républicains à Versailles (14). Tout en affirmant que « toute conspiration contre la République est une conspiration contre le salut du pays », il regrette, d'une part, que l'Assemblée nationale n'ait pas proclamé la République d'une façon définitive... et, d'autre part, réclame une large extension de l'autonomie administrative des communes françaises, mais sans briser le lien d'unité politique noué par les républicains de la Grande Révolution...

Il faisait, enfin, appel aux deux parties pour mettre un terme à une lutte sans honneur. Mais Sadi-Carnot, au nom de la gauche républicaine, repoussa la proposition :

« Paris invitait chaque commune non pas à réclamer les droits légitimes d'administrer ses intérêts, mais à former une individualité politique distincte ayant sa constitution et ses lois particulières. Si un tel système venait à prévaloir, notre France deviendrait une marqueterie territoriale sans unité, sans cohésion, sans accord, incapable d'aucune grande œuvre nationale... ».

2) La municipalité du Havre, elle-même, envoya le 22 avril, à Versailles et à Paris, une délégation pour offrir sa médiation entre le gouvernement de Thiers et la Commune de Paris :

« Convaincu que, pour se relever, la France a besoin de paix et d'ordre ; considérant que la République et la franchise communale sont les deux points principaux réclamés de toutes parts... »,

le conseil municipal désirait faire tous les efforts pour arrêter une lutte fratricide qui mettait en péril la France et la République... « Les délégués du Havre se déclarèrent convaincus que si Versailles voulait traiter avec la Commune, celle-ci ne s'v refuserait pas ; mais BerthémySaint-Hilaire, secrétaire de Thiers, répliqua vivement que « si les insurgés refusaient de faire leur soumission, il faudrait triompher d'eux par la force... »

La tentative d'apaisement ne put donc se poursuivre.

Il convient de rapprocher de cette initiative la prise de position des loges maçonniques de Rouen à l'égard du manifeste du comité de l'ordre qui, le 8 avril, avait demandé à Paris et à Versailles d'arrêter

« l'effusion de sang précieux qui coule des deux côtés et de poser les bases d'une paix définitive qui soit l'aurore d'un avenir nouveau ».

Toutes les loges rouennaises donnèrent leur adhésion, le 26 avril : Arts réunis, Vérité, Cons- tance éprouvée, Persévérance couronnée (15).

Il nous reste à déterminer l'appui que peuvent apporter à la Commune les dirigeants radicaux et socialistes rentrés à Rouen après l'armistice.

Aubry, qui se trouvait à Paris le 18 mars, avait participé d'abord à la rédaction de la déclaration du conseil fédéral des sections parisiennes (23 mars). De la capitale, il encouragea les Rouennais à prendre énergiquement parti pour le mouvement parisien.

Dans ses Souvenirs, Vaughan (16) a assuré que, dès mars, ses amis et lui avaient eu l'intention de soulever la population rouennaise. En mars et au début d'avril, leur activité n'est connue que par les rapports du commissaire central de Rouen.

« Inquiet de la froideur apparente de la province, Aubry adressait alors des lettres qui toutes exaltaient le régime de la Commune...

En avril, les réunions devinrent plus fréquentes et plus nombreuses :

outre les correspondances d'Aubry, on y lisait les plus mauvais journaux : le « Vengeur », le « Cri du peuple », le « Père Duchêne » avaient la préférence.

On cherchait à connaître le jour du départ des Prussiens, car Aubry n'attendait que cela pour venir proclamer la Commune à Rouen ; il prêchait sans cesse l'organisation... et conseillait une manifestation en faveur de la Commune de Paris... » (17).

À Elbeuf, également, selon le même rapport,

« plusieurs conciliabules eurent lieu mais ils trouvèrent les ouvriers indifférents et n’aboutirent à aucun résultat. La majorité de la population, très éprouvée par le chômage, généreusement secourue, alimentée par la bienfaisance municipale, hésita à se lancer dans cette voie dangereuse ; elle résista à l'entraînement et ne voulut point écouter ses meneurs...

Régnier partit à Paris ; il ne restait plus à Elbeuf pour diriger un mouvement communiste que Piéton, nature timide et un peu circonspecte, et Fossard, homme ambitieux, sans conviction et n'ayant au reste qu'une influence fort limitée sur les ouvriers. Les chefs et les armes manquaient, les adhérents du régime de la Commune se trouvèrent réduits à faire des vœux pour le triomphe de la révolution parisienne... ».

C'est seulement à l'approche des élections municipales du 30 avril 1871 que les partisans de la Commune s’enhardissent. Alors que les républicains modérés, par souci d'union nationale ne présentent pas de candidats contre la liste conservatrice sortante, deux comités décident de coordonner leur action : le comité ouvrier, émanation de l'internationale (Vaughan, Gustave Mondet...) et le comité radical constitué par d'anciens démocrates de 1848, dont Cord'homme, et de jeunes journalistes (Delaporte, Riduet...). Après deux réunions préparatoires, les 22 et 23 avril, ils organisèrent, le 24 avril, une assemblée générale privée à laquelle participèrent 200 personnes.

Les assistants se mirent rapidement d'accord, à l'unanimité, sur le boycottage des élections municipales, dénonçant l'illégalité de la consultation. L'Assemblée nationale, élue pour traiter de la paix et de la guerre, devait céder la place à une constituante à laquelle il appartiendrait de voter une loi municipale:

« Laissons donc se rendre au scrutin ceux qui, ayant nommé l'assemblée de Versailles, acceptent la solidarité de ses actes... »

La discussion fut plus vive pour décider comment exprimer le soutien à Paris. Fallait-il lancer un appel à la conciliation comme le faisait la municipalité du Havre ou adhérer purement et simplement aux principes de la Commune ?

La première proposition fut défendue par Fossard.

« Les soussignés, habitants d'Elbeuf, déplorent profondément le malentendu qui existe entre Paris et Versailles; ils pensent que si l'assemblée de Versailles donnait satisfaction aux revendications de Paris, ce terrible malentendu cesserait pour faire place à la paix et à la concorde si nécessaire en ce moment critique où la France se trouve. »

Vaughan, reprenant au contraire les grandes lignes d'un article destiné à la Presse, arborait franchement le drapeau de la commune fédérale :

« À quoi sert un nouveau replâtrage, c'est ce que nous demandons aux conciliateurs de bonne foi que la vue de nos divisions fait souffrir et qui, trop timorés ou trop superficiels pour donner tort à l'une des deux parties, cherchent, en les amenant à des concessions mutuelles, à obtenir un accord factice que la première occasion fera rompre... »

Le manifeste finalement voté s'inspirait de ces considérations.

« Unis dans une fraternelle solidarité pour la revendication des franchises du peuple et le triomphe de la révolution, les membres de la Fédération rouennaise et du comité radical de la Seine-Inférieure saluent avec enthousiasme l'avènement de la Commune de Paris et adhèrent sans réserve à son programme... »

...Que la Commune de Paris poursuive donc son œuvre sans relâche et sans faiblesse, sûre que, par toute la France, la démocratie désavoué hautement le gouvernement fratricide de Versailles.

» La victoire ne sera pas lente à consacrer l'émancipation du peuple et le triomphe définitif de la République.

» Vive la Commune ! Vive la République ! »

Cependant, de tous les orateurs, seul le typographe Lécureuil se prononça pour un recours immédiat à la force en cas de poursuites. Il fut désavoué par la salle et accusé d'être un provocateur, un « agent prussien ».

Le préfet jugea que l'assemblée du 24 avril faisait craindre un mouvement révolutionnaire. Aussi. fit-il arrêter radicaux et membres de l'Internationale soupçonnés d'être des meneurs : Cord'homme, V a u g h a n, Fritsch, Boulanger, Fossard, Gustave Mondet, Creusot, Percheval, Delaporte et Lécureuil, qui furent inculpés d'un complot dont le but était de détruire et changer le gouvernement, d'exciter à la guerre civile en portant les habitants à s'armer les uns contre les autres. « Bonnes nouvelles, commenta le Gaulois (18), le parti de la Commune a vécu ; tous ses adeptes, le citoyen Cord’homme en tête, ont été pris dans un seul coup de filet, sans coup férir... »

Quelques jours plus tard, c'était la « semaine sanglante ». Le Nouvelliste de Rouen du 24 mai approuva la répression. « L'émeute est vaincue et les braves enfants du pays, les ruraux comme les appelait le citoyen Rochefort, ont rendu Paris à la France. Nous constatons avec une vive satisfaction que les pertes de l'armée sont très peu sensibles. Les insurgés ont perdu beaucoup de monde… ». On remarquera cette phrase dans les dépêches de M. Thiers :

« Si la lutte ne finit pas aujourd'hui, elle sera terminée demain au plus tard et pour longtemps. Nous espérons bien que ce sera pour toujours... »

Le Journal de Rouen, en revanche, regrette l'étendue des massacres :

« La nouvelle si impatiemment attendue de l'entrée à Paris de l'armée a été accueillie avec un sentiment de satisfaction que tempère malheureusement cette pensée que les vaincus, quelque nécessité absolue qu'il y eût à les combattre, étaient des Français tristement égarés par quelques énergumènes et quelques misérables. Les défenseurs de la Commune étaient-ils donc tous des coupables en face desquels il ne fallait songer qu'à la répression ? Les combattants de bonne foi croyaient la République en péril. Ils se battaient pour la défendre. N'était-il pas facile de leur donner une entière satisfaction et l'application la plus large et la plus complète des principes républicains ? »

Le Nouvelliste se déclara scandalisé par cette indulgence qui « allait presque jusqu'à la sympathie ».

Après la Commune

Les Allemands évacuèrent Rouen le 22 juillet 1871 ; leur départ ne fut marqué par aucun incident ; de sérieuses précautions avait été prises et ils furent aussitôt remplacés par un régiment de ligne.

Les élections complémentaires à l'Assemblée nationale (2 juillet 1871) ne suscitèrent guère de passion. Il s'agissait de remplacer Thiers, Trochu, Dufaure et de Montaignac, élus en février, mais qui avaient opté pour d'autres départements. À la liste conservatrice s'opposa d'abord une liste de candidats de la gauche républicaine qui espéraient que l'écrasement de la Commune éliminerait les radicaux de ce scrutin. Or, après de longues hésitations, le comité central républicain du Havre et le comité radical de Rouen annoncèrent, le 29 juin, les candidatures de Gambetta, Duvivier, négociant à Rouen ; Le Cesne, ancien collaborateur de Gambetta et du docteur Pouchet. Cette liste ne disposa de l'appui d'aucun quotidien et le Journal de Rouen ne signala même pas son existence.

Pour l'ensemble du département, à l'exclusion de l'arrondissement du Havre, le chiffre des voix radicales tomba à environ 6.000 contre 10.000 en février, à cause des campagnes où les républicains libéraux avaient sensiblement progressé (19).

Dans l'arrondissement de Rouen lui-même, le recul global est moins sensible: 14 % (juillet) contre 17 % (février), et il résulte de mouvements contradictoires : le radicalisme disparaît à peu près complètement des cantons ruraux (Buchy et Clères 0,2 %, Boos 1 %) ou semi-industriels (Pavilly 0,6 %) ; au contraire, il conserve à peu près ses positions dans les communes industrielles de la rive gauche (cantons de Grand-Couronne, 25 % au lieu de 29 %), et d'Elbeuf (33 % au lieu de 39 %), et même les améliore à Rouen (16% au lieu de 14 %) (20).

L'activité politique reprit surtout après la mise en liberté provisoire des inculpés du « complot » d'avril. Le commissaire central de Rouen signale, à la fin de juillet, « une agitation de mauvais aloi qui règne parmi les hommes de désordre ; radicaux et membres de l'internationale semblent être dans l'attente d'un événement qui changerait à leur profit la face des choses... » Les élections de juillet et le progrès général des républicains semblent avoir raffermi leurs espérances :

« Les uns et les autres comptent sur une dissolution prochaine de l'Assemblée qui devrait entraîner la chute du pouvoir exécutif ; ils mettent tout leur espoir en Gambetta « pour prendre les rênes du gouvernement radical ».

Le commissaire central mentionne également des conciliabules à Déville, Darnétal, Elbeuf et Caudebec-lès-Elbeuf.

« La portion calme de la population, à laquelle une partie de toutes ces menées n'échappe pas, ne se croyant pas suffisamment protégée contre le retour du désordre. s'en prend au gouvernement qu'elle accuse de manquer de l'énergie indispensable pour conduire à bien les affaires du pays dans des circonstances aussi graves... » (21).

Le comité radical organisa, au début de septembre, une campagne de pétitions en faveur de la dissolution de l'Assemblée nationale. Le préfet admettait que, en quelques jours, elle avait recueilli 500 signatures dans les ateliers et qu'il était vraisemblable qu'elle trouverait un certain nombre d'adhérents dans l'arrondissement du Havre. Mais l'attention se porta principalement sur les élections du 8 et du 15 octobre pour le conseil général. Malgré les conservateurs qui condamnaient « la rage de fourrer de la politique partout », les radicaux promirent, s'ils étaient élus, d'émettre le vœu d'une dissolution immédiate de l'Assemblée.

Sur les quatorze conseillers généraux sortants de l'arrondissement, treize s'étaient montrés favorables à l'Empire ; Cord'homme (65 canton de Rouen) constituait la seule exception.

Les radicaux et les membres de la Fédération ouvrière — après avoir vainement essayé de s'entendre avec les libéraux — présentèrent des candidats dans les 4e et 6e cantons de Rouen, Elbeuf et Grand-Couronne. Le 16 octobre, les conservateurs ne purent dissimuler l'ampleur de leur défaite : les libéraux enlevaient cinq sièges et les radicaux trois: Ramel dans le 4e canton, Cord'homme dans le 6e, et Manchon, avocat radical de 1848, à Grand-Couronne.

« Ce qui nous frappe, reconnaissait le Nouvelliste de Rouen, ce qui nous fait envisager l'avenir avec crainte, c'est de voir que le parti radical, que l'on pouvait croire terrassé après les épouvantables événements de Paris et les cruelles leçons qui ont été infligées à la France, reparaît sans cesse et toujours aussi ardent, toujours aussi discipliné, avec la même audace et le même acharnement... »

De leur côté, les chambres syndicales de l'internationale avaient tenté de reconstituer leur fédération en demandant, le 10 septembre, l'autorisation de tenir une réunion commune, mais le préfet refusa, considérant que le Cercle d'études économiques n'était que l'un des groupes de l'internationale. Cependant, ses principaux dirigeants ont continué à participer à l'action politique, aux côtés des radicaux ; leur rôle apparaît également dans les mouvements de grève d'octobre et de novembre 1871.

Les premières grèves éclatèrent au cours de la deuxième quinzaine d'octobre dans les filatures de coton de la vallée de Cailly, puis, au début de novembre, elles se généralisèrent dans les filatures et tissages de coton de Roouen, Sotteville et Petit-Quevilly. La même revendication était partout présentée : l'abaissement de la journée de travail de 11 ou 12 heures à 10 heures, sans diminution de salaire. Le préfet dénombra 1.470 grévistes le 6 novembre, 2.313 le 7, 3.609 le 9 (chiffre maximal). Mais les patrons engagèrent des poursuites contre les ouvriers accusés d'abandonner les ateliers sans avoir effectué la quinzaine de préavis; d'autre part, les ressources s'amenuisèrent très vite, les grévistes n'ayant reçu aucun appui de l'extérieur, si bien que la reprise du travail amorcée dès le 10 dans quelques ateliers fut à peu près complète le 18 novembre.

Ce mouvement est resté, par le nombre des travailleurs intéressés, le plus important dans la région de Rouen, pour l'ensemble du XIXe siècle ; cependant, les grévistes n'ont obtenu que des satisfactions de détail, les patrons refusant de diminuer la journée de travail par crainte de se trouver dans une situation défavorable à l'égard de leurs concurrents ; ils n'auraient, assuraient-ils, accepté de le faire qu'en vertu d'une loi applicable à toute la France.

Le maire de Rouen prétendait qu'il s'agissait en réalité d'une agitation politique précédant le procès des « communards » qui devait se dérouler le 15 novembre au palais de justice de Rouen. La chambre des mises en accusation abandonnant la thèse indéfendable du complot, ne retint contre les inculpés que l'apologie de faits qualifiés crimes et les attaques contre le respect dû à la loi. Vaughan et Cord'homme furent condamnés à deux ans de prison ; Delaporte et Lécureuil à un an ; Riduet, Gustave Mondet et Percheval à 6 mois ; Fossard à 3 mois ; Boulanger à 2 mois. Vaughan, Cord'homme, Mondet, Delaporte et Riduet s'enfuirent à Bruxelles où Aubry, qui avait d'abord bénéficié d'un non-lieu en octobre 1871, vint les rejoindre en 1873, devant la menace de nouvelles poursuites pour sa participation à la Commune de Paris.

____

Dans l'Enquête parlementaire sur les événements du 18 mars, le préfet de la Seine-Inférieure et le procureur général s'accordent pour considérer les « jacobins » rouennais et les « internationaux » comme également dangereux pour l'ordre social.

Adversaires à la fin de l'Empire, radicaux et socialistes proudhoniens s'étaient en effet réconciliés, après le 4 septembre, contre les conservateurs et les monarchistes, et avaient mené des actions communes aussi bien en septembre 1870 qu'en mai ou octobre 1871.

Ils ne représentaient certes qu'une minorité de l'opinion ; les radicaux étaient sortis très affaiblis de la période impériale, et la Fédération ouvrière avait été touchée par les poursuites de mai 1870, alors que son organisation n'était pas encore consolidée.

Les élections prouvent que la majorité de la population de la région rouennaise, surtout dans les campagnes, se prononçait contre la République démocratique et sociale. Cependant, les partisans de celle-ci tenaient de fortes positions à Rouen (4e et 6e cantons), Elbeuf et Grand-Couronne. Aussi, malgré la présence des Allemands, cherchèrent-ils à manifester leur sympathie à l'égard de la Commune de Paris. À l'assemblée du 26 avril, ce sont les radicaux qui ont adopté la position la plus ferme. Les dirigeants des chambres syndicales qui, depuis 1868, accordaient la prépondérance à l'action économique et à l'organisation des corporations semblent avoir conservé une certaine méfiance envers l'action politique. Il convient de noter que ceux d'entre eux, tels Vaughan ou Mondet, qui ont été poursuivis, faisaient également partie du comité radical.

La défaite de la Commune n'a pas, nous l'avons constaté, abouti à l'écrasement des radicaux, mais, à cause des progrès constants des républicains modérés, ils se sont trouvés de plus en plus relégués au second plan. Convaincus que le succès ultérieur des réformes démocratiques et sociales passait d'abord par la consolidation du régime républicain, ils ont dû accepter d'être provisoirement la force d'appoint des libéraux, et l'on verra même, en 1873, la victoire du général Letellier-Valazé, orléaniste tout récemment rallié à la République, assurée grâce au soutien actif de tous les démocrates rouennais.

Marcel Boivin

L’article de Marcel Boivin est paru dans La Commune Revue d’Histoire de l’Association des Amis de la Commune 1871, N° 15 – Mars 1980.

Marcel Boivin, Le mouvement ouvrier dans la région de Rouen 1851-1876, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 1989.

Notes :

(1) L'Huillier (Fernand). L'évolution des principales grèves à la fin du second Empire. Bull. Soc. hist. mod., 1951, n° 24, et La lutte ouvrière à la fin du second Empire, Cahiers des Annales, 1957, n° 12.

(2) Bulletin de la Fédération ouvrière rouennaise, 25 septembre 1870.

(3) Le Roy (Albert). Le Havre et la Seine- Inférieure pendant la guerre de 1870-1871, Paris, 1877, p. 124.

(4) Journal du Havre, 4 février 1871.

(5) De Wartensieben (Hermann). Opérations de la 1ère armée sous le commandement du général de Manteuffel, Paris, 1873, 317 p., p. 147.

(6) Hellis. Correspondance, bib. mun. Rouen, M 5.266.

(7) Nouvelliste de Rouen, 17 mars 1871, 23 mars 1871, 7 avril 1871 et 11 avril 1871.

(8) Journal de Rouen, 9 et 28 mars 1871.

(9) Journal de Rouen, 1er avril 1871.

(10) Journal de Rouen, 9, 10 et 11 avril 1871.

(11) Journal de Rouen, 6 mai 1871.

(12) Journal du Havre, 26 mars 1871.

(13) Journal de Rouen, 23 mars 1871.

(14) Journal du Havre, 7 avril 1871.

(15) Journal de Rouen, 28 avril 1871.

(16) Vaughan Ernest, Souvenirs sans regrets, Paris, 1902.

(17) Enquête parlementaire sur le 18 mars, pp. 591-596.

(18) Le Gaulois, 2 mai 1871.

(19) Journal de Rouen, 23 et 26 mai 1871. Nouvelliste de Rouen, 25 mai 1871. Dans la ville du Havre, la liste radicale arrive en tête : Gambetta (4.636 voix], Deschamps (républicain libéral) 2.301, Robert (conservateur) 1.943.

(20) Ville de Rouen, résultats de février et de juillet :

Conservateurs : 50 % et 37 %.

Républicains libéraux : 27 % et 44 %.

Radicaux : 13 % et 16 %.

(21) Arch. dép. Seine-inférieure, M, Internationale.