Désormais pleinement citoyen, il investit massivement les sections et les clubs et élabore un système politique inédit : le gouvernement direct. Ce modèle regarde la souveraineté populaire comme imprescriptible, inaliénable et indélégable. Les élus du peuple, parce qu’ils sont nantis d’un mandat impératif, sont désignés sous l’appellation de mandataires. Ils doivent être incessamment contrôlés et peuvent être révoqués à merci (2).

Cette expérience unique et exaltante fut malheureusement de courte durée, sapée qu’elle fut par la réaction thermidorienne. La démocratie directe resta sous le boisseau pendant près de quatre-vingts ans.

Bien entendu, il y eut 1848. Mais force est d’admettre que la phase d’« illusion lyrique (3) », celle où l’on rêvait haut et fort d’une République démocratique, fraternelle et sociale, fut bien éphémère (4). Et si le suffrage était universel - masculin -, il fut promptement statué sur la nature du régime : il serait de type représentatif et certainement pas direct. Du scrutin du 23 avril s’ensuivit l’instauration d’une Assemblée constituante composée majoritairement d’éléments modérés, modérés qui n’hésiteront pas deux mois plus tard à recourir à la violence la plus extrême pour noyer dans le sang les légitimes revendications des insurgés de Juin. Ainsi fut porté un coup d’arrêt, sec et fatal, aux aspirations démocratiques et sociales.

Il fallut attendre quasiment un quart de siècle pour revoir sourdre l’espoir et souffler l’esprit révolutionnaire et démocratique de l’an II. Aussitôt la République proclamée, dans chaque arrondissement parisien s’institua un comité de vigilance - la vigilance, une vertu cardinale en République – chargé de porter un regard attentif et aiguisé sur les actes des maires désignés par le Gouvernement de la Défense nationale. Les comités de vigilance se fédérèrent le 5 septembre 1870 et, réunis, prirent le nom de Comité central républicain des vingt arrondissements de Paris.

Non contente de constituer un véritable contre-pouvoir aux autorités gouvernementale et municipale, cette organisation fut la première – il convient d’insister sur ce point - à exiger l’instauration de la Commune et l’exercice plein et entier de la souveraineté populaire. Elle fut pour beaucoup dans la maturation et la propagation de l’idée communaliste (5).

Mais ce ne fut qu’après le 18 mars, au cours du lumineux printemps de 1871, qu’advinrent une vraie République et une démocratie authentique, incarnant toutes deux l’application stricte du principe de Gouvernement du Peuple, par le Peuple, pour le Peuple. Aussi les élus de la Commune ne furent-ils pas dénommés représentants - mot de la IIe République -, ni députés - terme en vigueur sous le Second Empire - mais mandataires.

Les membres de la Commune étaient investis d’un mandat impératif, par conséquent révocables à tout instant s’ils s’aventuraient à l’outrepasser ou se montraient incapables de le mener à bien. Après avoir enduré le bât de l’Empire pendant vingt ans, la population était avide de libertés et assoiffée de justice. L’en-haut et l’en-bas communiaient dans un même idéal.

En haut, un Pierre Denis, l’idéologue proudhonien du « Cri du Peuple » estimait qu’était révolue l’époque où le peuple était comme « un troupeau appelé à jour et heure fixes par ses gouvernants à voter son abdication de tout pouvoir et de tout droit (6) [...] ». Il considérait que « la souveraineté nationale étant dans le suffrage universel lui-même, [ce dernier] avait toujours le droit de se convoquer, c’est-à-dire que ce droit appartenait à tout groupe d’hommes qui avaient à consulter l’opinion sur une idée, sur un fait surtout, quand les événements sollicitaient et nécessitaient cette consultation (7) ».

En bas, le peuple, par les rues de la ville révoltée, dans les clubs, dans la Garde nationale, redoublait de vigilance, exerçait son droit de contrôle et, inlassablement, discutait les actes de la Commune allant, si le besoin s’en faisait sentir, jusqu’à la critiquer sans ménagement. Ainsi, « Le Prolétaire », émanation du club (Saint) Ambroise, admonestait ses membres de la sorte :

« Ne vous pressez donc pas de juger et de décider au nom du peuple et à sa place. Restez dans votre rôle de simples commis [...].

Serviteurs du peuple, ne prenez pas de faux airs de souverains ; cela ne vous sied pas mieux qu’aux despotes auxquels vous avez succédé. Vos personnes sont de peu de poids dans les balances de la Commune. Le peuple est las des sauveurs ; il entend dorénavant discuter leurs actes (8). »

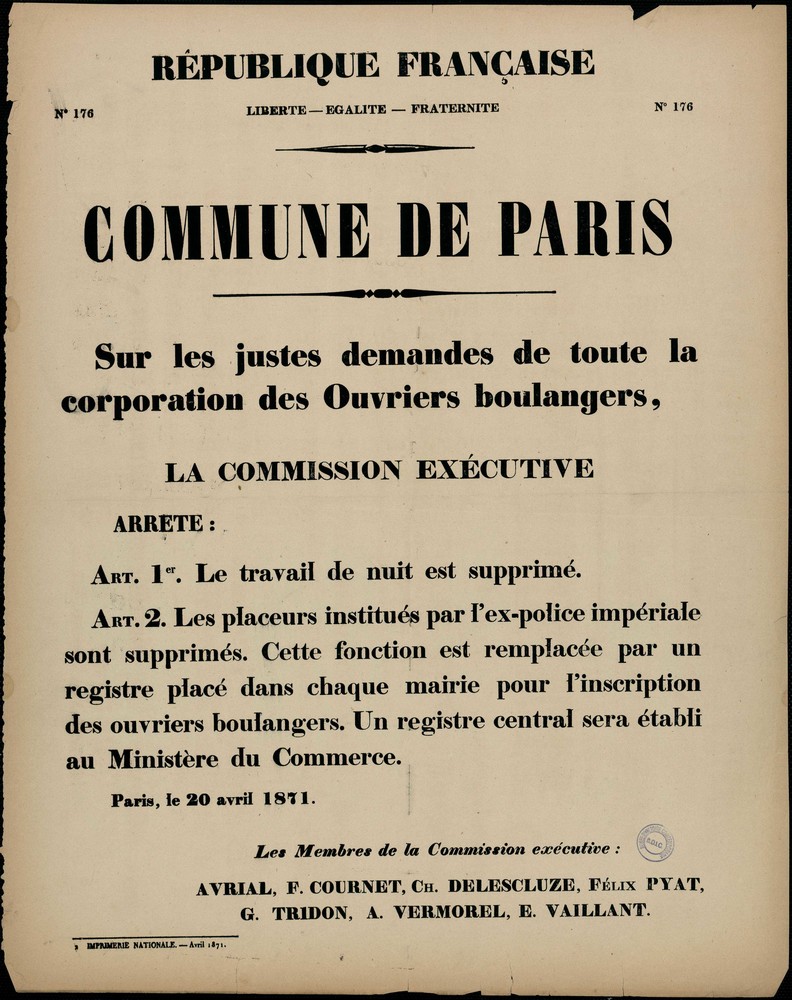

Et lorsque les ouvriers boulangers s’en allèrent en délégation à l’Hôtel de Ville remercier l’Assemblée communale d’avoir aboli le travail de nuit, le même « Prolétaire » les tança vertement :

« Le peuple n’a pas à remercier ses mandataires d’avoir fait leur devoir ; ils seraient criminels en ne le faisant pas ; c’est une habitude fâcheuse d’aller leur rendre grâce pour avoir pris une mesure qu’ils auraient été coupables de ne pas édicter. N’oublions jamais que c’est la reconnaissance des peuples qui fait les tyrans. »

À plusieurs reprises, les élus de la Commune furent sommés par leurs mandants de justifier leur manière d’administrer l’arrondissement qui leur avait accordé ses suffrages, ou bien d’expliquer leur conduite à l’Hôtel de Ville. Ainsi eut lieu le 20 mai 1871, au Théâtre lyrique, en présence de quelque deux mille électeurs, une reddition de comptes en bonne et due forme. Les cinq membres de la Commune élus par le IVe arrondissement - Charles Amouroux, Arthur Arnould, Adolphe Clémence, Gustave Lefrançais et Eugène Gérardin – se prêtèrent à cet exercice de bon gré.

Parvenu au terme de ce bref panorama, le lecteur se sera fait - à tout le moins, je le souhaite - une idée précise de la façon dont les hommes de 1871 entendaient les notions de République et de démocratie.

Leurs réflexions n’ont rien perdu de leur pertinence et de leur actualité. Gageons, en cette année électorale, que notre lecteur-électeur les aura à l’esprit au moment de se rendre à l’isoloir. Ou de ne pas y aller.

Car pléthoriques et judicieuses sont les raisons de s’abstenir (9). A fortiori dans un régime qui tient le bulletin blanc pour nul, et au sein duquel voter équivaut à délivrer un blanc-seing à son Président ou à son député...

Maxime Jourdan

Notes

(1) J’espère que le lecteur ne m’en fera pas grief mais, contraintes de temps et d’espace obligent, je n’évoquerai pas les précédents historiques de l’expérience démocratique de par le monde. Le présent article s’assigne pour objectif d’esquisser une analyse - fatalement succincte - des relations qu’entretient la France à la démocratie depuis la Révolution française, en s’attardant tout particulièrement sur l’épisode communaliste.

(2) Sur ces aspects, le lecteur se reportera à l’ouvrage de Maurice Genty, « L’Apprentissage de la citoyenneté », Paris, Messidor/Éditions sociales, 1987 et au livre d’Albert Soboul, issu de sa thèse magistrale, « Les Sans-culottes », Paris, Seuil, 1968.

(3) Suivant l’expression consacrée de l’historien Philippe Vigier.

(4) Le lecteur désireux d’approfondir consultera Maurice Agulhon, « 1848 ou l’apprentissage de la République », Paris, Seuil, 1992.

(5) Sur le CCRVAP, lire Jean Dautry et Lucien Scheler, « Le Comité central républicain des vingt arrondissements de Paris », Paris, Éditions Sociales, 1960.

(6) Pierre Denis, « Vieille politique », 8 mai 1871.

(7) Pierre Denis, « Les aveugles de la presse », 23 mars 1871.

(8) « Le Prolétaire. Organe des revendications sociales, XIe arrondissement », 19 mai 1871.

(9) Sur cette question, lire l’excellent petit livre intitulé « Précis d’anti-électoralisme élémentaire. 120 motifs de ne pas aller voter », Introduction de Raoul Vilette, Paris, Les nuits rouges, 2007.