Elle : Mathilde Carly de Svazzema, « rouleuse d’hommes en vogue » récemment séparée de son mari, née à Orléans en 1839 d’un père militaire, chevalier de la Légion d’honneur devenu employé aux impôts. Elle se dit amie de Gambetta et de Dumas fils, arrêtée en 1875 et 1877 pour proxénétisme et commerce illégal d’objets d’art.

Et lui : Gustave Courbet, peintre, né en 1819 à Ornans, rescapé de la Semaine sanglante, arrêté chez un ami le 7 juin 1871, promené menotté, insulté, son atelier pillé et transformé en écurie par les Prussiens. Il est dans un état dépressif quand son père vient le chercher à sa sortie de prison après un premier procès, fin mai 1872 pour le ramener à Ornans. Sa mère, son fils et sa soeur Zélie sont morts coup sur coup. Dès la chute de la Commune, sa ville natale lui rend la statue d’un jeune pêcheur offerte en 1862 au sommet de sa gloire artistique.

En vidant les greniers à l’occasion d’un inventaire, les bibliothécaires de Besançon trouvent un paquet de 116 lettres échangées entre le 21 novembre 1872 et le 2 mai 1873 par Mathilde et Gustave. Refusé au Salon de 1872, Courbet, déjà très éprouvé, apprend à l’issue d’un second procès et au milieu de cette relation épistolaire qu’il devra payer à lui tout seul la restauration de la colonne Vendôme. Ce jugement inique est un effet de sa célébrité ! On suppose qu’il est riche et on le rend responsable.

L’échange des lettres

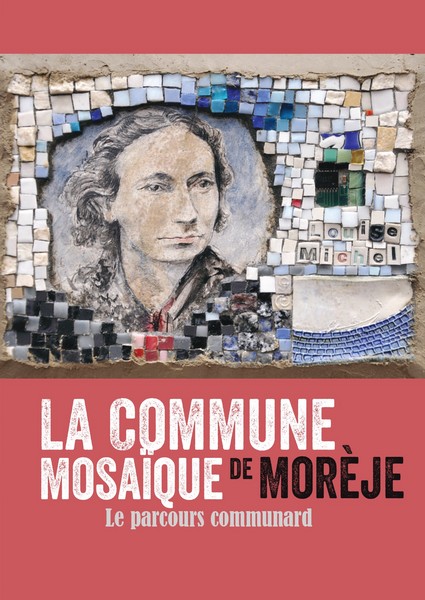

Mathilde Carly de Svazzema par Cherubino Pata d’après une photo

C’est Mathilde qui prend l’initiative de la première lettre. Elle ne lésine pas sur les compliments :

Vous êtes, Monsieur, artiste et un artiste rempli de talents…vous êtes homme de génie !

Elle se recommande de Carjat, photographe et ami de Courbet et compatit au malheur (qui) nous a tous frappés ! allusion, sans la nommer à la chute de la Commune six mois plus tôt. Elle se dit tout aussi libre que l’air. Quatre jours après, elle précise :

Je désire être votre enchanteresse… l’objet de vos rêves

et se présente comme une bienfaitrice :

Je suis allée à Versailles porter plusieurs fois de l’argent à un malheureux victime de sa croyance.

Elle le bombarde de lettres. Le 27 novembre :

Je suis persuadée que votre cœur pense avec le mien,

et se livre en victime d’un monde qui lui fait horreur.

Gustave n’y résiste pas mais n’est pas dupe. Le 10 janvier 1873 la relation prend forme et devient érotique alors que des députés veulent lui faire payer la restauration de la colonne, il écrit :

Ma bonne putain… si ce vote réussit nous sommes perdus, je serai peut-être obligé de m’exiler.

Un mois plus tard, le vote ayant eu lieu, il est pris en tenaille, il essaie de sauver ses tableaux non encore confisqués et entame des démarches judiciaires.

Ma chère Mathilde, tu es tellement déraisonnable que me voilà forcé de me mettre au lit, mon foie grossit de plus en plus par l’inquiétude et le chagrin, les tourments que tu me donnes, que je ne puis plus résister.

Les questions d’argent sont posées, elle parle d’une assurance vie de 30 000 francs récupérable à la mort de son mari, et en attendant si Gustave veut la voir, il faut envoyer de l’argent pour le voyage à Besançon. Il lui envoie 100 francs en mars. Elle lui demande alors de lui confier un tableau qu’elle vendra pour lui. Il n’en verra pas l’argent. L’érotisme épistolaire atteint le torride, elle propose même de lui faire un enfant, ce qui a l’air de le ravir.

Il faut rembourser

Courbet appelle alors à l’aide ses élèves dont Cherubino Pata, qui lui fera des « patasseries » pour des ventes nombreuses à prix attractif. Venus à Ornans, ses collaborateurs, flairant l’arnaque amoureuse, lui conseillent de rompre et de réclamer ses lettres pour éviter tout chantage. Il ne répondra plus après sa dernière lettre du 30 avril 1873. Cette histoire est un exemple des déboires des communards en proie au désarroi et fragilisés. Quelques mois plus tard, en plein été, Courbet réussira, grâce à son disciple Marcel Ordinaire, à traverser la forêt à pied en direction de la Suisse où une amie, Lydie Joliclerc, l’attend avec une voiture fermée. L’exil du peintre sera son tombeau à l’issue de plusieurs années de mort lente où il va sombrer dans la dépression et l’alcoolisme, lui qui avait le sentiment d’avoir sauvé les arts de la nation, ce que l’avenir lui reconnaîtra.

EUGÉNIE DUBREUIL

Bibliothèque d’étude et de conservation, Besançon - Exposition du 21 mars au 21 septembre 2025