PRÉCURSEURS ET POSTÉRITÉ - PREMIÈRE PARTIE*

Il serait évidemment absurde de chercher à masquer, si peu que ce soit, à quel point le titre ci-dessus est mensonger : chacun voit bien immédiatement qu’on ne saurait trouver ici une histoire de l’éducation, même sévèrement bornée, même sous forme de résumé, couvrant un avant et un après de la Commune. Ce qu’en revanche nous pouvons nous permettre, c’est de proposer quelques lignes de force, quelques suggestions, peut-être nouvelles, et surtout de projeter quelques sondes dans le vaste espace qui précède, et dans celui qui suit, la singularité historique de ces 72 journées.

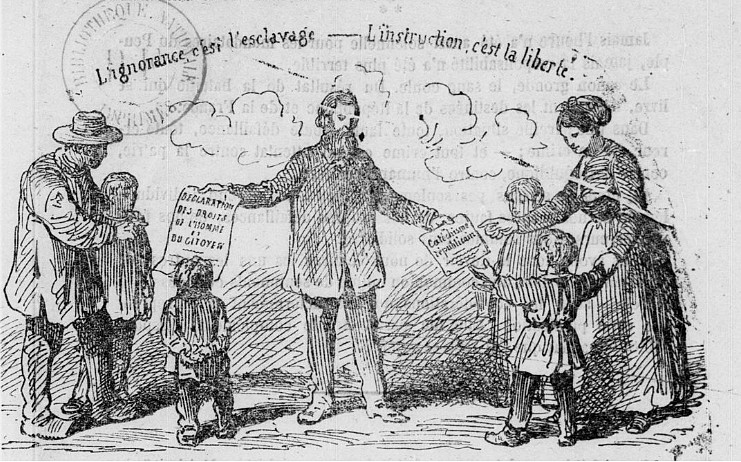

Gravure populaire parue dans "L'Ami du Peuple" N° 1 du 23 avril 1871 de Vermorel (source : La presse communarde - archivesautonomies.org)

DES PRÉDÉCESSEURS

La première idée sur laquelle nous souhaitons nous appuyer, c’est la conviction que la célèbre déclaration de Marx : La grande mesure sociale de la Commune, ce fut sa propre existence et son action (1) pouvait se décliner de manière quasi fractale dans chacune de ses composantes. Il en serait donc ainsi — liste évidemment non exhaustive — du rôle des femmes (une seule élue officiellement mais combien de femmes agissantes !), de l’activité des enfants (pas seulement des petits gavroches, même si c’est déjà beaucoup), des fédérés engagés dans les différents combats, des responsables de la continuité des services publics en temps de crise, et, bien sûr, des personnes actives dans le domaine de l’enseignement. Ainsi s’épargnerait-on le manichéisme d’un débat généralement stérile, opposant d’un côté l’argument d’un temps trop bref et trop empêché pour faire quoi que ce soit d’efficace, et, de l’autre, l’argument d’une expérience qui est traversée par un temps long sans réelle solution de continuité, pendant lequel on n’a pas attendu les décrets pour faire émerger des réalisations progressistes, dans un espace à la dimension jusque-là inédite, espace que certains historiens du milieu du siècle avaient déjà qualifié de « ville-État ».

La seconde idée, revenant à notre thème de l’éducation, c’est de lui appliquer la proclamation de Rousseau dans le Second préambule de ses Confessions : une entreprise qui n’eut jamais d’exemple et dont l’exécution n’aura point d’imitateur. Cette radicalité ainsi affirmée n’implique nullement une absence d’étapes dans le processus antérieur, ni bien sûr une absence de réalisations positives dans ce qui a suivi.

Si on prend conscience que l’histoire peut certes être militante jusqu’à un certain point mais qu’elle ne saurait se réduire à n’être que pamphlétaire, ayant pour horizon le souci de la vérité et celui de l’exhaustivité, la troisième idée pourrait trouver son expression dans l’exhortation du Verlaine de l’Art poétique : Car nous voulons la Nuance encor. Cette exigence s’appuie sur la conviction qu’en matière d’historiographie de la Commune nous avons désormais atteint une période de maturité. Suffisamment de travaux faisant autorité ont établi les faits majeurs de telle façon que leur contestation relève du combat d’arrière-garde : nous n’avons guère à craindre une remise en question sérieuse de ce qui est acquis.

Efforçons-nous maintenant de fournir au moins quelques illustrations concrètes de ce que nous venons de proposer, en supposant, par la nécessité de traiter notre sujet, que l’œuvre éducative de la Commune est largement connue au moins dans ses grandes mesures et actions.

En ce qui concerne les temps passés, et pour évoquer le temps long, on rappellera pour faire simple qu’ils sont surdéterminés par une aliénation permanente pérennisée par l’alliance de régimes plus ou moins absolus associés à des pouvoirs religieux éloignés de nos idéaux démocratiques. Cela étant posé, on ne s’interdira pas de remarquer, dans ces temps obscurs, des moments privilégiés où des progrès se manifestent.

Sans prendre au mot le titre volontairement provoquant de Gustave Cohen (La Grande Clarté du Moyen-Âge), c’est vers cette époque que nous nous tournerons tout d’abord, en choisissant le moment où l’on se détache des conceptions antiques. Dès le Ve siècle, Saint Augustin plaide pour un enseignement qui ne soit pas uniquement en direction des élites :

Les vrais maîtres […] disent ce mot du peuple comme il a l’habitude d’être dit, non par des savants, mais plutôt par des ignorants… À quoi sert en effet la pureté du langage si l’intelligence de l’auditeur ne le suit pas. Car nous n’avons aucune raison de parler, si ceux à qui nous nous adressons pour nous faire comprendre ne comprennent pas ce que nous disons (2).

On connaît la postérité de ces bonnes intentions qui porteront véritablement leurs fruits à la Renaissance, avec les ordonnances de Villers-Cotterêts, et l’appel d’un Montaigne au pédagogue à se mettre à portée de son disciple. Mais tout cela est encore marqué du sceau du pessimisme augustinien sur la nature humaine. Anticipant sur Rousseau, le monachisme suivant innovera et, en quelque sorte, découvrira l’enfant :

Les moines qui prenaient en main les jeunes enfants et les adolescents se sont montrés dès le début d’excellents psychologues et ont peu à peu transformé les méthodes pédagogiques de l’Antiquité. Ils ont su par expérience que l’enfant n’était pas ce petit être naturellement enclin au mal et au péché, tel que les pédagogues antiques et même chrétiens l’avaient représenté. Nourris de l’Évangile, ils se sont rappelés que le Christ avait aimé les enfants et les avait donnés en exemple (3).

Cette volonté d’adoucissement est patente dans la Règle de Saint Basile :

On leur proposera des récompenses, soit pour les exercices de mémoire, soit pour leurs compositions, afin qu’ils se portent à l’étude comme à une récréation de l’esprit, sans aucun ennui, sans aucune répugnance (4).

Comment ne pas trouver chez Pottier comme un écho lointain de ces préoccupations, quand il vante les mérites de « l’école attrayante » :

L’institutrice intelligente

Associe étude et plaisir

Venez à l’École attrayante,

Jeunes enfants de l’Avenir !

Mais tout cela, à l’importante réserve suivante près, que nous avions déjà anticipée :

On n’y farcit pas la cervelle

Des dogmes menteurs du passé,

La science, clarté nouvelle,

Y remplit le ciel décrassé.

Jamais la soutane impudente

Ne s’y glisse pour abrutir.

Venez à l’école attrayante

Jeunes savants de l’Avenir !

Au VIIIe siècle, un commentateur autorisé de la Règle bénédictine, Paul Diacre, renchérit en disant que les coups font plus de mal que de bien et que l’on doit punir le maître brutal. Il veut d’autre part que les conditions matérielles dans lesquelles vit l’enfant ne soient pas trop rudes :

confort du vêtement, abondance de la nourriture, chauffage en hiver. Il prévoit même une heure de récréation par jour, et souhaite que l’abbé récompense les moinillons les plus sages en leur donnant des friandises à dîner (5).

Dimitri Demnard (6) trouve des mots forts et modernes pour résumer l’influence éducative de l’initiateur du protestantisme à la Renaissance :

L’on peut concevoir combien, à cette époque, les paroles de Luther réclamant un enseignement dirigé par l’État, et une éducation complète aussi bien pour les garçons que pour les filles, pouvaient être révolutionnaires.

Révolutionnaires dans le contexte de l’époque, bien entendu.

On aura compris l’essentiel à partir des quelques exemples précédents, et leur continuation, aisée à faire au demeurant, n’apportera plus grand-chose à la démonstration. Même si on a envie de saluer au passage les grands esprits des Lumières, comme Condorcet ou Lepeletier de Saint-Fargeau, qui s’efforcèrent d’impulser plusieurs réformes concrètes, vite soumises aux aléas de la Révolution. J’enjamberai allègrement les lois Guizot, qui ont le mérite d’étendre les bienfaits de l’instruction sur tout le territoire, d’aller dans le sens de la gratuité, mais qui accentuent encore la mainmise de l’Église. Et semblablement la loi Victor Duruy sous le Second Empire, qui avance la difficile mise en pratique des lois Guizot, tout en les étendant davantage aux filles. On voit donc des tendances qu’on peut qualifier de positives dans les prédécesseurs, pas au niveau cependant, notamment en ce qui concerne, outre le conditionnement idéologique, le peu de réalisations efficaces au profit des filles, et le peu de jours concernés dans l’année. L’article 21 de la loi Duruy, officialisant la liaison des salles d’asile et de l’école primaire, m’incite maintenant à resserrer la focale sur le point particulier de la petite enfance.

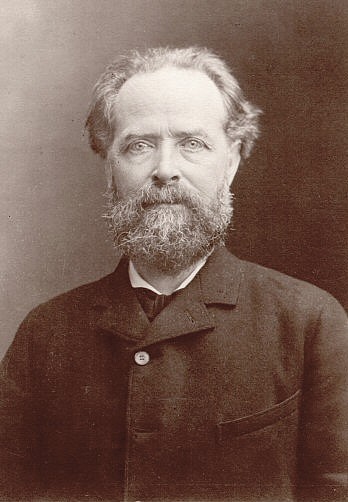

Élisée Reclus (1830-1905) photographié par Nadar

À la fin de son existence, en 1905, le communard Élisée Reclus laissera un important ouvrage- testament, intitulé L’homme et la terre, dont le chapitre XI, « L’éducation », nous intéresse particulièrement. On y lit ceci : À chaque phase de la société, correspond une conception particulière de l’éducation, conforme aux intérêts de la classe dominante. Fils du pasteur protestant Jacques, il a trois cousines, dont l’une, Noémie, a retenu particulièrement l’attention de son frère Élie, puisque ce dernier l’a épousée. Mais celle qui retiendra ici notre attention, c’est la sœur benjamine, Marie-Pauline Jeanne. Elle coche en effet toutes les cases qui sont susceptibles d’attirer l’attention pour notre sujet. C’est une femme, et une femme dont les cousins d’abord, les autorités et les biographes ensuite, ont célébré l’extraordinaire activité, sa vie durant, au service de l’éducation. Celle qui pouvait dire d’elle-même Je ne suis plus protestante, mais je suis une vieille huguenote (7) nous permet d’entrevoir ces éléments de nuance dont on parlait précédemment dans un domaine qui me paraît encore peu exploré. Certes, le christianisme, par comparaison aux idéaux de la Commune, est globalement indiscutablement réactionnaire. Mais on ne peut s’empêcher de remarquer qu’il y a par exemple plus d’une nuance entre le catholicisme, intimement lié aux pouvoirs répressifs en place, et le protestantisme, dont l’histoire plus complexe fait qu’on retrouve plusieurs de ses membres dans la proximité, pour ne pas dire l’intimité, voire la formation des membres de la Commune, comme en témoignent, parmi les plus illustres, les frères Reclus et le colonel Rossel.

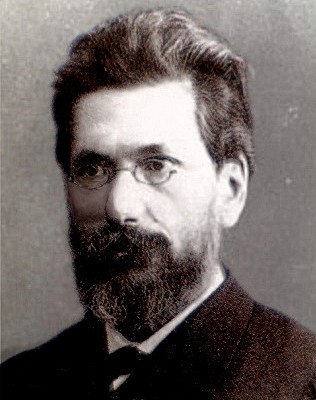

Pauline Kergomard vers 1900, photographe non précisé, collections du Musée de national de l’Éducation (Rouen), n° Inv : 1979.36593.1

Pendant la Commune de Paris, Pauline Reclus a 33 ans. Son bagage intellectuel et moral, elle l’a puisé auprès de son « père spirituel », le pasteur de Bordeaux Charles Pellissier. Depuis 8 ans, elle est Mme Kergomard, femme d’un libre-penseur républicain, et aussi, selon le site de presse de la BNF, elle dirigerait une école privée (c’est-à-dire affranchie des obligations les plus contraignantes du ministère impérial), ayant brillamment passé son brevet de capacité (examen sanctionnant l’aptitude au métier d’instituteur) à 18 ans. Elle donne plus vraisemblablement des leçons particulières, qui ne procurent au couple qu’un très modeste revenu. Quant à sa sœur Noémie, avec André Léo et Anna Jaclard, entre autres, elle est nommée par Édouard Vaillant dans la commission « instituée pour organiser et surveiller l’enseignement dans les écoles de filles ». La date est connue pour être fatidique : le 21 mai 1871.

On retrouvera Pauline Kergomard dans l’après de la Commune. Elle aura la réputation d’avoir inventé les écoles maternelles. En réalité, elle vient après Marie Pape-Carpantier, laquelle s’est battue pour que l’expression « salle d’asile », trop connotée misérabiliste, soit remplacée par celle d’ « école maternelle ». Ce fut officiellement chose faite par l’arrêté du 28 avril 1848, signé par Carnot. Mais les précurseurs n’en finissant pas de frapper à la porte, on peut aussi considérer qu’elle-même est précédée par un pédagogue allemand, Friedrich Fröbel, disciple de Pestalozzi, qui mit en pratique, au début des années 1820, des principes similaires, à la fois bienveillants et actifs, dans le cadre de ce qu’on appela les « jardin d’enfants ».

PRÉCURSEURS ET POSTÉRITÉ DEUXIÈME PARTIE

La spontanéité avec laquelle la Commune, à peine officiellement proclamée, accueille comme sien le programme éducatif de la délégation très largement féminisée de l’Éducation nouvelle, dit assez avec quelle détermination elle entend décider du choix de son passé comme de l’orientation de son avenir. Ce programme oblige, au-delà de son existence même, tous ses successeurs, pour toutes les réformes proposées, à se réclamer de son inspiration

Des successeurs

Après la Commune, sommet des valeurs républicaines, la pente redescend brutalement aux débuts de la IIIe République qui impose son Ordre moral ; elle remonte sensiblement ensuite, sans jamais retrouver son altitude maximale. C’est que l’éducation Ferry vise à la soumission du citoyen, contrairement à l’éducation de la Commune qui vise à son émancipation. Tout cela est bien documenté depuis les publications de l’inspecteur Jean Foucambert (8) et, surtout, de Jean-François Dupeyron (9). Déjà, en 1964, Maurice Dommanget avait fait remarquer le haut bilan laïque de la Commune, avec comme argument d’autorité l’aveu même de celui qu’il désignait comme premier coupable de sa dégradation :

« Jules Ferry, redevenu préfet de la Seine, reconnaissait dans sa première circulaire relative à l’instruction primaire que les laïcisations d’écoles s’étaient effectuées « en beaucoup plus grand nombre» que pendant le siège. À ses yeux, d’ailleurs, elles étaient «nulles et non avenues » et il donnait des instructions pour rétablir les choses telles qu’elles étaient avant l’investissement [note : Le Petit moniteur universel, 4 juin 1871.]. » (10)

On dit souvent que la Commune a anticipé de dix ans les lois Ferry : il serait plus exact de dire que Ferry a retardé de dix ans l’œuvre éducative de la Commune, en la dénaturant. C’est dans ce contexte que des personnes d’un grand mérite trouvent à s’exprimer au mieux des circonstances. Pauline Kergomard, devenue inspectrice générale des écoles maternelles, officialise leur dénomination et leur structure dans les lois Ferry. Sa proximité avec Ferdinand Buisson — elle bénéficie de son appui constant — permet de rendre hommage également à ce dernier. C’est aussi à cette occasion que l’activisme de Jean Macé, fondateur sous l’Empire de la Ligue de l’enseignement, trouve sa concrétisation.

Mélanie Fabre confirme cette analyse d’ensemble, ayant d’abord en vue la condition féminine :

« Tel qu’il est pensé par les décideurs politiques, le système scolaire dont accouche le régime n’est pas une école de l’émancipation : il est conformiste à la fois dans le domaine social et dans celui des rapports de sexe. Ainsi, les lois Ferry ne remettent aucunement en question l’existence de deux ordres d’enseignement destinés chacun à une clientèle sociale définie. » (11).

Aux nécessaires hommages, elle ajoute légitimement d’autres noms célèbres, comme ceux de Paul Bert (les écoles normales) ou de Camille Sée (les lycées de jeunes filles). Mais elle non plus n’oublie pas les réserves d’usage :

« L’ouverture d’esprit de ces rares réformateurs au sujet des femmes ne doit pas dissimuler que l’objectif des lois scolaires n’est pas de permettre aux filles, par l’accès à la culture savante, de participer avec les hommes à la vie de la nation ou de porter un regard critique sur le fonctionnement de la société. Il s’agit au contraire de faire en sorte que la distribution d’un savoir d’élite ne se traduise pas par une remise en question de l’ordre établi. » (12).

Lorsqu’il inaugure, en 1883, l’École Nationale Professionnelle de Vierzon, Ferry est fier de ne pas cacher ses intentions. Il n’est pas question de rompre avec l’ordre ancien et ses hiérarchies, mais bien de les accepter en pleine connaissance de cause :

« Ce qui n’était dans d’autres temps qu’une résignation religieuse ou sombre à des nécessités incomprises, peut devenir, par les progrès du savoir et l’habitude de la réflexion, une adhésion raisonnée et volontaire à la loi naturelle des choses. » (13)

Presque partout ailleurs un article de la nature du nôtre aurait été illustré par un portrait de Ferry : pas ici ! Concluons ce point par cette phrase, tirée de l’introduction d’un ouvrage collectif :

« L’école qui s’instaure progressivement au XIXe siècle épouse et respecte les formes que le capitalisme donne à la société plutôt qu’elle ne vient les contrarier. » (14)

Alors, quel portrait proposer pour illustrer les continuateurs de la Commune ? J’assume le risque d’un paradoxe : le meilleur successeur de Vaillant, c’est Vaillant lui-même ! Car il est bien le seul des trois grands socialistes du tournant des deux siècles à avoir occupé des fonctions éminentes durant la Commune, et cela largement dans l’enseignement. Je laisse ici la place au second historien, chronologiquement parlant, à avoir traité d’une manière spécifique de l’éducation sous la Commune : Froumov (15). La loi de 1905, si utile et nécessaire à bien des égards, résultat d’un difficile compromis, n’allait pas aussi loin que l’eût voulu — entre autres ! — Édouard Vaillant. « Dans son activité politique des années 1900, écrit Froumov, Vaillant s’occupe de l’instruction publique, et avant tout de l’école laïque. Répondant à L’Enquête sur l’anticléricalisme et le socialisme, Vaillant émet son opinion en 1902 dans une revue socialiste. Il attire tout d’abord l’attention sur le caractère de classe de ce problème. » (16)

Citons l’ancien communard :

« Les socialistes savent très bien que leur œuvre essentielle est de frapper à mort le capitalisme, car avec lui disparaissent ses défenseurs, aussi bien laïques que cléricaux. […] L’État remplace l’Église et toute initiative privée pour enseigner sa doctrine, sa morale, et diriger, dénaturer dans ses intérêts l’intelligence de l’enfant. »

Et de conclure :

« Ces idées concernant une école véritablement laïque et démocratique, sont liées indissolublement à la plate-forme pédagogique de la Commune de Paris. […] Les articles qui expriment ses convictions dans ce domaine, nous font mieux connaître les conceptions de Vaillant, qui furent à l’origine de l’activité de la délégation de la Commune à l’enseignement. » (17)

Plus de 20 ans à exercer son activité de député, voilà qui jette rétrospectivement un éclairage important, du fait de leur constance, sur les actions de Vaillant durant la Commune.

Par rapport à la Commune, on reste très en retrait. La « démocratisation » de l’enseignement des année 1980 n’aura été qu’une massification ; la qualité des formations, assurée jadis à une élite sociale, n’étant pas reconduite pour le plus grand nombre. L’époque actuelle ? Chacun peut en juger !

Pendant la Commune, pas question de minimiser l’apport des révolutions antérieures. En notre XXIe siècle, alors qu’on s’emploie à les effacer dans la société, on a réussi à les aseptiser dans l’enseignement. Quant à la Commune de Paris, évidemment la plus importante dans ce domaine, on a occulté, quand il ne s’agit pas de les dénigrer, son existence, ses œuvres et ses idéaux.

JEAN-MARIE FAVIÈRE

Notes :

(1) La guerre civile en France.

(2) De Doctrina Christiana.

(3) Pierre Riché, De l’éducation antique à l’éducation chevaleresque, Questions d’histoire/Flammarion, 1968, p. 30.

(4) Ibid., p.32.

(5) Ibid., p. 33.

(6) Dictionnaire d’histoire de l’enseignement, 1981, p. 488.

(7) Recherches généalogiques familiales, Théodore Lafon.

(8) Jean Foucambert, L’école de Jules Ferry, Éditions Retz, 1986.

(9) Jean-François Dupeyron, À l’école de la Commune de Paris – L’histoire d’une autre école, Éditions Raison et Passions, 2020.

(10) Maurice Dommanget, L’enseignement l’enfance et la culture sous la Commune, Éditions-Librairie de l’Étoile, 1964, p. 58.

(11) Mélanie Fabre, Hussardes noires : des enseignantes à l’avant-garde des luttes : De l’affaire Dreyfus à la Grande Guerre, Agone, 2024, p. 18 ;

(12) Ibid., p. 20 et p. 23 ;

(13) https://www.samuelhuet.com/melanges/744-jules-ferry-a-vierzon.html

(14) Gilles Candar, Guy Dreux, Christian Laval, Socialisme et éducation au XIXe siècle, Le Bord de l’Eau, 2018, p. 6 ;

(15) Rappelons que le premier, également édité à Moscou, est Aleksandr Molok, auteur de L’instruction publique sous la Commune de Paris, Les Éditions du Progrès, 1922 ;

(16) Solomon Abramovi Froumov, La Commune de Paris et la démocratisation de l’école, Les Éditions du Progrès, 1958, p. 263 ;

(17) Ibid., pp. 264-268.