Parmi les lettres retenues par l’administration pénitentiaire, dont Virginie Buisson (2001) a proposé une sélection, il en est quatre d’Eugène François Bestetti, matricule n° 2077, qui sont conservées aux archives de la France d’Outre-Mer. Voici les principaux extraits de l’une d’entre elles, dont on s’attriste qu’elle ne soit pas parvenue à sa destinataire :

Île des Pins, le 15 janvier 1877 (26 nivôse an 85)

Chère amie,Je réponds à ta bien-aimée lettre du 26 août 1876, sais-tu qu’elle est parfumée, malgré la traversée, et, depuis un mois que je l’ai, j’en respire encore le parfum ; c’est pour moi l’odeur de Paris, l’odeur de ceux que j’aime, il me semble être avec toi quand je respire cette lettre.

Je ne regretterai jamais de m’être uni à toi, mais tu ne peux m’empêcher de dire que je regrette le sort que je t’ai fait, toi que je voudrais voir si heureuse et si tranquille.

Je suis suffisamment convaincu de la justice de la cause que je sers et pour laquelle je suis heureux de souffrir ; ce qui me cause du chagrin et de l’inquiétude, c’est de n’être pas seul à supporter les conséquences de mes actes.

Les paroles de ta lettre me remplissent d’un noble orgueil : si tu t’honores d’être unie à un homme tel que moi, crois bien que je suis fier d’être ton mari.

Embrasse bien nos enfants et nos petits-enfants.

Je t’envoie des millions de baisers.

À toi ma chère bien-aimée,

Ton mari qui t’aime.

Ils s’étaient mariés, le 10 octobre 1853, à la mairie du XIIe arrondissement : Rosalie Laureault, âgée de 31 ans, était veuve depuis le 6 août 1849 ; à cette dernière date, Eugène François Bestetti venait de quitter le ponton de La Belle-Poule en rade de Brest. Né le 14 août 1817, à Paris, de parents d’origine italienne, il avait été arrêté le 8 août 1848 pour sa participation à l’insurrection de juin et avait été condamné à la transportation en Algérie, avant d’être gracié, le 24 juillet 1849, mais il fut dès lors surveillé pour ses opinions « antisociales ».

Elle, piqueuse de bottines, lui, coupeur de chaussures, ils habitaient 16, rue des Boulangers, dans le Ve arrondissement, et le commissaire de police du quartier Saint-Victor ne manqua pas, le moment venu, de recueillir sur le couple des renseignements favorables quant à « son honorabilité privée » et de relever à la décharge du père de famille qu’il « paraît avoir élevé ses quatre enfants dans d’excellents sentiments ».

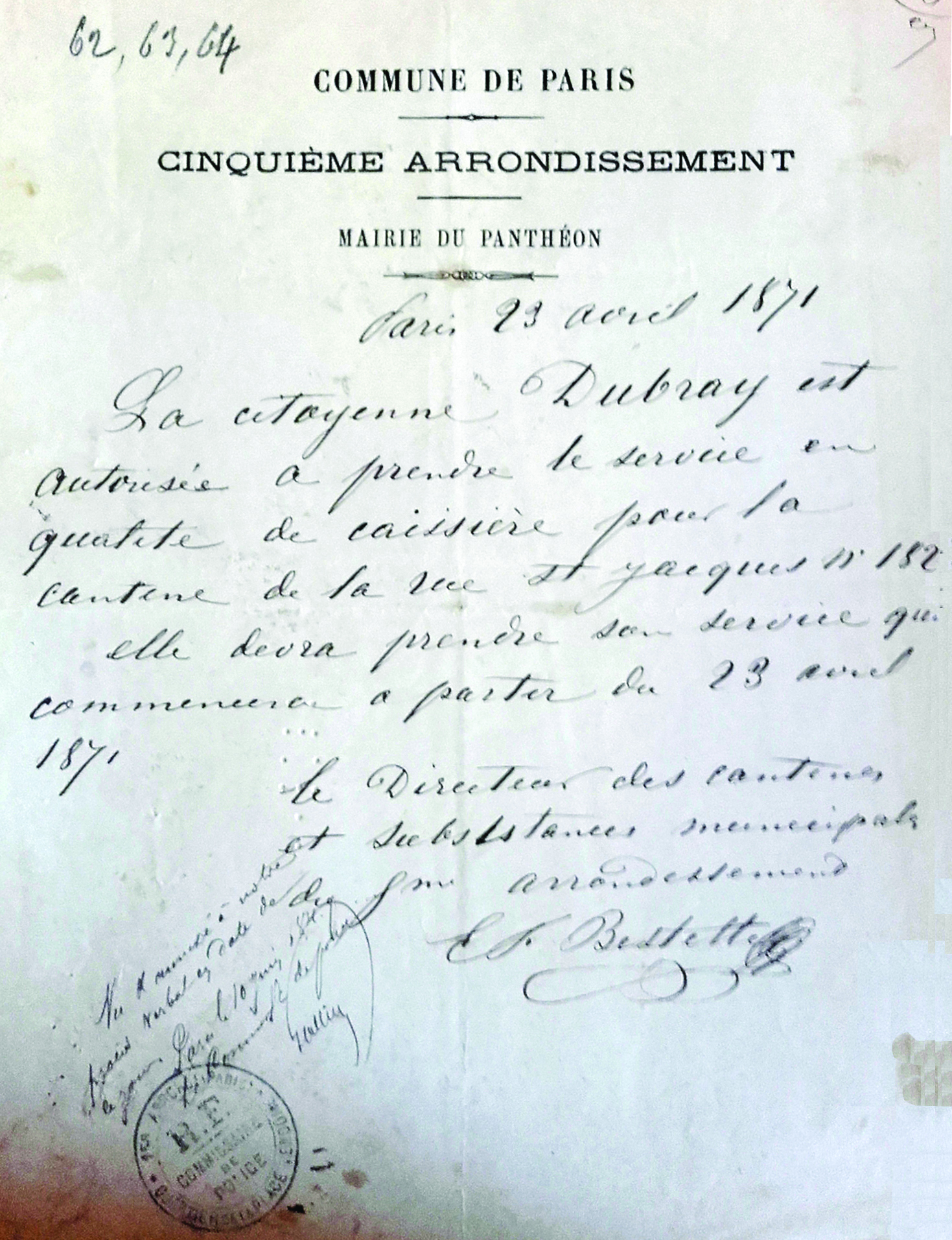

Garde pendant le 1er siège à la 4e compagnie de marche du 119e bataillon, Bestetti avait été élu sergent-major après le 18 mars, et, du 2 au 10 avril, il s’est rendu au fort de Bicêtre, mais on ne put lui reprocher d’avoir pris part aux combats, puisque l’acte d’accusation précise qu’il fut « cité dans un rapport du commandant comme ayant lâchement abandonné le bataillon », lequel se battit « avec acharnement », le 7 mai, à Ivry. En fait, dès le 10 avril, le maire élu du Ve arrondissement, Dominique-Théodore Régère, membre de la Commune, l’avait nommé directeur des cantines municipales, qui « avaient fonctionné pendant le premier siège » et dont « le but était de donner des secours aux indigents ».

Il est d’ailleurs établi qu’il avait « donné des soins à 1200 personnes recueillies dans les caveaux du Panthéon ». Tout au plus fut-il jugé coupable d’avoir, sur ordre de la municipalité, « fait prendre deux pièces de vin dans l’établissement des pères du Saint-Esprit de la rue Lhomond, occupé alors par les gardes nationaux ».

Ce sont, en fait, « les opinions politiques les plus Avancées », de cet « ennemi conscient, systématique, de l’ordre social », qui fut secrétaire de la section des Gobelins de l’Internationale, beaucoup plus que le commandement qu’il exerça « dans des bandes armées », qui conduisirent le 25e conseil de guerre de la 1ère division militaire à le condamner, le 15 mai 1872, à la déportation dans une enceinte fortifiée.

D’ailleurs, le « sieur Barra », qui, entendu lors de l’instruction, l’avait « accusé d’avoir tenu des propos très exaltés et de s’être livré à la poursuite de réfractaires », se révéla être « un triste sujet dont la sincérité et la moralité sont plus que suspectes ».

Aussi, grâce aux trois lettres confisquées par l’administration qu’il avait adressées du fort de Quélern à son épouse, en juin et juillet 1871, et qui furent versées à son dossier par l’avocat général, lettres qui « le montrent comme un homme bien représenté sous le rapport de la conduite antérieure, [dont] la probité ne peut être mise en doute », sa condamnation fut commuée, le 10 septembre 1872, en déportation simple.

Dans un rapport bienveillant, le commissaire instructeur marque d’ailleurs sa préférence pour « une peine correctionnelle », au lieu de cette « peine perpétuelle et infamante », mais le général commandant la subdivision de Seine-et-Oise estima qu’il n’y avait pas lieu de proposer une mesure de clémence.

Dès le mois de juin 1873, son épouse avait émis le vœu de le rejoindre, avec un fils, Jean-Baptiste, âgé de vingt ans, à l’île des Pins où lui-même ne débarqua qu’en septembre du Calvados, mais son départ supposait l’accord du déporté qui le lui refusa.

L’expérience lui donnera raison, et Théodore Ozeré, qui partagea un temps sa paillotte, considérera « comme un criminel l’homme qui [y] fait venir sa Femme ». Restait l’échange de courriers dont Bestetti s’étonnait toujours qu’il fût si aléatoire ; ainsi, le 9 juillet 1875 :

Depuis notre séparation, jamais nous n’avons manqué ni l’un ni l’autre de nous écrire, soit en France chaque semaine, soit ici tous les mois. J’ai bien reçu toutes tes lettres, ainsi que toi tu as dû recevoir toutes les miennes.

Ce n’est d’évidence pas le cas puisque, faisant l’objet d’une étroite surveillance, son nom figure à plusieurs reprises dans les rapports sur la correspondance des déportés transmis au ministre de la arine et des colonies, et Ozeré signale, à la date du 13 février 1876, que son ami avait été appelé chez le commandant pour « des passages signalant les mensonges de l’administration ».

Il ne manquait pas de dénoncer

les mesures arbitraires […] qui mettent des hommes de cœur dans l’alternative de la résistance ou d’affronter une mort presque certaine en cherchant à se soustraire à des mesures telles que le rationnement.

Juge, écrivait-il à une de ses nièces, ce que doit être ce beau pays où on a jugé à propos d’entasser 3000 hommes, qui sont placés sous le bon plaisir d’un autocrate dont les actes ne sont exposés à aucun contrôle, qui peut, entre la poire et le fromage, dicter des arrêtés, comme celui du 2 février 1875 et celui du 4 avril 1876, retirant à ces hommes la viande, le sucre et le café ; heureusement que cela n’a pas été appliqué, mais ce dernier arrêté n’a pas été retiré entièrement ni officiellement, il reste toujours suspendu sur nos estomacs comme une épée de Damoclès.

N’ayant rien renié de ses convictions, il reprochait amèrement aux « quatre cinquièmes de la déportation » d’avoir cru à l’amnistie. Lui-même se refusa à solliciter la moindre indulgence, ignorant probablement que sa femme avait formé un recours signé par trois de ses anciens patrons, en juin 1876.

Je vous fais mes juges, écrivait-il dans une lettre collective du 15 janvier 1877, et je suis persuadé que vous me refuseriez votre estime si j’avais n’importe comment failli à l’honneur et que vous préférerez que je reste en exil que d’acheter ma liberté au prix d’une bassesse ou d’une lâcheté ; quant à moi, je trouve que ce serait l’acheter trop cher, et je ne suis pas en fonds.

Aussi s’agaçait-il des nombreux « canards » qui circulaient dans l’île, annonçant le proche transfert des déportés simples vers « la Grande Terre, Taïti, Bourbon, ou Fouillis-les-Oies » :

Ils viennent de source certaine : c’est le petit cousin du sous-aide de l’aide du domestique d’un des surveillants qui l’a entendu dire à la femme dudit surveillant ; donc, il n’y a pas à nier et malheur à celui qui émet la plus légère observation de doute, celui-là n’est pas bon qu’à jeter aux requins.

Sa main gauche atrophiée par suite d’une piqûre de mouche charbonneuse dès novembre 1874, il s’employait à tranquilliser les siens :

Je peux dire que j’ai une santé robuste pour ne pas souffrir des privations qui nous sont imposées depuis cinq ans, mais je ne me plains pas. […] Du reste, j’ai des goûts simples : je suis sobre et je sais prendre mon parti de tout ce qui peut m’arriver. Je crois que la force morale fait beaucoup pour le soutien des forces physiques. […] L’espérance aide à vivre ; c’est la seconde nourriture du prisonnier.

Fustigeant « tous ces faiseurs de phrases […], qui vous abandonnent au premier souffle de l’adversité », il put ainsi compter ses amis, parmi lesquels Victor Considerant et sa femme qui « savent ce qu’on souffre dans l’exil car ils ont eu beaucoup à souffrir eux-mêmes dans leur exil au Texas ».

Sa peine ayant été commuée en cinq ans de détention, par décision du 29 novembre 1876, Bestetti partit pour la métropole le 17 mai 1877 sur le Tage, et, débarquant à Brest le 7 octobre, se trouvait libéré des charges qui pesaient sur lui.

À son retour à Paris, il s’empressa de réunir des fonds pour aider les déportés, qui reçurent dès janvier 1878 une somme de 500 F, et ne tarda pas à renouer avec l’action syndicale. Il s’était réjoui de la tenue du premier congrès ouvrier à Paris, en octobre 1876 :

Cela prouve que tout n’est pas éteint chez les travailleurs ; l’idée est bonne et doit être encouragée. […] Il en sortira, espérons-le, quelque chose de bon pour aider à résoudre cette question capitale de la déchéance du patronat et de l’élévation du prolétariat, en attendant qu’il disparaisse pour que le travailleur vive enfin du produit de son travail et que tous les parasites intermédiaires fassent place aux producteurs.

Désigné par sa chambre syndicale au 3e congrès national ouvrier, qui se tint à Marseille en octobre 1879, il recueillit « de vifs applaudissements » en se prononçant pour « la reconnaissance du droit à l’égalité de la femme, mais avec la réserve qu’il est absolument nécessaire que son éducation civile et politique soit faite. »

Déployant une grande éloquence, il ouvrit, en novembre 1880, le congrès « collectiviste » du Havre, qui s’acheva sur des divergences quant à la participation aux élections.

Contrairement à la minorité anarchiste qui la repoussa et n’envoya aucun délégué au congrès suivant, les allemanistes décidèrent de présenter des candidatures de témoignage au scrutin législatif d’août 1881.

Ainsi Bestetti affronta Louis Blanc dans le quartier Panthéon-Sorbonne : « absence complète de lutte », avait annoncé Le Gaulois, mais l’ouvrier, dans sa déclaration, avait vigoureusement dénoncé

les candidats bourgeois [qui], noirs, blancs, bleus ou rouges, ne peuvent être que nos ennemis au point de vue économique ; leurs intérêts de classe le veulent ainsi.

En compagnie d’Allemane et de dix autres socialistes, il fut arrêté le 16 mars 1883. Leurs noms, « accompagnés de chiffres romains et de numéros », figuraient sur un petit carré de papier découvert sur un jeune homme ayant pris une part active au pillage des boulangeries.

Extraits de leurs cellules, ils furent saisis d’une irrépressible hilarité quand le juge d’instruction, convaincu d’avoir découvert un vaste complot, exhiba les preuves qu’il détenait : les chiffres désignaient l’arrondissement et les numéros le nombre de voix qu’avaient obtenues les « conspirateurs ». Ainsi « Bestetti, V, 365 », rappelait qu’il n’avait recueilli que 365 suffrages sur les 7192 exprimés dans sa circonscription.

Probablement éloigné de l’action politique, il résidait toujours à Paris en 1892, quand Jean-Baptiste mourut au domicile de ses parents, mais c’est à l’hospice de Limeil-Brévannes (Seine-et-Oise) que le décès d’Eugène, le 2 septembre 1905, à l’âge de 88 ans, mit un terme à leur vie commune. Il aura disposé de vingt-huit années, après son retour de l’exil néo-calédonien, pour exaucer le vœu exprimé, le 15 messidor an 89 (9 juillet 1875), dans une lettre à Rosalie, qui ne lui survivra que deux ans :

rois bien, ma chère martyre, que, si, un jour, il m’est donné le bonheur de me voir réuni à tous ceux que j’aime, je n’aurai pas assez de ce qui me restera de jours à vivre pour t’épargner toute espèce de douleur.

YANNICK LAGEAT

Sources

Archives nationales, Pierrefitte, BB/24/764 ;

Service Historique de la Défense, Vincennes, GR 8 J 461 ;

Archives nationales d’Outre-Mer, Aix-en-Provence, COL H 71 ;

Buisson V., Lettres retenues. Correspondances censurées des déportés de la Commune en Nouvelle-Calédonie. Le Cherche Midi, Paris, 2001, 176 p.