Louis Delbrouck a été longtemps un personnage mal connu de l’histoire de la Commune. Heureusement des chercheurs patients et obstinés, M. Maurice Vinot et son fils Yves ont réussi à cerner la personnalité de leur ancêtre.Pour réaliser cette esquisse biographique, il a fallu faire souvent appel aux connaissances approfondies en généalogie, en histoire sociale et en histoire locale de ces deux pionniers.

Louis Delbrouck est né à Reims, le 13 janvier 1819. Son père Servais Louis Delbrouck, lieutenant en retraite, s’est marié le 4 septembre 1817, dans cette même ville, avec Anne Florence Augé, issue d’une famille de notables ; son père avait été notaire et maire de Passy. Reims est donc la dernière ville de garnison du lieutenant avant sa mise en retraite. Cette mesure est-elle due à sa propre initiative ou est-ce imputable au général Clarke ministre de la Guerre ayant peut-être soupçonné le lieutenant d’avoir des opinions politiques hostiles à la Restauration? Le général Clarke, duc de Feltre, ancien ministre de la Guerre de Napoléon Ier, s’était rallié à Louis XVIII qui l’avait réintégré dans ses fonctions avec le titre de Maréchal en supplément. De ces deux hypothèses, la seconde paraît la plus vraisemblable, même si la maladie peut être invoquée pour la première.

On ignore quelle fut la jeunesse de Louis Delbrouck. Il est entré à l’école des Beaux-Arts de Paris le 23 décembre 1843. Il en est sorti au cours de l’année 1844 avec une promotion d’architecte. Il fait ensuite son tour de France et d’Italie de 1844 à 1846 pour étudier les techniques nouvelles de construction.

Sa carrière professionnelle va se dérouler entre Paris et Vernon mais cela ne l’empêchera pas de prendre une part active à la révolution de 1848. Sur une affiche éditée par La Démocratie pacifique le journal de Victor Considérant à l’occasion des élections à l’Assemblée constituante les 23 et 24 avril 1848, une longue liste du Comité électoral central est imprimée. On peut y lire les noms de Victor Considérant et de Delbrouck, disciple de Fourier tout en étant un social-démocrate déterminé.

Le 15 mai 1848, lors d’une grande manifestation en faveur de l’indépendance de la Pologne, la foule envahit le Palais Bourbon. Delbrouck s’oppose aux actes de violence et au pillage. Il sera cependant inculpé le 19 juin pour incitation à la haine des citoyens les uns contre les autres. Membre du club de Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, il est chargé de lire un rapport sur les épisodes de l’insurrection de Juin 48. C’est un plaidoyer en faveur des insurgés qu’il va dresser dans la séance du 19 août 1848. Pour lui, c’est clair, ce sont les réactionnaires de l’Assemblée qui ont exaspéré le peuple pour en finir au plus tôt : attaques contre la liberté de la presse, le droit de réunion, licenciement des ouvriers des Ateliers nationaux...

Delbrouck critique la Garde nationale qui a combattu ceux qu’elle aurait dû protéger. Il affirme :

les insurgés sont nos frères, nous ne les renierons jamais [...]

Les citoyens Louis Blanc, Caussidère et Ledru-Rollin sont de grands coupables.

Cette dernière citation servira de motif à son inculpation du 22 août 1848 pour insultes contre l’Assemblée nationale. On peut adopter comme conclusion à son rapport cet appel à l’action :

Le socialisme est le seul remède qui doit nous sauver de cette crise terrible.

Delbrouck s’implique avec ferveur dans l’Union des associations fraternelles créée par deux femmes extraordinaires, qui luttent pour le socialisme et la libération de la femme : Pauline Roland et Jeanne Deroin. Une Assemblée générale est prévue pour le 29 mai 1850. A neuf heures quarante-cinq du soir, le commissaire de police et ses agents font irruption dans l’appartement loué par Jeanne Deroin où quarante-sept personnes sont réunies. Elles seront conduites immédiatement au dépôt.

Les unes furent inculpées comme fondateurs et chefs de réunions interdites, tels Billot, Delbrouck, Pauline Roland, Jeanne Deroin, les autres comme participants. Le 13 novembre 1850, les inculpés passent en cour d’Assises. Delbrouck, délégué de l’Association des maçons, va présenter la défense commune des inculpés. Gustave Lefrançais en a retenu de remarquables extraits (1) :

« Au nom de tous ses co-prévenus, Delbrouck se lève ensuite et développe plutôt qu’il ne lit le mémoire approuvé par tous. Ce mémoire constate d’abord le mouvement irrésistible de concentration capitaliste qui va permettre aux grandes compagnies financières et industrielles, en formation depuis dix ans, de réaliser avant longtemps et sous la protection de l’Etat une véritable mainmise sur tous les moyens de production et de constituer dès lors un nouveau servage bien supérieur en malfaisance.

Il démontre qu’il y a nécessité absolue et légitime sans conteste pour les travailleurs de s’entendre afin de pouvoir lutter contre un avenir menaçant, livrant leurs bras à la seule discrétion des capitaux coalisés en dépit ou plutôt avec la protection des lois. Il signale l’iniquité flagrante de toute législation prétendant s’opposer à ce que les travailleurs unissent leurs efforts pour échapper à un tel avenir, et également à tout ce que cette législation a d’injustifiable dans une société supposée se référer aux fameux principes de quatre-vingt neuf. Le président du jury déclare tous les accusés coupables..., mais avec des circonstances atténuantes. »

Sans nul doute, le mémoire de Delbrouck a fait une forte impression sur le jury par sa lumineuse analyse du mouvement de concentration capitaliste. L’attitude des femmes n’est pas moins combative. Aux attaques du président du tribunal, elles opposent une solide défense de leurs intérêts. L’argumentation de Pauline Roland et de Jeanne Deroin apporte un ferme soutien à leur lutte pour la libération des femmes.

Édith Thomas peut conclure :

Ainsi dans ce procès, les deux questions essentielles se trouvent immédiatement liées : la libération de la femme et celle du prolétariat ne sauraient aller l’une sans l’autre. (2)

Les défenseurs de l’ordre bourgeois condamnèrent ainsi les accusés : Billot à quatre ans de prison et mille francs d’amende ; Delbrouck à quinze mois et cinq cents francs d’amende ; Jeanne Deroin, Pauline Roland à six mois. Billot, délégué cordonnier, subit la plus lourde peine bien qu’il n’ait rien fait de plus que les autres, mais il était cordonnier donc classé dans les éléments dangereux par la classe dominante. La relative liberté dont jouissait le cordonnier lui permettait de lire et d’acquérir les bases d’une culture politique et sociale. Peu de temps après sa sortie de prison, le 29 mai 1852, Delbrouck se marie avec Jeanne Delphine Dary ; un garçon et une fille naîtront de cette union. En 1853, il reprend goût à la polémique. Il écrit une lettre sur « l’art et les fêtes publiques » au directeur et rédacteur en chef d’une revue artistique très conformiste. Il clame son indignation à la vue de la décoration de l’avenue des Champs-Élysées pour les fêtes du 15 août. Il rêve d’un projet complet de décoration en pierre et en marbre, devant remplacer ces échafaudages, ces lattes, ces tours peintes et ces lampions qu’il faut laisser aux baraques des fêtes de village au lieu « des arcs de triomphe en bois et en toiles peintes », il préfère « des monuments durables qui donnent aux générations qui suivent une haute idée du peuple qui les a élevés ». On peut se douter que cette volée de bois vert sur les fêtes éphémères et dispendieuses du Second Empire ne doit pas être très appréciée par les décorateurs de fêtes foraines.

Delbrouck est nommé architecte de la ville de Vernon de 1857 à 1867. Il y élira domicile avec sa famille et son métreur-vérificateur Pierre Mazars. Ses réalisations sont nombreuses : hôpital de Vernon, écoles communales, tannerie, immeubles et maisons particulières, et il trouve encore le temps de donner des cours gratuits sur les connaissances usuelles à l’usage des ouvriers. En 1863 , il est un des fondateurs de la Société de Crédit au travail, première banque populaire de France. De retour à Paris, le 1er décembre 1868, il signe l’appel aux démocrates pour lancer La Réforme journal de progrès politique et social, organe de la coopération. Dans cette initiative, on perçoit l’influence de Victor Considérant. Bien qu’exilé depuis sa tentative d’insurrection en juin 1849, son souvenir ne s’est pas encore effacé. La naissance de la fille de Delbrouck, Delphine, est bientôt suivie par le décès de sa femme le 20 novembre 1869. Les Delbrouck ont eu quatre enfants dont deux garçons n’ayant pas survécu. La guerre contre la Prusse est déclarée. Delbrouck est incorporé dans le corps auxiliaire du Génie chargé des travaux extérieurs de la défense de Paris. Le 31 octobre 1870, la capitulation de Metz et de toute l’armée de Bazaine provoque une grande manifestation devant l’Hôtel-de-Ville de Paris. Accompagné de sa fille, l’intrépide Marie-Marguerite, Delbrouck s’élance devant des Mobiles de province qui s’apprêtent à tirer sur la foule. Il les conjure de mettre leurs armes aux pieds et de sa main il abaisse quelques canons de fusil. Il parvient ainsi à éviter un affrontement qui aurait pu être sanglant.

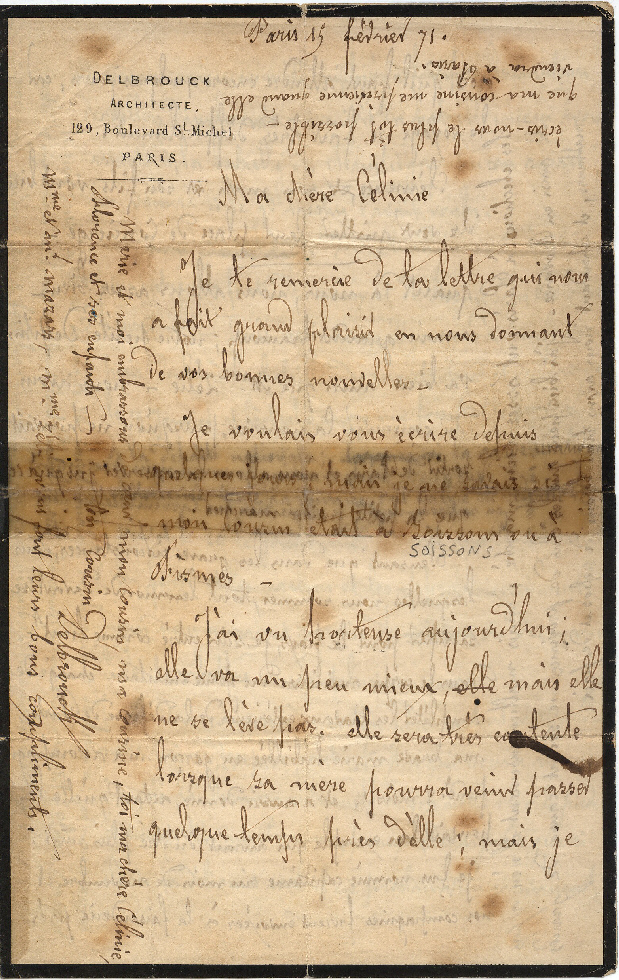

Pendant le premier siège, il dirige les travaux de fortifications à Villiers, à Champigny, aux avancées de Drancy, au plateau d’Avron, aux forts de Rosny et de Choisy, à Montretout, à Buzenval. Il est à présent domicilié à Paris, 129 boulevard Saint-Michel. C’est à cette adresse qu’il est signalé comme membre de la section du XIIIe arrondissement de l’Internationale. Ses deux filles vivent avec lui mais comme ses fonctions le retiennent souvent hors de Paris, la garde des filles est confiée à Mme Mazars, la femme de son fidèle métreur-vérificateur devenu sergent-major dans sa compagnie. Enfin, une grande nouvelle : Delbrouck architecte, capitaine à la Légion du Génie de la Garde nationale, est nommé Chevalier de la Légion d’honneur, par décret du 16 janvier 1871. Il apprend sa nomination par le Journal officiel du 18 janvier 1871. Il écrit aussitôt au général Trochu qu’il ne peut accepter « une distinction contraire à ses principes républicains ». De plus, il ne croyait pas « avoir mérité une décoration donnée par le général qui, depuis plus de quatre mois, n’avait rien fait d’efficace pour débloquer Paris » (lettre parue dans Le Rappel du 24 janvier 1871).

Après le départ de Viollet-leDuc qui avait assuré la défense extérieure de Paris en tant que colonel du Génie, Delbrouck n’avait pas non plus accepté le commandement en chef du génie auxiliaire. Il ne recherchait pas la notoriété, il entendait rester à la tête de sa compagnie où il était respecté et aimé de tous. Lors des élections législatives du 8 février 1871, sur l’affiche de Comité du Ier arrondissement, son nom, Delbrouck capitaine du Génie de la Garde nationale, figure parmi les plus illustres.

La capitulation et l’armistice ont soulevé la fureur et la haine des fédérés contre l’impéritie du gouvernement de la Défense Nationale. Le 12 mars 1871, Delbrouck lance un appel pour l’adhésion du corps auxiliaire de Génie au Comité central de la Garde Nationale. Le 18 mars, quand Thiers veut s’emparer des canons des Parisiens, l’armée fraternise avec le peuple et les Gardes nationaux. La Commune est proclamée, Victor Considérant, le disciple de Fourier, adhère publiquement à la Commune. Il y trouve un exemple de démocratie directe dont il a toujours rêvé ; mais il reste un pacifiste et tient cette formule :

Dans une guerre civile le service obligatoire n’est pas concevable, seuls les volontaires doivent servir.

Delbrouck et ses amis « Les Millet », fouriéristes convaincus, ont également adhéré à la Commune mais les hommes ne portent aucune arme, ils servent dans le Génie et les femmes sont infirmières pour se conformer à leur pacifisme militant. Paul Millet, lieutenant dans la compagnie commandée par Delbrouck, est quelque peu ébranlé par l’ambiguïté de sa situation, il l’avoue franchement :

Pacifiste en théorie, j’aurais voulu atténuer à mes propres yeux la contradiction apparente entre mes principes et mes actes. [...] Cependant, il faut l’avouer, la distinction est subtile entre la légitime défense et l’attaque meurtrière. Les embrasures que nous construisions pour les canons, les tranchées derrière lesquelles s’abritaient les tirailleurs nous rendaient complices d’odieuses mais nécessaires boucheries. (3)

Le 18 mars, Delbrouck contribue, dans une certaine mesure, à faire libérer le général Chanzy et le général Langourian emprisonnés par erreur. Sous la Commune, comme pendant le premier siège, le capitaine Delbrouck a repris la direction des travaux défensifs consistant à réparer les brèches faites aux remparts ou dans les forts et à installer des abris blindés pour les hommes et des embrasures pour les canons. Dans son rapport sur la journée du 26 avril 1871 concernant la réparation de la barricade de la rue de Chezy, il relate la situation d’un sapeur de 18 ans grièvement blessé par une balle qui lui a traversé le bras.

Ce jeune homme, seul soutien de sa mère, mérite la bienveillance du général que nous prions de faire donner un secours à sa mère qui en a grand besoin. (4)

Cet homme juste et bon évite d’exposer ses sapeurs inutilement et il a parfois des différends avec le colonel Rossel-Mollet, directeur du Génie, qui n’est pas toujours d’accord avec ses méthodes. Delbrouck a encore d’autres occupations : architecte, il est membre de la Fédération des artistes présidée par Courbet et toujours résolument pacifiste, il sera deux ou trois fois médiateur entre la Commune et Versailles. Son lieutenant Paul Millet a rendu compte de la façon dont il réussit à se faire introduire auprès d’Ernest Picard, ministre de l’Intérieur qui, bien entendu, jugea ses propositions inacceptables et lui demanda :

- Et maintenant, qu’allez vous faire ?

- Je vais rejoindre ma compagnie, reprit simplement Delbrouck.

- Et vous ne faites pas immédiatement arrêter cet homme !

s’écria avec indignation un secrétaire présent à la scène. Mais l’autorité morale de Delbrouck était telle qu’il imposait le respect à ses ennemis (5).

Cet encensement à la gloire de Delbrouck n’est guère tolérable : Ernest Picard au garde-à-vous devant un Communard ! D’autre part, Paul Millet ne pouvait être sur les lieux. Ce serait donc Delbrouck, lui-même, qui lui aurait fait le récit de l’entrevue ? ... Est-ce possible ? Delbrouck le fouriériste a de curieuses conceptions du conflit avec Versailles mais il n’est pas indifférent au déroulement des opérations militaires. Il regrette le manque de coordination entre les différents services de la Guerre. Il s’en plaint à Delescluze avec qui il entretient des relations amicales : le 15 mai 1871, il lui écrit au sujet de la Légion du Génie (6) .

Citoyen Delescluze Il y a dans les casernes du Château d’Eau, Napoléon, etc., et dans l’ambulance de la rue de l’Oursine (7) près de mille deux cents anciens gendarmes, sergents de ville, ou soldats prisonniers, complètement inoccupés. Il est difficile d’envoyer au feu ces gens qui ne veulent pas se battre, mais il est facile de les employer à remplir des sacs de terre pour les travaux de la défense à l’intérieur de l’enceinte. La Légion du Génie est composée d’environs mille deux cents hommes, il en faudrait dix mille. Ne pourrait-on pas employer ces personnes ainsi que les Gardes nationaux réfractaires ? Recevez citoyen Delescluze, mes salutations très fraternelles Delbrouck - capitaine du Génie Ière Cie Caserne avenue Lowenda.

Dans la nuit du 21 mai 1871, le capitaine Delbrouck, toujours sans armes, dirigeait les travaux de sa compagnie sur les remparts de Passy, lorsqu’il se trouva entouré à l’improviste par les troupes versaillaises entrées dans Paris par trahison. Fait prisonnier, il fut emmené à Versailles. Il défilait sous les insultes de la foule avec ses compagnons de captivité, quand une belle dame le montrant du doigt s’écria : «Voyez donc cette tête d’assassin !» - Il avait une tête de Christ - Et la féroce mégère le frappa d’un coup d’ombrelle (8).

Epuisé par les fatigues et le régime de la prison, sa santé fragile fut ébranlée par la lenteur de l’instruction de son procès qui dura plus d’un mois. Aucune charge ne put être retenue contre lui et un arrêt de non-lieu le rendit libre. Epuisé, il partit pour quelques jours à Versailles où il mourut chez un parent le 16 juillet 1871 à cinq heures du soir. Dans la dernière lettre qu’il écrivit de sa prison, on sent sa détresse mais aussi son courage admirable :

[...] Eh bien ! Ma pauvre Bet-Bette (sa fille âgée de 2 ans) est donc partie ! Ah mon ami ce départ m’est bien pénible, car il est le signal des séparations. Pauvre Bet-Bette, pauvre Marie ! (sa fille aînée âgée de 15 ans). Il faut que j’aie la conscience d’avoir fait mon devoir, ou tous mes efforts pour l’accomplir, pour ne pas être terrassé par les malheurs que j’entrevois ... Mais, ai-je le droit de me plaindre, en songeant au sort de notre pays, à tant de braves et nobles victimes que je plains toutes ? - Je me dis pour me consoler que j’ai fait tout ce que je pouvais pour empêcher cet épouvantable résultat. [...].

Sur la tombe de Delbrouck, Emile Trélat, directeur de l'École d’architecture, prononça des paroles courageuses étant donné l’épouvantable répression versaillaise qui régnait alors :

[...] Voilà donc la fin de cette incomparable abnégation qui fut toute sa vie, mon ami ! Que diront les hommes ? Beaucoup, le plus grand nombre, vous confondent avec les vulgaires perturbateurs. D’autres seront indifférents ou dédaigneux. L’empire des âmes supérieures reste un foyer caché que n’aperçoivent pas les foules. Autour s’agenouillent ensemble de rares croyants. Ceux-ci laisseront dire de vous, Delbrouck, que vous ne fûtes pas habile et que vous avez mal mené votre barque. Mais ce premier devoir de l’homme, qui est de dépenser son cœur, qui l’a mieux rempli que vous ? [...] (9).

Dans son Histoire du Socialisme, Benoît Malon a écrit que Delbrouck était « l’un des plus méritants parmi les combattants communalistes de 1871 ». C’est son plus bel éloge.

Marcel Cerf

Notes

(1) Lefrançais Gustave, Souvenirs d’un révolutionnaire, p.135, Bruxelles, 1902.

(2) Thomas Edith, Pauline Roland, p.153, Librairie Marcel Rivière, 1956.

(3) Les Millet, Souvenirs d’un révolutionnaire, p.136, Bruxelles, 1902.

(4) Archives des armées, Lg 115

(5) Les Millet, op. cit., pp.55-56.

(6) Archives des Armées, Lg 117.

(7) La rue de l’Oursine est l’orthographe ancienne de la rue de Lourcine. Pour faire cesser les incertitudes sur l’orthographe du nom de cette rue, Labédollière estime qu’il suffirait d’admettre que cette voie publique était un lieu aux cendres - locus cinerum.

(8) Les Millet, op. cit., p.115.

(9) Les Millet, op. cit., p.117.