« Elle me fait horreur, votre Marseillaise...(1) (2) »

Le goût des parades militaires, les réactions qu’il eut, enfant, devant ces parades constituent une des sources de l’esprit volontiers cocardier de Vallès. Dès 1864, il se plaît à évoquer les « cavaliers du 2e chasseurs courant à cheval par les rues de Saint-Étienne » (3).

L’année suivante, il précise son souvenir :

La vue de ces hommes à bonnet d’ours, dont les longs poils pleuvaient sur leurs yeux, ces manteaux blancs qui couvraient depuis l’épaule du cavalier jusqu’à la queue du cheval, le sabre qui battait la botte, le cuir des gibernes, le fer des éperons, l’attitude et l’armure, tout cela éblouit mes yeux et saisit mon cœur. Je me dis que je serais (sic) soldat. (4)

De tels défilés rompent, bien sûr, le calme de la vie en province, et cela seul pouvait suffire pour que le jeune garçon y soit sensible. Mais le journaliste ajoute plus loin :

Derrière la musique, on marque le pas, et le cœur bondit dans la poitrine au cri sonore des clairons. (5)

Vallès aimera longtemps cette exaltation des sentiments patriotiques soulignée par le son des instruments.

Pourtant, dès cette époque, il sait à quoi s’en tenir. Il a participé aux combats de rue de décembre 1851 :

Sous le soleil de Paris, écrit-il, j’ai vu des régiments marcher derrière les tambours et s’agenouiller — mais pour faire feu ! (6)

N’importe ! Le 1er mars 1871, quelques jours avant la proclamation de la Commune, il s’émeut encore :

En effet, cela vous fait sauter le cœur dans la poitrine et gronder le sang dans les veines. C’est beau, ce remous d’un peuple et cette foule des bataillons, ces coups de talon qui tâtent la terre natale pour la sentir vivante ! (7)

Vient une nouvelle expérience cruelle, celle de la répression versaillaise. Le jugement s’inverse enfin ; il blâme

tous ces vainqueurs de l’Algérie et du Mexique, ces triomphateurs d’Italie, tout ce vieux monde empanaché, couvert de crachats et de gloire. (8)

Exilé en Angleterre, ayant échappé de justesse aux exécutions sommaires, il brosse de Londres un tableau où n’apparaît plus le goût du clinquant militaire :

Les rues n’ont point l’air des avenues d’un camp, comme dans le Paris rayé de garance et étoilé de hausse-cols. On n’entend pas éternellement le taratata des clairons. Les officiers n’apparaissent jamais en uniforme. Un décoré fait retourner les têtes. C’est bien... (9)

De retour d’exil, il vante une nouvelle fois la discrétion de « cette Angleterre où jamais les régiments ne crânent dans les rues, où les ra et les fla ne brunissent pas, en public, le nombril des peaux d’âne. » (10)

La répression de Cavaignac puis celle des Versaillais ont révélé à Vallès le double rôle de l’armée : défense nationale et exaltation de l’amour de la patrie, d’une part ; rôle actif dans le maintien de l’ordre et la défense des privilégiés, d’autre part. Sur ce point, la Commune marque une date essentielle dans l’évolution idéologique de Vallès. À la fin de sa vie, évoquant 1848, il dénonce le double jeu de l’armée et la tragique duperie dont furent victimes les soldats qui, de bonne foi, pensaient sauver la France en réprimant Paris insurgé :

Les mobiles, fils des faubouriens, se jetèrent comme des fauves sur les faubourgs. Gavroche croyait faire son devoir et frappait pour la patrie. Ce sont les républicains bourgeois qui le lui juraient... (11)

Le drapeau tricolore, qui accompagne ces armées et symbolise cette France bourgeoise, est l’objet d’une même défiance. Adolphe Thiers n’est qu’un « polichinelle tricolore » (12). Du reste, le drapeau aux trois couleurs s’est fourvoyé, pour combattre la Commune, dans une alliance avec le drapeau blanc des bataillons vendéens. Le débat est donc clair :

Le drapeau blanc contre le drapeau rouge : le vieux monde contre le nouveau. (13)

Si Vallès choisit le camp du drapeau rouge, ce n’est pas son attachement à la France qui est en cause : ses écrits publiés pendant l’occupation allemande et la guerre civile attestent par ailleurs un sens patriotique aigu. Son choix correspond à une préoccupation avant tout politique :

Tous les peuples qui naissent en sont là : ils prennent pour porter au-dessus de leurs bataillons proscrits quelque chose qui se voie de loin, qui ait une lueur d’incendie ! Langue de feu, symbole de flamme ! Un symbole, rien qu’un symbole ! (14)

Le « pauvre drapeau rouge », ce « grand calomnié », est l’étendard de ceux qui souffrent; il ne symbolise pas l’anti-France (15).

L’hymne national, comme le drapeau tricolore, a perdu toute portée, du fait des républicains « formels » et bourgeois « Elle me fait horreur, votre Marseillaise de maintenant ! Elle est devenue un cantique d’Etat. Elle n’entraîne point des volontaires, elle mène des troupeaux. Ce n’est pas le tocsin sonné par le véritable enthousiasme, c’est le tintement de la cloche au cou des bestiaux. » (16)

Par contre, l’institution, en 1880, de la fête nationale du 14 Juillet suscite, chez Vallès, des sentiments plus mêlés, dont il importe de saisir l’évolution.

Il ne voit, dans la première fête, que « la soldatesque triomphante, l’idée de la force saluée dans la personne de quelques généraux qui criaient Vive la République ! au lieu de crier Vive Napoléon ! mais qui représentaient, tout comme jadis, la discipline passive, la consigne sanglante, la hiérarchie bête, le droit du sabre et du canon ! (...) Cette revue du 14 juillet était l’apothéose des galons et des fusils » (17).

L’année suivante, pourtant, s’il escamote le défilé militaire, Vallès s’intéresse à la fête populaire :

Il donne ce soir son bal, le populo... (18)

En 1884, enfin, il se prend à rêver d’un peuple renouant avec son passé glorieux :

Sous les arcs des feuillages, faisons la paix, ouvrons le bal. Que chacun embrasse sa chacune », que les « petits-fils des meneurs de 89 (...) entonnent la Carmagnole et le Ça ira ! (19)

Ce premier niveau du patriotisme de Vallès confirme ce qui peut s’observer partout ailleurs dans son œuvre : un goût très marqué pour le spectacle, l’animation, la vie grouillante... Mais il nous montre aussi un homme pour qui le choc de la Commune a été un événement essentiel : volontiers cocardier et sensible à l’apparat avant l’écrasement, il prend ensuite nettement ses distances par rapport à un monde qui lui a révélé son vrai visage. Il convient, toutefois, de rechercher le patriotisme de Vallès au-delà de ces apparences : défilés, hymnes et emblèmes. C’est dans l’épreuve que le sens patriotique peut réellement s’affirmer ; la guerre de 1870, à cet égard, nous permet de mieux mesurer la profondeur des sentiments de Vallès pour la France.

La patrie en danger

Face à l’invasion allemande, Vallès exprime son amour profond du sol national et entend défendre l’honneur des Français...

Après une période d’hésitation au début de la guerre, où le pacifisme le tente, où il blâme les « belliqueux » (20), où il est de ceux qui crient « À bas la guerre ! », il s’engage ensuite vivement, dans Le Cri du Peuple, aux côtés des défenseurs de la patrie (21). Il participe à la résistance de la capitale.

Le gouvernement s’est retiré à Versailles. Il a conclu la « paix honteuse », Vallès, dès lors, se solidarise tout à fait avec les Parisiens qui refusent d’abdiquer. Une des principales causes du soulèvement de la Commune : le patriotisme outrage, le refus d’accepter que l’on livre la France à l’ennemi, reçoit un soutien total de la part de Vallès :

Paris abandonne à la France le droit de se laisser ensanglanter ou avilir. (22)

La déception de voir la paix trop hâtivement signée est d’autant plus grande que les insurgés étaient prêts à de nombreuses concessions. Ils n’entendaient pas profiter de cette époque troublée pour faire valoir leurs ambitions politiques. Ils demandaient simplement « grâce pour la patrie » et réclamaient « la fraternité pendant le temps de la tempête. » (23) D’ailleurs, écrit Vallès,

qu’était-elle pour eux, cette patrie ? Elle ne s’ouvre sous leurs pieds que pour recevoir leurs sueurs, leurs larmes et les engloutir avant l’âge, tués de travail, morts à la peine ! Ils n’en possèdent pas un lambeau! On les arrête comme vagabonds quand ils veulent coucher sur elle, les nuits où le logis manque. Elle est toute hérissée d’usines où on les exploite, de prisons où on les enferme, de casernes où on les retient, ou par les fenêtres desquelles on les tue... Ils vinrent défendre cela, offrir leur sang, réclamer la bataille, et ce sont eux qui ont pleuré, quand Favre a signé la paix sans que sa main se soit desséchée sur le papier. (24)

Face à l’agression extérieure, le réflexe de l’union sacrée devant l’ennemi joue donc chez Vallès. La sauvegarde de la patrie est un préalable à toute lutte politique future « Tous les vaincus, qu’ils eussent porté à la boutonnière le lys blanc, la tulipe tricolore ou la rose rouge, tous se serraient la main dans la défaite. » (25) Vallès vante même le drapeau de la France, symbole d’union, « car il est fait, pour un morceau, d’un coin de blouse, et sous ses plis on s’est battu, plébéiens comme bourgeois, ardents et modérés, tous ensemble, à Champigny, Buzenval et Montretout ». (26)

L’épreuve que constitue la guerre permet à la patrie de rapprocher tous ses fils; elle est aussi l’occasion, pour la France, de renouer avec sa plus lointaine histoire. Le « coq gaulois » chante sur les ruines de l’Empire; il chante à la fraternité retrouvée :

Ce coq n’était pas l’emblème du droit divin ni du droit social. Mais il était l’oiseau de la France (27).

Le patriotisme des humbles, leur acharnement à défendre des intérêts qui ne sont pas les leurs mériteraient tout de même une récompense. Ainsi Vallès voit-il dans la Commune naissante l’envers de l’ingratitude de la patrie :

On a, au nom de la patrie, crevé de froid et de faim, demandé à se battre ici, là, partout ! Comment n’aimerait-il pas la bataille, cet insurgé ! Lui seul est resté droit et fier (28).

La Commune réconcilie le patriote avec l’Histoire. Elle prouve qu’un patriotisme est possible, où les défenseurs d’un territoire ne sont plus les dupes de ceux qu’ils ont sauvés.

Une fois la défaite consommée, Vallès fait chorus avec ceux qui pleurent ce « coup de trépan » que fut la perte des deux provinces (29). Il évoque le destin tragique du peintre Maréchal « qui sut mourir, quand l’Alsace fut morte pour nous (30). » Il condamne les Allemands, « ceux qui ont coupé à la patrie ses deux mamelles, la Lorraine et l’Alsace, dont le nom nous rend tristes (31) ».

La souffrance de Vallès est grande, car il aime le « terroir français » ; il aime la France, « sa grâce de félin et ses vigueurs de fauve », celle que Michelet sait montrer « debout dans une page », dans toute sa diversité... Sans doute, le « sang paysan » de Vallès lui permet-il d’apprécier avec une sensualité lyrique l’évocation des provinces françaises à laquelle s’est livré l’historien dans Le Tableau de la France. Il relève :

à toutes les pages, une odeur de terroir, un parfum de treille ou de pomme, un fumet de choucroute ou de galette de maïs, une goutte de soleil ou de neige, avec la fraîcheur d’un flot, la chaleur d’une lave, avec les cris contre le ciel de l’alouette ou de l’aigle, de la mouette ou du vautour, et les bruits sourds d’en bas... (32)

De profondes racines lient Vallès au sol de France. Son cœur est noué aux « morceaux frémissants de la patrie (33) ». Cet enracinement prolonge l’attachement constant de l’écrivain à l’Auvergne et son souci de rester fidèle à « toute une généalogie de paysans et de plébéiens (34) ».

« Un homme de race latine (35) »

Cet enracinement, qui annonce Barres, se double d’une conception presque raciale du patriotisme... Dressant le tableau des différences de mœurs entre l’Anglais et le Français, Vallès ne voit qu’une explication

C’est d’instinct, dans le sang (36), dans ce sang qui ne coule pas comme le sang latin avec des reflets de pourpre au soleil (37).

Parlant de la froideur des femmes anglaises, il reprend la même idée :

Elles ne rendent pas brûlure pour brûlure, baiser pour baiser, leur lymphe ne veut pas de la lave que nous avons dans le sang (38).

Les étudiants du quartier Latin appartiennent bien, eux, à la grande famille française. Ils représentent une « génération pleine de sève, et dans les veines de laquelle bout, frais et rouge, le courant du sang gaulois ! (39) ». Exilé, il redoute d’entreprendre un voyage d’étude à travers l’Angleterre :

Ce serait pénible, bien sombre, ce voyage à travers cette population hostile à ceux de la race latine comme le sauvage aux blancs (40).

Vallès ne bâtira toutefois pas de théories ouvertement raciste. Il clame son appartenance à la « race latine » surtout par opposition à un calme anglais qui ne pouvait que l’exaspérer. Il ne cache d’ailleurs pas les défauts de sa « race » « Rome, c’est la centralisation, l’héroïsme bête, la tyrannie sûre (41). »

Des conflits de conscience sont inévitables :

On n'est pas impunément de race latine (42).

Il est tout de même révélateur de noter l’écho de théories, que d’autres auteurs de la seconde moitié du XIXe siècle développent abondamment, chez un individu par ailleurs fort peu conservateur.

L’inévitable, en tout cas, se produit. Croyant à l’originalité profonde de la France, et, par là, à sa supériorité, Vallès ne considère les pays étrangers que d’un point de vue résolument chauvin...

De Bruxelles, il rapporte la haine des « savez-vous belges (43) ». Le climat du Nord est tellement néfaste que la Hollande « serait enrhumée toujours si elle ne se gargarisait, au fond de tabagies, de curaçaos et de ratafia (44) ». De même, un Français ne saurait vivre en Italie, entourée « d’une mer qui a l’air d’une soupe et ne bout cependant que tous les trente-six du mois (45) ». Et puis, si l’on est, comme Arnould, contraint par l’exil d’y résider, à quoi bon échanger « Lugano aveugle contre San-Remo borgne (46) ? » Le journaliste se contente des idées reçues :

Les Allemands ont la manie philosophante (...), les hommes de race latine ont l’esprit généreux (...), l’Anglais est excentrique, froid, morne (47).

Mais c’est aux dépens de l’Angleterre que son chauvinisme s’exaspère. Ce n’est qu’une « nation impolie, barbare, égoïste, sans esprit et sans cœur (48) ». « C’est une race de tristes et d’insignifiants (49) », « une race d’hypocrites (50) », une « race terrible (51) ». L’Anglais est « antifrançais jusqu’au bout des cheveux, des ongles, des dents ! (52) ». L’Anglaise n’est « ni homme, ni femme (53) ». D’ailleurs, dit Vallès, « quel est l’animal qui ressemble le plus à l’homme ? C’est un Anglais (54) ». Tous les Britanniques ont des « têtes de cheval ou de poisson (55) ». Au restaurant, « il n’y a pas de grande différence entre les gueules frites qu’on sert et les têtes pseudo-vivantes de ceux qui servent (56) ».

La cuisine anglaise attise ses regrets :

J’adore les sauces, j’aime les choses casserolées. La cuisine anglaise m’a donné la nostalgie du mijoté. Elle est affreuse de brutalité, la cuisine anglaise (57).

Le pain anglais est « fade, sans sel. C’est de l’éponge, du sable, ou du plâtre, ou de la colle. Aussi faut-il l’arroser de quelques gouttes de vin, si l’on veut rester parisien sur le ponton de Londres (58) ». On pourrait multiplier les exemples à l’infini : en Angleterre, les gens sont mal habillés, les livres mal reliés, les omnibus ont « l’aspect d’une roulotte de saltimbanques. On n’ose pas y monter, quand on n’est pas un phénomène (59) ». L’air y est malsain, la chaleur ou le brouillard insupportables, les dimanches sinistres. Vallès n’a pas « pour la vieille England plus de sympathie que les Russes n’en ont eux-mêmes (60) ».

Cette débauche d’arguments ne s’explique pas, bien sûr, par le seul chauvinisme. Les rudes conditions de l’exil incitent l’écrivain à se replier sur lui-même. Elles entraînent une foule d’exagérations cocasses, une véhémence satirique que la plume du journaliste sait rendre percutantes. L’éloignement imposé à Vallès exacerbe sa tendance à dénigrer tout ce qui n’est pas le fruit du « génie de la France ». La critique de l’Angleterre est un éloge déguisé de la France :

De tous les peuples, celui qui est le plus antipathique à leur génie national, c’est le nôtre (61).

Après l’amnistie, ce qui était un chauvinisme après tout excusable chez un proscrit deviendra, dans certains articles, une franche xénophobie.

Il constate, en 1882, que « le faubourg Saint-Antoine n’appartient plus aux enfants de Paris, pas même, dans certains coins, à la France (62) ». Les Italiens, « montreurs de singes ou joueurs de violon, se tiennent dans la rue Sainte-Marguerite et les environs... Les dimanches, ils envahissent les églises du quartier (63) ». Un « naturalisé Parisien » comme Vallès, qui aime sa ville et son histoire, ne saurait les accepter :

La population italienne qui grouille ici fait double tache sur le pavé du faubourg révolutionnaire. Elle représente la fainéantise; elle représente aussi la piété vile et veule, en plein pays de gouaillerie parisienne et d’impiété populaire (64).

Par réaction protectionniste, il s’en prend aussi aux Allemands, « capables d’obéir à la discipline des camps sans broncher », qui acceptent de travailler à Paris pour des salaires dérisoires et « coupent ainsi le poignet aux grèves » ; « de loin même, poursuit-il, l’Allemagne tire sur les travailleurs du quartier Saint-Antoine et les blesse au flanc, et leur envoie de la mitraille de misère au ventre (65) ».

C’est le même souci de défendre le petit peuple de Paris qui explique quelques allusions antisémites... Les écrits datant du retour d’exil attestent un intérêt accru pour les questions économiques. Vallès, qui a « étudié tant soit peu les dessous de la haute banque et de la grande industrie (66) », associe souvent le juif au banquier. La « liasse géante des billets de banque qui usent les pouces des caissiers chez les Rothschild ou les Lebaudy (67) » suscite des réactions nationalistes qui, une nouvelle fois, font curieusement écho à celles d’auteurs ouvertement antisémites, à la même époque (68).

Mais pour Vallès, s’il s’agit de lutter contre les infiltrations allemandes et italiennes, contre la spéculation bancaire juive, c’est avant tout afin de mieux régler la « question sociale ». Cette préoccupation prend nettement le pas en lui sur une quelconque préservation de la race française. Il est toujours fidèle à ses convictions socialistes. Son antisémitisme par exemple, dont il ne faut d’ailleurs pas exagérer l’importance (NDLR : l'antisémitisme qu'il soit de gauche ou de droite reste l'antisémitisme), prolonge bien plus les théories du socialiste fouriériste Alphonse Toussenel ou de proudhonien Georges Duchêne qu’il n’abonde dans le sens d’Édouard Drumont....

« L’esprit de la France (69) »

En 1865, à la veille de son premier voyage en Angleterre, Vallès se réjouit de quitter la France. Il fuit le pays de la centralisation, il se fuit lui-même. Sa patrie ne saurait le retenir : il est « un sceptique en matière de pays natal (70) ».

La guerre puis la Commune viennent, qui chassent ce scepticisme. Le paysan Vallès, aux profondes racines terriennes, se réconcilie avec son sol. Il défend la patrie, au nom de l’union sacrée...

Après 1871, l’expérience du combat politique, la vie militante à Paris, plus tard, colorent le patriotisme de Vallès de tons qui se veulent plus personnels. Son contenu devient plus précis. Il n’est plus limité à la nécessité impérieuse de défendre le sol national. Vallès se montre plus exigeant. Apparaissent alors quelques raisons d’aimer la France en dehors même du simple combat pour la survie. Les arguments que le journaliste utilise nous renseignent par ailleurs sur certains aspects de la personnalité de Vallès.

La France est le pays de la gaieté. Mais cette gaieté n’est pas gratuite elle est le ferment des idées libératrices... Sur les boulevards, à Paris, « on sent moins la poudre de riz que le salpêtre de la verve française; on y touche en riant à toutes les questions vivantes. On aiguise des idées tout en allumant des cigares (71) ». Maurice de Guérin, au style « pur comme un vase antique », plaît à Vallès : dans ses phrases, « l’humeur pétille, l’esprit éclate, on reconnaît qu’on est en France » (72).

Par un procédé que l’on a déjà noté, Vallès renoue avec les origines de la nation. Le « rire français » prolonge « le rire des aïeux », le « rire gaulois » (73). Au théâtre, les soirs de première, « la fantaisie française, l’ironie gauloise » chantent ensemble (74). Au café-concert, sont réunies « un millier de têtes françaises dans lesquelles bourdonne le génie à la fois enthousiaste et moqueur de la patrie (75) ». Sur le bateau qui le reconduit en France, l’amnistié pense « au génie si clair et si franc de la terre natale » ; son cœur « bondit au-devant d’elle (76) ».

« Pays de l’insouciance gauloise (77) », la France est une nation profondément vivante. Quel contraste avec la froideur, le flegme, la passivité anglais, pour nous « qui avons besoin de penser tout haut, même quand la tourmente doit dominer notre voix grêle (78) ». Songeant aux bavardages des voyageurs, Vallès s’émeut dans un de ses premiers textes :

Il était là tout entier, l’esprit de la France, dans ces malles-poste rapides courant au clair de lune, comme de grands oiseaux, le long des grands bois, soulevant, joyeuses, la poudre du chemin. traînant avec elles la gaieté et la vie (79).

La France aime rire, la France est légère ; Vallès l’aime ainsi. Mais elle est aussi, par excellence, la providence des opprimés. Poursuivant son combat politique, Vallès rend hommage à la continuité de l’esprit français. « L’alouette gauloise » survole les fêtes du 14 juillet 1884 (80) ; le « coq rouge » relaie le coq gaulois (81)...

Riche de son passé, la France peut aborder confiante l’avenir :

Nation d’avant-garde, la France a toujours agité une faux, une pique ou une baïonnette en avant des idées qui, comme des épis, sont venues crever le sol. C’est sur des fusils en croix qu’on a toujours porté leur berceau, comme on dressait sur des boucliers fracassés le pavois gaulois (82).

Ce deuxième temps du patriotisme de Vallès s’accompagne d’une plus grande lucidité. Il n’est plus seulement la riposte nécessaire à l’occupation allemande; on en maîtrise donc davantage les excès.

Ainsi, l’oraison funèbre de Gambetta, « cette gueule puissante du patriotisme chauvin » est-elle une longue critique de la « centralisation féroce » et du « patriotisme fou » (83). De même, Vallès rejette définitivement « la folie des parades militaires », dont on avait pu croire, à tort, qu’elle était dans « les veines françaises » (84).

À Londres, il critique avec une clairvoyance nouvelle le mythe du drapeau national :

Ils se consolent de n’avoir pas de chemise en regardant flotter un lambeau de drapeau : l’Union Jack ; et ils se consolent de n’avoir pas de souliers en regardant la patte du lion britannique posée sur la boule du monde (85).

En même temps qu’il renouvelle sa foi dans les capacités révolutionnaires de la France, Vallès s’éloigne de l’esprit cocardier de sa jeunesse, que l’exil avait ravivé.

Ce n’est pas n’importe quelle France que l’écrivain désormais veut aimer, mais celle qui rend espoir aux pauvres et n’a pas besoin d’un cortège de déguisements.

À travers cette étude du patriotisme de Vallès, on a vu qu’il n’était pas possible de séparer l’idée de l’homme. Chacune des grandes périodes de sa vie a entraîné de profonds changements de perspective. De la honte du Français vaincu à l’espoir du communard « à l’assaut du ciel », de la douleur chauvine du proscrit à la clairvoyance du vieux militant, c’est toujours dans l’histoire intime de Vallès qu’il convient de chercher l’origine de ses prises de position. Il se montre, en matière de patriotisme, fort peu théoricien, et derrière chacune de ses idées frémit sa sensibilité à vif. On ne peut toutefois pas s’empêcher de rapprocher l’évolution de Vallès du grand débat qui opposa la gauche et la droite française à propos du patriotisme...

Pacifiste à l’origine, quand il ne s’agit que de se battre pour renforcer l’ordre impérial établi, farouchement patriote quand la France est envahie et que la bourgeoisie redoute de voir la République triompher, redevenu pacifiste et anticolonialiste quand la France combat « entre les rizières du Tonkin (86) », Vallès illustre bien le retournement d’attitude de l’extrême-gauche française entre 1870 et 1885. Il ne tombe d’ailleurs pas dans le travers de la gauche classique de l’époque, pour qui l’exaltation de la « religion de la patrie (87) », le « patriotisme fou » de Gambetta, le culte de la revanche ou, dans un autre domaine, l’anticléricalisme n’étaient que d’habiles moyens de détourner la « vile multitude (88) » de la « question sociale (89) ».

Dès le lendemain de la guerre contre l’Allemagne, Vallès se montre lucide :

Il y a un vainqueur, un vaincu, mais il reste vivant, debout et menaçant (...), l’antagonisme éternel de la fainéantise et de l’effort, de la pauvreté et de la richesse, de l’écumage et du labeur, du capital et du travail. Les haines d’exploité à exploiteur, de prolétaire à patron, de locataire à propriétaire, de fermier à seigneur, les avez-vous éteintes ? Elles couvent partout, sous les cendres de Paris brûlé ou sous les feux de joie de Berlin victorieux, et les socialistes vous rient au nez, vainqueurs de Berlin, traîtres de Paris (90).

Dans les deux dernières années de sa vie, Vallès accorde d’ailleurs une importance primordiale à cette « question sociale ». Ses derniers articles font écho aux théories de Marx :

D’un côté, le Capital; de l’autre, le Travail (91).

Le sort fait à « l’Idée sociale » l’intéresse plus, en 1884, que la forme que peut revêtir le gouvernement :

Peu nous importent les politicards qui grouillent entre les deux camps; agiteraient-ils le chiffon rouge des Montagnards ou le mouchoir blanc des parlementaires ! Vieilleries que tout cela ! Reliques à jeter dans un coin (92) !

Mais, pour autant, Vallès ne songe pas à élargir sa conception de la « liberté sociale » à d’autres nations. Si Vallès se démarque de Gambetta et de Ferry, si son patriotisme n’annonce en rien Barrès ou Déroulède, nous sommes encore loin, en 1883, de la tentative internationaliste de Jaurès, à la veille de la Première Guerre mondiale... Un article publié à propos de l’intervention française au Tonkin est à cet égard significatif. Certes, il y vitupère Campenon et Paul Bert, ceux qui, à la Chambre, ont obtenu l’autorisation d’une campagne sur « les bords du fleuve Jaune ».

Il dévoile aussi leurs buts sordides :

C’est qu’il arrive de tous côtés des cousins pauvres qui demandent l’aumône. Il faut caser les incapables et les fainéants, il faut leur faire gagner collet d’argent et gages d'or.

Il s’inquiète du sort du « piou-piou français » qui reviendra, s’il en revient, « gangrené de vices et avec la peste dans le sang » ; il « aura pris le pli de la caserne, le respect du mot d’ordre, l’habitude d’obéir, sans un mot ni un geste, à tout signal commandant la manœuvre ou l’assassinat (93) ». Mais cette condamnation du colonialisme n’emprunte aucun argument à un « internationalisme des douleurs » qui aurait pu être le prolongement naturel de la « grande fédération des douleurs » que Vallès entendait défendre (94). Sa condamnation a une portée strictement intérieure. Vallès ne concevra jamais la « question sociale » à un niveau autre que national. Son attirance pour les membres de l’internationale correspondait d’ailleurs au même état d’esprit. Il s’intéressait aux militants socialistes :

C’est le Travail en manches de chemise, simple et fort, avec des bras de forgeron (95) » ; mais il méconnaissait leurs ambitions internationalistes...

Claude Jacqueline

Article parue da La Commune, revue d’histoire de l’association des Amis de la Commune de Paris 1871 N° 3 – Premier semestre 1876

Notes

(1) Les références renvoient aux Œuvres complètes de Jules Vallès, publiées par les Editeurs Français Réunis.

(2) L’Insurgé, p. 159.

(3) Le Progrès de Lyon, 14 février 1864.

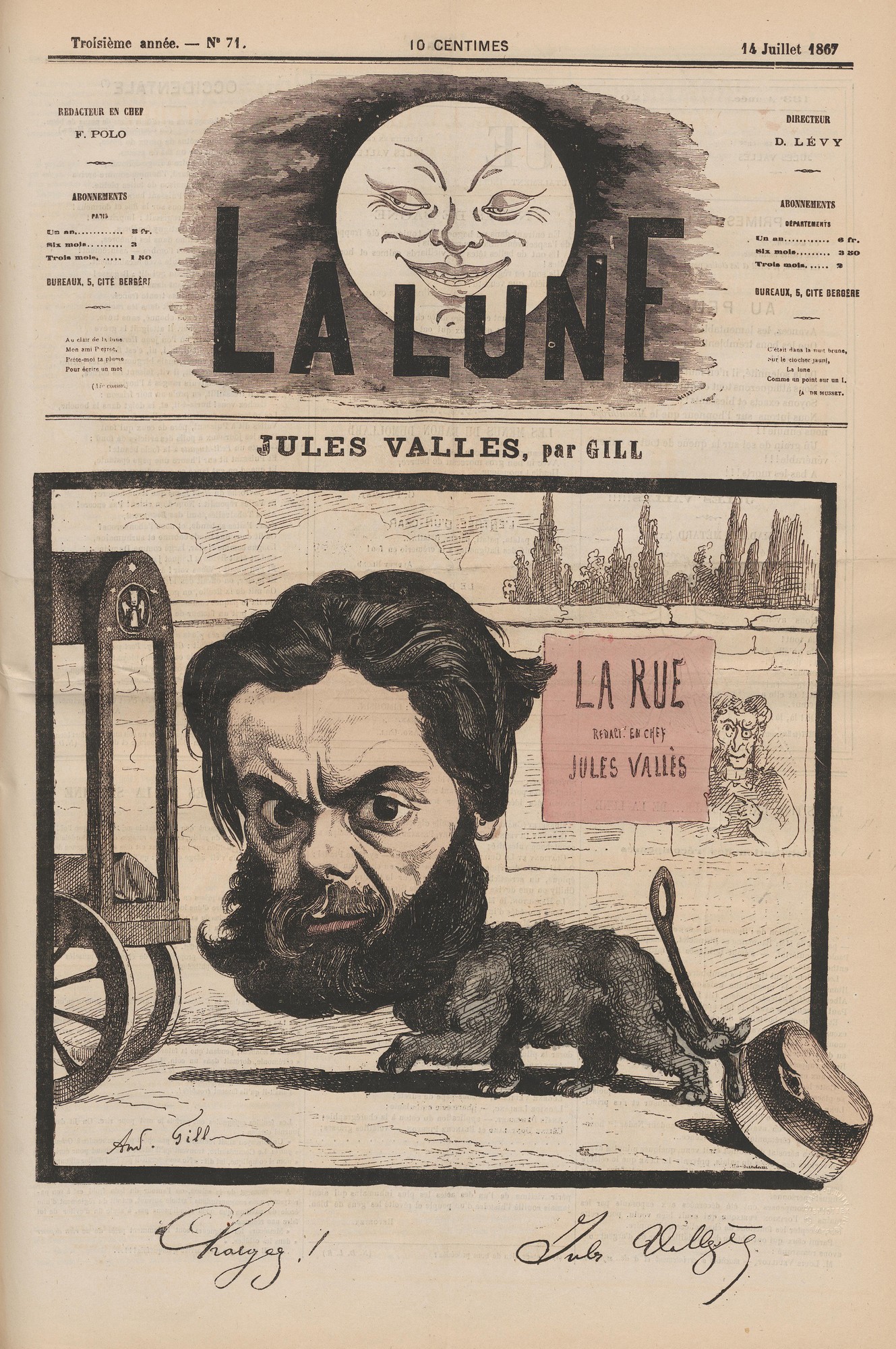

(4) La Rue, p. 74.

(5) Ibid.

(6) Ibid., p. 72.

(7) Le Cri du Peuple, 1er mars 1871.

(8) Ibid., 7 avril 1871.

(9) La Rue à Londres, p. 25.

(l0) Le Tableau de Paris, p. 113.

(11) Le Cri du Peuple, 23 juin 1884.

(12) Le Cri du Peuple, 24 février 1871.

(13) Ibid., 6 avril 1871.

(14) Ibid., 9 mars 1871.

(15) Ibid. Passée cette époque troublée, Vallès s’attaquera au mythe même du Drapeau : « Rien n’est plus bête qu’un morceau de bois et une bande de laine. Clouez la laine au bois, et qu’il monte là-dessus un souffle de cantique ou de Marseillaise, vous avez un drapeau ! » (Le Gîl Blas, 18 avril 1882).

(16) L’Insurgé, p. 159.

(17) Le Réveil, 5 décembre 1881.

(18) Le Tableau de Paris, p. 134.

(19) Le Cri du Peuple, 14 juillet 1884.

(20) L’Insurgé, p. 157.

(21) La guerre de Crimée n’avait pas entraîné chez lui le même revirement. Il s’en était tenu au pacifisme : « Qu’ils soient maudits, les philosophes et les poètes qui ont donné des lettres de noblesse à ces tueries féroces » ; il s’était moqué du « pauvre chauvin » (1866). Mais il est vrai que le sol national n’était pas menacé... De la même façon, il n'avait pas voulu rejoindre les troupes de Garibaldi, en Sicile : «… je hais la guerre et j’immole sa poésie sauvage sur l’autel de l’humanité » (La Rue, p. 231).

(22) Le Cri du Peuple, 6 avril 1871.

(23) Le Cri du Peuple, 19 mars 1871.

(24) Ibid., 22 février 1871. Cette citation constitue sans doute l’un des plus beaux textes de Vallès. Outre les sentiments politiques qui s’y expriment, on remarquera que Vallès, à demi-mots, s’identifie aux défenseurs de la France (allusion aux fugues de jeunesse, aux démêlés avec la justice). Le lyrisme des phrases paraît ainsi plus personnel et plus convaincant.

(25) La Rue, 7 décembre 1879.

(26) Le Cri du Peuple, 9 mars 1871.

(27) La Rue, 7 décembre 1879.

(28) Le Cri du Peuple, 1er mars 1871.

(29) Ibid., 4 mars 1871.

(30) Le Tableau de Paris, p. 350.

(31) La Rue à Londres, p. 114.

(32) Le Réveil, 3 juillet 1882.

(33) Le Réveil, 3 juillet 1882.

(34) The Examiner, 7 mars 1874.

(35) À un destinataire non identifié, 1878.

(36) La thématique du sang est toujours présente dans les écrits de Vallès.

(37) La Rue à Londres, p. 115.

(38) Ibid., p. 209.

(39) Le Tableau de Paris, p. 250.

(40) Lettre à Malot, mai 1878.

(41) Lettre à Arnould, juillet 1876.

(42) Le Cri du Peuple, 18 août 1884.

(43) Lettre à Malot, août 1879.

(44) Le Tableau de Paris, p. 317.

(45) Lettre à Arnould, mars 1877.

(46) Ibidem, août 1876.

(47) La Rue à Londres, p. 114.

(48) Lettre à Malot, janvier 1877.

(49) Le Coup d’œil, 15 février 1879.

(50) La Rue à Londres, p. 210.

(51) Lettre à Malot, décembre 1876.

(52) Ibid.

(53) La Rue à Londres, p. 210.

(54) Carnet inédit de Jules VALLÈS rédigé à Londres.

(55) La Rue à Londres, p. 19.

(56) Ibid., p. 188.

(57) Lettre à Arnould, juin 1878.

(58) Lettre à Gustave Puissant, décembre 1878

(59) La Rue à Londres, p. 23.

(60) Lettre à Emile Zola, 28 février 1877.

(61) La Rue à Londres, p. 115.

(62) La France, 24 novembre 1882.

(63) Ibid., 1er décembre 1882.

(64) Ibid.

(65) Ibid.

(66) Le Tableau de Paris, p. 395.

(67) Ibid.

(68) Auguste CHIRAC, après 1882, publie son Histoire des Juiveries, et DRUMONT, en 1885, sa France juive...

(69) Le Présent, 1857.

(70) La Rue, p. 228. Mais Vallès note qu’il réagit ainsi parce qu’il est encore sous l’influence d’Alphonse KARR, dont il vient de lire deux nouvelles, Le Chemin le plus long et Une heure trop tard...

(71) Le Tableau de Paris, p. 55.

(72) La Rue, p. 316.

(73) Ibid., 7 décembre 1879.

(74) Le Tableau de Paris, p. 277.

(75) Ibid., p. 295.

(76) La Rue à Londres, p. 291.

(77) Le Tableau de Paris, p. 295.

(78) La Rue à Londres, p. 193.

(79) Le Présent, 1857.

(80) Le Cri du Peuple, 14 juillet 1884.

(81) Le Tableau de Paris, p. 277.

(82) La Révolution française, 10 février 1879.

(83) Le Réveil, 8 janvier 1883.

(84) Le Tableau de Paris, p. 113.

(85) La Rue à Londres, p. 218.

(86) Le Cri du Peuple, 31 octobre 1884.

(87) Jules Ferry, cité par Henri GUILLEMIN, dans Nationalistes et nationaux, p. 27 (C011. Idées).

(88) L’expression est de Gambetta, reprenant le mot de Thiers (à l’Assemblée nationale, le 24 mai 1850).

(89) Cf. l’étude de Henri GUILLEMIN, op. cit.

(90) Le Cri du Peuple, 5 mars 1871.

(91) Ibid., 14 mai 1884. Vallès n’est toutefois pas un pionnier sur ce point, en 1884.

(92) Le Cri du Peuple, 14 mai 1884.

(93) Ibid., 2 novembre 1883.

(94) Dédicace de l’Insurgé.

(95) Le Cri du Peuple, 27 février 1871.