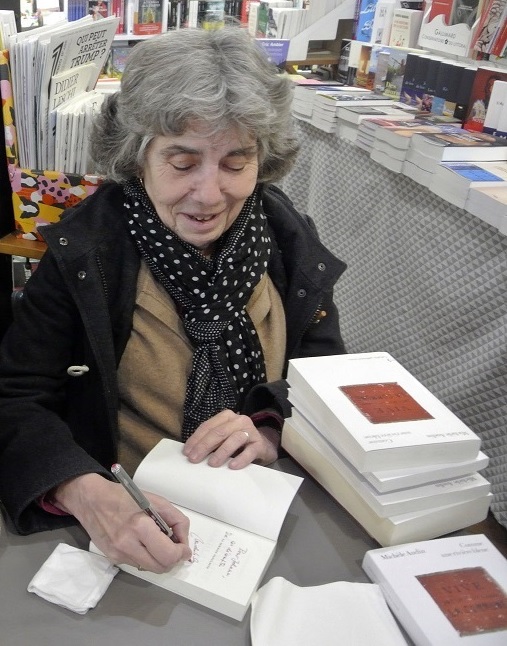

Alors que la maladie accomplissait déjà son œuvre malfaisante, le 1er juin 2025, Michèle Audin annonçait en mots fiers non dénués d’humour :

« Pause. Il y a mille deux cent soixante douze (1272) articles publiés sur ce site, depuis le 1er mai 2016 (ce qui fait neuf ans). Je ne dirai pas que je n’ai plus rien à dire. Mais, depuis quelques mois, je n’ai pas le moyen d’apprendre du nouveau. Pour une stupide, certes, mais impérieuse raison médicale. Donc, après avoir programmé, depuis février, tout ce que j’avais préparé, je vais être obligée de m’arrêter, après ce dernier article du 28 mai — une date assez adaptée à une fin. Cela n’empêche pas de continuer à lire ou à relire certains des articles précédents. Et puis, qui sait, j’y reviendrai peut-être !

Bonne lecture et merci de votre fidélité! »

L’écrivaine amoureuse de la Commune n’y est malheureusement pas revenue. En cinq mois et demi, l’irréductible combattante rendait les armes, le 14 novembre 2025.

Michèle était née à Alger en 1954, comme sa mère Josette, comme son père Maurice, mathématicien, militant communiste dont l’histoire a retenu le nom après avoir disparu au premier jour de l’été 1957, certainement torturé et assassiné par l’armée française en Algérie pour son engagement auprès des indépendantistes algériens. Suivraient Louis en 1956, le premier de la fratrie à s’en aller en 2006, puis Pierre, en 1957, disparu en 2023. Frères et sœurs, mathématiciens comme Maurice, unis autour de Josette dans un même combat, celui de la reconnaissance de l’assassinat de leur père par l’armée française. Les excuses présentées par Emmanuel Macron, le 13 septembre 2018, à Josette, Michèle et Pierre au nom de la France, un geste symbolique considérable qui ne leur suffisait tout de même pas. Josette partie en 2019 à l’âge de 87 ans, ils poursuivirent le combat au sein de l’Association Josette et Maurice Audin, du Collectif « secret défense, un enjeu démocratique » et d’autres groupes d’historiens des colonisations ou de mathématiciens engagés, comme le furent Maurice, Josette, Michèle et Pierre...

Michèle se battait sur plusieurs fronts, en particulier pour ses consœurs pas toujours appréciées à leur juste valeur par la communauté scientifique. Sans doute ce double engagement mathématique et féministe l’a-t-il menée à écrire la biographie de la russe Sofia Kovalevskaïa, au carrefour elle aussi de la science et de la politique dans les années 1870 à Saint-Petersbourg. Sofia Kovalevskaïa était proche dans son enfance d’Elizaveta Loukinitchna Koucheleva, future Elisabeth Dmitrieff cheffe de file des femmes pendant la Commune. Est-ce cette rencontre qui l’entraîne dans l’histoire de la Commune ? Elle s’en fait alors la passeuse, par les mots écrits, livres et blog, les mots dits aussi à longueur de conférences et de présentations de ses ouvrages, populaires, sur l’insurrection de 1871 : « Eugène Varlin, ouvrier relieur 1839-1871 », Libertalia, 2019 ; « C'est la nuit surtout que le combat devient furieux : Alix Payen, une ambulancière de la Commune, 1871 » Libertalia, coll. « La petite littéraire », 2020 ; « La Semaine sanglante : Mai 1871, légendes et comptes, Libertalia, coll. « La petite littéraire », 2021 » ; « La Semaine de mai », Libertalia, 2022, réédition, annotée du livre, de Camille Pelletan. Quant à son blog, il ne cessait de séduire des lecteurs et lectrices de tous âges, avec son style inimitable et ses colères légendaires dont l’une des plus savoureuses restera sans doute celle-ci, le 7 mars 2025 :

« Je ne suis pas historienne. Ce n’est pas mon métier.

Il m’arrive encore, de temps à autre, d’avoir à expliquer, ou plutôt à raconter, ce qui s’est passé à Paris pendant la Semaine sanglante. Par exemple lors des rencontres en librairies autour du livre Les Historiens contre la Commune, avec son auteur Emmanuel Brandely (à Paris, puis à Marseille). Parfois, j’arrive à dépasser la question « Compter les morts », pour parler de la répression, qui ne s’est pas terminée avec les massacres. En particulier, de celle qui a frappé les femmes.

Je suis toujours aussi indignée qu’aucun historien « sérieux », « authentique », « patenté », n’ait compté ces morts, depuis 1880. Je suis toujours aussi indignée qu’aucun historien (mêmes qualificatifs) n’ait pris la peine de faire republier La Semaine de Mai, de Camille Pelletan. Mais j’ai fait ce que j’ai pu, et je suis assez fière d’avoir, mais un peu tard, mais un peu seule, compté ces morts dans un livre, et fait publier cet autre livre, sous sa belle couverture « terreur tricolore », et de l’avoir fait avec les éditions Libertalia. (.../…) Quelque temps après, j’ai pu m’apercevoir qu’un historien (professionnel) à qui j’avais indiqué, disons, quelques erreurs, dans un article qu’il avait publié en ligne, avait profondément modifié cet article, qui dit maintenant à peu près le contraire de ce qu’il disait auparavant. Sans m’avoir écrit pour me remercier personnellement (je l’avais quand même sauvé du ridicule), ni même m’avoir informée qu’il le faisait… À peu près au même moment, j’ai entendu une (autre!) personne m’asséner fort longuement un « c’est public, donc j’ai le droit » à propos d’illustrations dont elle ne citait pas les auteurs. Droit ou pas droit, on cite les auteurs, on cite les sources. Point à la ligne.

Bon. Soyons clairs. Mesdames et messieurs les historiennes et historiens universitaires qui avez « besoin » de publier pour vivre, ou pour être promus à des postes plus glorieux et mieux payés (rassurez vous, je vous comprends, l’histoire n’est pas mon métier, mais j’ai été professeur d’université et je connais les mœurs), n’hésitez pas, pillez ce blog!

Je vois bien que vous ne voulez pas vous attribuer le décompte des morts — est-ce parce que les historiens « institutionnels » ne veulent pas « prendre parti » dans ce décompte? ou alors parce qu’il y a un livre publié et que ce serait trop visible?

Mais n’hésitez pas à prendre tout le reste! Je me fous de la gloire, ce que je fais, c’est pour qu’on sache… comme disait Lissagaray en tête de la préface de 1896 à son Histoire de la Commune de 1871 (je cite mes sources). »

Les Amies et Amis de la Commune de Paris 1871 doivent reconnaissance à celle qui fut l’une de leurs plus illustres membres, toujours prête à courir à Paris et d’un comité local à l’autre pour échanger autour de son sujet fétiche. Avant de repartir en lançant un « salut et fraternité ! », devenu ces derniers temps « salut et égalité ! ».

Alors, chère Michèle, à notre tour de te dire « salut, égalité et fraternité ! ».

Sylvie Braibant coprésidente des Amies et Amis de la Commune de Paris 1871

Blog de Michèle Audin ICI : https://macommunedeparis.com/