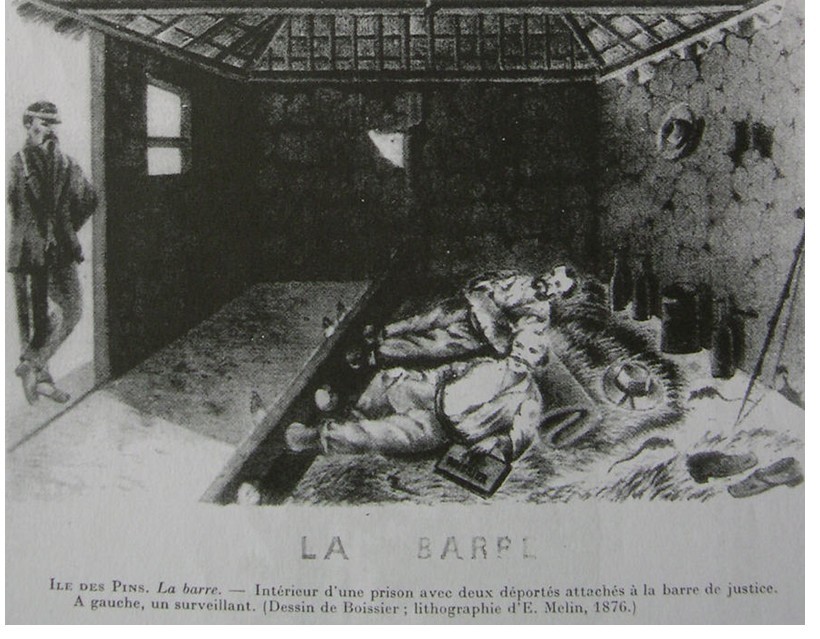

On sait combien fut pénible le sort des communards déportés à la Nouvelle-Calédonie, internés soit à l'île des Pins (déportation simple), soit à la presqu'île Ducos (dans une enceinte fortifiée) ou, en face, à l'île Nou (travaux forcés) ; certains malheureux furent envoyés loin de Nouméa, dans des camps de la « Grande Terre » où les travaux étaient particulièrement pénibles.

La transportation commença le 3 mai 1872 et se prolongea en 1873 ; une dizaine de navires furent aménagés comme des pontons : des centaines de déportés étaient enchaînés dans des cages, plus insultés et maltraités que des criminels de droit commun. Et la traversée faite dans des conditions atroces durait alors de quatre à cinq mois; il n'est pas surprenant que la maladie et la mortalité y aient atteint un taux élevé (Lissagaray cite 34 décès sur le Sémiramis et 300 malades du scorbut pour un seul voyage de l'Orne).

Et, cependant, au milieu des épreuves du voyage et du bagne, quelques communards eurent une activité poétique ; même s'il ne s'agit pas de chefs-d'œuvre littéraires, les poèmes et chansons créés par ces vaincus politiques sont des documents d'une grande valeur.

Achille Ballière cite une strophe d'un poème d'adieu qui fut dédié par les « restants » aux déportés, lors de leur départ du bagne de Saint-Martin-de-Ré, au début de 1873 (1) :

À bientôt ! compagnons d’exil et de souffrance,

Nos bouches et nos cœurs ‘vous disent : au revoir !

Et lorsque, comme, vous, nous quitterons la France,

Comme vous, nous serons pleins de force et d’espoir ;

Car bientôt nous verrons notre chère patrie,

Renversant les bourreaux qui nous forgent des fers,

Nous dire, en étendant vers nous sa main bénie :

« Mes enfants ! pour toujours mes bras vous sont ouverts. »

Henri Brissac, qui pendant la guerre et la Commune fut rédacteur du Combat, puis du Vengeur et de la Commune, avait été condamné aux travaux forcés ; après 4 mois passés au bagne de Toulon, il fut transporté fin mars 1873, toujours mêlé à des droits communs, sur la Loire. À l’île Nou, il fut incarcéré en cellule et portait la double chaîne. Il exprima ses souffrances dans des poésies qu’il put heureusement apprendre par cœur avant d’être à même de les publier. Voici quelques-uns de ces poèmes émouvants (2) :

Ma première nuit au bagne

…

Oui, c’est bien toi, couché sur ton grabat rugueux,

Attaché comme un ours et rongé comme un gueux ;

…

C’est toi, tout grelottant de fièvre et de froidure,

Ton corps contaminé comme Job dans l’ordure,

Tes narines humant l’air pestilentiel,

Tes yeux caves cherchant s’il est encore un ciel...

Bagne de Toulon, nuit du 26-27 déc. 1872.

J’ai faim

Ma cellule est un antre ou je ne vis pas seul ;

Ma compagne, fantôme aux doigts crochus, l’habite.

La nuit, l’aube, le jour, elle tisse un linceul,

Et sur moi roule un œil éteint dans son orbite.

Sa silhouette grimace et flotte en dessinant

Sa malédiction sur les grises murailles ;

Son spectre parfois m’étreint en ricanant,

Et ses avides crocs me mordent les entrailles.

Elle montre à ma fièvre un mirage de pain...

Qui s’efface toujours.

Salut hideuse faim !

— Vous savez torturer, disciples des apôtres !

Le trône est bien servi par vous, nobles ruraux !

Vous méritez le ciel, religieux bourreaux !

Vous adorée la croix pour en charger les autres !

En cellule, prison de l’île Nou, 1873

En cassant des pierres

Sous un globe de feu d’où la lave ruisselle,

Dans un embrasement créé pour les lions,

Des forçats au poitrail velu jusqu’à l’aisselle,

Geignant dans leur sueur, creusent de durs sillons.

Moi, frappant des cailloux sous le marteau sonore,

Je remplace sans gloire un cylindre de fer.

Le rural est un saint, mais qui se déshonore ;

Et son nimbe reluit en flammes de l’enfer.

Républicains d’Europe ! amants de la justice!

Le droit crie : « Au secours ! », saignant et garrotté.

Sapez incessamment l’antique royauté !

Démolissez partout la branlante bâtisse !

Brisez les vieux abus ! brisez les dents des loups !

— Ainsi que moi, forçat, je brise mes cailloux!

Île Nou, 1873.

Le numéro 5160

Nous étions en avril, automne tropical

Dordant ses feux moins doux à l’homme qu’au chacal.

J’avais pour compagnon l’ex-bourreau de Cayenne,

Maintes fois assassin, avec son museau d’hyène

Étalant l’infamie ainsi qu’un écriteau.

Il avait transformé son vulgaire couteau

En couperet poli soldé par Bonaparte,

Et se rendit utile à la nouvelle charte.

Plus d’un républicain, rebelle au joug susdit,

Sans doute fut fauché là-bas par ce bandit !

Il marchait devant ; moi, derrière, à l’autre pôle

D’une pièce de bois que portait notre épaule.

Portefaix peu brillant et n’allant pas plus loin,

Je jetai mon fardeau. Mon maître en fut témoin :

Un garde-chiourme armé, goûtant fort son ombrelle,

Mais non la République. Un déshonneur pour elle !

Alors, il me lança des jurons odieux

Qu’on ne peut répéter dans la langue des dieux.

« Votre nom ? cria-t-il d’une voix mugissante.

— Je suis le numéro cinq mille cent soixante.

— Votre nom ? reprit-il d’un ton plus aviné. »

Je le lui dit.

« Pardieu ! je l’avais deviné !

Tiens ! raconte, cela plus tard, l'homme de plume ! »

Il me frappa le dos comme on frappe une enclume,

D’un coup de son ombrelle, et non de revolver.

Ménagement du pied d’un passant pour un ver !

Le dieu des bons ruraux, cortège séraphique,

Dut bénir son soldat dans la mer Pacifique

Monarchisant ainsi quelque républicain !

C’est écrit. J’ai rempli le vœu de mon coquin.

Île Nou, à la prison de nuit, 1873.

En remplissant des sacs

La chaux, comme un simoun, tourbillonne en atomes,

Ses vagues, peuplant l’air épais de blancs fantômes,

Font choisir leur avalanche, en poudrant à frimas

Les marquis de la Chiourme et les ducs du ramas.

La maudite, — l’enfer, certes, l’a fabriquée ! —

Remplit d’une âcre odeur ma gorge suffoquée,

Verse la cécité sur mes yeux impuissants,

La toux dans ma poitrine et l’horreur dans mes sens.

Vole aussi, toi, poussière impalpable d'idées !

Pénètre les esprits ! féconde les cerveaux !

Jettes-y les clartés des horizons nouveaux !

Répands-toi sur le monde en laves débordées!

Île Nou, 1874.

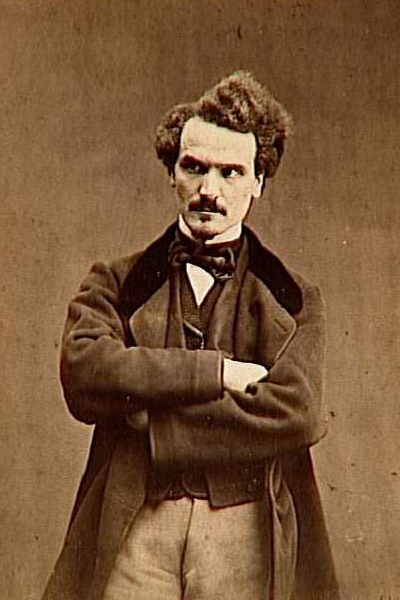

Louise Michel quitta la centrale d'Auberive fin août 1873 pour aller embarquer à Rochefort sur la Virginie avec une vingtaine de ses codétenues, dont la relieuse Nathalie Le Mel, et ses camarades de combat : Henri Rochefort et le Polonais Alexandre Wolowski. Sur le transporteur qui les conduit de La Rochelle à Rochefort, Louise lance cet adieu (3) :

On lève l'ancre, France, adieu.

Salut à tes morts, ô Commune...

Louise dit que, pendant le long voyage vers Nouméa, nombre de lettres et de poèmes furent échangés ; elle n'a pu citer que deux poèmes d'elle et un de Rochefort (4) :

À bord de « la Virginie »

Voyez, des vagues aux étoiles

Peindre ces errantes blancheurs !

Des flottes sont à pleines voiles

Dans les immenses profondeurs ;

Dans les cieux, des flottes de mondes,

Sur les flots, les facettes blondes

De phosphorescentes lueurs.

Et les flottantes étincelles,

Et les mondes au loin perdus

Brillent ainsi que des prunelles ;

Partout vibrent des sons confus.

Au seuil des légendes nouvelles

Le coq gaulois frappe ses ailes.

Au guy l’an neuf, Brennus, Brennus.

L’aspect de ces gouffres enivre.

Plus haut, ô flots ! plus fort, ô vents!

Il devient trop cher de vivre,

Tant ici les songes sont grands ;

Il vaudrait bien mieux ne plus être

Et s’abîmer pour disparaître

Dans le creuset des éléments.

Enflez les voiles, ô tempêtes !

Plus haut, ô flots! plus fort, ô vent !

Que l’éclair brille sur nos têtes,

Navire, en avant! en avant!

Pourquoi ces brises monotones ?

Ouvrez vos ailes, ô cyclones !

Traversons l’abîme béant.

14 septembre 1873.

Dans les mers polaires

La neige tombe, le flot roule,

L’air est glacé, le ciel est noir,

Le vaisseau craque sous la houle

Et le matin se mêle au soir.

Formant une ronde pesante,

Les marins dansent en chantant ;

Comme un orgue à la voix tonnante,

Dans les voiles souffle le vent.

De peur que le froid ne les gagne,

Ils disent au pôle glacé

Un air des landes de Bretagne,

Un vieux bardit du temps passé.

Et le bruit du vent dans les voiles,

Cet air si naïf et si vieux,

La neige, le ciel sans étoile,

De larmes emplissent les yeux.

Cet air est-il un chant magique,

Pour attendrir ainsi le cœur ?

Non, c’est un souffle d’Armorique,

Tout rempli de genêts en fleur.

Et c’est le vent des mers polaires,

Tonnant dans ses trompes d’airain

Les nouveaux bardits populaires

De la légende de demain.

Voici le poème d’Henri Rochefort:

À ma voisine de tribord arrière

J’ai dit à Louise Michel :

Nous traversons pluie et soleil,

Sous le cap de Bonne-Espérance,

Nous serons bientôt tous là-bas.

Eh bien ! je ne m’aperçois pas

Que nous ayons quitté la France.

Avant d’entrer au gouffre amer

Avions-nous moins le mal de mer ?

Mêmes effets sous d’autres causes,

Quand mon cœur saute à chaque bond,

J’entends le pays qui répond :

Et moi suis-je donc sur des roses ?

Non loin du pôle ou nous passons,

Nous nous heurtons à des glaçons

Poussés par la vitesse acquise,

Je songe alors à nos vainqueurs.

Ne savons-nous pas que leurs cœurs

Sont aussi durs que la banquise ?

Le phoque entrevu ce matin

M’a rappelé dans le lointain

Le chauve Rouher aux mains grasses,

Et ces requins qu’on a pêchés

Semblaient des membres détachés

De la commission des grâces.

Le jour, jour de grandes chaleurs,

Ou l’on déploya les couleurs

De l’artimon à la misaine,

Je crus, dois-je m’en excuser,

Voir Versailles se pavoiser

Pour l’acquittement de Bazaine.

Nous allons voir sur d’autres bords

Les faibles mangés par les forts,

Tout comme, le prêchent nos codes.

La loi c’est : malheur au vaincu !

J’en étais déjà convaincu

Avant d’aller aux antipodes.

Nous avons, être imprudents,

Bravé bien d’autres coups de dents,

Car ceux dont la main s’est rougie

Dans les massacres de Karnak,

Donneraient au plus vieux Kanak

Des leçons d’anthropophagie.

Ira-t-on comparer jamais

L’Osage qui se fait des mets

Des corps morts trouvés dans les havres

A ces amis de feu César

Qui, pour le moindre Balthazar,

S’offrent trente mille cadavres ?

L’Osage, on ne peut le nier,

Assouvit sur son prisonnier

Des fringales souvent fort vives ;

Mais avant de le cuire à point,

Il lui procure un embonpoint

Qui fait honneur à ses convives.

Je connais un Pantagruel

Non moins avide et plus cruel.

Les enfants, les vieillards, les femmes

Que tu guettes pour ton dîner,

Avant de les assassiner,

Ô Mac-Mahon, tu les affames.

Puisque le vaisseau de l’État

Vogue de crime en attentat

Dans une mer d’ignominie ;

Puisque c’est là l’ordre moral,

Saluons l’océan Austral

Et restons sur la Virginie

Il y fait trop chaud ou trop froid.

Je ne prétends pas qu’elle soit

Précisément hospitalière,

Quand on marche dans le grésil,

Près d’un soldat dont le fusil

Menace l’avant et l’arrière.

Ce mât qu’un grain fait incliner,

Le vent peut le déraciner,

Le flot peut envahir la cale ;

Mais ces ducs déteints et pâlis,

Crois-tu qu’ils iraient aucun roulis

Sur leur trône, de chrysocale?

Que nous soyons rêveurs ou fous,

Nous allons tout droit devant nous ;

Tandis, et c’est ce qui console,

Qu’à les regarder s’agiter,

On devine, à n’en pas douter,

Qu’ils ont détraqué leur boussole.

Nous pouvons sombrer en chemin,

Mais je prévois qu’avant demain,

Sans me donner pour un oracle,

Leur sort sera peu différent.

Qui veut défier le courant

Est emporté par la débâcle.

Novembre 1873.

On voit que le redoutable polémiste de la Lanterne et du Mot d'ordre n'avait rien perdu de sa verve !

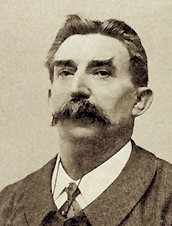

Un autre communeux célèbre, Jean Allemane, ouvrier typographe, condamné aux travaux forcés à perpétuité, était déjà arrivé par le Rhin, le 23 avril 1873, au bagne de l'île Nou. Il nous a laissé une dizaine de poèmes, dont certains sont inspirés par les événements qu'il a vécus à la Nouvelle-Calédonie (5).

Après deux textes écrits au bagne de Toulon, Allemane écrivit ses premières chansons à l'île Nou en septembre et octobre 1876, alors qu'il était en cellule (Mémoires d'un communard, p. 364). Deux semaines après sa sortie du cachot, il participa à une tentative d'évasion sur un petit remorqueur, le Bulari ; elle échoua, et Allemane fut condamné à 5 ans de double chaîne. Il put cependant composer encore quelques poèmes du printemps 1877 au début de 1879. Voici deux chansons de 1876 :

Le Chant des transportés (6)

Vaste Océan, tes vagues écumantes

Ont vu passer ces soldats d’avenir,

Calmes et fiers, sur leurs prisons flottantes,

Ils te narguaient, car ils savaient mourir ;

Si leurs geôliers redoutaient la tempête,

Jamais leur cœur ne renferma d’effroi,

La foudre en vain fit rage sur leur tête.

Pour éprouver ces fils du peuple-roi.

Refrain :

Si la patrie est enchaînée,

Par eux qu’elle soit délivrée!

Par aux que la France chérie

Retrouve l’énergie

Et soit régénérée !

En s’apaisant, ô comble d’infamie,

Tes flots soumis les mèneront au port.

Ne pouvaient-ils leur arracher la vie ?

Le bagne est-il préférable à la mort?

Îlot maudit, que ne vit pas le Dante,

Enfer nouveau, repeuple tes cachots :

Ils sont à toi! Pour les briser, enfante

Tous les tourments et double tes bourreaux.

Sur leur rocher, fouillant l’horizon sombre,

Où le soleil vient de creuser son lit,

Exténués, on peut les voir dans l’ombre

Debout encore, car l’espoir les nourrit.

Ils sont tes fils, ô France bien-aimée,

Entends leur voix, fais cesser leur douleur ;

Mais hâte-toi, la houle désolée

Roule, des morts dans les coraux en fleur.

Fait en cellule, à l’île Nou, sept.-oct. 1876.

L’équipage du « Bulari »

Tentative d’évasion (2 novembre 1876) (7)

Je vais, amis, du Bulari

Chanter le petit équipage,

En espérant que sans orage.

On lira les vers d’un ami,

Et en fuyant de l’épopée

Le ton noble et prétentieux,

Ma muse, pauvrement dotée,

Compte trouver grâce à vos yeux.

À l’avant du fier batelet,

Coiffé d’un long béret cocasse,

Cet homme qui fouille l’espace,

Mont Aventin, c’est ton Trinquet ;

Et toi, soldat que le Rouergue

Envoya contre l’étranger,

René, respecte cette vergue,

Si tu veux revoir ton foyer.

Celui-ci qui nargue ton flot,

Calme et imposant Pacifique,

Est notre colonel civique,

Le trop peu patient Vinot ;

Là-bas, criant à perdre haleine,

Voici Pérol, le fier marin ;

Mais il n’est plus, le capitaine !

Ingrat et trop cruel destin...

Voyez Ducousso, le Landais,

Tenant résolument la barre,

Cet amoureux de la bagarre

Vous abandonna, Versaillais!

Celui-ci, qu’entendit Versailles

Lui crier très fort: « À Chaillot ! »

Mourut victime des canailles,

C’est le Batignollais Chariot.

Auprès de cet ardent brasier,

Voyez, entretenant la chauffe,

Celui qu’on nomme fou : Deboffe,

Tient à revoir son vieux quartier.

Celui-ci déserta l’armée

Et sut affronter maint hasard,

En se riant de la fumée,

C’est notre aide-chauffeur Viard.

Il nous dit adieu, Soubrier,

Et de sa fin, plus que tragique,

Gardez la date fatidique,

Vienet, Gerger, Ollivier.

De Saint-Marceau, les barricades

Virent le brave Chinardet,

Excusons-le, chers camarades,

S’il manqua notre batelet.

En rimant ces trop longs couplets

Je crains qu’ils n’aillent à la manne ?

Ô mes amis, pour Allemane,

Réservez au moins vos sifflets ;

Et si, vers la patrie aimée,

Nous célébrons notre retour,

Oubliez la folle pensée

Qui me fit leur donner le jour.

Bagne de l'île Nou (Peloton des enchaînés), décembre 1876.

Voici le dernier couplet d'une chanson écrite en avril 1878 :

L'Avenir (8)

Brisant les fers, les échafauds,

Les hommes, las de tyrannie,

En un jour chassent leurs bourreaux ;

Peuples, c’est la grande amnistie !

Plus de prêtres, de potentats,

La guerre se sent délivrée;

C’est le, terme des durs combats

Du travail contre la curée !

Refrain :

Vérité, de ton beau flambeau

Eclaire la famille humaine,

Ecris sur l’unique drapeau :

« L’amour a remplacé la haine ! »

Encore de Jean Allemane, le dernier couplet d'une chanson écrite au bagne de l'île Nou en juin 78, et dont il n'a pas précisé le timbre :

La Revanche

Tout est en feu : la vivante fournaise

Tonne et rugit; c’est le dernier combat

Qu’il faut livrer et, d’un Quatre-vingt-treize,

On va revoir l’immense résultat...

Tremble bourgeois ! l’heure de l’égoïsme

Meurt, aujourd’hui, sous le fer des vengeurs

De nos martyrs, à l’ardent héroïsme,

Qui sont tombés, maudissant leurs vainqueurs.

Refrain :

Ô Liberté! que ta puissante flamme

Soit pour nous tous un gage de bonheur,

Et que, demain, la ville à la grande âme

Acclame encore les champions du labeur (bis).

Achille Le Roy, typographe, poète et éditeur, dit que l'horloger-bijoutier Alexis Bonnefoy, qui fut membre du Comité central, « chantait à la Nouvelle » ce refrain nostalgique (9) :

Nouvel Icare, en rêve je m’envole

Et je franchis les montagnes, les mers

Pour voir saillir, sous les ombrages verts,

Les seins brûlants de, ma nouvelle idole.

Mais quel écho résonne en ma prison ?

L’affreux réveil, chassant l’aimable songe,

Me laisse, hélas! au désespoir qui ronge...

Et l’oiseau seul traverse l’horizon !...

Louis Barron cite une romance qui était chantée à l'île des Pins, où il avait été déporté... en 1877 (10) :

Espoir

Un jour de deuil, France, douce patrie,

Loin de ton ciel les flots m’ont déporté,

Et dans l’exil, ma jeunesse meurtrie

A tout perdu, perdant la liberté.

Faible, abattu, sans vigueur et sans flamme,

Quel sentiment pourrait me ranimer ?

Courage, foi, dons sublimes, mon âme

Ne vous a plus et ne sait plus aimer !

Pourtant, comme un trésor,

Pour alléger ma cruelle souffrance,

Ô mon pays, j’ai gardé l'espérance

De te, revoir encore !

Comme un enfant, dans l’âpre solitude,

Si j’ai pleuré mon avenir brisé,

Si j’ai fléchi sous un fardeau trop rude,

Par la douleur lentement épuisé,

Nul ne soutint ma fierté chancelante,

J’ai vu de moi s’écarter tous les miens ;

La politique, en des jours d’épouvante,

De la famille a brisé les liens.

Pourtant, comme un trésor,

Pour alléger ma cruelle souffrance,

Ô mes amis, j’ai gardé l’espérance

De vous chérir encore !

Si j’ai douté de l’idéal auguste,

Et reniant les dieux de mon printemps,

Si j’ai maudit l’enthousiasme du juste

Qui m’a jeté parmi les combattants,

Ô citoyens, retenez vos colères,

Mon repentir efface mon erreur:

J’avais vu tant de hontes, de misères,

Tant de bourreaux flétrir notre malheur!

Toujours, comme un trésor,

Pour alléger ma cruelle souffrance,

Ô vérité, je garde l’espérance

De te servir encore !

À Ouro, Louis Barron publia, en 1878, un hebdomadaire, le Parisien (puis le Parisien illustré), dont le n° 1 contient un poème bucolique du « général » de la Commune de Marseille, Alphonse Pélissier : La Brousse. Le même Pélissier avait écrit d'autres poésies et chansons demeurées apparemment inédites; voici le dernier couplet de l'une d'entre elles, Ma paillote de l'île des Pins (11) :

À la fin, nos représentants

Trouvent que depuis bien longtemps

Nous languissons dans l’infortune.

On parle de nous renvoyer,

Les uns dans leur propre foyer,

Et les autres dans leur commune :

Une Commune pour chacun,

Vrai communard, j’en deviens un !

Refrain :

Pour toujours, adieu ma paillote !

Je la donne pour rien du tout.

Que je m’en aille, oh ! pour le coup,

Je laisse en plus une culotte ! (bis)

![Album de l’Ile des Pins (Premier du nom). Directeur Léonce Rousset ; l’Ile des Pins, chez M. Hocquard, imprimeur, s.d. [1877] ; pas de numéros, in-4° (22,5 x 17,5 cm), numérotation continue, 36 pages en tout, dessins de Ed. Massard. Album de l’Ile des Pins (Premier du nom). Directeur Léonce Rousset ; l’Ile des Pins, chez M. Hocquard, imprimeur, s.d. [1877] ; pas de numéros, in-4° (22,5 x 17,5 cm), numérotation continue, 36 pages en tout, dessins de Ed. Massard.](/images/PhotothequeAmis/jpg/L%20album%20del'Ile%20des%20Pins.jpg)

Dans les dernières années de leur séjour, les condamnés qui « bénéficiaient » de la déportation simple parvinrent à publier de petits journaux, dont l'Album de l'île des Pins. Une quinzaine de numéros contiennent des pièces de vers, surtout de petites poésies sentimentales. Je me borne à reproduire les textes qui ont un aspect politique (12) :

À Marie par Léonce Rousse :

Il est un nom bien doux que j’aime à prononcer,

Qui, sur mes lèvres, vient nuit et jour se presser,

Résonnant dans mon cœur comme une mélodie ;

Ce doux nom, c’est le tien, ma bonne et tendre amie !

Rien qu’en le prononçant, je me sens plus heureux,

Il charme mon esprit et le rend tout joyeux.

Dans mes rêves, parfois, une image de femme,

Un souffle parfumé vient rafraîchir mon âme ;

Cette image toujours et partout me poursuit,

Lueur étincelante, elle éclaire ma nuit ;

Un baume bienfaisant s’étend sur ma souffrance

Et me fait répéter ce doux mot : Espérance!

Oui, ma chère Marie, espérons aujourd’hui,

Le bonheur, il est vrai, pour nous semble avoir fini.

Mais non, il reviendra nous visiter encore,

Nous verrons, des beaux jours, reparaître l’aurore.

Bientôt, je quitterai cet horrible séjour,

Et quelle joie, alors, à l’heure du retour !

Tous deux, le cœur rempli d’une douce allégresse,

Sous un ardent baiser et par une caresse,

Oubliant nos chagrins, nos soucis, nos douleurs,

Pour toujours réunis, nous sècherons nos pleurs !

A mon tour, je te dis : Courage, chère amie !

De courage et d’espoir nous devons nous armer,

Bientôt nous reprendrons le chemin de la vie,

En conjuguant le, verbe : Aimer.

Caprice d’une jeune fille ( anonyme )

C’est le premier de l’an, mignonne,

Je suis prêt à combler tes vœux.

À tes désirs je m’abandonne,

Quand je saurai ce que tu veux.

Que, faudra-t-il que je te donne ?

Veux-tu quelques chiffons soyeux ?

À des journaux vraiment joyeux

Préfères-tu que je t’abonne ?

Veux-tu des livres, mon trésor ?

J’en ai de tout chamarrés d’or.

Choisis dans ma bibliothèque.

Veux-tu poser pour nos portraits ?

« Non... dit la fille, je voudrais

» Voir guillotiner un évêque ! »

Ceux qui resteront par Nemo

L’ouragan sifflait sur la forêt sombre,

La mer hululait autour des îlots,

Et, comme un esquif démâter qui sombre,

Le croissant lunaire entr’ouvrait les flots.

Deux arbres tronqués, crevant les ténèbres,

Emergeaient du sol, nus, découronnés,

— Tout droits — tels sont ces poteaux funèbres

Qu’on plante, à minuit, pour les condamnés.

Mon cœur se serrait aux plaintes des brises.

Lui, le front baissé, rêvait, abattu.

— « Quel morne horizon que ces vagues grises!

Vois donc ! murmurai-je : « À quoi songes-tu ? »

— « Je songe aux tombeaux restés en arrière. »

— « Ces fosses », lui dis-je, en prenant sa main,

Sont sûres d’avoir toujours leur prière :

La famille, hier ; nous autres, demain. »

« Moi, je pense aux morts que tient ce rivage,

Qu’à tués cette île, et qu’en leurs linceuls,

Dans l’affreux désert de ce roc sauvage,

Il faudra laisser, quelque jour, tout seuls. »

Gazette rimée (13) par Loret II

Mons de Broglie et Fourtou, son confrère,

Tremblants, dimanche, attendaient le scrutin,

Quand, tout à coup, on vit entrer Depeyre,

Aussi piteux qu’il fut jadis hautain ;

— Ah ! s’écria le duc au teint verdâtre,

Quelle figure il fait ! tout est f..., perdu !

Nous qui rêvions une foule idolâtre,

Dis-moi, Fourtou, dis-moi, t’en souviens-tu ?

— Te souviens-tu, mémorable journée,

De la séance où Thiers fut mis à bas ?

De verts lauriers ma tête était ornée,

C’était à qui m’emboîterait le pas.

Précaution pour mieux berner la France,

Le coup avait comme un air d’impromptu,

Et Baragnon rayonnait d’espérance.

Dis-moi, Fourtou, dis-moi, t’en souviens-tu ?

— Te souviens-tu, date aussi vénérable,

Du Seize-Mai ? quel radieux matin !

Pour moins que ça Jarnac fut mémorable,

C’était tapé, ce complot clandestin?

De Chislehurst et de Frohodorf les princes

Guettaient déjà notre habile vertu ;

Et nos préfets bâillonnaient les provinces,

Dis-moi, Fourtou, dis-moi, t’en souviens-tu ?

Le duc ainsi, sur des rythmes funèbres,

Chantait... Soudain Fourtou l’interrompant,

Gémit : — Il est dans les causes célèbres

Certain procès vraiment préoccupant.

De notre cas, ce cas très peu diffère.

Quand on pinça Polignac abattu,

Combien eut-il de prison dans l’affaire ?

Dis-moi, cher duc, dis-moi, t’en souviens-tu ?

J'ai relevé dans le Raseur calédonien (île des Pins, 12 numéros, du 4 février au 22 avril 1877) (14), deux chansons signées G.M., dont les airs sont notés ; l'une apolitique, le Raseur calédonien au public ; l'autre, les Anges gardiens, se moque des gendarmes :

C’est grâce à leur ministère

Que le crime est abattu.

Ils représentent sur terre

L’innocence et la vertu.

Quand deux à deux

Sous le ciel bleu,

Ils vont pleins d’assurance,

On dit en voyant leur maintien :

Ah ! que, deviendrait la France

Sans ces bons anges gardiens ?

Louise Michel a écrit en Nouvelle-Calédonie d'assez nombreux poèmes qu’il est difficile de dater avec précision. Voici ceux qui se rapportent le plus à la situation des déportés :

Souvenir (15)

Prenez ces souvenirs que rien encor n’efface,

Ils sont vivants toujours comme au froid lendemain ;

Le flot me les redit, le vent de mer qui passe

Les jette comme un glas dans le profond lointain.

Mais je ne souffre plus d’interroger ces ombres,

L’exil, comme la nuit, d’astres est constellé

Et l’on voit, par delà les vastes déserts sombres,

Le progrès calme et fort si longtemps appelé.

Parcourez avec moi les heures de tourmente ;

La haute mer, du cap, est si belle le soir !

En pensant à la foule éperdue et grondante,

Cette houle éternelle est magnifique à voir.

Ainsi gronde le peuple en les jours de batailles,

Ainsi passe le temps qui tombe jour a jour,

Ainsi des vieux palais s’émiettent les murailles ;

Ô mer ! et l’on s’éprend pour toi d’immense amour.

Sous les niaoulis

Sous les niaoulis, les arbres des tribus,

Nous écoutons les flots aux murmures confus.

Il faut que l’aube, se lève ;

Chaque nuit recèle un matin.

Pour qui la veille n’est qu’un rêve,

L’herbe folle deviendra grain.

Les flots roulent, le temps s’écoule,

Le désert deviendra cité.

Sur les mornes que bat la houle

S’agitera l’humanité.

Nous apparaîtrons à ces âges

Comme nous voyons maintenant

Devant nous les tribus sauvages,

Dont les rondes vont tournoyant ;

Et de, ces races primitives,

Se mêlant au vieux sang humain,

Sortiront des forces actives.

L’homme monte comme le grain.

Sur les niaoulis gémissent les cyclones,

Sonnez, ô vents des mers, vos trompes monotones !

Le Chant des captifs (16)

Ici l’hiver n’a pas de prise,

Ici les bois sont toujours verts ;

De l’océan, la fraîche brise

Souffle sur les mornes déserts

Et si profond est le, silence

Que l’insecte qui se balance

Trouble seul le calme des airs.

Le soir, sur ces lointaines plages,

S’élève parfois un doux chant :

Ce sont de pauvres coquillages

Qui le murmurent en s’ouvrant.

Dans la forêt, les lauriers roses,

Les fleurs nouvellement écloses,

Frissonnent d’amour sous le vent.

Voyez, des vagues aux étoiles,

Poindre ces errantes blancheurs !

Des flottes sont à pleines voiles

Dans les immenses profondeurs.

Dans la nuit qu’éclairent les mondes,

Voyez sortir du sein des ondes

Ces phosphorescentes lueurs !

Viens en sauveur, léger navire,

Hisser le, captif à ton bord !

Ici, dans les fers, il expire ;

Le bagne est pire que la mort.

En nos cœurs survit l’espérance,

Et si nous revoyons la France

Ce sera pour combattre encor !

Voici la lutte universelle :

Dans l’air plane la Liberté !

À la bataille nous appelle

La clameur du déshérité l...

...L’aurore a chassé l’ombre épaisse,

Et le monde nouveau se dresse

À l’horizon ensanglanté !

Le Cimetière des déportés (17) Presqu’île Ducos

— Mère, quand donc viendra le père?

— Jamais, il dort au fond des flots

Sur une plage solitaire

Où rien d’ici-bas n’a d’échos ;

Là, près de lui, dans la grande ombre

Ses amis reposent en nombre.

Que l’âpre vent des mers, pleurant toutes les nuits,

De ses gémissements couvre les froids proscrits!

Combien tout remplis d’espérance,

Vaillants, et rêvant l'avenir,

En mirage voyant la France,

Se sont couchés là pour mourir?

Fleurs et fruits mûrs, vieux, jeunes filles,

Tout tombe au tranchant des faucilles !

Que l’âpre vent des mers, pleurant toutes les nuits,

De ses gémissements couvre les froids proscrits !

Les uns, cœurs que la lutte enivre,

Rapides, allaient en avant ;

La vie, avec l’écho de, cuivre,

Leur sonnait la charge en passant !

Les autres, sans amour ni haine,

Ont jeté la coupe encore pleine.

Que l’âpre vent des mers, pleurant toutes les nuits,

De ses gémissements couvre les froids proscrits!

Leurs noms sont par des mains fidèles

Sur la pierre ou le bois inscrits ;

Et les cyclones de leurs ailes

Mènent les immenses bruits,

Répétant de la terre aux nues

Leur plainte aux rives inconnues.

Que l’âpre vent des mers, pleurant toutes les nuits,

De ses gémissements couvre les froids proscrits !

Édith Thomas, dans sa biographie passionnée et passionnante de Louise Michel, a reproduit quelques trop courts fragments d’autres poèmes calédoniens (18) :

— L'un adressé « au fils d’Henri Place et de Marie Cailleux, condamnée elle aussi pour avoir fait le coup de feu sur une barricade » :

Enfant, tu nais dans l’exil sombre

Mais tu verras la liberté

Sur vous ne sera plus notre ombre

Votre siècle sera clarté...

— L'autre célèbre l'anniversaire du 18 mars 1871 :

Souvenez-vous, tyrans de tous vos crimes.

...Souvenez-vous des noires félonies.

...Le 18 mars, c’est le glas du viens: monde.

Déjà vos fronts sont marqués par la mort.

...Pourtant le temps viendra de la justice entière...

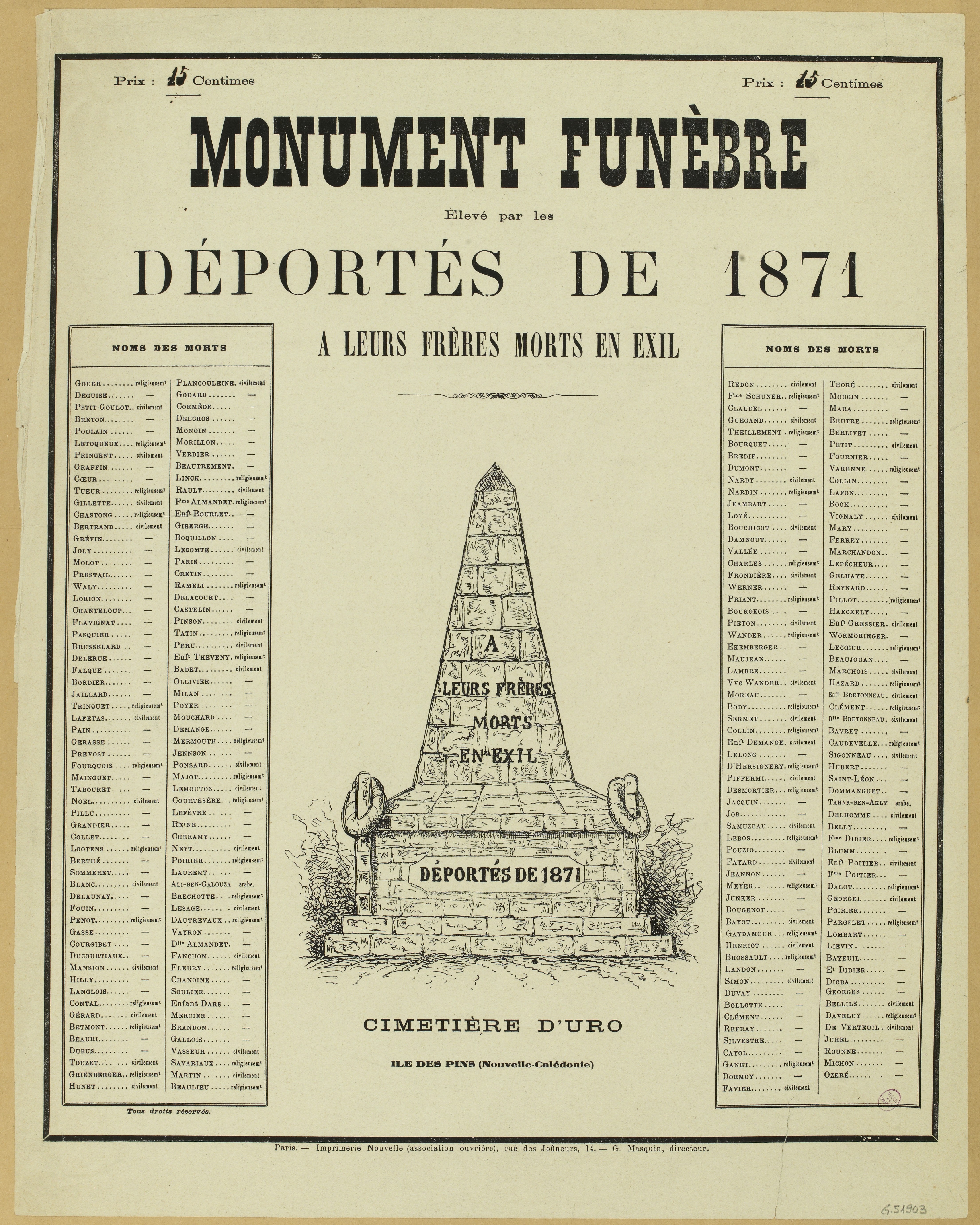

Il est un autre poème de Louise Michel, devenu chanson, le Monument funéraire, que j'aurais bien aimé reproduire ici mais, jusqu'à présent, il m’a été impossible de le retrouver. Voici ce que j'en sais, par une étude d’André Simoens, « Vieilles chansons de lutte et d'espoir des prolétaires du Nord », parue dans le journal Liberté, de Lille :

« L'imprimeur Melin édite à Nouméa le Monument funéraire. La musique de ce chant de proscrits a été composée par F.-O. Cailliau, et l'auteur des paroles n'est autre que Louise Michel (...]. La chanson connut une grande vogue: l'an dernier encore, à la demande d'une lectrice de Lille, nous l'avons publiée dans notre hebdomadaire, afin de compléter une étude sur la Semaine sanglante. »

Donc, indépendamment de l'édition originale calédonienne, qui doit être rarissime, cette chanson a été reproduite dans Liberté magazine : un numéro de mai, mais de quelle année ? Il y a là un problème que je livre à la sagacité de nos lecteurs amateurs de chansons révolutionnaires (19).

Donnons encore une fois la parole à Louise Michel pour terminer cette étude sur les poèmes et chansons de communards déportés, exemples toujours vivants de littérature prolétarienne. Faisons nôtres les vœux formulés par la « bonne Louise » à Nouméa, en janvier 1879, à l'approche de l’Amnistie.

Nouvel An

Là-bas c’est plein hiver, l’air est froid, le ciel sombre.

L’an nouveau tout voilé comme un sphinx sort de l’ombre ;

Sur la terre par blancs flocons

La neige, tombe épaisse ; ici ce sont des ailes

Qui neigent tout en gris ; ce sont des sauterelles

Volant par épais tourbillons.

On les voit arriver sur les gorges lointaines,

Dominer les grands monts, emplir les vastes plaines,

Couvrir le sol comme une mer,

Ces abeilles du sable, aux mâchoires terribles,

Attaquent les forêts avec des bruits de cribles,

Les dépouillant comme l’hiver.

Ici c’est l’océan aux vagues monotones,

Le désert, le silence, ou passent les cyclones,

Les monts arides et fouillés,

Les mornes frangés d’ombre et les grands clairs de lune

Sur la brousse roulant sa chevelure brune

Et sur les rocs amoncelés.

Un pilon de tribu fait une rouge étoile,

Et là-bas au lointain apparaît une voile,

Venant du vieux monde au nouveau.

Les sommets tourmentés frémissent sous la brise,

Et contre les récifs le flot gronde, et se brise.

Ô mer, magnifique tombeau !

Que la nouvelle année ouvre à ses sœurs nombreuses

Vers des jours inconnus des routes plus heureuses

Où passera l’humanité.

Et que le vol des ans laisse tomber sur terre,

Pour tous ceux qui vivront quand nous serons poussière,

Justice, paix et liberté !

Robert Brecy

L’article de Robert Brecy est paru dans La Commune Revue d’Histoire de l’Association des Amis de la Commune 1871, N° 9-10 – mars 1978.

Notes :

(1) La Déportation de 1871. Souvenirs d'un évadé de Nouméa, Paris 1889, p. 77. Ballière (1840-1905), architecte, fut capitaine à l'état-major de Rossel sous la Commune. Transporté sur l'0rne, il arriva en mai 1873 à l'île des Pins. En mars 1874, il eut la chance insigne de pouvoir s'évader et gagner l'Australie avec Rochefort, Grousset, Pain et Bastien.

(2) Les douze poèmes de Brissac sont réunis dans Quand j'étais au bagne, Dervaux, Paris: 1887. Il avait publié auparavant chez le même éditeur et en prose : Souvenirs de prison et de bagne. Brissac (1826-1906) adhéra au Parti Ouvrier.

(3) À bord de la « Comète », 28 août 1873, 3 heures du matin (I.I.S.G., Amsterdam, fonds L. Michel, biog. 28).

(4) La Commune, Stock, Paris 1898, pp. 353 à 358; ces trois poèmes figurent également, avec des variantes, dans le recueil À travers la vie, Fayard, Paris s.d. (1894). pp. 53 à 60.

(5) Allemane avant rassemble ses manuscrits en un cahier, actuellement conservé à la Bibliothèque municipale de Saint-Denis (nouv. acquis. 1184), où il était classé comme anonyme ; j'ai pu préciser au directeur d'alors, M. Gachelin, qui me l'avait obligeamment montré, qu'il est de la main d’Allemane ; chose amusante, celui-ci a utilisé des feuilles de papier portant le cachet d'un commerçant de l'île des Pins : Lupin, « Épicerie-Œufs-Volailles ». Longtemps après, alors même qu'il avait cessé son activité militante, Allemane publia ces poèmes en une petite plaquette : Mes chansons, Bergerac, 1926; un exemplaire portant des corrections d'auteur est conservé à la Bibliothèque historique de la ville de Paris (942 035). C'est ce texte définitif que j'ai suivi.

(6) Air des Sapins, de P. Dupont. Il est remarquable que cette chanson est plus patriotique que révolutionnaire. Elle a été enregistrée récemment : par les Quatre Barbus (La Commune de Paris, SERP, MC 7009) et par le Groupe « 17 » (Chants de la Commune, Chant du Monde, LDX 74 447).

(7) Pas d’air indiqué. Si ces vers où Allemane dépeint ses camarades d'infortune ne sont guère meilleurs que les précédents, on y retrouve du moins le ton blagueur de l'ouvrier parisien.

(8) Air de Kossuth, de P. Dupont. Texte publié dans la Plume, 1er mai 1891, et aussi, avec quelques variantes, dans Mes chansons.

(9) L. Borsendorff, Épaves sociales, Paris, s.d. (1908), préface de A. Le Roy, p. Vl. Remarquons cependant que Le Roy se trompe lorsqu'il dit que Bonnefoy chantait « en compagnie des intrépides Olivier Pain et César Prenant » : condamné le 30 juillet 1874 à la déportation dans une enceinte fortifiée, il n'arrive qu'en 1875 au bagne, d'où Pain s'était évadé en mars 1874.

(10) Sous le drapeau rouge, p. 322. Pas d'air indiqué. Il se pourrait que l'auteur anonyme soit Barron lui-même, tant l'esprit du poème correspond à ce que Barron a écrit après l'amnistie, aussi bien dans l'ouvrage cité que dans La déportation et les déportés, Paris 1880 (Voir l'article qui lui est consacré dans le Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, tome 4, p. 198). C'est à Louis Barron qu'il est arrivé cette aventure extraordinaire : il avait été secrétaire de la délégation à la Guerre sous la Commune, mais ne fut pas identifié comme tel, si bien qu'il bénéficia d'un non-lieu en août 1871 ; il reprit son métier de comptable et aurait continué à passer inaperçu s'il n'avait été délégué au premier Congrès ouvrier de France (Paris, octobre 1876]. La police fit alors le rapprochement et Barron, traduit devant le 3e conseil de guerre, fut condamné, en décembre 1876, à la déportation. Il vaut la peine de rapporter une appréciation du président : « Messieurs du conseil remarqueront que l'accusé est toujours dans les sentiments qui l'animaient en 1871, car nous l'avons vu, en 1876, faire partie du Congrès ouvrier ». Plus de cinq ans après la Commune, aux yeux de cet officier supérieur, participer à un congrès corporatif — qui devait traiter de questions purement économiques —— et participer à l'insurrection communaliste, cela témoignait du même état d'esprit !

(11) Elle figure dans son dossier de la Commission des grâces, jointe à une lettre adressée le 9 avril 1879, de Belle-lle, à son frère (A. N. BB 24/729). Air : Ma vigne, de P. Dupont.

(12) Les directeurs successifs de ce périodique furent Léonce Rousset, puis Théophile Bergès et Joseph Picon, dit Charles Pagès. La Bibliothèque de Saint-Denis possède une collection de 43 numéros, du n°1, 6 juillet 1878, au n° 45, 14 mai 1879 (les n° 20 et 21 ont été sautés par erreur par les bagnards-éditeurs). Les quatre premiers numéros contiennent un long texte en vers de L. Barron : Le Théâtre à l’île des Pins, et le n° 9 précise que le Sonnet de Mazet qu'il publie est extrait de L’Abeille calédonienne, recueil manuscrit de « chansons, romances, croquis, ballades, sonnets, logogriphes », en vente 50 c. chez Sabit, coiffeur, 1er groupe, ou chez l'auteur, 5e groupe. On trouverait probablement d’autres poésies ou chansons dans la douzaine de feuilles Calédoniennes signalées par le Père Patrick O’Reilly (Bibliographie de la Nouvelle-Calédonie, Paris 1955) et que je n'ai pu toutes consulter.

(13) Le cabinet du duc de Broglie, avec de Fourtou à l'intérieur, appelé par le président-maréchal de Mac-Mahon après son coup de force du 16 mai 1877, fut chargé d'organiser de nouvelles élections ; il ne put empêcher le retour d'unemajorité républicaine à la Chambre en dépit de pressions éhontées. De Broglie fut contraint de se retirer le 19 novembre 1877, et Mac-Mahon de se démettre le 30 janvier 1879. Cette satire se chantait sur l'air célèbre de Émile Debraux : Te souviens-tu.

(14) Le Raseur calédonien mentionne d abord G.M. comme rédacteur-gérant, puis P. Geoffroy (parfois écrit Geofroy, Jules Paul) ; G.M. pourrait correspondre aux initiales de Geoffroy et de Mourot, autre rédacteur habituel du journal. Pour la petite histoire, signalons que si le journaliste Eugène Mourot (1848-1909), ancien secrétaire de rédaction de la Marseillaise puis du Mot d'ordre, revint en France — seulement en 1884 —, il a fait souche en Australie : sa petite-fille, Suzanne Mourot, est attachée à la Mitchell Library, à Sydney ; elle m'a appris que cette bibliothèque possède, en dehors des trois périodiques décrits par le Père O’Reilly, des journaux australiens qui parlent de la Commune et des communeux déportés et évadés. C'est ainsi que le Sydney Punch a publié en anglais deux poèmes : le 5 août 1871, The Destruction at the Place Vendome, et le 12 août, Rising from the Ruins, illustré d'un beau dessin en pleine page.

(15) On pourrait dater Souvenir du 12 août 1875, car ce poème se trouve entre deux textes rédigés ce jour-là à la baie de l'Ouest, presqu'île Ducos (Carnet de Louise Michel conservé au Musée Clemenceau, Paris).

(16) Ce chant n'a pas été repris dans le recueil À travers la vie, bien qu'il ait été publié antérieurement dans L'Ere nouvelle, A. Le Roy, Paris 1887, avec un surtitre : « Souvenirs de Calédonie » ; la Librairie socialiste internationale de Le Roy l'annonçait alors sous presse avec une musique de Marcel Legay, mais il ne semble pas que ce projet ait été réalisé.

(17) Cette version, publiée par le Droit social, organe socialiste-révolutionnaire, Lyon, n° 8, 2 avril 1882, m'a été signalée par Valentin Dmitriev, l'excellent traducteur de Pottier et de Clément, à Moscou. Dans À travers la vie, le premier couplet a disparu, les deux suivants présentent quelques variantes — comme presque toujours avec Louise Michel — et notre quatrième est remplacé par ce troisième et dernier couplet :

Par les clairs de lune superbes,

Les niaoulis aux troncs blancs,

Se tordent sur les hautes herbes,

Tourmentés par l'effort des vents.

Là, des profondeurs inconnues,

Les cyclones montent aux nues.

Et l'âpre vent des mers, pleurant toutes les nuits,

De ses gémissements couvre les froids proscrits.

(18) Louise Michel, Gallimard, Paris 1971, p. 167. Ces poèmes sont conservés à l'institut d’Histoire d’Amsterdam.

(19) Quelques précisions pour les chercheurs éventuels : Malheureusement, André Simoens est mort il y a quelques années (en 1972 ?) et la coupure du journal n'est pas datée; toutefois, une note cite un article du 17 avril 1958, donc la publication de la chanson ne peut être antérieure à mai 1957. La collection de la Bibliothèque Nationale présente des lacunes et, en dépit de multiples démarches effectuées à Lille et dans la région, mes recherches ont été vaines. Aucune bibliothèque parisienne ne possède le Monument funéraire sous une forme ou une autre ; le texte n'a pas été repris dans les éditions d'œuvres de Louise ; ni le département de la Musique de la B.N., ni le fonds du Conservatoire ne possède la chanson, qui n'a pas été non plus déposée à la SACEM. J'espère encore qu'il se trouvera un lecteur de la revue qui est en possession de cette chanson et qui voudra bien m'en adresser une photocopie, paroles et musique si possible...