DISCOURS PRONONCÉ LORS DE LA FÊTE DE LA COMMUNE

En ces jours où la France fait face à des inégalités toujours plus profondes, où en Europe s’affiche le militarisme le plus dangereux, où partout se répandent le racisme, l’impérialisme et pour tout dire le fascisme, c’est-à-dire la forme la plus violente et brutale du capitalisme à son acmé, face à cette nouvelle étape de notre histoire tissée de jours difficiles, traversées de luttes qui n’aboutissent pas, sans cesse plus durement réprimées, il semble important de réinterroger la signification et la postérité de la Commune.

Ce mot, la Commune, ce sphinx qui tarabuste si fort l’esprit bourgeois (pour citer Marx) est devenu synonyme d’émeute, révolte, résistance, peuple soulevé.

Mais au-delà des mots, que fut la chose et comment et pourquoi vouloir la retrouver ?

En mars 1871 dans les suites de la guerre franco-prussienne de 1870 et tandis que l’État se réfugie à Versailles sous l’égide d’Adolphe Thiers, débute le gouvernement de la Commune de Paris. C’est une prise de pouvoir populaire.

La Commune est proclamée le 28 mars 1871, sur la place de l’Hôtel de ville.

La Commune, écrit Marx dans La guerre civile en France, « reconnut que, une fois arrivée au pouvoir, la classe ouvrière ne pouvait pas continuer à gérer avec la vieille machine de l’État. »

Quelles sont les actions de la Commune ?

Citons ici un certain nombre d’entre-elles, en gageant qu’elles résonneront fortement, avec l’ici et maintenant dans lequel nous vivons.

La Commune commence avec la question des loyers.

Elle vote la suspension des poursuites contre les échéances impayées et offre la possibilité de libérer les biens déposés au Mont-de-piété.

Elle soumet toutes les places, de l’administration, de la justice et de l’enseignement, à l’élection au suffrage universel des intéressés, et bien entendu, à la révocation à tout moment de ces mêmes intéressés.

Elle supprime la conscription de l’armée permanente et reconnaît la garde nationale, à laquelle tous les citoyens valides doivent appartenir, comme la seule force armée.

Elle confirme dans leurs fonctions les étrangers élus à la Commune car, dit-elle, le drapeau de la Commune est celui de la République universelle.

Elle plafonne les salaires versés aux employés et aux membres de la Commune.

Elle déclare la séparation de l’Église et de l’État.

Elle constitue une fédération des artistes de Paris.

Elle supprime toutes les subventions d’État pour les buts religieux.

Elle transforme tous les biens ecclésiastiques en propriété nationale.

Elle bannit des écoles tous les symboles et dogmes religieux.

Elle sort la guillotine et la fait brûler en place publique.

Elle renverse la colonne Vendôme coulée par Napoléon avec la fonte des canons conquis après la guerre de 1805, comme symbole du chauvinisme et de la discorde entre les peuples.

Elle élabore des plans pour la gestion des fabriques par des associations coopératives d’ouvriers.

Elle prépare un projet d’enseignement laïque, populaire et professionnel intégral.

Elle interdit le travail de nuit pour les boulangers, ainsi que le cumul des traitements.

Quant à l’une de ses plus belles figures ouvrières, celle du relieur Eugène Varlin, qui se bat pour une fédération des sociétés ouvrières pour réaliser enfin l’émancipation des travailleurs, il déclare, car la place des femmes est aussi une des particularités de la Commune :

La femme doit travailler et être rétribuée pour son travail. Nul n’a le droit de lui refuser le seul moyen d’être véritablement libre. Que le travail soit fait par un homme ou par une femme : même produit, même salaire.

En bref et pour citer Marx encore : La Commune, ce fut une abolition violente de la puissance de l’État.

La Commune se termine les 27 et 28 mai 1871, par des exécutions en masse au mur des Fédérés le 27, et le dimanche 28, par le nettoyage des derniers points de résistance à Belleville et Ménilmontant.

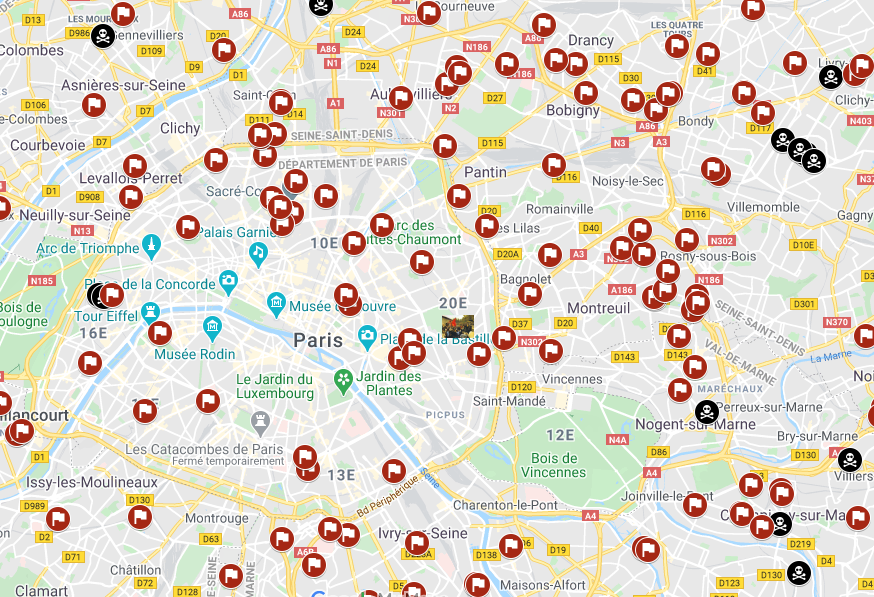

Il reste de cette expérience singulière et radicale, des ruines et des milliers de morts disséminés sous les rues et dans les parcs de Paris et aussi des prisonniers. Environ 30 000 personnes seront internées dans le camp militaire de Satory avant de passer en jugement devant des commissions militaires et pour un certain nombre d’entre-elles, d’être déportées à Cayenne et en Nouvelle-Calédonie.

Il reste un trou de mémoire dans le tissu de l’histoire française. Car la Commune qui, pendant très longtemps, n’a pas été intégrée au récit national officiel, l’habite comme un fantôme, dont on a soigneusement dispersé les traces, bannie qu’elle fut, dès son écrasement, à la fois de l’espace urbain dont elle fut effacée au profit des vainqueurs — combien d’avenues et de rues Thiers dans le pays ! —– mais aussi des archives et des registres administratifs.

Certes, nous diront les historiennes et les historiens, mais aussi les philosophes politiques, cette immense expérience ne fut pas sans erreurs, elle eut des aspects à la fois négatifs et positifs.

Il reste cependant un énorme sentiment d’inachèvement politique et l’envie de toutes sortes de reprises.

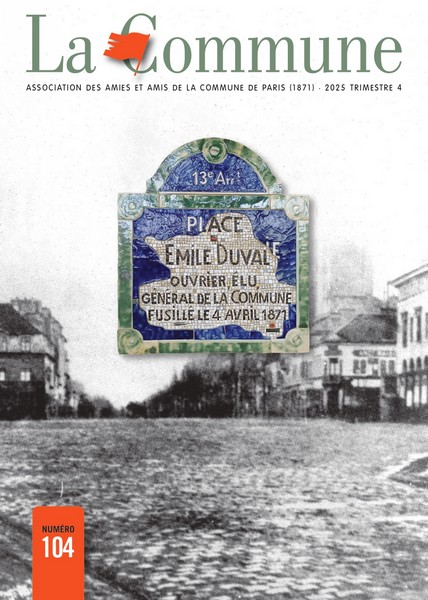

Justement, retrouver tout cela, c’est-à-dire à la fois l’histoire mais aussi le sens profond et vivant de la Commune, c’est le projet de l’association des Amies et Amis de la Commune créée dès 1882 par les communards à leur retour d’exil. Pour ses membres, il s’agit à la fois d’actualiser le potentiel militant et subversif de cet événement, mais aussi, de l’étudier et d’en retrouver les données, pour la sortir de l’ignorance où l’ont tenue trop longtemps les tenants de l’histoire officielle.

Aujourd’hui, bien sûr, la Commune est devenue un sujet dont se sont emparés bon nombre d’historiennes et historiens contemporains, tout en ne cessant pas de faire l’objet d’affrontements violents autour du sens à lui donner, du nombre des morts et de leurs sépultures, etc.

Des films aussi, l’ont évoquée, que ce soit, dès 1929, avec La nouvelle Babylone des cinéastes soviétiques Grégory Kozintsev et Léonid Trauberg ou plus récemment La Commune de 1871 de Peter Watkins en 2000, ou encore Les damnés de la Commune de Raphaël Meyssan, en 2019.

Des romans la documentent, des journaux intimes, des poèmes d’Arthur Rimbaud, Tristan Corbière, etc.

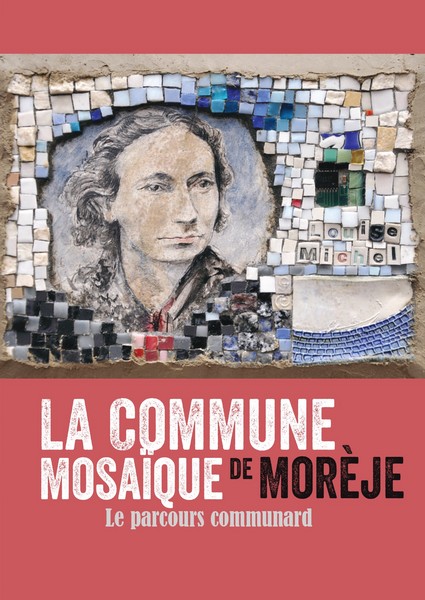

Elle a inspiré les artistes qui lui ont rendu hommage et elle est un sujet pour le cinéma et désormais le 9e art.

La Commune est une histoire plurielle, complexe et inépuisable, à l’image de celles et ceux qui l’ont vécue et faite. Peut-être est-ce cela aussi : il est difficile d’en faire immédiatement le tour, d’en saisir toutes les implications, car elle fut tout à la fois un extraordinaire laboratoire du politique, une expérience démocratique originale, une affirmation républicaine et une forme d’émancipation sociale radicale.

En outre la Commune ne fut pas seulement une affaire parisienne. Il y eut des Communes à Marseille, Toulouse, Lyon, le Creusot, Narbonne, mais aussi en Aveyron, dans le Roussillon, dans le Morbihan et même à Alger.

Mais le fantôme de la Commune, paradoxalement, est bien vivant. D’ailleurs, le fait qu’elle n’ait pas été intégrée au récit national fait d’elle une matière vivace, une expérience disponible pour les cultures et les mémoires militantes.

Cet horizon d’attente qui hante notre espace politique, a ses formes concrètes.

Ainsi, le fantôme est-il devenu une matrice – surtout depuis le tournant du XXIe siècle – d’où sortent, formulés autrement, les combats d’aujourd’hui dans des formes d’aujourd’hui.

C’est la Commune d’Oaxaca au Mexique en 2006.

Celle, kurde du Rojava au nord-est de la Syrie en 2013.

Celle de Guezi, en 2013 en Turquie.

Mais c’est aussi La Zad communaliste de Notre-Dame-des Landes et son combat depuis 2015.

Et en 2016, c’est Nuit Debout, installée sur la place de la République avec un graffiti énorme qui pose un : Que revive la Commune, en lettres rouges tandis qu’un stand des Amies et Amis de la Commune participe du mouvement, sur cette place qui voit fleurir les commissions citoyennes et égalitaires.

Enfin, au printemps 2018, ce sont des universités parisiennes en grève, rebaptisées Commune libre de Tolbiac, Commune libre de Censier.

Et depuis 2019, anonymes et syndicalistes font régulièrement revivre la référence à la Commune, dans les cortèges des manifestations et sur les murs de Paris, avec des graffitis et des pancartes.

De l’enfermement des prisonniers sur le site militaire de Satory en 1871, des fosses communes recouvrant le corps de ceux qui furent exécutés ou qui moururent à la suite de leurs conditions d’enfermement, il ne reste définitivement aucune trace.

Mais il y a « nous », et les suites que nous voulons donner à ce moment de notre histoire.

Tout reste encore à inventer.

CLAIRE ANGELINI