Au cimetière de Levallois-Perret, nul ne peut ignorer les tombes très sobres, quoique inégalement fleuries, de Théophile Ferré et de Louise Michel. Il en est une autre, dans la sixième division, qui ne laisse pas d’intriguer en raison de l’obélisque qui la surmonte. Y reposent Alexandre Gosselin et Constance Chartier, « veuve de Marchois et de Gosselin », mais aussi de Costé et de Beaurin.

Constance Célina, fille d’un journalier, née à Saint-Jacques-sur-Darnétal, en Seine-Inférieure, le 8 mars 1833, avait épousé, en premières noces, en novembre 1852, Pierre Antoine Costé, menuisier, qui mourut prématurément, le 15 août 1855, à l’âge de 27 ans, après lui avoir donné une fille Maria Célina. Elle s’était remariée, en janvier 1858, avec Narcisse Calixte Beaurin, commis, qui avait le double de son âge et disparut quatre années plus tard.

Le 26 décembre 1863, elle épousait à Rouen, où ont été enregistrés les décès de ses deux précédents maris, un ouvrier fondeur, Adolphe Narcisse Marchois, né à Senlis (Oise), le 19 novembre 1825, veuf d’Éléonore, morte l’année précédente après cinq années de vie commune.

Le couple se trouvait à Paris à la naissance, le 7 octobre 1864, d’Ernest Henri qui ne vivra que deux mois, et il eut une fille Marguerite, le 13 février 1870. Constance avait retrouvé un emploi de repasseuse, et Adolphe devint puddleur, rude besogne qui exigeait un grand savoir-faire, puisqu’elle consistait à brasser la fonte liquide afin de la transformer en fer.

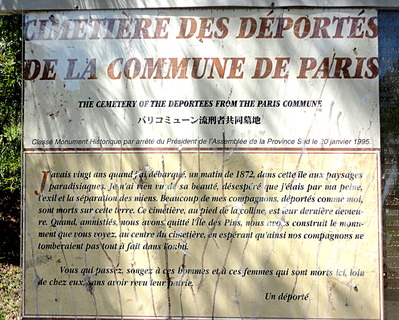

Marchois, libéré comme brigadier en 1853, après sept années passées dans le train des équipages, fut sergent pendant le premier siège. Élu lieutenant dans sa compagnie sédentaire, il assura son service à l’intérieur de Paris, durant la Commune. Rentré chez lui lors de l’arrivée des troupes versaillaises, il n’en fut pas moins déclaré coupable d’avoir exercé un commandement dans des bandes insurrectionnelles et de port d’armes apparentes et d’uniforme militaire. En dépit de circonstances atténuantes justifiées par des « antécédents irréprochables », il fut condamné, le 18 décembre 1871, à la déportation simple, et, embarqué sur La Guerrière, il arriva à l’île des Pins le 2 novembre 1872. Converti au métier de son épouse, il cultivait, en dehors des heures de travail, une petite concession de 10 ares, et compta parmi les neuf conseillers élus au suffrage universel dans la première des cinq communes créées par l’arrêté du 9 novembre suivant.

Sa femme, comme sa belle-fille Maria, âgée de 21 ans, aurait été « imbue des mêmes principes que lui [qui] se signalait par l’exaltation de ses opinions subversives ». Elle n’eut de cesse de lutter pour obtenir l’aménagement de la peine qui frappait son époux. Ainsi, le 1er juin 1876, elle fait valoir, dans une lettre à Mac-Mahon, que, « restée seule avec un jeune enfant âgé de 6 ans seulement, il ne [lui] est plus possible de suffire à [ses] besoins par le travail. Pourquoi je viens vous prier de vouloir bien accorder à mon mari, au père de mon enfant, la grâce des peines qu’il a encourues. » Lettre apostillée par le président de la Société de secours mutuels de Grenelle et Javel, qui « certifie que le pétitionnaire, appartenant à ladite société, acquittait exactement ses cotisations et vivait en bon père de famille avant les événements. »

En fait, ce n’est que le 12 juillet que le « pétitionnaire » sollicita la grâce du président, s’engageant « à rester désormais éloigné de tout mouvement, de toute entreprise qui tendrait à troubler de nouveau le pays. » Le gouverneur de Pritzbuer se borna à transmettre le recours, sans l’appuyer d’un avis favorable, car « son caractère est violent et grossier, ses fréquentations sont douteuses, et il paraît animé d’un mauvais esprit ». De fait, « le recours en grâce n’a pas paru susceptible d’être accueilli », lui fut-il notifié par lettre ministérielle du 31 mars 1877.

Il ne se découragea pas et rédigea une nouvelle requête, le 27 septembre 1877 [1] :

J’ai bien souffert depuis six ans et plus que j’expie un moment d’erreur, dû plutôt à l’effervescence populaire (suite du siège) qu’à des sentiments hostiles […].

Je vient a nouveau vous supliez d’avoir égard a la position d’une malheureuse famille qui se trouvent privé de son soutient par le fait de mon arrestation. A vous appartient, Monsieur le Président, et c’est la plus belle de vos prérogatives, le droit de faire grâce pour l’homme raisonnable qui a pu mériter par sa conduite d’être rendu à sa famille et a son pays.

Permettez-moi donc, en implorant votre clémence, de porter jusqu’à vous, Monsieur, cette humble requête, en mon nom personnel, pour ma femme et mes enfants qui se trouvent par mon absence privés de leur [sic] soutient et qui aspirent a mon retour.

Cette fois, le service de la déportation, en contradiction avec l’avis formé l’année précédente, appuya sa demande, le 1er octobre :

Se conduit bien ; son caractère s’est bien radouci ; il est soumis, son esprit est également bien changé et paraît être bon ; mœurs et moralité bonnes ; n’a plus que de bonnes fréquentations.

Le 4 mars 1878, sa peine fut commuée en sept ans de détention à partir du jugement, ce qui signifiait qu’il aurait été libre en débarquant à Brest. Or, le 11 juillet, eut lieu son enterrement civil :

Cet homme s’est pendu, écrivit Théodore Ozeré à sa femme et à sa fille ; dans une lettre qu’il a laissée pour sa famille, il déclare qu’il met fin à ses jours, parce qu’il a contracté l’habitude, depuis qu’il est en prison, de s’enivrer. Combien comme lui ? Hélas !

Curieusement, il précise que le désespéré devait partir par Le Tage, qui avait jeté l’ancre à Nouméa le 9 juin. Marchois aurait-il été atteint par la nouvelle de sa commutation avant sa mort, moins « par suite de strangulation volontaire » qu’après la cassure de la branche à laquelle il avait accroché sa corde ? Selon un autre de ses camarades de déportation Léon Wouters, il fut « trouvé mort dans le fleuve Uro, après 12 à 14 heures d’absence, c’est-à-dire de 6 h du soir à 7 h du matin. D’après le médecin, il a dû souffrir environ 4 h après une chute qui lui a causé deux blessures mortelles. Les rats ou autres insectes lui avaient déjà mangé un oeil. » « La nostalgie s’empare de quelques-uns, et la mort volontaire s’ensuit », ajoute Wouters qui, lui-même, mettra fin à ses jours.

Sa dernière lettre, Constance ne l’a pas reçue, puisqu’elle est conservée aux Archives de la France d’Outre-Mer. Voici ce qu’il lui écrivit :

Ma bonne Constance,

Je ne suis plus digne de toi, j’ai failli, non à l’honneur, non comme voleur, mais d’une façon plus ignoble. Quand tu recevras cette lettre, j’aurai cesser d’exister. Embrasse bien notre enfant chéri, mais ne lui dit pas la mort que je va subir. Je vous aimaits bien, mais je me suis enivrer au point que j’ai oublié que j’était un homme. Pardonne-moi les chagrins que je va te causer ainsi qu’a notre enfant.

Adieu.Celui qui n’est plus digne de se dire ton mari.

Le 12 décembre 1878, le ministère de la Marine et des Colonies informait le gouverneur que la veuve « insiste pour connaître le véritable genre de mort auquel a succombé son mari ».

Entre-temps, le 21 octobre, elle avait écrit au ministre :

J’ai l’honneur de vouloir bien prendre en considération la douleur que je viens de ressentir en apprenant la mort de mon mari. Cette douleur est d’autant plus sensible que j’attendais mon mari par le premier bâtiment, en vertu d’une commutation qu’il avait su obtenir par sa bonne conduite dans l’exil.

Permettez-moi, Monsieur le Ministre, de venir vous demander les seuls souvenirs que je puisse avoir de mon défunt en vous priant de vouloir bien donner les ordres nécessaires pour que tout ce qui lui a appartenu soit donné comme seule consolation à une femme et à des enfants qui, tout en pleurant, ont l’honneur de vous saluer.

Lui fut remise une somme de 104,85 F que le défunt n’avait donc pas dépensée en libations, lui dont la seule punition disciplinaire fut une condamnation à 4 jours de prison pour arrogance envers un surveillant. Il faut croire qu’un dégrisement l’aurait convaincu de son indignité, en lui rappelant les sacrifices consentis par son épouse, dont les secours, apportés par des mandats postaux de 5 ou 10 F, ne lui firent jamais défaut.

Il fallut probablement que Constance patientât jusqu’en septembre 1879, et le retour à Paris de près d’un millier de déportés, pour être informée des derniers instants de son mari. Parmi les rapatriés se trouvait Alexandre Gosselin, né le 22 décembre 1837 à Reims, et libéré, en 1864, de ses obligations militaires avec un certificat de bonne conduite. Rappelé sous les drapeaux, en 1870, dans la même arme, le génie, dans laquelle il avait servi, ce plombier-zingueur, se trouvant sans ressources, s’était « rangé sous la bannière de l’insurrection », et il bénéficia de promotions successives. Sergent, lieutenant, puis capitaine en second, il apporta lui-même, le 21 mai, sa démission à Delescluze, délégué civil à la guerre :

Le désordre était grand, l’obéissance à peu près nulle. En présence de cette désorganisation, moi qui ai été soldat, je ne dois plus commander.

Il n’en continua pas moins à suivre sa compagnie comme simple sapeur et fut fait prisonnier le 26 mai. Ayant ajouté aux charges qui pesaient sur Marchois la « confection de barricades, retranchements et autres travaux dans le but d’arrêter ou d’entraver la force publique », il fut condamné à la même peine en raison des renseignements favorables qui furent recueillies sur sa conduite :

Bien que vivant maritalement avec une femme, il avait des habitudes régulières et se montrait ouvrier aussi laborieux qu’il avait été bon soldat.

N’ayant sollicité ni révision ni recours, il fut néanmoins compris parmi les bénéficiaires du train de « grâces individuelles » du 15 janvier 1879.

Le père de Constance, journalier à l’âge de 80 ans, ayant consenti au mariage, Alexandre l’épousa, le 15 octobre 1881, mais il mourut, le 24 juin 1884, à l’âge de 46 ans, la laissant veuve pour la quatrième fois. Ses restes furent transférés à Levallois-Perret, après l’acquisition de la concession, en avril 1885, Marguerite, prématurément décédée, y fut enterrée en mai 1891, et Constance les rejoignit en janvier 1897, à l’âge de 63 ans. Cette humble blanchisseuse bénéficia-t-elle d’une souscription pour financer leur sépulture ?

Cette dernière s’attache-t-elle à reproduire le monument inauguré au cimetière d’Ouroa le 14 juin 1879, tel qu’Alexandre, qui quitta l’île des Pins quatre jours plus tard, l’aurait décrit à son retour ? Le secret de la pyramide levalloisienne demeure…

YANNICK LAGEAT

Note

[1] On a respecté la graphie originale (NDLR).