En mai-juin 1968, la Commune de Paris n’est pas une référence omniprésente, beaucoup moins agissante que celles de juin 1936 et d’octobre 1917. En 1968 et en 1969, il n’y a pas de grande montée au « Mur » — il est vrai que le Père-Lachaise est bloqué en mai par les grévistes, ce qui permet tout juste un dépôt de gerbe par notre association.

Pourtant, la Commune n’est pas absente de l’imaginaire des acteurs du plus grand mouvement social de l’histoire contemporaine française.

Les clins d’oeil sont évidents dans le monde de l’Université. Les barricades du Quartier latin, qui « ferment la rue et ouvrent la voie » comme le disent les murs, réactivent la symbolique des insurrections ouvrières du XIXe siècle et notamment celle de mai 1871. L’Université occupée se veut une « Commune étudiante ».

La prise en charge par les grévistes de l’approvisionnement nantais et le retrait de fait de l’autorité publique locale nourrissent l’idée que la grande métropole de l’Ouest est devenue à sa manière la « Commune de Nantes ». Le « Grand lycée » de Marseille, le lycée Thiers, est occupé et aussitôt rebaptisé, pour quelques semaines, « Lycée Commune de Paris ». Quant à la presse, des Lettres françaises communistes à L’Enragé promu par les Comités d’action dits « gauchistes », elle fait à plusieurs reprises le parallèle entre les deux mouvements populaires, mais aussi entre les deux réactions convergentes du camp de « l’Ordre » [1].

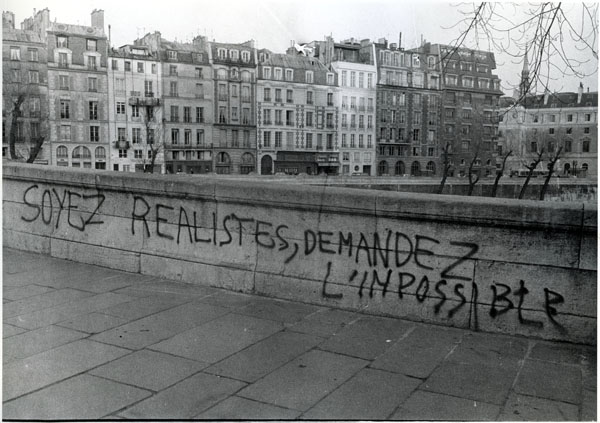

Et de fait, même si la mémoire historique ne le fait pas toujours consciemment — les années 1950-1960 marquent plutôt un recul global de la mémoire communarde — comment ne pas être tentés de faire le rapprochement entre l’effervescence démocratique des comités de 68 et la floraison des clubs et sociétés populaires de 1871 ? Comment ne pas superposer la parole populaire retrouvée du Paris communard et la parole foisonnante et libre des universités, des lycées, des bureaux et des usines occupées ? Comment ne pas faire résonner, l’une avec l’autre, l’utopie émancipatrice du Paris en révolution des lendemains d’Empire et le rêve soixante-huitard du « Soyez réalistes, demandez l’impossible » ? Comment ne pas trouver, d’un événement à l’autre, la même passion, le même bouillonnement, la même fièvre, la même confusion toujours joyeuse et parfois brouillonne, le même désir d’une réappropriation populaire des espaces confisqués ?

La mémoire de la Commune ne fut pas toujours explicite, dans le tourbillon du printemps 1968, mais il n’en est pas de même si l’on considère qu’il ne faut pas parler seulement de mai-juin, mais des « années 1968 ». Or la fin de la décennie des « sixties » s’est mise peu à peu à revaloriser l’héritage vivant de la Commune. C’est dans ces années-là, que l’édition redécouvre la Commune. Henri Lefebvre publie en 1965 son ouvrage La Proclamation de la Commune, voyant dans la Commune le commencement de l’histoire des temps modernes. C’est en 1967 que l’on réédite chez Maspero la belle Histoire de la Commune de 1871 de Prosper-Olivier Lissagaray. La même année, Édith Thomas remet au centre la figure atypique et attirante du colonel Louis Rossel.

- « Comment ne pas être tentés de faire le rapprochement entre l’effervescence démocratique des comités de 68 et la floraison des clubs et sociétés populaires de 1871 ? »

Club Saint-Nicolas-des-Champs sous la commune

Et que dire des années suivantes ? Tout se passe comme si le printemps de 1968 avait libéré la symbolique de celui de 1871. À partir de 1969, les ouvrages se multiplient. André Decouflé (1969), Paul Lidsky (1970), à nouveau Lefebvre (1970) reviennent sur l’originalité du moment communard.

Les Éditions Sociales rééditent en 1970 la somme de Jean Bruhat, Jean Dautry et Émile Tersen, La Commune de 1871, parue dix ans auparavant. Bien sûr, la proximité du centenaire stimule la production éditoriale, qui prépare et accompagne la grande commémoration de 1971, sans doute la plus grande, aussi dense que celle qui marqua avant elle le 150e anniversaire de 1789, au temps du Front populaire pourtant déclinant. Mais la proximité de 1971 est d’autant plus mobilisatrice que, peu de temps avant elle, la fièvre de mai-juin 68 a relancé l’intérêt pour l’histoire tout entière de la contestation ouvrière et du grand mouvement historique qu’elle a généré.

À sa manière, elle a ouvert la voie à une image à la fois plus militante et plus complexe de la Commune. Si la lecture fortement marquée par le poids du socialisme, puis du communisme, reste dynamique et efficace, elle se trouve souvent chahutée, concurrencée et à tout le moins complétée par d’autres représentations, venues des mouvances multiples de la tradition libertaire et de l’extrême gauche. Les regards politiques se font ainsi plus polychromes et moins monolithiques que par le passé. Quant à la recherche elle-même, elle va finir par se relancer peu à peu, après une forte éclipse, en s’engageant sur des voies plus classiques ou plus originales. L’analyse sociale se fait plus savante qu’hier et s’accompagne d’études plus attentives des représentations, des cultures, des acteurs nouveaux et notamment l’irruption des femmes dans la grande contestation sociale.

Après la longue phase de la croissance capitaliste de l’après-guerre, le mouvement multiforme de mai-juin signale que les sociétés d’un monde de plus en plus « mondialisé » commencent à étouffer dans leurs cadres anciens. Dans ce moment où les choses semblent se bloquer, où les jeunes générations peinent à trouver du sens individuel et collectif — « La France s’ennuie », écrivait Pierre Viansson-Ponté au début de 1968 —, l’audace de la Commune, son appétit de libération, son désir de construire sans attendre une autre vie apparaissent brutalement comme une sorte de modèle que sa brièveté et son martyre ont écarté de toute tache.

On se met alors à redécouvrir ou à découvrir que la Commune n’était pas qu’une construction « par en haut », un terrain de concurrences et même de disputes entre les courants représentés à l’Hôtel de Ville, mais une construction populaire à la fois « en haut » et « en bas ». On s’est mis à y percevoir une construction réalisée à des milliers de voix, où des femmes et des hommes, antérieurement politisés ou non, ont essayé de devenir maîtres de leur vie, dans la floraison des comités de vigilance, des journaux, des clubs, des associations et des coopératives, puis dans le feu des combats contre l’armée de Versailles.

L’année 1968 et celles qui l’entourent ont été de celles qui se prêtent tout particulièrement à l’idée que, quoi que fassent ses adversaires persistants, la Commune ne peut décidément pas mourir. Danielle Tartakowsky, historienne scrupuleuse de la « montée au Mur », a écrit qu’en 1968, « la Commune a quitté la nécropole, elle retrouve la rue ». Comme tous les ans, nous monterons au Mur en ce mois de mai 2018. En n’oubliant jamais que la mémoire de la Commune n’est jamais aussi forte que quand elle se confond avec les pulsations bouillantes de la vie et que la ville est son territoire.

ROGER MARTELLI

Note

[1] Sur ce point, voir sur le site de l’Association l’article bien documenté de Pierre Korber, Mai 68 : Mémoire de la Commune