Avant la constitution en novembre 1881 d’une société au but « exclusivement humanitaire », des communards fraîchement amnistiés ont cherché, en se regroupant dès leur retour en France, à bâtir une force politique. À partir de la presse du moment et des archives de la préfecture de police (Arch. PPo), il est possible de reconstituer une histoire longtemps ignorée (1). Qui sont ces « survivants de la Commune », pour reprendre le titre de l’ouvrage du journaliste Ch. Sincholle (1885) ? Et comment expliquer l’échec politique d’un « parti de la Commune » ?

Les survivants de la Commune

Avant même le vote de la loi d’amnistie plénière des communards du 11 juillet 1880, un comité d’initiative de cinq membres s’est formé à Paris, selon un rapport de police, sous la houlette d’Eugène Dangers, portefeuilliste exilé à Bruxelles. Il s’agit « d’inviter tous les anciens proscrits à se grouper » (2). De fait, la veille du 14 juillet, première célébration de la fête nationale, une « réunion des proscrits, déportés et transportés » (3) de la Commune se réunit avec pour objectif « d’élaborer un programme révolutionnaire socialiste en vue des élections de 1881 » (La Justice, 19 juillet 1880). Face au bureau que préside Jean Baptiste Clément, assisté d’Antoine Demay, deux élus de la Commune revenus d’exil, la commission de 13 membres « chargée d’assurer la nomination d’anciens proscrits aux élections législatives prochaines » (2) apparaît humble. Outre Dangers, les figures du groupe sont Nathalie Le Mel, relieuse proche de Varlin, qui a été reléguée au côté de Louise Michel en Nouvelle-Calédonie et Henri Brissac, journaliste socialiste déporté lui aussi, auteur de Souvenirs sur la prison et le bagne. Les autres membres sont des anonymes. De professions variées (cordonnier, mécanicien, comptable...), ils ont combattu dans les bataillons populaires de la Garde nationale parisienne, avant d’être pour la plupart déportés. Amnistiés en 1879, ils ont été parmi les premiers à rentrer en France.

Pourtant, « la réunion des proscrits de 1871 » tenue en août 1880 à Ménilmontant, salle Graffard, échoue. L’assemblée plénière, présidée par le blanquiste Antoine Arnaud, autre ancien élu de la Commune, repousse le programme élaboré en commission en raison de l’absence de la question sociale (La Justice, 12 août 1880). Le débat a révélé de fortes dissensions. Alors que le typographe Arthur Piéron prétend que « ce n’est pas de la politique qu’il faut faire. Il faut étudier la question sociale. Il faut s’occuper avant tout de la situation des ouvriers », Louis Vivier, ex-officier fédéré, objecte en réponse qu’il « faut faire de la politique parce que la politique est inséparable de la question sociale » (4). Ces tensions entre anciens communards ont été ravivées par les scissions du mouvement ouvrier autour de 1880. Entre les alliancistes (5) proches de la mouvance radicale (Albert Theisz, Charles Longuet…) et les blanquistes qui, autour d’Émile Eudes et Édouard Vaillant, se constituent en parti (le Comité révolutionnaire central, CRC), est né, au Congrès socialiste de Marseille de 1879, le Parti ouvrier, converti au collectivisme. Au final, une commission d’organisation largement renouvelée est nommée à l’automne pour relancer le projet. Elle semble davantage politisée avec l’entrée de militants du Parti ouvrier, comme l’ingénieur Amédée Philippe. Comprenant quatorze membres, elle se charge de « veiller à la solidarisation du parti communaliste » et de convoquer une nouvelle assemblée générale (La Justice, 28 oct. 1880). En réunion préparatoire, la discussion porte sur « la chasse aux mouchards », puis sur la question du degré d’ouverture de l’association à mettre en place :

Faut-il avoir subi une condamnation pour faits afférents à l’insurrection de 1871 ou suffit-il d’avoir combattu pour la Commune sans avoir été pincé par la police ?

Après un vote à main levée, le titre de combattant s’avère suffisant et le nom, Les Combattants de 1871, est adopté (4).

Les Combattants de 1871

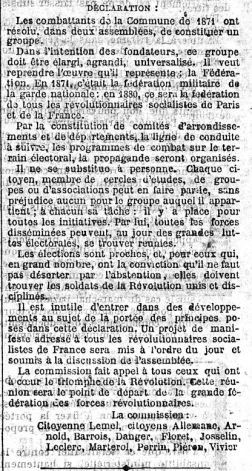

Tenue le 2 décembre 1880, salle Perrot à la Chapelle, l’assemblée générale, d’environ 170 personnes selon la police, se prononce pour la désignation de délégués dans les vingt arrondissements parisiens et instaure un Comité central des Combattants de 1871 (L’Intransigeant, 23 déc. 1880). Le changement de personnel est significatif. Aux côtés d’Eugène Dangers et Nathalie Le Mel, de nouveaux hommes à l’évidence plus expérimentés apparaissent : des élus méconnus de la Commune (l’architecte Georges Arnold et l’ancien cordonnier Charles Ledroit), d’ex-officiers fédérés (Jean Allemane, typographe revenu du bagne, ou François Josselin, chef de légion qui s’avéra plus tard être un indicateur de police sous le pseudonyme de Ludovic). Beaucoup aussi ont animé en exil des comités de secours aux réfugiés (Arthur Piéron, Charles Ledroit, Jean Bedouch…). L’adoption en novembre 1880 d’une déclaration politique propre à définir l’orientation de la nouvelle association consolide incontestablement le projet (L’Intransigeant, 22 nov. 1880) [doc]. Le texte, qui entend préparer les Combattants de 1871 aux prochaines échéances électorales, les définit ouvertement comme socialistes révolutionnaires. Il est précisé « de Paris et de la France » pour signifier l’origine parisienne des fondateurs. Clairement aussi est revendiqué l’héritage de la Fédération de la Garde nationale de 1871, référence explicite à la Grande Révolution et au fédéralisme théorisé par Proudhon et repris par le mouvement communaliste. Par la suite, le manifeste qui paraît dans Le Prolétaire, l’hebdomadaire du Parti ouvrier, met l’accent sur la lutte contre l’abstention électorale.

Pour autant, les élections municipales de janvier 1881 sont un échec à Paris pour les anciens communards. Les rivalités locales entre comités électoraux ont joué en leur défaveur. Nombreux au sein des Combattants de 1871 étaient les candidats à se présenter (Allemane, Dangers, Piéron, Gaillard père…). Seul Alphonse Humbert qui anima un bureau dans une réunion du groupe est élu avec Charles Amouroux. La perspective des élections législatives de la fin de l’été relance néanmoins le débat sur la stratégie politique à suivre. D’emblée, est rejetée une « entente du groupe des Combattants de 1871 avec l’Alliance socialiste républicaine » (4). Refusant tout compromis, Piéron renchérit :

Nous avons exclu les journalistes et les avocats, maintenant il faut exclure ces soi-disant socialistes de l’Alliance républicaine, ces bourgeois de la Commune qui aspirent au pouvoir pour passer à l’opportunisme. (4)

Méfiant à l’égard des intellectuels, il se range de fait parmi les partisans de candidatures purement ouvrières.

.jpg)

Paraît alors dans la presse un appel au rassemblement signé par le délégué du 11e arrondissement, Gaillard père, autrement dit Napoléon Gaillard, cordonnier qui fut responsable de l’organisation des barricades sous la Commune. Le texte, qui vise à relancer un recrutement en berne, s’adresse autant aux anciens proscrits qu’aux jeunes révolutionnaires.

Vous tous, qui avez combattu et qui avez souffert pour la cause du peuple et vous tous qui luttez aujourd’hui pour l’émancipation des travailleurs, répondez à notre appel. Notre but est tout fraternel : nous voulons aider, de toutes nos forces, la fédération de tous les groupes déjà formés et constituer ainsi, par un lien indissoluble, le grand parti ouvrier, pour arriver au triomphe de ses justes revendications (L’Intransigeant, 22 fév. 1881).

Les élections législatives d’août 1881 sont cependant une nouvelle déroute pour le mouvement ouvrier, notamment pour les candidats issus des Combattants de 1871, moins nombreux il est vrai (Allemane, Piéron, Humbert…). Enjeu de mémoire encore vif, la Commune de Paris a pesé dans la campagne, comme le rapporte la presse. Ce nouvel échec électoral, conjugué aux scissions socialistes de la période, met fin au groupement des Combattants de 1871. Pour autant, l’espoir de construire un « parti de la Commune » reste vivace.

La solidarité des proscrits de 1871

Dès septembre 1881, Henry Champy, orfèvre élu de la Commune avant d’être déporté, réunit à la brasserie Gruber, boulevard Saint-Denis, quelques anciens proscrits dont Olivier Pain et l’incontournable François Josselin et déclare « utile de grouper les combattants en une société de solidarité » (6). Ensemble, ils forment une commission chargée d’organiser la nouvelle société qui entend ne plus s’occuper de politique et dont le but sera, d’après les statuts, « exclusivement humanitaire ». La Solidarité des Proscrits de 1871 est fondée salle Marty lors de l’assemblée générale du 21 novembre 1881. Au vu des délégués désignés dans les arrondissements parisiens et en proche banlieue, le changement de personnel est radical (Le Radical, 3 déc. 1881). Aux côtés d’Henry Champy et Jules Martelet, anciens élus de la Commune, les autres sont d’anciens fédérés qui pour la plupart ont été déportés : Henri Berthier (ciseleur), Jean Demangel (ébéniste), Pierre Bignard (opticien) et les ouvriers sculpteurs Ferdinand Van Haele, Jules Kaffe et Louis Oury. Il est donc probable que le réseau constitué autour d’Henry Champy soit né en partie des liens d’amitié développés en Nouvelle-Calédonie. Même si Benoît Malon, dans la Revue socialiste de janvier 1887, évoque sans autre précision « un moment d’éclat en 1882-1883 », les débuts de l’association sont difficiles. La trésorière, Herminie Cadolle est ainsi rapidement attaquée dans la presse. Une réunion que préside Émile Digeon, jadis chef de la Commune de Narbonne, est organisée en décembre 1881 salle Diderot afin de répondre aux calomnies de La République sociale, journal révolutionnaire à l’existence éphémère (La Justice, 21 déc. 1881). Jusqu'à présent, la presse avait surtout permis aux différents comités de relayer l’information. Ainsi, fut saluée la « courageuse protestation à Saint-Germain » du journaliste Olivier Pain, ancien évadé de la Nouvelle-Calédonie, qui manifestait ce jour-là contre l’inauguration d’un monument érigé à Thiers (L’Intransigeant, 27 sept. 1880). De même, fut publié, après les funérailles de Blanqui, un avis invitant les Combattants de 1871 « à assister à l’enterrement civil d’Albert Theisz, ancien membre de la Commune » (La Justice, 13 janv. 1881).

Pour la « société des proscrits », l’action solidaire est désormais prioritaire. Un « registre pour les demandes et offres d’emploi » est ainsi mis en place, selon l’Intransigeant du 8 juillet 1882, afin d’aider les communards en difficulté. Pourtant, malgré le désir d’apolitisme d’Henry Champy, le débat politique perdure. Arthur Piéron, dans une réunion salle Rivoli, développe « le programme du Parti ouvrier et fait appel à toutes les forces ouvrières » (4). Mais surtout, un groupe de militants, qui n’a pas renoncé à bâtir un « parti de la Commune », persiste à politiser l’association. En février 1883, Eugène Dangers propose de reconstituer un comité central au sein de la Solidarité des Proscrits de 1871. Mis en minorité, Dangers est menacé sérieusement d’exclusion de la société (2). Une autre tentative a lieu après la relance, par le trésorier Hippolyte Ferré, de l’association, rebaptisée en 1884 la Solidarité des militants de 1871 (7). Pour l’ancien fédéré et frère du regretté Théophile Ferré, l’apolitisme reste de mise. Ne souhaitant pas « de parti ouvrier ou révolutionnaire organisé », il précise que « chaque école conservera son libre arbitre ; les efforts seront seuls dirigés vers un but commun ». (8). Dans ce contexte, la proposition de faire évoluer les Militants de 1871 en un « groupe d’études sociales et d’action révolutionnaire » (6) est, après discussion, repoussée en mai 1885. La constitution d’une nouvelle société en 1889, toujours présidée par Henry Champy et nommée Société fraternelle des anciens combattants de la Commune, semble mettre fin aux velléités de politiser le groupement des anciens communards.

A son retour en France, le mouvement communaliste, en définitive, apparaît fragile socialement et déphasé par la situation nouvelle du pays. D’autant qu’aux divisions de la Commune, se sont ajoutées les dissensions nées des scissions socialistes des années 1880. Il était difficile en conséquence de rassembler proscrits et déportés autour d’un projet commun à finalité politique :

ils fortifièrent les divers partis avancés, mais furent impuissants à constituer ce nouveau parti socialiste qu’on avait annoncé et qui devait être si redoutable. (9)

Éric Lebouteiller

Notes

(1) Laure Godineau, Retour d’exil. Les anciens communards au début de la IIIe République, Thèse en histoire, Université Paris-I, 2000.

(2) Arch. PPo, Ba/1024 (dossier Dangers), rapports de police du 28 juin 1880, du 14 juillet 1880, du 8 mai 1883.

(3) Les transportés, condamnés pour des faits de droit commun, sont envoyés au bagne de Nouvelle-Calédonie, à l’inverse des déportés détenus sur l’île des Pins ou la presqu’île Ducos (R. Pérennès, Déportés et forçats de la Commune, Ouest éditions, 1991).

(4) Arch. PPo, Ba/1124 (dossier Piéron), rapports de police du 8 août 1880, du 26 oct. 1880, du 15 fév. 1881, du 22 fév. 1881, du 14 juin 1882.

(5) Membres de l’Alliance socialiste républicaine (ASR), parti éphémère proche de Clemenceau.

(6) Arch. PPo, Ba/1007 (dossier Champy), rapports de police du 8 sept. 1881 (rapport de Ludovic), du 5 mai 1885.

(7) Les Amis de la Commune de Paris 1871. Histoire de l’association, brochure des Amis de la Commune de Paris 1871, 2008, p. 8.

(8) Arch. PPo, Ba/1075 (dossier Ferré), rapport du 3 juin 1884.

(9) Benoît Malon, « Les collectivistes français », Revue socialiste, printemps 1887.